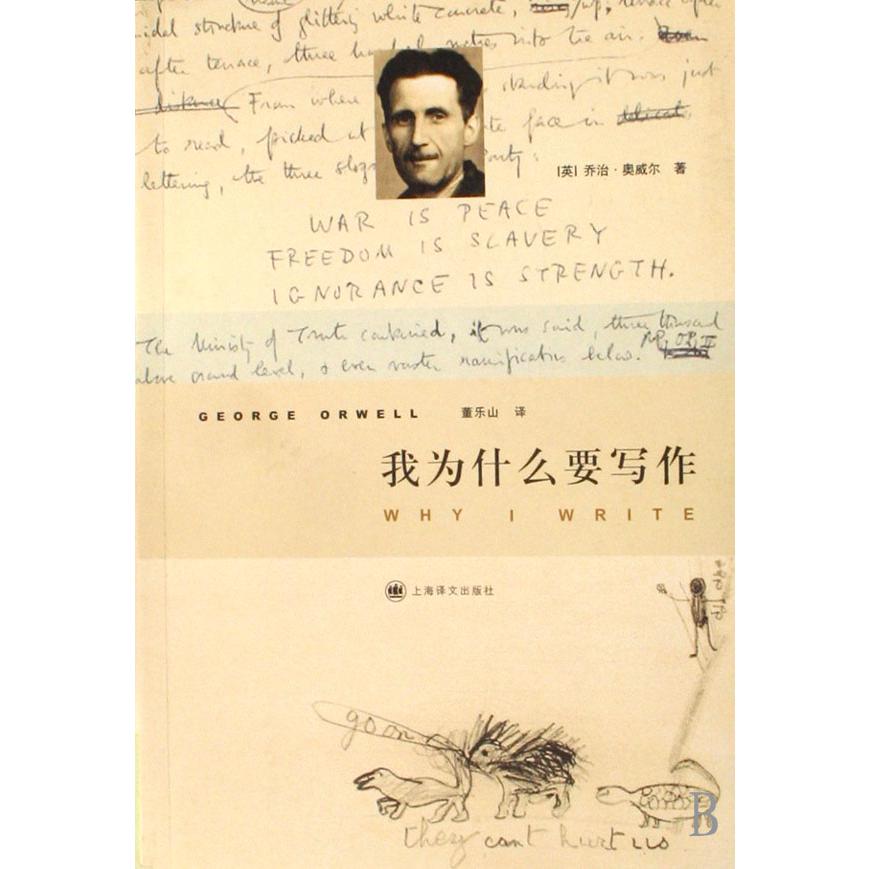

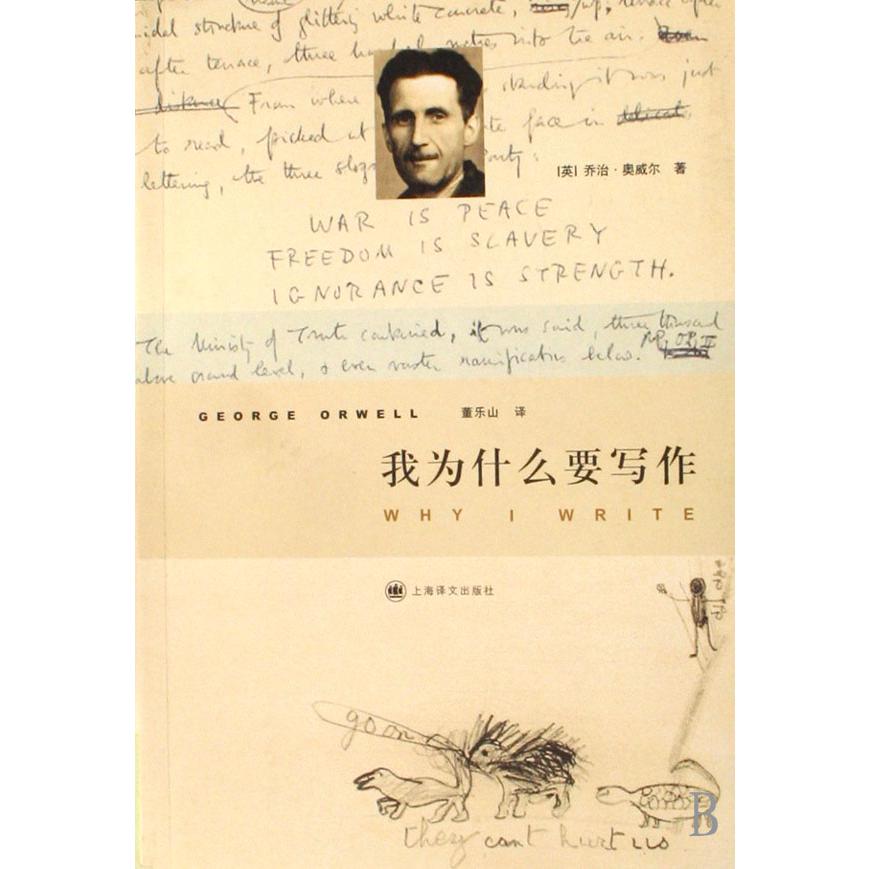

出版社: 上海译文

原售价: 18.00

折扣价: 13.62

折扣购买: 我为什么要写作

ISBN: 9787532742158

乔治·奥威尔,英国著名作家。1903年出生于英属印度,1907年举家迁回英国,进入著名的伊顿公学学习。后因经济原因无力深造,被迫远走缅甸,参加帝国警察部队。终因厌倦殖民行径、痴迷写作而辞去公职,辗转回到欧洲,流亡伦敦、巴黎等地。一边深刻体验下层民众生活,一边从事文学创作,并有多部作品出版。1936年西班牙内战爆发,奥威尔为支持西班牙共和政府而参战,不幸负伤。1939年,二战爆发,他积极参加反纳粹的活动。西班牙内战与二战的苦痛经历,让他对战争与和平、极权与民主、社会关怀与人类理想进行了深刻的思考。 1945年,乔治·奥威尔出版了著名的小说《动物农场》。1949年,他的代表作《1984》问世,在全球产生了深远的影响,入选多国中学生必读书目,被翻译成62种文字,总销量超过5000万册。1950年,乔治·奥威尔因肺病去世,年仅47岁。

这种阶级觉悟(他痛苦地意识到,尽管他作了种种努力,他仍属于这个 可憎的上层阶级,这从他在上文中用“我们”这一代名词上就可以看出)总 是在他与别人之间安下障碍。这位伊顿公学的校友根本没有希望能够毫不 突出地与无产阶级打成一片。工人阶级兄弟情谊的温暖是他始终无法享受 到的。然而只有上帝知道他尽了多大的努力,学会伦敦土话,把自己伪装 成流浪汉和叫花子。他多次不惧艰险深入底层社会,同无家可归的、浪迹 江湖的以及其他社会渣滓混在一起。虽然这些冒险产生了文学上的大丰收 ,但是似乎并没有能够在多大意义上帮助他克服天生的困难,无法与属于 下层社会的人进行简单自然的交往,更不用说改掉他自己的上层阶级的口 音了。(他自己说过:“英国人的烙印是打在舌头上的。”)他的幽默感使 他能够说出他一度曾想在狱中度过圣诞节的故事,这事虽很荒唐可笑,但 很能说明问题。他伪装成一个流浪汉,有意喝光了—瓶酒,然后去辱骂一 个警察,想让他逮捕他。但是那个警察却—眼就看出这个身披借来的破烂 衣服的人是个出身于伊顿公学的地道绅士,并没有上钩,而是善言劝告他 回家去。 最后,也许是他的侄女说的话能最恰当地总括这个问题(她接受了克立 克的采访):“他的一切疙瘩来自这个事实:他认为他应该去爱他的同胞, 但是他连同他们随便交谈都做不到。” 在伊顿毕业以后,埃里克·布莱尔有许多工作可以挑选,为什么偏偏 选了到缅甸去当殖民地警官?这个经验后来证明是很有教育意义的,因为这 使他能够亲身目睹一个殖民帝国在日常治理中所必然产生的弊端。不过, 当然,这是事后聪明的话,在他当初应征时,他是一点也不可能想到的。 再要经过好几年,他才变成大英帝国政策的坚定反对者。 实际上,我们刚才提的问题是不成立的。如果我们说。乔治·奥威尔 是志愿应征参加专门为了实行殖民压迫的部队,说得轻些,这当然显得有 些荒谬可笑。但是,刚刚十九岁的埃里克·布菜尔采取了这样一个行动也 一点不奇怪。他刚刚从一个一向为帝国输送最优秀的文官和军人的学校毕 业,他不可能到牛津或剑桥去升学,因为他的家庭付不起学费,而他自己 在伊顿大考的成绩平庸,无法申请到奖学金。到殖民地去工作对他更加合 适,因为他的家庭有很强烈的英印背景。他的父亲一生都在印度政府工作 ,而他的外祖父母早期定居缅甸。此外,像其他许多因为尚在上高中而无 法参加第一次世界大战的青年一样,他们耳闻了无数关于他们的父兄辈在 战场上的英勇业绩的故事,这就在他的心里燃起了要想同样出外冒险而又 无法实现的渴望。这是年轻人对制服、枪支、异国景色的向往。既然如此 ,为什么不去缅甸参加帝国警察部队呢? 缅甸的经历为时五年,是他成长过程中又一个决定性阶段。它增加了 他的负罪感,也许促进了他的某种自虐的倾向(这使人想起了托·爱·劳伦 斯①,只是程度较轻而已)。最后,在他决定脱离帝国警察部队时,他清楚 地阐明了他的思想状态:“我感觉到我必须洗赎压不过气来的罪咎……我 觉得我不仅仅应该脱离帝国主义,而且也应该脱离一切形式的人对人的统 治。我希望沉没在受压的人中间,成为他们中的一个,站在他们一边反对 他们的暴君……在这时候,没有出息在我看来倒是惟一的美德。自我奋斗 ,哪怕稍有成就,一年能挣几百镑,在我看来,稍有这种想法都是精神丑 恶的,是一种欺压行为。” 他有计划地到底层群众中去,并决心总是站在受害者的一边①,这最 后导致他在失业工人中间进行一次有重大意义的调查,这反过来又促成他 皈依社会主义。我们可以看到,最后导致他一生最决定性献身的连锁反应 ,就起源于他对早年殖民地罪愆的赎罪愿望。同样,他的深刻强烈的无政 府主义倾向(他在自称为社会主义者之前曾叫自己为一个“保守派无政府主 义者”,这也许是对他的政治气质最确切的形容)对他来说,亦是一种割断 过去与最丑恶形式之一的法律与秩序的关系的激烈方式。 P16-18