出版社: 重庆

原售价: 1580.00

折扣价: 1153.40

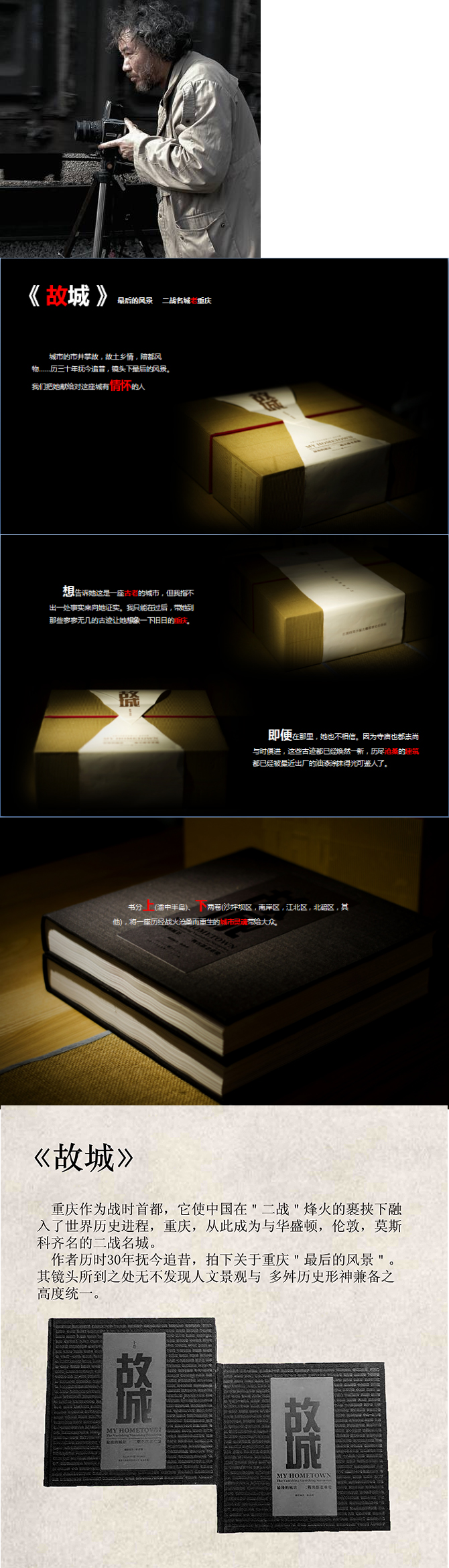

折扣购买: 故城(老重庆最后的风景共2册)(精)

ISBN: 9787229103590

戴前锋,笔名戴维,资深摄影家,编辑。曾有专著《二战名城老重庆》,《典藏重庆》出版。曾任《世界摄影150年》《后现代主义艺术系普》《现代西方艺术文本--卡赛尔文献展》《二战纪实摄影图典》等重点图书的责任编辑及策划编辑。曾参加出版工程《中国石窟艺术全集》的拍摄编辑工作。 作者与《故城》仿佛天然一体,同样敦厚悠长的背影,同样身处喧嚣时代里孤寂得像一个落魄的贵族。唯有那双镜头前凝视老街老巷的眼睛,虔诚而焦灼,仿佛凝视一个即将逝去的王朝。

断想中的城市履历 戴前锋 我拍摄进重庆旧城的第一幅照片始于20世纪80年代中期,目的是为江东先生的封面设计收集素材。随后又在改革歼放的大时代中随波逐流。严格地说,大规模的拍摄行动是从1994年开始的。是时,中国第二波商潮开始涌动,席卷之势前所未有。整个艺术界(尤其是视觉艺术)随着自“新时期”以来形成的反思、拯救、崇商、神圣梢神的消解——伤痕、批判、问题、乡土等为主题的创作路向从此走到了尽头,“后现代”西洋把戏开始成为创作新潮。 那是一个无所事事的更天,我乘公交车沿下半城行驶.完全是由于心境的原因.车窗外的山城如同经历了一场巨大地震.到处都是瓦砾遍布的废墟。自 “文革”结束以来就成为基建大工地的城市。为何还在无休止地开挖、拆述?整个城市就像一件破陋不堪的外套,永远有打不完的补丁。与其他城市不冋的是,裸露的断壁残垣因山城特有的立体形致更显其一览无余的狰拧和满目疮痍的不幸,然而无数的脚手架、林立的塔吊、笨重的气锤等建筑机械,成为寄托人们希望的时代景观。其实,直到21世纪的今天。相隔20多年后,房地产、楼盘又何尝不是城市生活的中心话题?人类的野心迫使城市不断地膨胀,百废待兴、方兴未艾永远是城市愿意按受的宿命公交车盘山而上,我坐在车窗旁与己无关地审视着夕照下的山城街景,想着雨果笔下法国大革命的巴黎:“全城都在搬家……”重庆,这座沉寂了半个多世纪的老山城.在拆迁、人住、开业、叫卖的繁忙中昼夜喧嚣,不辞辛劳的重庆人似乎正在从重庆安排自己的归宿中找回多年前的自信。三年后,“直辖”的殊荣终于和历史接轨,重庆有了笫三次“直辖”的记录。 真正促使我用镜头去深入描写老山城的原初冲动.并非出于对一度改变中国命运乃至世界格局的“抗战陪都史”的充分认知.而相反是长期尘封这段历史的历史神秘c因为在数十年的尘封史中.除了只有一部享誉全国的小说作品《红岩>为重庆定位外,就是邈邈远古的巴人传说和水远山商、不学少儒、皇恩难抵的亘古蛮荒。与朝代更迭、陈陈相因的中原正史相比,委实乏善可陈。而最能凸显重庆历史地位、最具国际资源、国共合作的八年战时首都史实成了人们三缄其口的机密档案。 我就是在对重庆知之甚少的年代开始拍摄的。车窗外老城棚居的残片渐渐诱发出我童年时的若干幻象,以至在此后的某一片刻与童年的某一瞬间产生心身重合的通感把我带回陌生的故乡0只因生活在一个没有故事的城市,故乡就是童年本身,显然因为重庆是中国三大火炉城市之一,童年记忆的片段总是出现在最具风情的夏曰.而冬季的大雾总是把城市锁在一片寒冷的虚无中,以至后来的拍摄大多因此在夏天完成。似乎重庆是一座只有夏天的城市。 应该是在20世纪的60年代初,这该是我记忆可以付诸言说的开始。 那时荒岁刚刚过去,这在几十年后冋想起当时情景,其感受并没有如同父辈们讲述的那样骇人听闻。甚至记忆中身逢其时的所有家长们也都觉得理所当然,哪怕每天只有六两米的定量。也许正如哲人所言:“生存固然艰辛,但人们却诗意地生活。”那是一个火红的年代。 那时全球还没有变暖,17平方米住房的窗外永远是夏日黄昏的瑰丽,入夜的苍穹永远是银河横空。于是,凭窗守望晚霞卷舒的幸福和仰卧水泥乒乓台遥看无极星空的恐慌,成为我童年最淸晰的记忆定格。而夜行人的脚步声和江上传來的汽笛声把城市的庞大身躯变得遥远。梦隗时分,总觉得自己生活在城市边缘的旷野上。寻找家园的流浪是生命的内在本能和生命展开的基本事实。 几乎是在时间的一个临界点上,与自然同构的所有童年结束了。中国的“文化大革命”浪潮把连同婴儿在内的自然生命变成了人造历史的成员。乌托邦的社会使命像钢印一样格在灵魂深处.小学停课后,最大的喜悦是不用花钱的大串联,走街串巷、满城散发不知哪个革命派别织织的传单;最令人心动的是大专院校中所有梳短发、腰系宽大皮带的红卫兵女将;最懊恼的是年龄不足而无法加入街垒战的武斗行列3于是,革命成了心中的故乡,造反组织成了向往的家因。无奈年少,只能随家人逃难游走山乡。虽然壮面人生没来得及展开,但野心勃勃的人生定位从此催生。也是在“文革”中.由于武斗的话题让我从父辈们那里得知了一些关于陪都的只言片语和惊悚故审 《一双绣花鞋》 口传全本。比如上清寺的美军司令部.比如重庆春森路打更者的神秘敲梆声……这些记忆片段也是发生在“文革”中的两个美丽的夏天。 “文革”后期,1975年.作为最后两批“知青”我去了农村,三年后去了异地一个小县城工作,幵始学习摄影,启蒙者是同事余江先生和宿剑锋先生。 6年后,我回到重庆安身立命,和全国一样,山城已变成了建设大工地,金钱开始成为重庆人的上帝,各种拉大旗作虎皮,巧立名目的文化组织、商贸公司在成立,在消失。我本能置身事外,希望在社会改革大潮中,创建自己的艺术帝国。然而命运用特殊的方式重新安排了我的人生取向。壮阔的社会生活理想及心中的艺术殿觉,在20世纪80年代末至90年代初一系列始料未及的人生事变中坍塌,不再是童年的心境矫情地投射于重庆无数废墟的苍凉,心物之间的互动移情让我面对人生的重新开发。 时间是万物的终结者,正如生命在完成它的岁月逗留后必然遁于无形。“最后的风景”同样是老重庆有生之年的终极光景,皆因万般如此,“告别”就成了人类生命每个瞬间意义的本质,悲剧因此才永远统治着人类心灵创作的舞台;皆因万般如此,才有了“生活中别处”,才有了“生命即记忆”,消灭记忆无异于屠杀,才有了“所谓哲学,就是怀着无尽的愁绪去寻找心灵的家园”……我们不能不寻找生命的路向,纷繁的生命历程可能远比庄严的墓地和墓地后面沖秘的无限虚无更能成为人类有限智慧参悟终极起点的依据,成为寻找生命家园的途径,而童年似乎离它更近。不过我们还是更应该感谢废墟、墓地、十字架,它使我们更加珍视生命的同时为我们搭建起了关于“永恒”的启迪之门而成为前者的前提。我的镜头因此开启,走进时空的深巷,用敬畏的眼光去注视所冇的细节,用心灵去聆听历史深处的窃窃私语。 真正对重庆历史的认知是从拍摄老城开始的,尤其是对八年战时首都历史遗迹的发现,不废初衷地使童年故乡的审美规觉有了一层深厚的历史笼罩。幽暗的民居、沉默的遗址所释放出来的“抗战”史实竟然毫不逊色于中外任何城市而成为世界性话题。虽然只有短短八年,它所产生的社会范式不啻于中华民族的划时代跨越。然而,重庆在完成了这段时艰充任之后,巨人般的身影又隐藏在了历史的冬雾之中。童年故乡终于有了话题——但并不总是阳光灿烂,鸽哨盈空。透过长焦镜头我看到了重庆深梦中的光荣。 由于有了历史的支点,崇高、神圣的审美理想更有了坚实雄浑的色调,可以说,镜头所到之处,没有哪座城市能像重庆这样,其景观形态与自身的多蹇命运统一得如此神形兼备。造物主为中华大地预设的江域半岛,在月涌大江孤帆,夕照雄关旌旗的旷古岁月中伫候,只等待民族的拯救使命降临,它像生命方舟,荫蔽了积弱积贫的千万生灵,最后悲剧性地凯旋于功成身退的历史背影。无论史实被演绎得如何怪诞,历史对真相的记忆持久而顽强:重庆,一座江河环绕的山城半岛,位处水陆要冲,遂成中国近代史上的两河流域;时逢抗战烽火,因其苦撑远东战局,誉同华盛顿、伦敦、莫斯科齐名的“二战”名城。美国总统罗斯福赠予重庆市民卷轴为证: 我谨以美国人民的名义,向重庆市赠送一书卷,以表达我们对英勇的重庆男女老幼赞美之情。 在空袭的恐怖中,甚至在这种恐怖尚未为全世界所知悉的日子里,重庆及其人民一直表现出沉着和不可征服的气概。你们的这种表现,自豪地证明了恐怖手段绝不能摧折决心为自由战斗的人民意志,你们对忠贞不渝,必将激起未来一代又一代人的勇气。 从寻找童年的故乡到历史“黑洞”的牵引我开启的镜头不再关上,回归生命家园,定格历史瞬间,注定伴随终身。感谢多舛人生,感谢山城废墟,感谢1994那个普通而美丽的夏天。 一个城市的历史,就是这个城市的灵魂 这是一个从上世纪八十年代开始的伟大征程!这是一本用镜头书写着健忘者的书写,用拍摄见证着城市足迹的流水帐!当然,这更是一个穿越时空,扒拉灵魂,对童年和人生作最后敬礼和告别的至诚守望的态度! 这是一场最心动的相遇、最不舍的离别 沧桑有迹,岁月无痕。当我们将心脏贴近那素面朝天的黑白,终究分不清,那被牵引出的,是繁华还是苍凉,是清晰还是模糊!恍如隔世间,目送她渐行渐远,如同目送你我的童年。三十年时光,十万张照片,照亮那昏黄的“老家”,也照见了这世间最明媚的忧伤。