出版社: 上海译文

原售价: 148.00

折扣价: 105.08

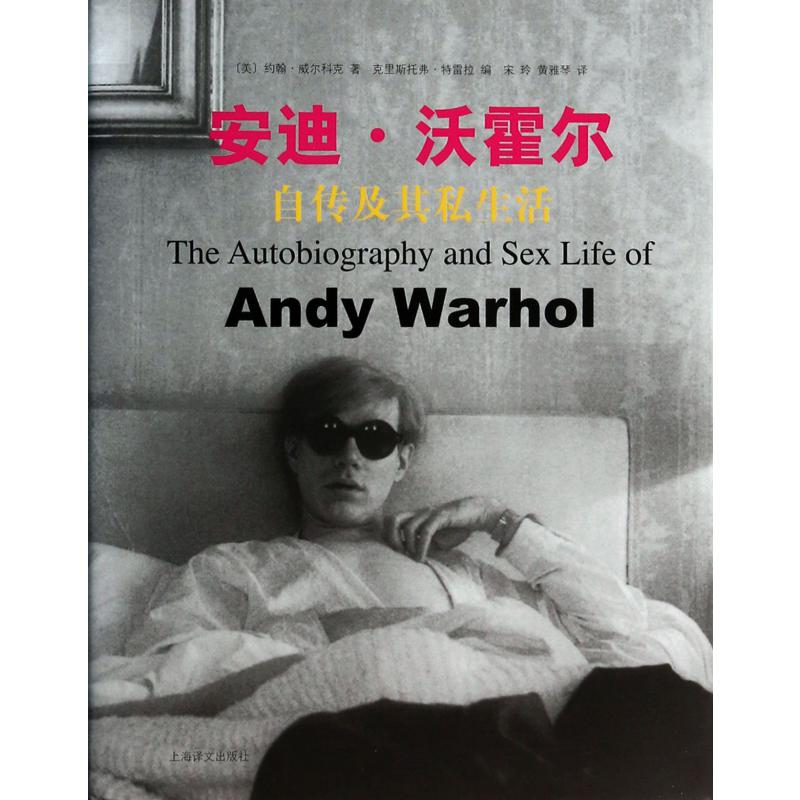

折扣购买: 安迪·沃霍尔自传及其私生活(精)

ISBN: 9787532763641

约翰威尔科克/本书作者 少年时期开始写作,19岁时成为伦敦《每日镜报》最年轻的编辑。20世纪50年代移居美国后,他在《纽约时报》担任旅行记者,《村声》杂志的元老编辑之一。60年代,他担任了纽约第一份地下报纸《东村轶事》的编辑,还是《洛杉矶自由新闻报》的早期编辑,并发行了他创办的影响深远、标新立异的小报《那边风景》。威尔科克还同安迪沃霍尔一起创办了《访谈》杂志。他出版了30几本旅游书,现居加利福尼亚。 哈里申克/本书摄影(除署名外) 20世纪50年代,与亚诺什(珍)肯德正式合作,直到70年代早期。他们两人拍的每一张照片都冠以申克-肯德的名义。在他们搭档的早期,人们称他们为“新现实主义“(即欧洲版的波普运动)的棚内摄影师。1960年,申克与伊夫克莱因合作,拍摄了著名作品《跃向虚无》。申克用照片留下了那个时代许多杰出人物的艺术品和作品。60年代末期申克移居纽约时,自然而然完全沉浸于安迪沃霍尔的“工厂”世界。

我第一次目睹安迪·沃霍尔,是在一次华丽的艺 术展开幕式上,展览中充斥着形形色色的诸如银色铅 制“巧克力”的波普艺术展品。一个身穿布里洛款长 裙的美女(莎拉·道尔顿)正从一只沃霍尔设计的包 包中四处散发这些“巧克力”。他的四周洋溢着一股 激动人心的气氛,这一点引起了我的兴趣,也激发了 我一生为之着迷。“与以往的画家不同,安迪出售的 ,”有人评价说,“与其说是艺术,不如说是环境。 ” 在实验电影先锋乔纳斯·梅卡斯的坚持下,我最 终同意去观看了安迪的一部电影,一开始我正是被这 种氛围所吸引。当我看了电影后,觉得真正打动我的 是观众们惊声尖叫的反应,而非电影本身。 我的老朋友巴迪。沃特沙夫特为安迪的独立电影 担任摄影师,这些电影也是今天安迪的重要杰作,发 现此事后,我的评价是,我很想看看他是如何拍摄这 些电影的。巴迪曾热情洋溢地称赞安迪是“概念艺术 的最伟大的先驱之一”,他邀请我一起“拿起话筒或 别的什么东西”,于是接下来几个月里,我便随他们 东奔西走。 第一天,我去了他称之为工作室的“工厂”,地 上铺的是成排的丝网印刷画,他的助手杰拉德·马兰 加正用一把黑头刷在画上签“A·沃霍尔”的名字。 而安迪本人则气势逼人——我觉得站在他边上就像是 站在一个危险的黑洞旁边——我尽可能保持低调,只 有当他先开口时,我才搭腔。 我开始在第四十七街那破破烂烂、银光闪闪的“ 工厂”里出没,大约六个月之后,马兰加跑来问我: “你打算什么时候写点关于我们的文章?”这问题问 得真够傻的,却内含深意,至少在我的想象中,暗潮 汹涌,似乎在恐吓说:如果你要跟我们混……加入我 们一伙……分享我们的乐趣,那么就得付出点代价。 经过杰拉德的小小骚扰,我便开始着手写一些关 于沃霍尔神秘魅力的文章。那时,我还在为《乡村之 声》的每周专栏供稿,但这第一篇文章却有点与众不 同:是一篇关于安迪·沃霍尔如何在公开场合学习拍 摄电影以及对一名艺术家来说,在不同情况下直觉往 往比经验更宝贵的原因,这篇文章的篇幅很长,而且 节奏紧凑。安迪从没有学习过规则,他也不在乎打破 这些规则。 60年代中期,那时他以惊人的速度大量炮制电影 ,差不多每天一盘胶片(每盘胶片即一部完整的电影 ),我尽可能地待在那里。然而,沃霍尔帮的特征之 一是他们极不愿意投入任何事中,因此必须不断地检 查计划表。大部分电影是在“工厂”里拍摄完成的, 不过只要有人能搞定贷款安排楼顶公寓或是国外某地 ,全体人员便会聚集在一起,在优雅的公园大道上的 屋子里塞满一团团乱糟糟的电线、音响系统、聚光灯 ,还有那些穿着奇装异服、性别模糊的未来超级明星 (这些家伙会把垃圾扔在任何浴室的壁橱内,如同一 群蝗虫)。任何公寓经过安迪·沃霍尔电影公司如潮 水般地扫荡之后,都永远恢复不了原貌。 每一回的拍摄历险都是从敲门开始,站在门口的 保罗·莫里西会彬彬有礼地向这个可能是户主的人介 绍安迪·沃霍尔,并提醒之前她曾许诺,允许他们进 屋拍摄电影。然后,还没等介绍完毕,保罗就会悄l 、肖地溜过脸上还带着笑意的主人身边,检查起她的 公寓,而后及时返回,等待着与大伙儿一起被引进屋 内。好一场精彩的表演。 除了成为到拍摄现场的第一个不速之客,此外, 我也就没有什么特别任务了,所以在拍摄电影的过程 中,我通常在一边休息,抽着大麻,沉醉在这一片混 乱未知之中,也搞不懂电影的大意是什么,假如电影 真的有意义的话。那段时间,我吸了不少大麻,作为 房间里唯一一个能“把持”住的人,我已经习惯于唤 醒大部分演员,特别是伊迪·塞奇威克,一个头脑简 单的家伙。伊迪在晕晕乎乎的时候似乎表演得更好, 尽管“表演”这个词儿对于她在《可怜的小富家女》 中的表现并不贴切——影片中她读书,抽烟,煲电话 粥,泡咖啡,慵懒地躺在床上——安迪第一次移动了 摄影机镜头——还有猛地冲向冰箱。 毒品是片场必不可少的一部分,这似乎成了共识 。不过,由于我从不沉溺于比烟草更带劲的东西,我 倒没有感觉到这一点。不管怎样,他们从没有明显使 用烈性毒品,我估摸着顶多就是兴奋剂和镇定剂。我 依稀记得,有一天我递了一管大麻烟给安迪,他抽了 一口,但我说不准,也有可能这是我想象出来的。 巴迪早已指点我该如何应对:“安迪从不向你解 释他是什么人,他周围的人不需要被告知他是什么人 ,或者他们不需明说就能理解安迪是什么样的人。如 果你问安迪:‘你想要什么?’(我在很多场合都问 过),他会回答你‘好吧,你觉得呢?’之类的话。 ” 安迪本人始终是个谜,他一向友好,却从不多话 。我很快得知,尽管他喜欢别人告诉他各种事情,但 他却不愿,抑或是不能直接回答问题。他会用“嗯” 和“哈”这样的词儿来搪塞,到最后就没有下文了。 因此,出于谨慎,没人会提问,但要尽量弄明白情况 。 可想而知,这导致了无数的对话不能发生在“工 厂”。比方说,他为什么戴假发?“要是你有一头灰 白的头发,”有一回他说,“你的一举一动都显得· 年轻’、·活跃’,而非普通的有活力,仿佛你习得 了一门新才艺。所以,我在二十三四岁时染了一头灰 白的头发。”好吧,那为什么戴假发呢?我一直没敢 这么问。我睁大双眼,闭紧嘴巴,试图靠自己找到答 案。 不过,没能从安迪那里找到答案反而使我的好奇 心日益膨胀。为什么他一直不移动摄影机的位置?( 差不多拍了十二三部电影后,他才开始移动镜头。) 是谁为这所有的实验买单?为什么音效如此模糊?是 不是故意为之?昂丁是故意打罗娜一个耳光的还是一 时冲动?这一切都意味着什么? 有些事很容易猜透。比如说,安迪在拍摄时关闭 摄影机会产生类似于关闭旧电视机的效果,屏幕中央 的图像形成漩涡,变成一个白色泡沫。任何一个专业 的电影制作人都会将这个片段剪掉,可安迪没有,结 果在片段之间就产生了一种异常独特的间隔。 最奇怪的是,除了呆立在那儿看着别人拍摄,他 几乎没有反应。但他就是拥有这种惊人的能力来让别 人拍摄,当然,话又说回来,当你没有一句台词,却 站在一台蹭蹭作响的摄影机前,它自然会散发一股压 力迫使你说些什么、做些什么。但安迪似乎总是处于 暴风眼,任凭宁静中心的四周狂风肆虐,他却泰然自 若。 就举一例:记得有一回我和他站在“荡”酒吧的 走廊上,此处原是圣马克街上的前波兰舞厅,安迪在 天花板旋转着的“金属球”上添加了胶片,结果所有 的墙上同时放映电影;长达数码的荧光胶带;身穿皮 衣、手持电筒的杰拉德合着地下丝绒乐队的尖叫声不 断地跳啊跳。这是迪斯科舞厅的早期雏形。P9-11