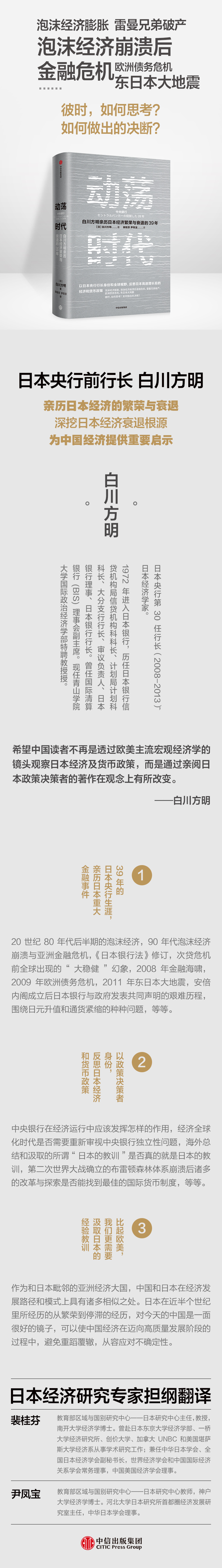

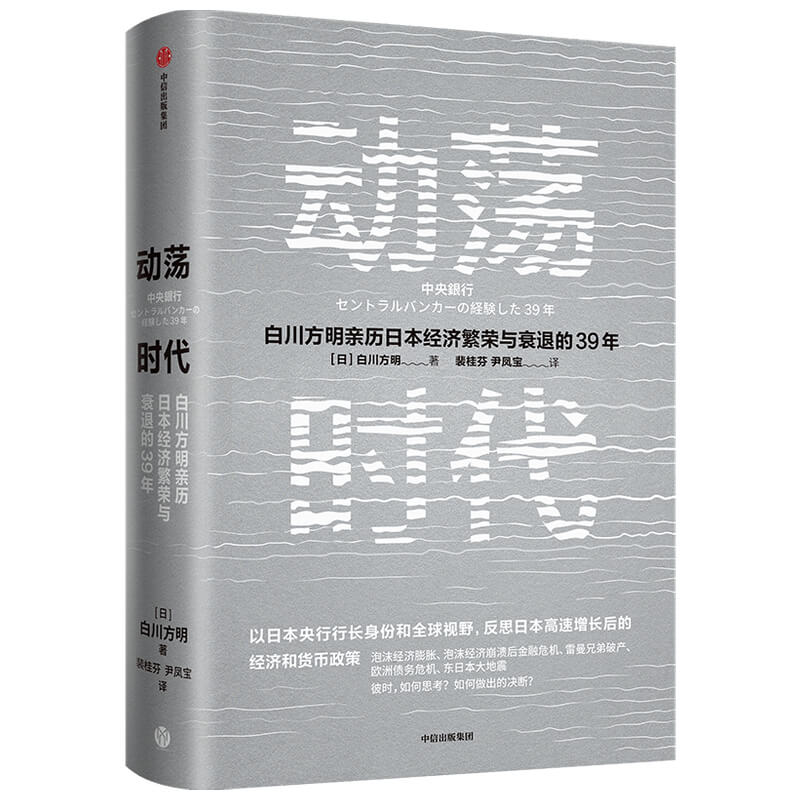

出版社: 中信出版社

原售价: 129.00

折扣价: 83.90

折扣购买: 动荡时代(白川方明亲历日本经济繁荣与衰退的39年)

ISBN: 9787521734393

日本央行第30任行长(2008—2013年),日本经济学家。 1949年出生,1972年东京大学经济学部毕业,同年进入日本银行。1975—1977年由日本银行公派到芝加哥大学留学,获得经济学硕士学位。回日本后历任日本银行信贷机构局信贷机构科科长、计划局计划科科长、大分支行行长、审议负责人,2002年就任日本银行理事。理事任期结束后曾获聘京都大学公共政策学院教授。2008年3月出任日本银行副行长,2008年4月—2013年3月任行长,为该行第30任行长。2011—2013年任国际清算银行(BIS)理事会副主席。2013年9月成为青山学院大学国际政治经济学部特任教授,2018年9月起至今任青山学院大学国际政治经济学部特聘教授。 著有《现代货币政策:理论与实践》(日本经济新闻出版社,2008年)、《泡沫经济与货币政策——日本的经验与教训》(合著,日本经济新闻出版社,2001年)。 ;.;裴桂芬,教育部区域与国别研究中心——日本研究中心主任,教授,经济学博士。1983年毕业于河北大学,获经济学学士学位,1988年毕业于河北大学,获中国社会科学院经济学硕士学位,2000年毕业于南开大学,获经济学博士学位。曾赴日本东京大学经济学部、一桥大学经济研究所、创价大学、加拿大UNBC和美国堪萨斯大学经济系从事学术研究工作;兼任中华日本学会、全国日本经济学会副秘书长,世界经济学会和中国国际经济关系学会常务理事,中国美国经济学会理事;主持国家社科基金青年项目一项,重点项目一项;出版专著5部,曾在《世界经济》《日本学刊》《求是》《证券经济研究》等期刊发表中、日、英文论文50余篇。;.;尹凤宝,教育部区域与国别研究中心——日本研究中心教师,经济学博士。河北大学日本研究所首都圈经济发展研究室主任,中华日本学会理事。2002年毕业于华北电力大学经济管理系,获管理学学士学位,2010年和2013年分别毕业于神户大学经济学研究科,获经济学硕士和博士学位。

序章 动荡的5年(节选) 就任日本银行行长 2008年3月11日上午9点,我在国会议事堂待命。自民党福田康夫内阁提名我为日本银行副行长候选人,任命需要得到国会的同意,并要在参众两院常设委员会发表施政演说。在委员会会议室,同时被提名行长候选人的日本银行副行长武藤敏郎演讲之后,我用8分钟时间读完了事前准备好的发言稿,结尾是“日本经济和金融领域正面临着巨大变局,如果能到日本银行工作,我将全心全意忠实地履行我的职责”。 常设委员会的审议结果出人意料,武藤副行长的行长提名及另外一个副行长提名虽通过了众议院表决,却遭到了参议院的否决,两院均获得通过的只有我一人。这反映了当时执政党与在野党错综复杂的相互制衡局面。此前曾看到大众媒体猜测武藤副行长的晋升可能被否决、由副行长代行行长职务的报道,但还是很难想象现实中会出现中央银行行长空缺这样的异常状态。在福井俊彦行长任期届满的前一天,也就是3月18日,内阁提名原财务省高官为行长候选人、日本银行西村清彦审议委员为副行长候选人。西村的提名获得了国会通过,而新任行长候选人继武藤之后再次遭到了否决。我真正意识到作为副行长将代行行长职务是在就任副行长的前几天。 上任的两天前,我收到了两位日本银行前行长的电话鼓励。一位是第26任行长三重野康,他打电话激励我:“淡泊名利,堂堂正正地干吧!”另一位是即将退任的福井俊彦行长,记得最真切的一句是:“千万别感冒啊!”这是对继任者最实在也最有用的忠告。托老行长的福,5年任职期间我没得过一次像样的感冒。 2008年3月21日,我在国会议事堂从福田康夫首相手中接过了日本银行副行长任命书,当时出席仪式的还有官房长官町村信孝、财务大臣额贺福志郎。与在场的朝野两党主要成员简单寒暄之后,我走进了日本银行大楼。从入职日本银行的1972年算起,到4年理事任期届满卸任的2006年为止,我曾经在此工作了34年,没有想到有一天我会做代理行长,更没想到不久后还会作为行长主政日本银行事务。任代理行长期间,日本银行决策层处于异常的缺编状态:行长空缺,审议委员缺一人,定编9名的政策委员会当时只有7名成员。下午6点,我与西村副行长共同出席了就职后的首次记者招待会,并在开场的致辞中强调:“将与日本银行的理事和职员齐心协力,制定适当的政策,确保顺利开展各项中央银行业务。” 在经历了两周左右忙忙碌碌的工作交接之后,2008年4月2日晚,我在家里接到了额贺财务大臣的电话,询问我是否有意担任行长。6日晚,福田首相正式邀请我出任行长。围绕日本银行行长空缺问题,不知道政府内部有哪些议论,不难想象的是,当时严峻的国际金融形势和复杂的政治局面对此产生了很大影响。2008年3月16日,当纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York,缩写为FRBNY,以下简称纽约联储)对救助贝尔斯登投行的JP摩根大通提供紧急贷款后,金融市场暂时恢复了平静,但并没有完全消除人们对未来的担忧。有识之士认为,在这样一种激烈动荡的全球金融形势下,面对将于4月11日召开的G7财政部部长和中央银行行长会议,日本银行行长空缺显然是不合时宜的。我想我的行长任命应该与这种状况有关。数周之前我刚刚以副行长候选人身份在参众两院常设委员会上进行了施政演说,4月8日,作为行长候选人又在同一个地方发表了演讲。次日,参众两院通过了我的行长任命,但再次否决了新任副行长的提名。 4月9日是异常忙碌的一天。我先是第一次以代理行长身份参加了货币政策决策会议(以下也简称为决策会议),并主持了会议,会议结束后马上就会议内容举行了记者招待会,之后立即奔赴首相官邸接受了行长任命,成为第30任日本银行行长。当年我58岁,在第二次世界大战后任命的日本银行行长中属于比较年轻的,当晚7点半出席了就任行长后的首个记者招待会。 为出席G7会议,我于第二天(4月10日)上午赶赴成田机场登机。之前根本没有时间听取职员关于G7会议的说明,也完全没有来得及看相关材料,在飞机上我花了相当长时间阅读主要的会议材料。此次会议由美国财政部主持召开,财政部部长亨利·保尔森(Henry M Paulson)担任主席,会议主题是全球金融危机对策。之前与美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board,缩写为FRB,以下简称美联储)主席本·伯南克(Ben Shalom Bernanke)、欧洲中央银行(European Central Bank,缩写为ECB,以下简称欧洲央行)行长让-克劳德·特里谢(Jean-Claude Trichet)、英格兰银行(英国中央银行)行长默文·金(Mervyn King)有过交往,但与德国联邦银行(德国中央银行)行长阿克赛尔·韦伯(Axel Weber)、法国中央银行行长克里斯蒂安·努瓦耶(Christian Noyer)、加拿大中央银行行长马克·卡尼(Mark Carney)都是初次见面。自此开启了长期、持续与各国中央银行行长沟通和交流的新篇章。 5年间的大事件 在卸任行长的记者招待会上,有记者问我在任期间的感受,我的回答是“动荡的5年”,事实也的确如此。在我担任代理行长7个月前的2007年8月,美国发生了次贷危机,并以2008年9月的雷曼兄弟破产为导火索演变成全球性金融危机。此次危机于2009年春季刚趋于平静,紧接着2010年又爆发了欧洲债务危机。危机从希腊开始,不久爱尔兰、葡萄牙相继被卷入,而后波及了西班牙和意大利。2011年3月11日,发生了东日本大地震。地震后的海啸、福岛第一核电站核泄漏事故对日本社会和经济产生了巨大冲击。 与上述三个突发事件完全不同的是,日本人口动态方面的变化进入加速度阶段。日本总人口在2010年达到顶峰,劳动年龄人口则早在1995年登顶后开始下降,任职行长期间正赶上第二次大战后婴儿潮一代人进入退休阶段,劳动年龄人口减少速度进一步加快。 日本政界也出现了大变局。2009年8月30日自民党在众议院总选举中遭遇历史性败局,拱手让出自1955年建党以来(极个别年份除外)长期执掌的政权,民主党开始执政。2012年12月在众议院总选举中民主党惨败,政权再次回到自民党手中。由于短时间内政权连续更迭,我任行长期间首相和财务大臣频繁更换,每次出席G20会议都是与不同的财务大臣同行,这在其他发达国家是难以想象的。 在这期间,新兴市场国家实现了经济高速增长,尤其以中国的经济增长最为醒目。按市场汇率计算,2000年中国的名义GDP仅为日本的25%,10年后的2010年一举超过日本,2017年更是达到了日本的25倍。由于能源消费量巨大的新兴经济体经济增长,大宗国际商品市场价格也出现了几年前难以想象的快速上涨。 如果问我担任行长期间对于这些大事件及事件背后的含义理解到了什么程度,我的回答是,由于经历了日本泡沫经济崩溃后的一系列事件,对于全球金融危机的严重影响是有一定的心理准备的,而现实中全球金融危机的规模和范围还是远远超出了我的预期。对于欧洲债务危机更是如此,虽然我也曾肤浅地讨论过欧元能否持续的问题,但完全没有想到会发生如此严重的危机。说到东日本大地震,我深刻意识到灾害发生时及时有效应对的重要性,但与很多人一样,根本没有想到震后的海啸灾情和福岛第一核电站事故。虽然已经意识到快速老龄化和人口减少问题的严重性,但在当时并没有强烈的危机意识。 这是一个动荡的时代!但是不管局势有多么混乱,或充满怎样的不确定性,既然现实如此,就要努力探索和制定最优对策,并必须贯彻执行下去。这不管是对企业、个人等民间经济部门来说,还是对政府、中央银行等公共决策部门而言,都是一样的。对于民间部门来说,左右经营环境的一个重要因素就是政策,因此负责政策制定的政府或中央银行责任重大。同时,政府或中央银行制定的政策,与当时社会的重大事件密切相关,有时又被重大事件所驱策。 本书写作始末 卸任日本银行行长后,许多政治家、学者、经济学家和日本银行的前辈、同事、后辈以及海外中央银行的朋友都建议我记录一下行长时代的经历。的确,近年来出版了不少海外政策决策者的回忆录,给我留下了深刻印象。如美国财政部部长亨利·保尔森的回忆录,描述了他在拥有巨大影响力的高盛投资银行的经历,这在其他政策决策者回忆录中是很少见到的。美国财政部部长蒂莫西·弗朗兹·盖特纳(Timothy Franz Geithner)的回忆录中,既包括了他担任纽约联储行长的经历,也包括了如何处理陷入经营困境的金融机构这一不受欢迎而又极其重要的课题,从他直面“现实”的率真语气中我学到了很多东西。美联储主席伯南克的著作基于他对大危机时期宏观经济学的研究成果,论述了在经济和政治方面均面临极端困难时期的中央银行政策运作问题,清晰的表述给我留下了极为深刻的印象。还有一些也许不属于回忆录,如英格兰银行行长默文·金的著作,在系统梳理国内外货币发展史和知名学者的货币观点基础上,对带来国际金融危机的理论体系进行了深度评判,视野之广令人折服。印度储备银行(印度中央银行)行长乌尔吉特·帕特尔(Urjit Ravindra Patel)的书是站在新兴市场国家中央银行角度展开的,深思熟虑且直爽的表述让人产生莫名的亲近感。除此之外,还有很多共事过的海外中央银行或金融监督监管机构决策者的回忆录以及回忆录性质的演讲。 我对于撰写行长时代回忆录的建议并不是完全没有动心,不过起初却没有这个打算。让我犹豫的理由有很多,最担心的是被误解为批评他人或为自己辩护。日本与其他国家,特别是与美国不同,担任中央银行行长的很少有人留下在任期间的记录。也许这也是受到了日本“沉默是金”这一美德的影响。 我对有关中央银行和货币政策的很多主流观点是不赞同的,在我看来有些观点脱离了中央银行的现实。“这就是我们面临的现实,在此基础上,中央银行应该采取怎样的行动?”我总是提出这个问题,希望汲取更多社会上的智慧,一点点地接近正确答案。考虑到中央银行和货币政策的重要性,更需要努力寻找正确答案。为此,我认为首先应该提供讨论所必需的信息或资料,这是研究问题的出发点。这样想来,偶尔由日本银行行长记录一下动荡的5年期间的经历,也许会有一些价值。20世纪90年代初,为了寻求应对泡沫经济崩溃后的政策措施,我曾研读过一些第一次世界大战后日本经济泡沫及泡沫崩溃后危机应对的相关文献,其中,日本银行井上准之助行长退任后在当时东京商科大学(现在的一桥大学)的系列讲义,让我受益匪浅。 本书特色 经过深入思考之后,我最终决定开始动笔。问题是怎么写。上文提到的海外政策决策者的著作通篇充斥着知识性。与众多学者或政策决策者出版的关于货币或中央银行的著作相比,若要问我这本书有什么特色,那就是本书完全基于我自身的经历,尽可能选取其中重要的部分展开分析。因此,本书特别关注以下4个方面的问题。 第一,尽可能从国际视角考察日本经济以及讨论日本的货币政策。目前很多中央银行和货币政策的讨论都受到了美国学术界的严重影响,许多经济理论也都是建立在美国的经济和社会基础上的。然而世界是由众多国家组成的。日本先于其他国家经历了20世纪80年代后半期的泡沫经济,90年代以后的泡沫经济崩溃及此后的金融危机,90年代后半期开始的物价下降、快速老龄化和人口减少问题。我曾经以为这些都是日本独有的现象,现实却是世界范围内很多国家都出现了类似状况。以全球视野分析日本经济和日本货币政策,不论是对日本,还是其他国家,都应该具有重要参考价值。 第二,我的职业生涯几乎都是在中央银行度过的,本书充分利用这一优势,不单分析货币政策,甚至覆盖了中央银行业务的方方面面。中央银行的工作不仅仅包括货币政策,还包括支付清算系统以及对金融机构的监督监管等多项业务。幸运的是,我在中央银行的很多部门都有过工作经历。中央银行货币政策以外的业务对经济发展非常重要,而关乎中央银行的讨论往往只关注货币政策。鉴于这种情况,我将尽可能全面完整地探讨中央银行的所有业务。 第三,以中央银行行长这一组织领导者的立场讲述中央银行。组织是由人组成的。既然是一个组织,那么组织成员的动机、组织内部之间的隔阂以及支配组织的文化等种种因素都会影响组织决策。就任行长之后,我更加强烈地意识到组织方面的问题,诸如行长与其他政策委员会成员的关系、普通职员的职业道德修养、组织文化的传承等。我还注意到了其他许多重要的问题,如中央银行与政府和政治家的关系、与媒体和学术界的关系、与海外中央银行之间的关系等,这些问题是在我担任行长之前根本没有意识到的。本书有意识地加入了这些内容。 第四,力争再现“时代”特征。在实际工作中,即使是在不确定性条件下,都必须及时做出“决策”,当然,什么也不做本身也是一种决策。事后诸葛亮式地评论与当场做出决策有很大差异。但有时“时代氛围”往往会严重影响政策的舆论导向,而随着时间的流逝,“时代氛围”又最容易被遗忘。实际上,“时代”并不是仅靠宏观经济数据就可以再现的。我将一边回顾当时的状况,一边利用报纸、书籍等的记录努力再现“时代氛围”,希望读者能够切身感受到日本银行是在什么环境下被迫做出的决策。 1.日本央行前行长白川方明,亲历日本自20世纪70年代中期至今近半个世纪的繁荣与衰退,还原重大金融历史现场,泡沫经济膨胀、泡沫经济崩溃后金融危机、雷曼兄弟破产、东日本大地震、欧洲债务危机……深挖日本经济长期低迷的根源,反思日本高速增长后的经济及货币政策。 2.比起欧美,我们更需要汲取日本的经验教训。作为和日本毗邻的亚洲经济大国,中国和日本在经济发展路径和模式上具有诸多相似之处。日本在近半个世纪里所经历的从繁荣到停滞的经历,对今天的中国是一面很好的镜子,可以使中国经济在迈向高质量发展阶段的过程中,避免重蹈覆辙,从容应对不确定性。 3.原作历时四年写成,译作历时两年精心打磨,丰富的参考文献,详尽的注释,通俗的表述,可以帮助普通读者轻松阅读大部头,深入理解文本,读懂货币政策和财政政策的传导机制,理解大形势,捕捉新机遇。 4.这本书对中央银行的所有业务所作的全面完整的探讨,对于从业者、关心金融体系的经济学家、金融机构以及金融监管监督部门具有重要的指导意义。 5.为中文版特别撰写序言,诚挚致意中国读者。