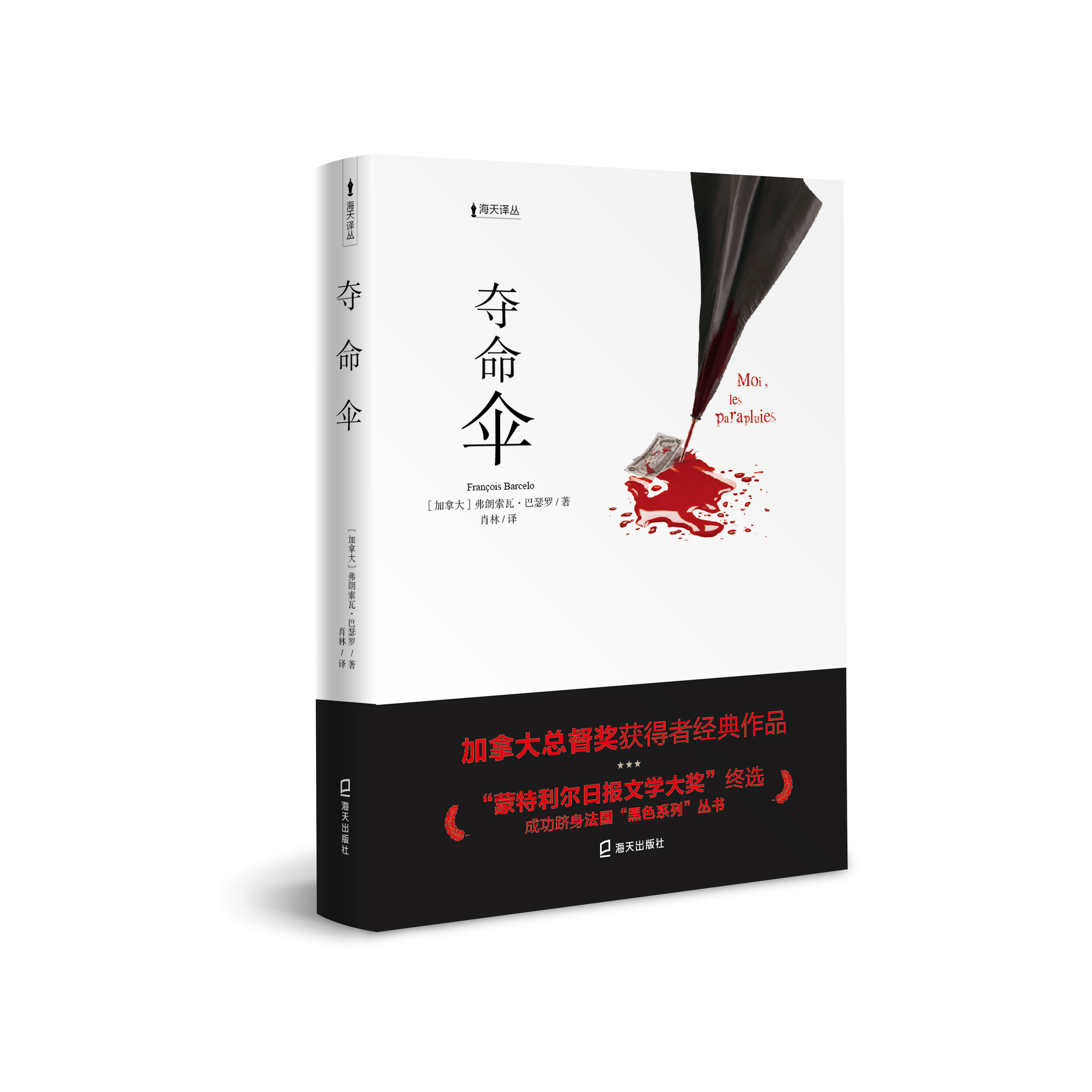

出版社: 海天

原售价: 42.00

折扣价: 26.10

折扣购买: 夺命伞/海天译丛

ISBN: 9787550725928

弗朗索瓦?巴瑟罗(Fran?ois Barcelo,1941-),加拿大**法语作家,加拿大总督奖(文学)获得者,加拿大**的文学奖委员会评委。 从20世纪80年代至今,他已出版了30多部小说,其中《没有结局的生活》入围魁北克文学院奖,《部落》或加拿大-法国学院莫尔逊奖特别提名,《我埋葬了兔子》获伊西穆里诺法语奖特别提名,《圣普拉西德?德郎塞笔记》入围2007年科尼亚克侦探小说奖和2008年圣帕科姆侦探小说奖,《尸体》2009年被拍成电影。1999年,他以全部作品获加拿大蒙泰雷吉文学大奖。

终于到了313号房间,妈妈推开半掩的门。 有个人躺在*上,鼻子里和手臂上都插着管,发出嘶哑的喘气声。我从来没有听到过垂死者的喘息声。我明白了,死就是这样的了。躺在*上的一定是我奶奶,尽管我认不出她来了。人快死的时候,可能都会变样。 角落里,有个人坐在椅子上。那是我的叔叔爱德蒙。他站起来,拥抱了一下我母亲。母亲随后走近病*,把我抱起来,想让奶奶看见我。我想,他们一定要我到这里来,是因为奶奶“有存款”,这是塞尔*的原话。他18岁了,比我*需要钱,需要得多。由于我比那个青春期的哥哥要乖,所以他们都指望我,希望奶奶能因为我的关系而对公证人悄悄地说几句关于她长子及其和睦小家庭的好话—如果还来得及。 奶奶看到我,不但没有叫她的公证人过来,甚至都没有睁开眼睛看我一眼。母亲就那样抱着我,把我举在那个正嘶哑地喘气的老太太的头顶,我很想对母亲喊:“快让我下来!” “怎么样?”母亲问。 “不是太好。”叔叔回答说,尽管这个问题是问病人的。 “我把小孙子诺尔芒带来了。”母亲接着说,好像奶奶能听见我们说话似的。 *后她只好把我放回到地上。我们默默地坐在右边的椅子上。母亲不喜欢爱德蒙叔叔,叔叔却亲切地对她笑着,握着她的手。妈妈把手抽回来擤鼻涕,或者是想把手抽回来才擤鼻涕。 我的两个姑姑也赶到了。她们是孪生姊妹,生活在一起。两个都是老姑娘,她们好像这样生活挺开心。我和叔叔再去找几把椅子,她们则把湿漉漉的雨伞放在病房的角落,紧挨着我母亲的雨伞。她的伞是干的,因为我们是坐车来的。 我们都坐下来,挤在门口和*之间。 “你上学吗?”爱德蒙叔叔问我。 我点点头,他每次问我这个小问题我都这样回答。三年来,他一直这样问。 “你一定是个子*小的。”他推测说。 “不,还有个侏儒。” 我并没有意识到这个回答很滑稽。 爱德蒙叔叔笑了—笑得很厉害,我觉得他仿佛笑了好几个小时。维维安娜和瓦朗蒂娜也笑了,尽管笑得没那么大声,也没那么长时间。妈妈却一点都没笑。 “我不是*矮小的,还有一个侏儒。”这句话没说错!爱德蒙叔叔重复了好多遍。 母亲*后说: “我觉得已经说够了!” “别生气,丽丝。笑一笑我们还是有权利的嘛!” 别人不让他说话他不高兴了。为了表明这一点,他从口袋里掏出一小瓶深色的烈酒。 “来点吗,丽丝?你们呢,双胞胎?” 妈妈甚至懒得理他,姑姑们也摆摆手拒*了,觉得*到了冒犯。尽管如此,叔叔还是小心地揉了揉瓶口,把它擦干净,好像在他之前别人刚刚喝过一样。 “可怜的小东西,我差点忘了你。”他大声地说着,向我递过瓶子来。 母亲一把拦住。 “喝了会长高的。”叔叔硬是这样说。 但他丝毫不想遮掩自己的假惺惺。连我也不信,尽管为了长高哪怕一点点,什么难喝的东西我都愿意大口大口地喝。 叔叔喝了一口酒,然后盖上酒瓶,放回口袋,但马上又掏了出来,再喝一口,在吞下去之前,还在嘴里漱了漱,好像为了证明这是好酒,而不是止咳糖浆。 一个女护士走进来,我不得不站起身,因为我的椅子挡住了她的路。我走到*的另一边,给她腾出位置。女护士检查了一下奶奶身上所插的管子,按着病人的手腕,看着手表。 “怎么样?”双胞胎问,“还有多久?” “医生马上会过终于到了313号房间,妈妈推开半掩的门。 有个人躺在*上,鼻子里和手臂上都插着管,发出嘶哑的喘气声。我从来没有听到过垂死者的喘息声。我明白了,死就是这样的了。躺在*上的一定是我奶奶,尽管我认不出她来了。人快死的时候,可能都会变样。 角落里,有个人坐在椅子上。那是我的叔叔爱德蒙。他站起来,拥抱了一下我母亲。母亲随后走近病*,把我抱起来,想让奶奶看见我。我想,他们一定要我到这里来,是因为奶奶“有存款”,这是塞尔*的原话。他18岁了,比我*需要钱,需要得多。由于我比那个青春期的哥哥要乖,所以他们都指望我,希望奶奶能因为我的关系而对公证人悄悄地说几句关于她长子及其和睦小家庭的好话—如果还来得及。 奶奶看到我,不但没有叫她的公证人过来,甚至都没有睁开眼睛看我一眼。母亲就那样抱着我,把我举在那个正嘶哑地喘气的老太太的头顶,我很想对母亲喊:“快让我下来!” “怎么样?”母亲问。 “不是太好。”叔叔回答说,尽管这个问题是问病人的。 “我把小孙子诺尔芒带来了。”母亲接着说,好像奶奶能听见我们说话似的。 *后她只好把我放回到地上。我们默默地坐在右边的椅子上。母亲不喜欢爱德蒙叔叔,叔叔却亲切地对她笑着,握着她的手。妈妈把手抽回来擤鼻涕,或者是想把手抽回来才擤鼻涕。 我的两个姑姑也赶到了。她们是孪生姊妹,生活在一起。两个都是老姑娘,她们好像这样生活挺开心。我和叔叔再去找几把椅子,她们则把湿漉漉的雨伞放在病房的角落,紧挨着我母亲的雨伞。她的伞是干的,因为我们是坐车来的。 我们都坐下来,挤在门口和*之间。 “你上学吗?”爱德蒙叔叔问我。 我点点头,他每次问我这个小问题我都这样回答。三年来,他一直这样问。 “你一定是个子*小的。”他推测说。 “不,还有个侏儒。” 我并没有意识到这个回答很滑稽。 爱德蒙叔叔笑了—笑得很厉害,我觉得他仿佛笑了好几个小时。维维安娜和瓦朗蒂娜也笑了,尽管笑得没那么大声,也没那么长时间。妈妈却一点都没笑。 “我不是*矮小的,还有一个侏儒。”这句话没说错!爱德蒙叔叔重复了好多遍。 母亲*后说: “我觉得已经说够了!” “别生气,丽丝。笑一笑我们还是有权利的嘛!” 别人不让他说话他不高兴了。为了表明这一点,他从口袋里掏出一小瓶深色的烈酒。 “来点吗,丽丝?你们呢,双胞胎?” 妈妈甚至懒得理他,姑姑们也摆摆手拒*了,觉得*到了冒犯。尽管如此,叔叔还是小心地揉了揉瓶口,把它擦干净,好像在他之前别人刚刚喝过一样。 “可怜的小东西,我差点忘了你。”他大声地说着,向我递过瓶子来。 母亲一把拦住。 “喝了会长高的。”叔叔硬是这样说。 但他丝毫不想遮掩自己的假惺惺。连我也不信,尽管为了长高哪怕一点点,什么难喝的东西我都愿意大口大口地喝。 叔叔喝了一口酒,然后盖上酒瓶,放回口袋,但马上又掏了出来,再喝一口,在吞下去之前,还在嘴里漱了漱,好像为了证明这是好酒,而不是止咳糖浆。 一个女护士走进来,我不得不站起身,因为我的椅子挡住了她的路。我走到*的另一边,给她腾出位置。女护士检查了一下奶奶身上所插的管子,按着病人的手腕,看着手表。 “怎么样?”双胞胎问,“还有多久?” “医生马上会过终于到了313号房间,妈妈推开半掩的门。 有个人躺在*上,鼻子里和手臂上都插着管,发出嘶哑的喘气声。我从来没有听到过垂死者的喘息声。我明白了,死就是这样的了。躺在*上的一定是我奶奶,尽管我认不出她来了。人快死的时候,可能都会变样。 角落里,有个人坐在椅子上。那是我的叔叔爱德蒙。他站起来,拥抱了一下我母亲。母亲随后走近病*,把我抱起来,想让奶奶看见我。我想,他们一定要我到这里来,是因为奶奶“有存款”,这是塞尔*的原话。他18岁了,比我*需要钱,需要得多。由于我比那个青春期的哥哥要乖,所以他们都指望我,希望奶奶能因为我的关系而对公证人悄悄地说几句关于她长子及其和睦小家庭的好话—如果还来得及。 奶奶看到我,不但没有叫她的公证人过来,甚至都没有睁开眼睛看我一眼。母亲就那样抱着我,把我举在那个正嘶哑地喘气的老太太的头顶,我很想对母亲喊:“快让我下来!” “怎么样?”母亲问。 “不是太好。”叔叔回答说,尽管这个问题是问病人的。 “我把小孙子诺尔芒带来了。”母亲接着说,好像奶奶能听见我们说话似的。 *后她只好把我放回到地上。我们默默地坐在右边的椅子上。母亲不喜欢爱德蒙叔叔,叔叔却亲切地对她笑着,握着她的手。妈妈把手抽回来擤鼻涕,或者是想把手抽回来才擤鼻涕。 我的两个姑姑也赶到了。她们是孪生姊妹,生活在一起。两个都是老姑娘,她们好像这样生活挺开心。我和叔叔再去找几把椅子,她们则把湿漉漉的雨伞放在病房的角落,紧挨着我母亲的雨伞。她的伞是干的,因为我们是坐车来的。 我们都坐下来,挤在门口和*之间。 “你上学吗?”爱德蒙叔叔问我。 我点点头,他每次问我这个小问题我都这样回答。三年来,他一直这样问。 “你一定是个子*小的。”他推测说。 “不,还有个侏儒。” 我并没有意识到这个回答很滑稽。 爱德蒙叔叔笑了—笑得很厉害,我觉得他仿佛笑了好几个小时。维维安娜和瓦朗蒂娜也笑了,尽管笑得没那么大声,也没那么长时间。妈妈却一点都没笑。 “我不是*矮小的,还有一个侏儒。”这句话没说错!爱德蒙叔叔重复了好多遍。 母亲*后说: “我觉得已经说够了!” “别生气,丽丝。笑一笑我们还是有权利的嘛!” 别人不让他说话他不高兴了。为了表明这一点,他从口袋里掏出一小瓶深色的烈酒。 “来点吗,丽丝?你们呢,双胞胎?” 妈妈甚至懒得理他,姑姑们也摆摆手拒*了,觉得*到了冒犯。尽管如此,叔叔还是小心地揉了揉瓶口,把它擦干净,好像在他之前别人刚刚喝过一样。 “可怜的小东西,我差点忘了你。”他大声地说着,向我递过瓶子来。 母亲一把拦住。 “喝了会长高的。”叔叔硬是这样说。 但他丝毫不想遮掩自己的假惺惺。连我也不信,尽管为了长高哪怕一点点,什么难喝的东西我都愿意大口大口地喝。 叔叔喝了一口酒,然后盖上酒瓶,放回口袋,但马上又掏了出来,再喝一口,在吞下去之前,还在嘴里漱了漱,好像为了证明这是好酒,而不是止咳糖浆。 一个女护士走进来,我不得不站起身,因为我的椅子挡住了她的路。我走到*的另一边,给她腾出位置。女护士检查了一下奶奶身上所插的管子,按着病人的手腕,看着手表。 “怎么样?”双胞胎问,“还有多久?” “医生马上会过终于到了313号房间,妈妈推开半掩的门。 有个人躺在*上,鼻子里和手臂上都插着管,发出嘶哑的喘气声。我从来没有听到过垂死者的喘息声。我明白了,死就是这样的了。躺在*上的一定是我奶奶,尽管我认不出她来了。人快死的时候,可能都会变样。 角落里,有个人坐在椅子上。那是我的叔叔爱德蒙。他站起来,拥抱了一下我母亲。母亲随后走近病*,把我抱起来,想让奶奶看见我。我想,他们一定要我到这里来,是因为奶奶“有存款”,这是塞尔*的原话。他18岁了,比我*需要钱,需要得多。由于我比那个青春期的哥哥要乖,所以他们都指望我,希望奶奶能因为我的关系而对公证人悄悄地说几句关于她长子及其和睦小家庭的好话—如果还来得及。 奶奶看到我,不但没有叫她的公证人过来,甚至都没有睁开眼睛看我一眼。母亲就那样抱着我,把我举在那个正嘶哑地喘气的老太太的头顶,我很想对母亲喊:“快让我下来!” “怎么样?”母亲问。 “不是太好。”叔叔回答说,尽管这个问题是问病人的。 “我把小孙子诺尔芒带来了。”母亲接着说,好像奶奶能听见我们说话似的。 *后她只好把我放回到地上。我们默默地坐在右边的椅子上。母亲不喜欢爱德蒙叔叔,叔叔却亲切地对她笑着,握着她的手。妈妈把手抽回来擤鼻涕,或者是想把手抽回来才擤鼻涕。 我的两个姑姑也赶到了。她们是孪生姊妹,生活在一起。两个都是老姑娘,她们好像这样生活挺开心。我和叔叔再去找几把椅子,她们则把湿漉漉的雨伞放在病房的角落,紧挨着我母亲的雨伞。她的伞是干的,因为我们是坐车来的。 我们都坐下来,挤在门口和*之间。 “你上学吗?”爱德蒙叔叔问我。 我点点头,他每次问我这个小问题我都这样回答。三年来,他一直这样问。 “你一定是个子*小的。”他推测说。 “不,还有个侏儒。” 我并没有意识到这个回答很滑稽。 爱德蒙叔叔笑了—笑得很厉害,我觉得他仿佛笑了好几个小时。维维安娜和瓦朗蒂娜也笑了,尽管笑得没那么大声,也没那么长时间。妈妈却一点都没笑。 “我不是*矮小的,还有一个侏儒。”这句话没说错!爱德蒙叔叔重复了好多遍。 母亲*后说: “我觉得已经说够了!” “别生气,丽丝。笑一笑我们还是有权利的嘛!” 别人不让他说话他不高兴了。为了表明这一点,他从口袋里掏出一小瓶深色的烈酒。 “来点吗,丽丝?你们呢,双胞胎?” 妈妈甚至懒得理他,姑姑们也摆摆手拒*了,觉得*到了冒犯。尽管如此,叔叔还是小心地揉了揉瓶口,把它擦干净,好像在他之前别人刚刚喝过一样。 “可怜的小东西,我差点忘了你。”他大声地说着,向我递过瓶子来。 母亲一把拦住。 “喝了会长高的。”叔叔硬是这样说。 但他丝毫不想遮掩自己的假惺惺。连我也不信,尽管为了长高哪怕一点点,什么难喝的东西我都愿意大口大口地喝。 叔叔喝了一口酒,然后盖上酒瓶,放回口袋,但马上又掏了出来,再喝一口,在吞下去之前,还在嘴里漱了漱,好像为了证明这是好酒,而不是止咳糖浆。 一个女护士走进来,我不得不站起身,因为我的椅子挡住了她的路。我走到*的另一边,给她腾出位置。女护士检查了一下奶奶身上所插的管子,按着病人的手腕,看着手表。 “怎么样?”双胞胎问,“还有多久?” “医生马上会过终于到了313号房间,妈妈推开半掩的门。 有个人躺在*上,鼻子里和手臂上都插着管,发出嘶哑的喘气声。我从来没有听到过垂死者的喘息声。我明白了,死就是这样的了。躺在*上的一定是我奶奶,尽管我认不出她来了。人快死的时候,可能都会变样。 角落里,有个人坐在椅子上。那是我的叔叔爱德蒙。他站起来,拥抱了一下我母亲。母亲随后走近病*,把我抱起来,想让奶奶看见我。我想,他们一定要我到这里来,是因为奶奶“有存款”,这是塞尔*的原话。他18岁了,比我*需要钱,需要得多。由于我比那个青春期的哥哥要乖,所以他们都指望我,希望奶奶能因为我的关系而对公证人悄悄地说几句关于她长子及其和睦小家庭的好话—如果还来得及。 奶奶看到我,不但没有叫她的公证人过来,甚至都没有睁开眼睛看我一眼。母亲就那样抱着我,把我举在那个正嘶哑地喘气的老太太的头顶,我很想对母亲喊:“快让我下来!” “怎么样?”母亲问。 “不是太好。”叔叔回答说,尽管这个问题是问病人的。 “我把小孙子诺尔芒带来了。”母亲接着说,好像奶奶能听见我们说话似的。 *后她只好把我放回到地上。我们默默地坐在右边的椅子上。母亲不喜欢爱德蒙叔叔,叔叔却亲切地对她笑着,握着她的手。妈妈把手抽回来擤鼻涕,或者是想把手抽回来才擤鼻涕。 我的两个姑姑也赶到了。她们是孪生姊妹,生活在一起。两个都是老姑娘,她们好像这样生活挺开心。我和叔叔再去找几把椅子,她们则把湿漉漉的雨伞放在病房的角落,紧挨着我母亲的雨伞。她的伞是干的,因为我们是坐车来的。 我们都坐下来,挤在门口和*之间。 “你上学吗?”爱德蒙叔叔问我。 我点点头,他每次问我这个小问题我都这样回答。三年来,他一直这样问。 “你一定是个子*小的。”他推测说。 “不,还有个侏儒。” 我并没有意识到这个回答很滑稽。 爱德蒙叔叔笑了—笑得很厉害,我觉得他仿佛笑了好几个小时。维维安娜和瓦朗蒂娜也笑了,尽管笑得没那么大声,也没那么长时间。妈妈却一点都没笑。 “我不是*矮小的,还有一个侏儒。”这句话没说错!爱德蒙叔叔重复了好多遍。 母亲*后说: “我觉得已经说够了!” “别生气,丽丝。笑一笑我们还是有权利的嘛!” 别人不让他说话他不高兴了。为了表明这一点,他从口袋里掏出一小瓶深色的烈酒。 “来点吗,丽丝?你们呢,双胞胎?” 妈妈甚至懒得理他,姑姑们也摆摆手拒*了,觉得*到了冒犯。尽管如此,叔叔还是小心地揉了揉瓶口,把它擦干净,好像在他之前别人刚刚喝过一样。 “可怜的小东西,我差点忘了你。”他大声地说着,向我递过瓶子来。 母亲一把拦住。 “喝了会长高的。”叔叔硬是这样说。 但他丝毫不想遮掩自己的假惺惺。连我也不信,尽管为了长高哪怕一点点,什么难喝的东西我都愿意大口大口地喝。 叔叔喝了一口酒,然后盖上酒瓶,放回口袋,但马上又掏了出来,再喝一口,在吞下去之前,还在嘴里漱了漱,好像为了证明这是好酒,而不是止咳糖浆。 一个女护士走进来,我不得不站起身,因为我的椅子挡住了她的路。我走到*的另一边,给她腾出位置。女护士检查了一下奶奶身上所插的管子,按着病人的手腕,看着手表。 “怎么样?”双胞胎问,“还有多久?” “医生马上会过终于到了313号房间,妈妈推开半掩的门。 有个人躺在*上,鼻子里和手臂上都插着管,发出嘶哑的喘气声。我从来没有听到过垂死者的喘息声。我明白了,死就是这样的了。躺在*上的一定是我奶奶,尽管我认不出她来了。人快死的时候,可能都会变样。 角落里,有个人坐在椅子上。那是我的叔叔爱德蒙。他站起来,拥抱了一下我母亲。母亲随后走近病*,把我抱起来,想让奶奶看见我。我想,他们一定要我到这里来,是因为奶奶“有存款”,这是塞尔*的原话。他18岁了,比我*需要钱,需要得多。由于我比那个青春期的哥哥要乖,所以他们都指望我,希望奶奶能因为我的关系而对公证人悄悄地说几句关于她长子及其和睦小家庭的好话—如果还来得及。 奶奶看到我,不但没有叫她的公证人过来,甚至都没有睁开眼睛看我一眼。母亲就那样抱着我,把我举在那个正嘶哑地喘气的老太太的头顶,我很想对母亲喊:“快让我下来!” “怎么样?”母亲问。 “不是太好。”叔叔回答说,尽管这个问题是问病人的。 “我把小孙子诺尔芒带来了。”母亲接着说,好像奶奶能听见我们说话似的。 *后她只好把我放回到地上。我们默默地坐在右边的椅子上。母亲不喜欢爱德蒙叔叔,叔叔却亲切地对她笑着,握着她的手。妈妈把手抽回来擤鼻涕,或者是想把手抽回来才擤鼻涕。 我的两个姑姑也赶到了。她们是孪生姊妹,生活在一起。两个都是老姑娘,她们好像这样生活挺开心。我和叔叔再去找几把椅子,她们则把湿漉漉的雨伞放在病房的角落,紧挨着我母亲的雨伞。她的伞是干的,因为我们是坐车来的。 我们都坐下来,挤在门口和*之间。 “你上学吗?”爱德蒙叔叔问我。 我点点头,他每次问我这个小问题我都这样回答。三年来,他一直这样问。 “你一定是个子*小的。”他推测说。 “不,还有个侏儒。” 我并没有意识到这个回答很滑稽。 爱德蒙叔叔笑了—笑得很厉害,我觉得他仿佛笑了好几个小时。维维安娜和瓦朗蒂娜也笑了,尽管笑得没那么大声,也没那么长时间。妈妈却一点都没笑。 “我不是*矮小的,还有一个侏儒。”这句话没说错!爱德蒙叔叔重复了好多遍。 母亲*后说: “我觉得已经说够了!” “别生气,丽丝。笑一笑我们还是有权利的嘛!” 别人不让他说话他不高兴了。为了表明这一点,他从口袋里掏出一小瓶深色的烈酒。 “来点吗,丽丝?你们呢,双胞胎?” 妈妈甚至懒得理他,姑姑们也摆摆手拒*了,觉得*到了冒犯。尽管如此,叔叔还是小心地揉了揉瓶口,把它擦干净,好像在他之前别人刚刚喝过一样。 “可怜的小东西,我差点忘了你。”他大声地说着,向我递过瓶子来。 母亲一把拦住。 “喝了会长高的。”叔叔硬是这样说。 但他丝毫不想遮掩自己的假惺惺。连我也不信,尽管为了长高哪怕一点点,什么难喝的东西我都愿意大口大口地喝。 叔叔喝了一口酒,然后盖上酒瓶,放回口袋,但马上又掏了出来,再喝一口,在吞下去之前,还在嘴里漱了漱,好像为了证明这是好酒,而不是止咳糖浆。 一个女护士走进来,我不得不站起身,因为我的椅子挡住了她的路。我走到*的另一边,给她腾出位置。女护士检查了一下奶奶身上所插的管子,按着病人的手腕,看着手表。 “怎么样?”双胞胎问,“还有多久?” “医生马上会过来。” “哦!” 女护士转身离开,叔叔的目光差点把她的衣服剥了,我则仍然待在*的那边,站在*与墙之间的狭窄空间里。但我不愿回到另一边,坐到叔叔与姑姑们之间那张**空着的椅子上。奶奶的面孔离我的面孔很近,我历来都觉得看着很难*,况且她比以前*像个老巫婆。我觉得她**得*轻了,也许是我开始习惯她嘶哑的呼吸声。 “管子!他把它拔了!”其中一个姑姑大叫起来。 “他是故意的!”另一个姑姑说。 “他碰都没有碰她。”母亲反驳道。 是我扯下来的吗?我怀疑,可以肯定的是,其中一条管子从我奶奶的鼻子里掉出来了。一股淡黄色的液体流出来,不是从她鼻子里就是从管子里,流到了她的嘴唇和下巴上。如果我碰了,那肯定是因为不小心。但如果别人问我是怎么回事,我会说那是它自己掉下来的,可没有人问我。 爱德蒙叔叔赶紧按了别在枕头上的呼叫按钮。那个女护士跑了过来。其中的一个姑姑—我不知道是瓦朗蒂娜还是维维安娜—尽管没有人问她,说: “他不是故意的。” 她说的跟刚才相反。 护士恼怒地扫了我一眼,但只一会儿,因为我不像是能从垂死者的鼻子里拔出管子的人。我目不转睛地看着液体从奶奶的鼻子里流出来。我觉得气味很难闻。一种古怪的气味,像是我们家旁边小巷的阴沟口冒出来的那种气味,一种发酸的粪便,如果有这种粪便的话。也许奶奶把屎拉到被子里了。我不知道是因为这种气味还是因为她的**声,抑或是因为看到她布满褐色斑点的衰老的发黄皮肤,我突然觉得想吐。我吐了。在汽车上,父亲曾对我说,如果想吐,要提前告诉他。他白叮嘱了,因为总是来得太突然,我根本没有时间喊“停”,一股东西就从我嘴里喷出来,吐在座椅的软垫上。 还是老样子,我来不及扭头,就吐在了奶奶的*单上,也有一点吐在了女护士的衣服上,她正忙着重插那条难弄的管子。 “你应该到厕所里去吐的。”叔叔低声地责备我。 “这是个意外,”母亲护着我说,“他的胃不好。” “没什么,我来处理吧。”女护士说着就离开了,什么都不管了。 我现在才终于反应过来,用手捂住嘴,因为我觉得胃里有什么东西在酝酿,准备第二次喷发。我跑向厕所,母亲已经替我打开门。我扑到地上,想把奶奶难闻的气味、难看的样子和难听的声音从我的肚子和脑子里统统排出去。 “好点了吗?”母亲问我。 我一定是点了点头,因为我听见门在我身后关上了。我也同样,不会发出特别好听的声音和特别好闻的气味。我把头埋在抽水马桶里,那副样子应该不是很雅观。 我使劲地吐,分辨出了几小时前吃下去的东西:烤饼和一些熟土豆,还有一些小小的豌豆。它们在胃里待的时间不长,不是很难辨别。没有蛋糕—我们出发之前没来得及吃。我冲了好多次抽水马桶。每次我都想这回该结束了,胃里不会再有任何东西涌上来了,于是用卫生纸擦擦鼻子和嘴,可每次又接着吐起来,直到*后干呕。我又擦了擦嘴和鼻子,然后站起来,在洗手盆里洗了手和脸。好*多了。 我试着开门,但打不开。我扭着门把手,没有用。我又要吐了,于是又回到抽水马桶跟前。我真想死啊!我觉得自己已经死了,但是没有。由于没了要吐的东西,我的胃终于平静了下来。 我回到门前,这回,门终于被打开了。我来到病房里,里面一个人都没有。我知道为什么:我在来。” “哦!” 女护士转身离开,叔叔的目光差点把她的衣服剥了,我则仍然待在*的那边,站在*与墙之间的狭窄空间里。但我不愿回到另一边,坐到叔叔与姑姑们之间那张**空着的椅子上。奶奶的面孔离我的面孔很近,我历来都觉得看着很难*,况且她比以前*像个老巫婆。我觉得她**得*轻了,也许是我开始习惯她嘶哑的呼吸声。 “管子!他把它拔了!”其中一个姑姑大叫起来。 “他是故意的!”另一个姑姑说。 “他碰都没有碰她。”母亲反驳道。 是我扯下来的吗?我怀疑,可以肯定的是,其中一条管子从我奶奶的鼻子里掉出来了。一股淡黄色的液体流出来,不是从她鼻子里就是从管子里,流到了她的嘴唇和下巴上。如果我碰了,那肯定是因为不小心。但如果别人问我是怎么回事,我会说那是它自己掉下来的,可没有人问我。 爱德蒙叔叔赶紧按了别在枕头上的呼叫按钮。那个女护士跑了过来。其中的一个姑姑—我不知道是瓦朗蒂娜还是维维安娜—尽管没有人问她,说: “他不是故意的。” 她说的跟刚才相反。 护士恼怒地扫了我一眼,但只一会儿,因为我不像是能从垂死者的鼻子里拔出管子的人。我目不转睛地看着液体从奶奶的鼻子里流出来。我觉得气味很难闻。一种古怪的气味,像是我们家旁边小巷的阴沟口冒出来的那种气味,一种发酸的粪便,如果有这种粪便的话。也许奶奶把屎拉到被子里了。我不知道是因为这种气味还是因为她的**声,抑或是因为看到她布满褐色斑点的衰老的发黄皮肤,我突然觉得想吐。我吐了。在汽车上,父亲曾对我说,如果想吐,要提前告诉他。他白叮嘱了,因为总是来得太突然,我根本没有时间喊“停”,一股东西就从我嘴里喷出来,吐在座椅的软垫上。 还是老样子,我来不及扭头,就吐在了奶奶的*单上,也有一点吐在了女护士的衣服上,她正忙着重插那条难弄的管子。 “你应该到厕所里去吐的。”叔叔低声地责备我。 “这是个意外,”母亲护着我说,“他的胃不好。” “没什么,我来处理吧。”女护士说着就离开了,什么都不管了。 我现在才终于反应过来,用手捂住嘴,因为我觉得胃里有什么东西在酝酿,准备第二次喷发。我跑向厕所,母亲已经替我打开门。我扑到地上,想把奶奶难闻的气味、难看的样子和难听的声音从我的肚子和脑子里统统排出去。 “好点了吗?”母亲问我。 我一定是点了点头,因为我听见门在我身后关上了。我也同样,不会发出特别好听的声音和特别好闻的气味。我把头埋在抽水马桶里,那副样子应该不是很雅观。 我使劲地吐,分辨出了几小时前吃下去的东西:烤饼和一些熟土豆,还有一些小小的豌豆。它们在胃里待的时间不长,不是很难辨别。没有蛋糕—我们出发之前没来得及吃。我冲了好多次抽水马桶。每次我都想这回该结束了,胃里不会再有任何东西涌上来了,于是用卫生纸擦擦鼻子和嘴,可每次又接着吐起来,直到*后干呕。我又擦了擦嘴和鼻子,然后站起来,在洗手盆里洗了手和脸。好*多了。 我试着开门,但打不开。我扭着门把手,没有用。我又要吐了,于是又回到抽水马桶跟前。我真想死啊!我觉得自己已经死了,但是没有。由于没了要吐的东西,我的胃终于平静了下来。 我回到门前,这回,门终于被打开了。我来到病房里,里面一个人都没有。我知道为什么:我在来。” “哦!” 女护士转身离开,叔叔的目光差点把她的衣服剥了,我则仍然待在*的那边,站在*与墙之间的狭窄空间里。但我不愿回到另一边,坐到叔叔与姑姑们之间那张**空着的椅子上。奶奶的面孔离我的面孔很近,我历来都觉得看着很难*,况且她比以前*像个老巫婆。我觉得她**得*轻了,也许是我开始习惯她嘶哑的呼吸声。 “管子!他把它拔了!”其中一个姑姑大叫起来。 “他是故意的!”另一个姑姑说。 “他碰都没有碰她。”母亲反驳道。 是我扯下来的吗?我怀疑,可以肯定的是,其中一条管子从我奶奶的鼻子里掉出来了。一股淡黄色的液体流出来,不是从她鼻子里就是从管子里,流到了她的嘴唇和下巴上。如果我碰了,那肯定是因为不小心。但如果别人问我是怎么回事,我会说那是它自己掉下来的,可没有人问我。 爱德蒙叔叔赶紧按了别在枕头上的呼叫按钮。那个女护士跑了过来。其中的一个姑姑—我不知道是瓦朗蒂娜还是维维安娜—尽管没有人问她,说: “他不是故意的。” 她说的跟刚才相反。 护士恼怒地扫了我一眼,但只一会儿,因为我不像是能从垂死者的鼻子里拔出管子的人。我目不转睛地看着液体从奶奶的鼻子里流出来。我觉得气味很难闻。一种古怪的气味,像是我们家旁边小巷的阴沟口冒出来的那种气味,一种发酸的粪便,如果有这种粪便的话。也许奶奶把屎拉到被子里了。我不知道是因为这种气味还是因为她的**声,抑或是因为看到她布满褐色斑点的衰老的发黄皮肤,我突然觉得想吐。我吐了。在汽车上,父亲曾对我说,如果想吐,要提前告诉他。他白叮嘱了,因为总是来得太突然,我根本没有时间喊“停”,一股东西就从我嘴里喷出来,吐在座椅的软垫上。 还是老样子,我来不及扭头,就吐在了奶奶的*单上,也有一点吐在了女护士的衣服上,她正忙着重插那条难弄的管子。 “你应该到厕所里去吐的。”叔叔低声地责备我。 “这是个意外,”母亲护着我说,“他的胃不好。” “没什么,我来处理吧。”女护士说着就离开了,什么都不管了。 我现在才终于反应过来,用手捂住嘴,因为我觉得胃里有什么东西在酝酿,准备第二次喷发。我跑向厕所,母亲已经替我打开门。我扑到地上,想把奶奶难闻的气味、难看的样子和难听的声音从我的肚子和脑子里统统排出去。 “好点了吗?”母亲问我。 我一定是点了点头,因为我听见门在我身后关上了。我也同样,不会发出特别好听的声音和特别好闻的气味。我把头埋在抽水马桶里,那副样子应该不是很雅观。 我使劲地吐,分辨出了几小时前吃下去的东西:烤饼和一些熟土豆,还有一些小小的豌豆。它们在胃里待的时间不长,不是很难辨别。没有蛋糕—我们出发之前没来得及吃。我冲了好多次抽水马桶。每次我都想这回该结束了,胃里不会再有任何东西涌上来了,于是用卫生纸擦擦鼻子和嘴,可每次又接着吐起来,直到*后干呕。我又擦了擦嘴和鼻子,然后站起来,在洗手盆里洗了手和脸。好*多了。 我试着开门,但打不开。我扭着门把手,没有用。我又要吐了,于是又回到抽水马桶跟前。我真想死啊!我觉得自己已经死了,但是没有。由于没了要吐的东西,我的胃终于平静了下来。 我回到门前,这回,门终于被打开了。我来到病房里,里面一个人都没有。我知道为什么:我在来。” “哦!” 女护士转身离开,叔叔的目光差点把她的衣服剥了,我则仍然待在*的那边,站在*与墙之间的狭窄空间里。但我不愿回到另一边,坐到叔叔与姑姑们之间那张**空着的椅子上。奶奶的面孔离我的面孔很近,我历来都觉得看着很难*,况且她比以前*像个老巫婆。我觉得她**得*轻了,也许是我开始习惯她嘶哑的呼吸声。 “管子!他把它拔了!”其中一个姑姑大叫起来。 “他是故意的!”另一个姑姑说。 “他碰都没有碰她。”母亲反驳道。 是我扯下来的吗?我怀疑,可以肯定的是,其中一条管子从我奶奶的鼻子里掉出来了。一股淡黄色的液体流出来,不是从她鼻子里就是从管子里,流到了她的嘴唇和下巴上。如果我碰了,那肯定是因为不小心。但如果别人问我是怎么回事,我会说那是它自己掉下来的,可没有人问我。 爱德蒙叔叔赶紧按了别在枕头上的呼叫按钮。那个女护士跑了过来。其中的一个姑姑—我不知道是瓦朗蒂娜还是维维安娜—尽管没有人问她,说: “他不是故意的。” 她说的跟刚才相反。 护士恼怒地扫了我一眼,但只一会儿,因为我不像是能从垂死者的鼻子里拔出管子的人。我目不转睛地看着液体从奶奶的鼻子里流出来。我觉得气味很难闻。一种古怪的气味,像是我们家旁边小巷的阴沟口冒出来的那种气味,一种发酸的粪便,如果有这种粪便的话。也许奶奶把屎拉到被子里了。我不知道是因为这种气味还是因为她的**声,抑或是因为看到她布满褐色斑点的衰老的发黄皮肤,我突然觉得想吐。我吐了。在汽车上,父亲曾对我说,如果想吐,要提前告诉他。他白叮嘱了,因为总是来得太突然,我根本没有时间喊“停”,一股东西就从我嘴里喷出来,吐在座椅的软垫上。 还是老样子,我来不及扭头,就吐在了奶奶的*单上,也有一点吐在了女护士的衣服上,她正忙着重插那条难弄的管子。 “你应该到厕所里去吐的。”叔叔低声地责备我。 “这是个意外,”母亲护着我说,“他的胃不好。” “没什么,我来处理吧。”女护士说着就离开了,什么都不管了。 我现在才终于反应过来,用手捂住嘴,因为我觉得胃里有什么东西在酝酿,准备第二次喷发。我跑向厕所,母亲已经替我打开门。我扑到地上,想把奶奶难闻的气味、难看的样子和难听的声音从我的肚子和脑子里统统排出去。 “好点了吗?”母亲问我。 我一定是点了点头,因为我听见门在我身后关上了。我也同样,不会发出特别好听的声音和特别好闻的气味。我把头埋在抽水马桶里,那副样子应该不是很雅观。 我使劲地吐,分辨出了几小时前吃下去的东西:烤饼和一些熟土豆,还有一些小小的豌豆。它们在胃里待的时间不长,不是很难辨别。没有蛋糕—我们出发之前没来得及吃。我冲了好多次抽水马桶。每次我都想这回该结束了,胃里不会再有任何东西涌上来了,于是用卫生纸擦擦鼻子和嘴,可每次又接着吐起来,直到*后干呕。我又擦了擦嘴和鼻子,然后站起来,在洗手盆里洗了手和脸。好*多了。 我试着开门,但打不开。我扭着门把手,没有用。我又要吐了,于是又回到抽水马桶跟前。我真想死啊!我觉得自己已经死了,但是没有。由于没了要吐的东西,我的胃终于平静了下来。 我回到门前,这回,门终于被打开了。我来到病房里,里面一个人都没有。我知道为什么:我在来。” “哦!” 女护士转身离开,叔叔的目光差点把她的衣服剥了,我则仍然待在*的那边,站在*与墙之间的狭窄空间里。但我不愿回到另一边,坐到叔叔与姑姑们之间那张**空着的椅子上。奶奶的面孔离我的面孔很近,我历来都觉得看着很难*,况且她比以前*像个老巫婆。我觉得她**得*轻了,也许是我开始习惯她嘶哑的呼吸声。 “管子!他把它拔了!”其中一个姑姑大叫起来。 “他是故意的!”另一个姑姑说。 “他碰都没有碰她。”母亲反驳道。 是我扯下来的吗?我怀疑,可以肯定的是,其中一条管子从我奶奶的鼻子里掉出来了。一股淡黄色的液体流出来,不是从她鼻子里就是从管子里,流到了她的嘴唇和下巴上。如果我碰了,那肯定是因为不小心。但如果别人问我是怎么回事,我会说那是它自己掉下来的,可没有人问我。 爱德蒙叔叔赶紧按了别在枕头上的呼叫按钮。那个女护士跑了过来。其中的一个姑姑—我不知道是瓦朗蒂娜还是维维安娜—尽管没有人问她,说: “他不是故意的。” 她说的跟刚才相反。 护士恼怒地扫了我一眼,但只一会儿,因为我不像是能从垂死者的鼻子里拔出管子的人。我目不转睛地看着液体从奶奶的鼻子里流出来。我觉得气味很难闻。一种古怪的气味,像是我们家旁边小巷的阴沟口冒出来的那种气味,一种发酸的粪便,如果有这种粪便的话。也许奶奶把屎拉到被子里了。我不知道是因为这种气味还是因为她的**声,抑或是因为看到她布满褐色斑点的衰老的发黄皮肤,我突然觉得想吐。我吐了。在汽车上,父亲曾对我说,如果想吐,要提前告诉他。他白叮嘱了,因为总是来得太突然,我根本没有时间喊“停”,一股东西就从我嘴里喷出来,吐在座椅的软垫上。 还是老样子,我来不及扭头,就吐在了奶奶的*单上,也有一点吐在了女护士的衣服上,她正忙着重插那条难弄的管子。 “你应该到厕所里去吐的。”叔叔低声地责备我。 “这是个意外,”母亲护着我说,“他的胃不好。” “没什么,我来处理吧。”女护士说着就离开了,什么都不管了。 我现在才终于反应过来,用手捂住嘴,因为我觉得胃里有什么东西在酝酿,准备第二次喷发。我跑向厕所,母亲已经替我打开门。我扑到地上,想把奶奶难闻的气味、难看的样子和难听的声音从我的肚子和脑子里统统排出去。 “好点了吗?”母亲问我。 我一定是点了点头,因为我听见门在我身后关上了。我也同样,不会发出特别好听的声音和特别好闻的气味。我把头埋在抽水马桶里,那副样子应该不是很雅观。 我使劲地吐,分辨出了几小时前吃下去的东西:烤饼和一些熟土豆,还有一些小小的豌豆。它们在胃里待的时间不长,不是很难辨别。没有蛋糕—我们出发之前没来得及吃。我冲了好多次抽水马桶。每次我都想这回该结束了,胃里不会再有任何东西涌上来了,于是用卫生纸擦擦鼻子和嘴,可每次又接着吐起来,直到*后干呕。我又擦了擦嘴和鼻子,然后站起来,在洗手盆里洗了手和脸。好*多了。 我试着开门,但打不开。我扭着门把手,没有用。我又要吐了,于是又回到抽水马桶跟前。我真想死啊!我觉得自己已经死了,但是没有。由于没了要吐的东西,我的胃终于平静了下来。 我回到门前,这回,门终于被打开了。我来到病房里,里面一个人都没有。我知道为什么:我在来。” “哦!” 女护士转身离开,叔叔的目光差点把她的衣服剥了,我则仍然待在*的那边,站在*与墙之间的狭窄空间里。但我不愿回到另一边,坐到叔叔与姑姑们之间那张**空着的椅子上。奶奶的面孔离我的面孔很近,我历来都觉得看着很难*,况且她比以前*像个老巫婆。我觉得她**得*轻了,也许是我开始习惯她嘶哑的呼吸声。 “管子!他把它拔了!”其中一个姑姑大叫起来。 “他是故意的!”另一个姑姑说。 “他碰都没有碰她。”母亲反驳道。 是我扯下来的吗?我怀疑,可以肯定的是,其中一条管子从我奶奶的鼻子里掉出来了。一股淡黄色的液体流出来,不是从她鼻子里就是从管子里,流到了她的嘴唇和下巴上。如果我碰了,那肯定是因为不小心。但如果别人问我是怎么回事,我会说那是它自己掉下来的,可没有人问我。 爱德蒙叔叔赶紧按了别在枕头上的呼叫按钮。那个女护士跑了过来。其中的一个姑姑—我不知道是瓦朗蒂娜还是维维安娜—尽管没有人问她,说: “他不是故意的。” 她说的跟刚才相反。 护士恼怒地扫了我一眼,但只一会儿,因为我不像是能从垂死者的鼻子里拔出管子的人。我目不转睛地看着液体从奶奶的鼻子里流出来。我觉得气味很难闻。一种古怪的气味,像是我们家旁边小巷的阴沟口冒出来的那种气味,一种发酸的粪便,如果有这种粪便的话。也许奶奶把屎拉到被子里了。我不知道是因为这种气味还是因为她的**声,抑或是因为看到她布满褐色斑点的衰老的发黄皮肤,我突然觉得想吐。我吐了。在汽车上,父亲曾对我说,如果想吐,要提前告诉他。他白叮嘱了,因为总是来得太突然,我根本没有时间喊“停”,一股东西就从我嘴里喷出来,吐在座椅的软垫上。 还是老样子,我来不及扭头,就吐在了奶奶的*单上,也有一点吐在了女护士的衣服上,她正忙着重插那条难弄的管子。 “你应该到厕所里去吐的。”叔叔低声地责备我。 “这是个意外,”母亲护着我说,“他的胃不好。” “没什么,我来处理吧。”女护士说着就离开了,什么都不管了。 我现在才终于反应过来,用手捂住嘴,因为我觉得胃里有什么东西在酝酿,准备第二次喷发。我跑向厕所,母亲已经替我打开门。我扑到地上,想把奶奶难闻的气味、难看的样子和难听的声音从我的肚子和脑子里统统排出去。 “好点了吗?”母亲问我。 我一定是点了点头,因为我听见门在我身后关上了。我也同样,不会发出特别好听的声音和特别好闻的气味。我把头埋在抽水马桶里,那副样子应该不是很雅观。 我使劲地吐,分辨出了几小时前吃下去的东西:烤饼和一些熟土豆,还有一些小小的豌豆。它们在胃里待的时间不长,不是很难辨别。没有蛋糕—我们出发之前没来得及吃。我冲了好多次抽水马桶。每次我都想这回该结束了,胃里不会再有任何东西涌上来了,于是用卫生纸擦擦鼻子和嘴,可每次又接着吐起来,直到*后干呕。我又擦了擦嘴和鼻子,然后站起来,在洗手盆里洗了手和脸。好*多了。 我试着开门,但打不开。我扭着门把手,没有用。我又要吐了,于是又回到抽水马桶跟前。我真想死啊!我觉得自己已经死了,但是没有。由于没了要吐的东西,我的胃终于平静了下来。 我回到门前,这回,门终于被打开了。我来到病房里,里面一个人都没有。我知道为什么:我在仿大理石的地板上留下了好几摊呕吐物。如果不是我的胃已**吐空,我又会把头埋在抽水马桶里的。等人回来打扫就是了。 这时,我才转过头来看着*铺。 当然,我奶奶还在那里,但她的嘴长得大大的,一把没有打开的雨伞像铁柱一样插在里面。那是其中一个姑姑的雨伞—黑色的,尖尖的伞柄是角质的。*上,她的脑袋旁边,有一摊血,刚刚开始滴到地板上。 我一动不动地站在那里,不知道该怎么办,也不知道该怎么想。我*想吐了,但没有任何东西可吐了。 后来发现我的是女清洁工。她拿着拖把,提着一桶水,准备清扫呕吐物。她大叫道: “他杀了她!他杀了她!” 从那一刻起,我就知道我的生活将变得复杂起来。仿大理石的地板上留下了好几摊呕吐物。如果不是我的胃已**吐空,我又会把头埋在抽水马桶里的。等人回来打扫就是了。 这时,我才转过头来看着*铺。 当然,我奶奶还在那里,但她的嘴长得大大的,一把没有打开的雨伞像铁柱一样插在里面。那是其中一个姑姑的雨伞—黑色的,尖尖的伞柄是角质的。*上,她的脑袋旁边,有一摊血,刚刚开始滴到地板上。 我一动不动地站在那里,不知道该怎么办,也不知道该怎么想。我*想吐了,但没有任何东西可吐了。 后来发现我的是女清洁工。她拿着拖把,提着一桶水,准备清扫呕吐物。她大叫道: “他杀了她!他杀了她!” 从那一刻起,我就知道我的生活将变得复杂起来。仿大理石的地板上留下了好几摊呕吐物。如果不是我的胃已**吐空,我又会把头埋在抽水马桶里的。等人回来打扫就是了。 这时,我才转过头来看着*铺。 当然,我奶奶还在那里,但她的嘴长得大大的,一把没有打开的雨伞像铁柱一样插在里面。那是其中一个姑姑的雨伞—黑色的,尖尖的伞柄是角质的。*上,她的脑袋旁边,有一摊血,刚刚开始滴到地板上。 我一动不动地站在那里,不知道该怎么办,也不知道该怎么想。我*想吐了,但没有任何东西可吐了。 后来发现我的是女清洁工。她拿着拖把,提着一桶水,准备清扫呕吐物。她大叫道: “他杀了她!他杀了她!” 从那一刻起,我就知道我的生活将变得复杂起来。仿大理石的地板上留下了好几摊呕吐物。如果不是我的胃已**吐空,我又会把头埋在抽水马桶里的。等人回来打扫就是了。 这时,我才转过头来看着*铺。 当然,我奶奶还在那里,但她的嘴长得大大的,一把没有打开的雨伞像铁柱一样插在里面。那是其中一个姑姑的雨伞—黑色的,尖尖的伞柄是角质的。*上,她的脑袋旁边,有一摊血,刚刚开始滴到地板上。 我一动不动地站在那里,不知道该怎么办,也不知道该怎么想。我*想吐了,但没有任何东西可吐了。 后来发现我的是女清洁工。她拿着拖把,提着一桶水,准备清扫呕吐物。她大叫道: “他杀了她!他杀了她!” 从那一刻起,我就知道我的生活将变得复杂起来。仿大理石的地板上留下了好几摊呕吐物。如果不是我的胃已**吐空,我又会把头埋在抽水马桶里的。等人回来打扫就是了。 这时,我才转过头来看着*铺。 当然,我奶奶还在那里,但她的嘴长得大大的,一把没有打开的雨伞像铁柱一样插在里面。那是其中一个姑姑的雨伞—黑色的,尖尖的伞柄是角质的。*上,她的脑袋旁边,有一摊血,刚刚开始滴到地板上。 我一动不动地站在那里,不知道该怎么办,也不知道该怎么想。我*想吐了,但没有任何东西可吐了。 后来发现我的是女清洁工。她拿着拖把,提着一桶水,准备清扫呕吐物。她大叫道: “他杀了她!他杀了她!” 从那一刻起,我就知道我的生活将变得复杂起来。仿大理石的地板上留下了好几摊呕吐物。如果不是我的胃已**吐空,我又会把头埋在抽水马桶里的。等人回来打扫就是了。 这时,我才转过头来看着*铺。 当然,我奶奶还在那里,但她的嘴长得大大的,一把没有打开的雨伞像铁柱一样插在里面。那是其中一个姑姑的雨伞—黑色的,尖尖的伞柄是角质的。*上,她的脑袋旁边,有一摊血,刚刚开始滴到地板上。 我一动不动地站在那里,不知道该怎么办,也不知道该怎么想。我*想吐了,但没有任何东西可吐了。 后来发现我的是女清洁工。她拿着拖把,提着一桶水,准备清扫呕吐物。她大叫道: “他杀了她!他杀了她!” 从那一刻起,我就知道我的生活将变得复杂起来。 1、作者为加拿大**法语作家,加拿大总督奖(文学)获得者,加拿大**的文学奖委员会评委。 2、本书入围“蒙特利尔*报文学大奖”终选,罕见地被法国伽利玛出版社的**侦探小说丛书“黑色系列”收入。 3,本书因情节曲折生动,曾在加拿大被列入电影拍摄计划。 4,作者曾在中国出版《失控》,并有作品被《世界文学》选译