出版社: 江苏科技

原售价: 98.00

折扣价: 48.10

折扣购买: 图解运动损伤与康复训练(汉竹)(精)

ISBN: 9787571333485

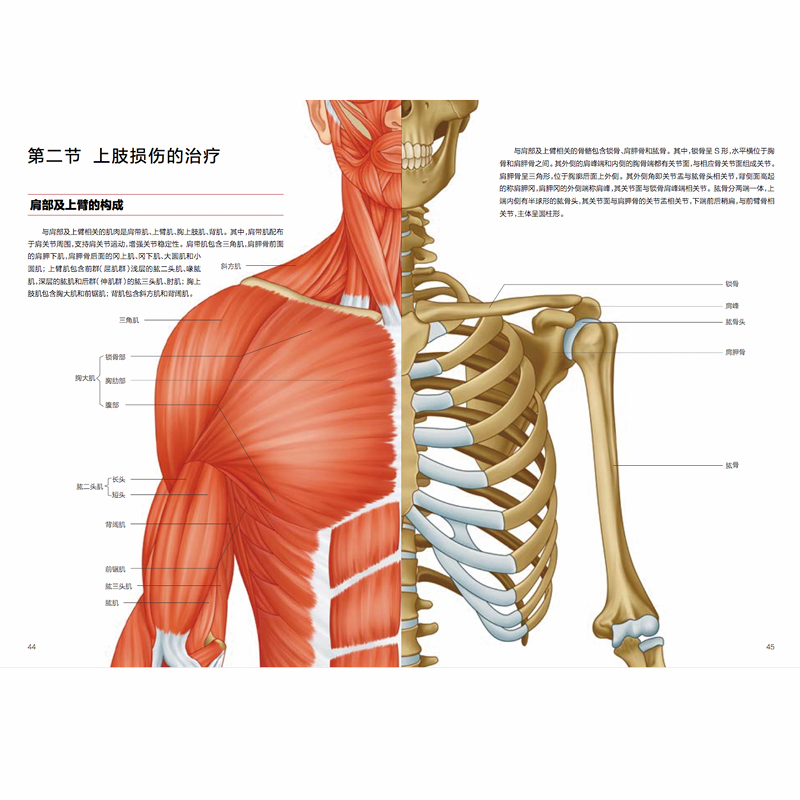

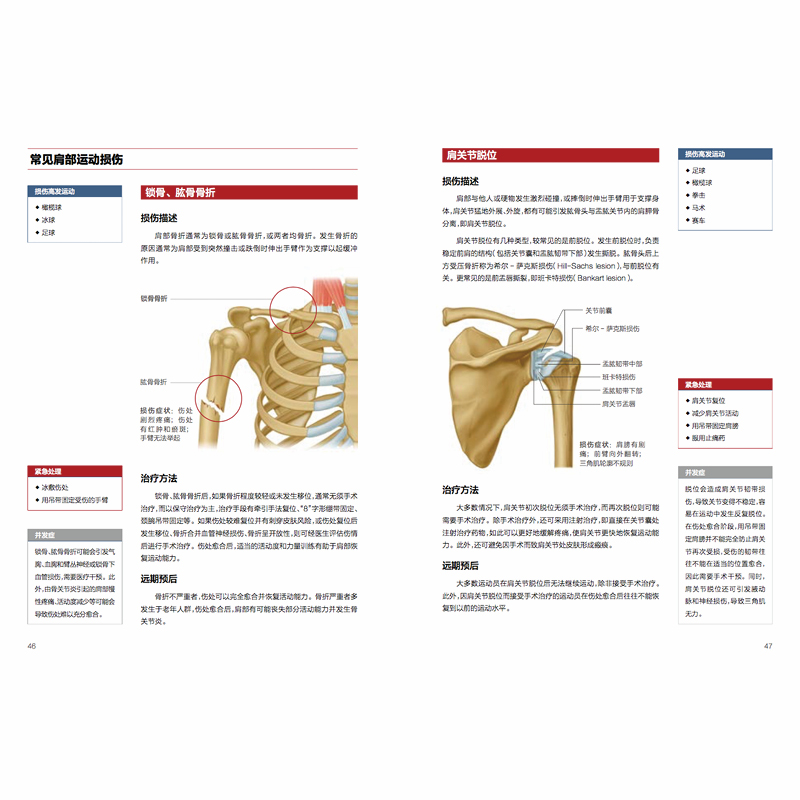

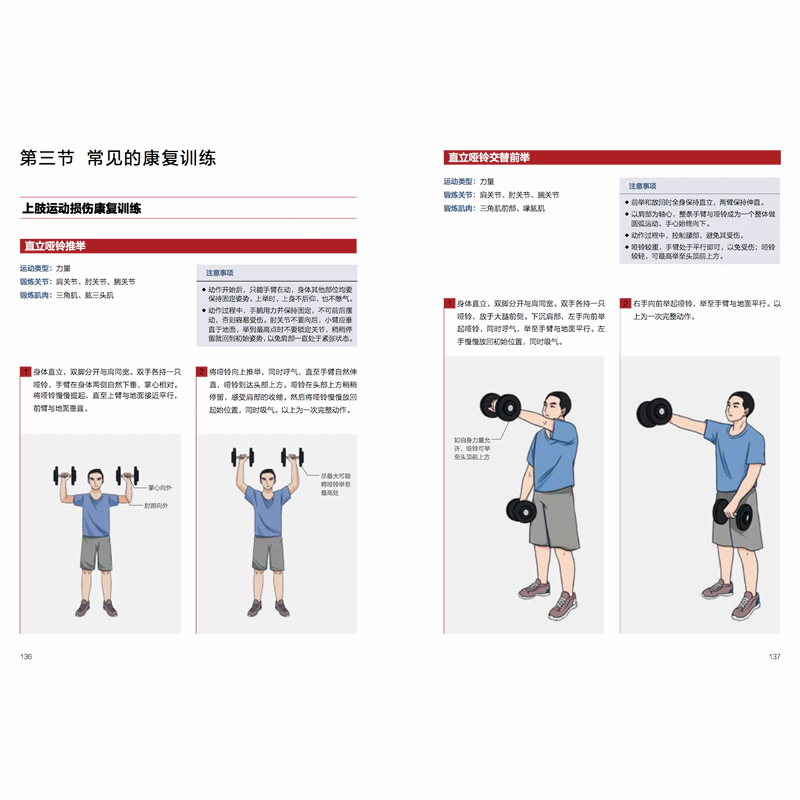

吴立东 浙江大学医学院附属第二医院骨科副主任、关节外科主任 教授、博士生导师 在浙江大学医学院附属第二医院骨科临床工作近40年,擅长髋、膝关节外科疾病的诊治。先后在德国、美国和澳大利亚等国进行学术交流和研修。发表论文100余篇,主持完成4项国家自然科学基金、1项浙江省自然科学基金重点项目,并参与多项国家级、省部级关节外科课题研究。 王瑞旻 温州市人民政府“551 人才”(骨伤科学科带头人) 先后在上海交通大学附属第六人民医院骨科、中国人民解放军总医院第七医学中心骨科、北京大学人民医院骨科等处进修,在《中华创伤骨科杂志》等国家级、省级核心刊物发表论文18篇,参与编著《髋、膝、肩关节置换手术图谱与评价》等书。作为户外运动爱好者,致力于运动损伤和骨质疏松防治科普工作。

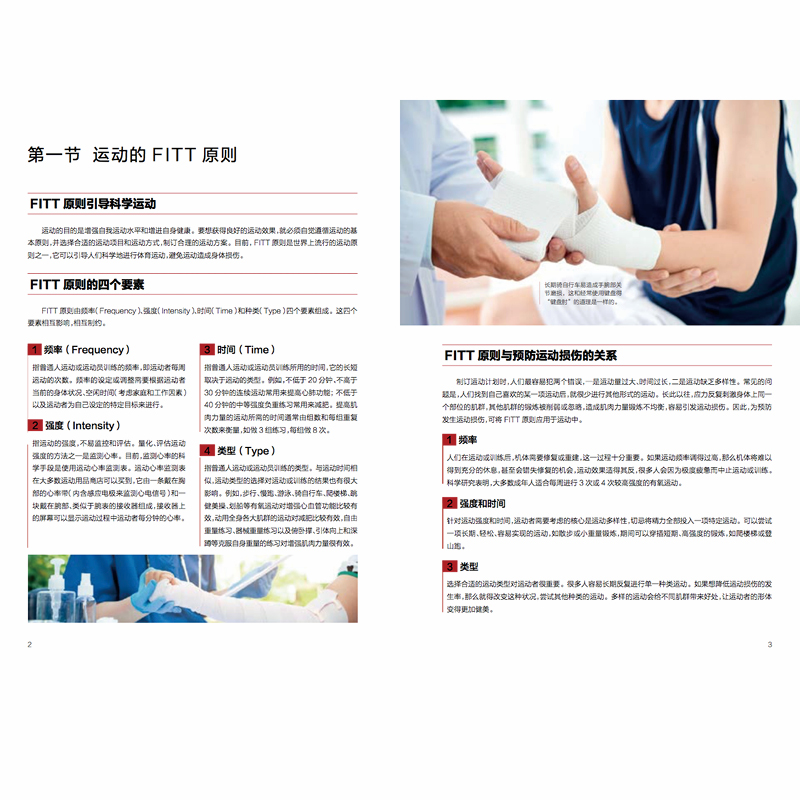

FITT原则与预防运动损伤的关系 制订运动计划时,人们最容易犯两个错误,一是运动量过大、时间过长,二是运动缺乏多样性。常见的问题是,人们找到自己喜欢的某一项运动后,就很少进行其他形式的运动。长此以往,应力反复刺激身体上同一个部位的肌群,其他肌群的锻炼被削弱或忽略,造成肌肉力量锻炼不均衡,容易引发运动损伤。因此,为预防发生运动损伤,可将 FITT 原则应用于运动中。 1 频率 人们在运动或训练后,机体需要修复或重建,这一过程十分重要。如果运动频率调得过高,那么机体将难以得到充分的休息,甚至会错失修复的机会,运动效果适得其反,很多人会因为极度疲惫而中止运动或训练。科学研究表明,大多数成年人适合每周进行 3 次或 4 次较高强度的有氧运动。 2 强度和时间 针对运动强度和时间,运动者需要考虑的核心是运动多样性,切忌将精力全部投入一项特定运动。可以尝试一项长期、轻松、容易实现的运动,如散步或小重量锻炼,期间可以穿插短期、高强度的锻炼,如爬楼梯或登山跑。 3 类型 选择合适的运动类型对运动者很重要。很多人容易长期反复进行单一种类运动。如果想降低运动损伤的发生率,那么就得改变这种状况,尝试其他种类的运动。多样的运动会给不同肌群带来好处,让运动者的形体变得更加健美。 运动前的身体评估 每个人的身体素质各有不同,有些人因患基础疾病或先天不足而无法参加高强度运动,不能做高难度动作。每个人应加强自我保护意识,在运动前对自身状态进行合理评估。在睡眠不足、身体疲劳的状态下参与剧烈运动是不合适的。因为身体状况不佳会导致运动能力下降、技术动作变形,对伤害的反应能力减弱,容易引发运动损伤。同时,还要注意运动的强度和时间,超长时间的高强度运动会加重关节、肌肉、韧带等组织的负荷,减弱机体自我保护和防御伤害的能力。因此,在选择运动方式、控制运动强度以及运动时长和频率等方面应量力而行。 环境、气候等因素也会引发运动损伤。比如:训练时气温过高,容易引发中暑;气温过低,会让肌肉僵硬,造成肌肉痉挛、拉伤;空气湿度较大,训练时容易大量出汗,导致体液失衡而发生肌肉痉挛。因此,在运动前还应评估自身的环境适应能力。 运动量和运动频率的把握 运动时应特别注意初始运动量。很多运动者在运动初期盲目增加运动量,超出自身承受能力,导致发生骨髓水肿、蛋白尿等情况,给身心健康带来不利影响。与之相反,运动量过小,就无法实现锻炼的目的。只有根据自身实际情况,确定适宜的初始运动量,之后逐步增加,让机体在规律的运动中慢慢适应,才能收到较好的运动效果。 运动频率也要正确把握。运动效果要靠不断运动来维持,运动对人体而言是一种有益刺激。研究表明,肌肉在缺少正常收缩的状态下,短时间内会发生失用性萎缩。例如,一个人3天不运动,肌肉的最大力量会丧失1/5。人体保持48~72小时的非运动状态后,必须通过运动使肌肉再次取得合乎需要的物理效果,否则可能前功尽弃。因此,鉴于运动效应和蓄积作用的特点,普通人每周运动3次或4次较为适宜,2次运动间隔不宜超过3天。当然,如果时间允许,每天坚持低强度的运动更好。可以选择符合自身实际的运动频率,一般来说,每周不能少于2次。 适当的体能训练减少运动损伤 为了预防运动损伤,进行适当的体能训练是必需的,如力量训练、协调性训练、耐力训练等。很多运动损伤是肌肉力量不能满足运动需求导致的,因此可以通过股四头肌力量训练增强膝关节的稳定性和伸膝装置的力量,减轻髌股关节的压力,降低扭伤风险。当然,力量训练也很容易引发运动损伤,因此训练要从热身运动开始,遵循负荷循序渐进的原则,随着力量水平的提高增加训练重复次数。 对运动者来说,良好的身体协调性很重要。协调性好的人能够做出高难度动作,并在运动中维持身体平衡,避免发生运动损伤。因此,在日常运动中可适当增加快速躲闪、转体、急停和体位变化等训练,提高身体的灵敏度和协调性,提升运动能力。 较强的耐力对运动者也很重要,它可以让运动者在长时间运动中有效克服疲劳,避免由疲劳引发的运动损伤。一般情况下,有氧耐力训练应该每周进行3~5次,强度为最大心率的60%~85%。耐力训练一般分为长时间稳定训练和间歇训练,以两种训练交替进行为宜。长时间稳定训练的运动强度低于正式比赛,通常持续30分钟至2小时。间歇训练要求先做3~5分钟的爆发练习,然后休息一段时间,接着回到高强度训练。 儿童运动注意事项 培养儿童的运动习惯、强壮儿童的体魄毫无疑问是好事,但儿童和成人有很大不同,他们生理与心理尚未成熟,在运动前应有良好的规划和选择,以免发生运动损伤。 第一,顺应儿童身心发展的规律,谨慎选择运动项目。学龄前儿童的运动应以游戏为主要形式,旨在锻炼儿童的基础运动技能,强化心肺功能,增强身体的协调性。学龄儿童则可考虑进行真正意义上的运动,但也应以掌握基础运动技能为主,不可好高骛远。 第二,不让儿童过早参与竞赛项目,不过早要求儿童展现运动成绩。应给儿童带来更多的运动正向体验。 第三,根据儿童的生理特点,合理安排运动时间和强度,运动量不宜超过儿童身体的承受能力。还要保证儿童有充分的休息和充足的营养。 第四,根据运动种类,为儿童配备合适的防护装备,尤其是自行车、滑板等运动。 第五,注意培养儿童良好的个人运动习惯。 最后,运动后应仔细观察儿童的表现,询问其是否有不适症状,以便及时调整运动强度,控制运动时间,避免儿童过度运动。 急性期的处理原则 运动损伤可分为急性期和恢复期两个阶段。急性期又称炎症期,多出现在运动损伤发生后的 3~5 天内。 急性期的主要表现为损伤处疼痛、肿胀、发热、功能和活动受限等,因此运动损伤急性期的处理目标就是控制症状,使其不会恶化。 急性期的处理原则被称为PRICE原则,它由保护(Protection)、休息(Rest)、冰敷(Ice)、压迫(Compression)、抬高(Elevation)五个要素(步骤)组成。如果损伤不严重,可以按照该原则先行处理。 引发运动损伤的因素有哪些? 运动损伤发生后,如何紧急做出正确的处理? 后续治疗与康复的注意事项有哪些? …… 随着我国竞技体育和全民健身事业的开展,人们在运动中出现损伤不可避免,因此运动损伤的预防和照护工作尤为重要。有鉴于此,浙江大学医学院附属第二医院骨科专家吴立东、王瑞旻率领14人的专家团队联合执笔,为专业运动员和运动爱好者提供全面的运动损伤预防、治疗与康复指导。 全书绘有100多幅插画,涉及13个人体部位的肌肉、骨骼,74种常见运动损伤以及54项康复训练的图解。所有配图前期都经过插画师和专家团队反复打磨确认,历经半年绘制完成,最后再经专业院校老师审核,确保每块肌肉和骨骼准确无误,得到业内人士的广泛推荐与好评。 这是一本适合中国人的运动损伤康复书,不管是专业医师,还是专业运动员、体育爱好者,都能轻松掌握运动损伤识别、预防、治疗和康复方法,给健康运动提供安全保障。