出版社: 百花洲文艺

原售价: 42.00

折扣价: 22.70

折扣购买: 迟来的告白-我和我妈妈

ISBN: 9787550029644

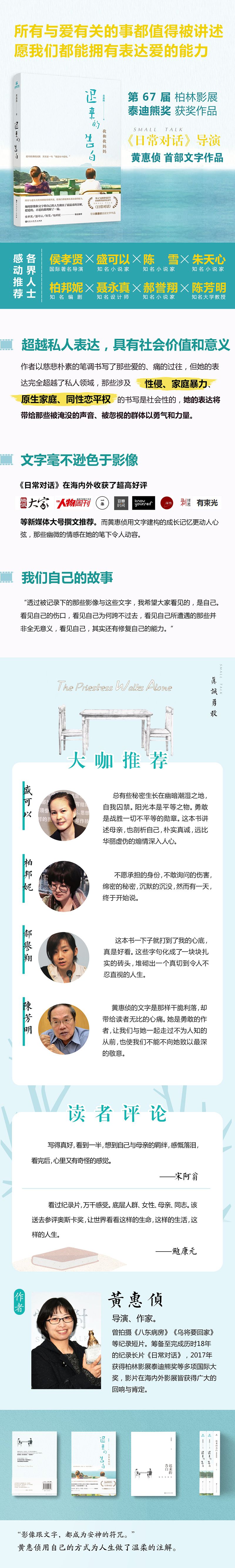

黄惠侦,导演、作家。 曾拍摄《八东病房》《乌将要回家》等纪录短片。筹备至完成历时18年的纪录长片《日常对话》,2017年获得柏林影展泰迪熊奖,以及台北电影节最佳纪录片,影片在国内外影展皆获得广大的回响与肯定。

如果要用电影来形容小时候身处的世界,第一个浮现在我脑海的,应该是阿莫多瓦的电影。如同他的电影总是围绕着各种女人的心事与故事,我的童年及青少年时期,同样是由一个又一个的女性人物建立支撑起来。她们的样貌、个性、出身都不尽相同,但都分别为我的成长过程带来些什么,或庇护、或关爱、或陪伴、或向往、或忌妒、或领悟。 感谢这些女人,让我在认识她们的过程里,也学着认识我自己。 莲 姨 记忆之中,第一个在我妈之外让我觉得亲近的女性, 是我妈的儿时好友莲姨。莲姨和我妈在同一个村子里出生、成长,也同样在十三四岁就离开村子到都市工作,只是后来她又离开台北,去了外岛。 我们还住在中和的那些时日,莲姨大约每隔半年就会来我们家探望。每回知道她要来,我和妹妹都非常期待, 非常开心,因为莲姨对我们来说就是海苔和礼物的代名词。海苔是平时我妈不会买给我们的奢侈零食,因为价格不便宜,可是莲姨每次来看我们,一定会带上一桶红色包装的高冈屋海苔礼盒。我跟妹妹最大的乐趣就是将桶子里一串一串的海苔撕开成一小包、一小包,然后你一包、我一包地慎重分配,很珍惜地慢慢吃完。 莲姨是第一个让我感觉到自己也是被疼爱的人。 除了海苔,有时候她也会带来其他礼物,我人生中第一个也是最后一个芭比娃娃就是莲姨送的。那是我第一次见到那样的玩具,每天都仔细地帮这个有着外国面孔的娃娃梳头发、换衣服,细心呵护。不过我也每天让芭比跟我一样练习劈腿、下腰、跳牵亡歌,锻炼筋骨,结果不出一个月, 金发芭比的腿就整条掉下来,怎么样都装不回去。那一脸灿笑但缺条腿的芭比看起来实在很诡异,从此之后我就对类似的娃娃有了心理阴影。 有时我会听到我妈对莲姨说,不要这样乱花钱,这是你的辛苦钱,应该好好存下来。而莲姨总是用娇滴滴的声音笑笑地回答说,这些没花多少钱不要担心。她的声音很特别,比名模林志玲的声音更细、更嗲,听她说话听久了会有一种头晕的奇妙感觉。 小时候我一直很好奇莲姨究竟在外岛做什么工作,怎么能够时常买这些东西送我们,而且还总是打扮得漂漂亮亮,跟我妈完全不一样。 莲姨一直没有结婚,也没听说她有男朋友,她的时间似乎都用来工作赚钱,因为她要一肩担起留在故乡年老父母的生计,以及他们二老的医药费。莲姨的辛勤让她很早就靠着自己攒下的存款在北部买了一间房子,当年我妈带着我跟妹妹逃离家时,第一时间就是躲到她的房子去,直到我们生活比较稳定之后,我妈才带着我们离开莲姨的家去外头租屋。 在我们离开后没多久,听说莲姨也结束了外岛的工作回到台湾,也是在那时候我才知道,原来她之前一直在外岛的特约茶室当侍应生。难怪莲姨和我妈总是不在我们小孩子面前谈到她的工作,那是个被污名化的职业,现实生活需要她们的存在,却又贱视、指责她们的存在。很多后,当我因为在NGO(Non-Governmental Organizations) 工作的关系,接触到“日日春关怀互助协会”(关注性工作者权益的团体,成立于1999年)里的阿姨时,总是会想起莲姨。她和那些阿姨有着很相似的气质,既柔软又刚强,能担得起责任也能放得下身段。舍己为家人,几乎是她们生命的常态。 即便自己过得也辛苦,但姐妹有难还是会尽力相助。莲姨就是那种带着花也带着剑、拥有侠义之气的好女人。 阿满姨 阿满姨是我跟妹妹的众多干妈之一,但我想她应该可以说是我们唯一一个真的有发挥到干妈功能的干妈。她跟我妈是因为做牵亡歌认识的好朋友,当时她们俩都还只是二十来岁的年轻人,我跟我妹都还未出世。后来她跟我妈在差不多的时间分别成为人母,我妈自己组团后,她就加入成为我们家的团员。 由于一起工作的关系,阿满姨经常出现在我们家。从最开始我们还在中和的旧家,到离开之后的每个住所,她都在,也常来。 阿满姨的身高将近一百七十公分,骨架很大,所以看起来又高又壮,当她和不到一百五十公分的我妈一起走在路上,朋友时常会笑说她们俩看起来就像七爷八爷在游街,但在我眼里,总觉得她很像是我妈的保镖,让人很有安全感。 阿满姨有四个小孩,最大的长我一岁,老三和我妹妹同年。在我跟妹妹没能去学校的那段时间,阿满姨都会将她小孩不再需要的小学课本及参考书带到我们家给我和妹妹看。对此,我真的非常感谢,因为那除了让我有机会再多认得几个字,也让我觉得自己离学校没有那么遥远。可惜她的四个小孩在上中学后也都不再升学,转而外出去各行当学徒,我们就没有二手教科书可以收了。 不过老实说,那时的我也已经对课本参考书没什么兴趣,迷上的是漫画书店里的恐怖漫画,和倪匡笔下那一系列科幻小说。因为那些小说和漫画,可以带我暂时离开现实里的世界。 阿满姨的先生很早就过世,我只在阿满姨家中客厅的黑白照中看过他。照片中的人看起来很斯文,和阿满姨的外貌和个性很不一样。跟一般人习于形容的寡妇状态不同, 阿满姨没有愁容满面,也不会郁郁寡欢,她是我所见过最爱开玩笑的人,还有一副非常大的嗓门,所到之处都会立刻充满她的洪亮声音。 一个女人要养活四个孩子加上年迈的婆婆,不是一件容易的事。阿满姨平常除了跟我们一起做牵亡,没有出阵的日子她也闲不下来,总是有各种临时工等着她做,包括当建筑工地泥水小工、洗水塔、刷楼梯、做果菜市场搬运工、去野台戏班跑龙套、骑机车送快递、跟车送鸭蛋……也不知道她都是在哪儿找到这么多活儿做。 除了到外头工作,阿满姨也固定会拿手工回家做,而且是全家总动员,孩子和婆婆都会一起帮忙,五六个人围坐在一起,可以组成一条分工明细的生产线。所谓家庭即工厂, 这句经常用来说明二十世纪七十年代台湾地区经济情况的标语,就是阿满姨家中的日常。 小时候,我和妹妹也经常到阿满姨家里,跟她的四个孩子一起当“同学”,学做各式各样的手工品。我们黏过陶土磁铁,装过自动笔内的小弹簧,贴过卷尺手环的外皮,也装过填充布偶会唱歌的心脏。 阿满姨看我和妹妹做得起劲,就劝我妈也去批一些回家做,反正我们两姐妹没办法去学校上学,牵亡歌又不是每天都有演出,一个月里至少有三分之一的时间闲着,母女三人一起在家做手工不但可以添点收入,我妈还可以多陪陪我们,一举两得。我妈虽然对做手工没什么兴趣,但可能是碍于人情或是真觉得阿满姨讲得也有道理,总之我妈后来也跑去领了几袋手工回来,可是只做不到三天她就放弃了。 我妈说做这个很伤眼睛,我们当时租的那个房间没有开窗户,连白天都要开灯,若要把手工零件看得仔细,就得多点一盏台灯多耗电,加上我们人少速度慢,三个人一整天做完一袋的钱搞不好还不够交电费。于是我妈二话不说就把剩下的几袋全都送回去还给中盘负责人,结束了我们家超级短暂的手工人生体验。 除了手工,阿满姨其实还帮我们家出过其他点子,比如说她看我跟妹妹因为户籍问题上不了学,就开始动脑筋想着如何让我们在没有户口簿的情况下,混进学校里读书。由于她的四个孩子都在同一家小学上学,所以阿满姨认识蛮多位老师。那时她帮我们编了一个说法,说是因为我们一家刚搬到三重不久,户口还没转过来,但孩子的学习教育不能因此中断,所以央求老师们帮忙向学校讲情,请校方通融一下,让我们两姐妹先上学,等户口迁移的手续办好之后再跟学校补足学籍资料。 没想到,学校居然答应了。我和妹妹就这样在没有户口簿及其他身份证明文件的情况下,进到阿满姨四个孩子就读的二重小学上课。如果那时我不是因为跟着妈妈演出而三天两头缺课的话,也许我跟我妹妹都还有可能读完小学, 得到一张毕业证书。 由于入学手续不完备,加上我上课的出席状况非常不稳定,总是请事假去演出,这样以奇异状态存在的学生,很难不让校方留意关注。很快地,学校开始追问我的户籍迁移进度。第一个礼拜,我说还没办好,学校没再多说什么; 第二个礼拜,我的答案还是一样,学校说赶紧去办吧,不然他们也为难;第三个礼拜,我答不出来,学校也无言;到了第四个礼拜,校方的态度已经是说我再不完成入学手续, 他们就没办法让我继续到学校上课。 我把学校老师说的话告诉我妈,隔天就没再回到学校去了。 只是有件事我到现在都还不解,就是为什么和我同时进学校重读一年级的妹妹,校方行政对她总是睁一只眼、闭一只眼,并未一直追讨她的户籍资料,让她可以读到小学毕业的前一天。也许是因为妹妹不像我必须三天两头跟着出阵头,她就和班上其他小朋友一样每天按时上下课,别说事假,从小身体就挺健壮的她连病假都没请过,于是学校就自动忽略这个出勤正常的孩子仍欠缺入学资料;又或许是因为校方的行政或班级老师动了恻隐之心,不忍我们姐妹俩都不能上学,才想办法留我妹妹在学校。 不管当时学校这样做的原因是什么,我还是觉得我们的运气挺好,至少妹妹能在学校里多待一段时间;虽然她在毕业的前一天,在家哭成个小泪人抵死不肯在隔天去学校领取毕业证书。在她小小的世界里以为只要去领了证书, 就必须继续升学读中学,那对她来说是件痛苦的事,因为她对读书实在是完全没有兴趣。 后来我妈也不强迫妹妹一定要去拿到那一纸证明。我妈作为我们家唯一一个有获得学历认证的人,她知道那张毕业证书根法代表什么,也没办法保证和改变什么。 于是我妹就在小学毕业前一天自行毕业,开开心心地跟着我和我妈妈去演出。 “穷则变,变则通。”这句话总是会让我想到阿满姨。她想方设法让一家老小生活继续下去,这似乎是我妈跟她身边女性好友共通的本事和能耐,或者说,是宿命。 阿满姨另一件让我印象深刻的,是她敢于正面阻挡我妈的坏脾气。在我记忆中,她常常在我妈发脾气要动手打我跟妹妹时,第一个挺身出来护着我们。阿满姨总是很有技巧地挡在我们姐妹面前,自然地一手搭住我妈的肩膀, 利用她高大的身材把我妈半推半顶地移动到旁边去,然后一直跟我妈说话让她冷静下来。不过有时候时间点没抓好, 我妈打过来的那一记就落在她身上,所以有时阿满姨都会说她好像我妈的第三个女儿,是跟着我和妹妹被打到大的。 阿满姨在那些年里为我们挡下的,是我妈长年受暴所压抑扭曲而成的怒气,她保护的不只是年幼的我和妹妹, 同时也护住那个情绪没有出口、不知所措的我母亲。 “友直,友谅,友多闻”,我不知道阿满姨是不是都具备,但我知道能认识这样一个“耐打”的好朋友,对我妈和我们两个小孩来说,都是一件幸运的事。 ——《那些女人》(节选) 最熟悉的陌生人 记得在我八九岁的时候,曾经在家里发现一张我妈年轻时在照相馆拍的照片,照片里的她留着一头长发,穿着长袖紧身上衣和一条喇叭裤,侧身站在木制楼梯的布景上。那是我第一次看到她做那样的打扮,看起来像是个青春女生的模样,跟我每天见到总是一头利落短发、衬衫长裤打扮的妈妈完全不同。 当时觉得自己好像不小心发现了什么不得了的秘密,慌慌张张地想着应该赶紧把照片放回原处,但又忍不住拿起照片彻头彻尾反复检视好几遍,因为照片里的妈妈实在令我太好奇了。有那么一瞬,我的确动念想把照片偷偷藏起来, 又害怕被发现会挨骂,况且我也不知道藏起来之后要干吗, 最后还是乖乖地放回原来的抽屉里。 我不确定那张照片后来哪去了,不知道是不是我妈将它送给别人(那个年代好像很流行在自己照片背后写上“勿忘影中 人”,然后赠给亲昵好友),或许只是因为在之后没多久,妈妈匆忙带我们逃离时没有带上,就这样一直遗留在那个曾经的家中某处。后来我再也没见过那张照片,但上头那个年轻女子的影像却一直存在我心底,伴随着许多猜测一起。 从小到大,我妈从来不曾主动开口对我和妹妹说过关于她自己的任何事,就算一起生活相处了三十多年,她仍然像是我最熟悉的陌生人,我对她的认识都是凭借着自己的观察,以及她偶尔和朋友交谈时透露的片段去拼凑、推测得来的。因为所有那些她不肯说的,我也不敢开口问。 记忆中小时候妈妈不在家的时间总是比在家多很多, 我也从小就发现我妈在外头的样子跟在家里仿佛判若两人。 在外头跟朋友一起的她,个性阿莎力(阿莎力是日语翻译成闽南语的意译,很干脆、豪爽的意思),爱说话,心情总是很好,时不时还要哈哈大笑几声,但只要回到家里,她就变成寡言又没有什么笑容的人。对于家里的一切,她能回应的似乎只有沉默,就连面对她两个年幼的小孩也是如此。 在她没有发脾气的时候,家中经常都是安安静静的, 静到令人心慌,但划破家中寂静的那些声响更加令人恐慌。 那通常是又喝醉酒的父亲所制造出来的,他从来不曾打烂或摔坏我们家里的东西,因为那样太大声,可能会引来只有一墙之隔的其他房客或是住在楼下的房东关注,太麻烦。他向来只对我妈出气,因为我妈不管被他怎么打都很安静,特别安静。 在我妈真正带我们逃离之前,我就一直相信她总有一天会离开。不知道那是某种预感,还是某种潜意识里的盼望。 小时候我总是经常做着这样一个重复的梦,梦中的场景是一条水泥砌成的短桥,在小桥的两旁满是阴郁的树丛, 时间应该是清晨,因为空气中总是飘散着一层薄薄的白雾。 我看见桥的中间有个正往另一端走去的女人背影,有时只有她独自一人,有时会牵着一个小孩跟她一起。虽然我从来没有见过梦中那个女人的脸,但我知道她就是我妈,而 那个有时会出现的小孩,是我的妹妹。她们要离开,不带我一起走,我一个人孤零零地被留了下来。 梦中站在这端的我,双脚像是被钉在地上一般,半步也无法移动,我从来不曾追向前去,只能一直站在原地哭喊,哀求我妈不要离去。但真正让人害怕的并不是她要走, 而是她不带我一起走。我怕被遗弃。遗弃,代表自己不被爱。 关于不被爱的想象 关于自己可能不被爱的猜想,来由不只是因为经常挨妈妈打,不只是因为妈妈不愿亲近,不只是因为感受到妈妈对妹妹的偏心,更不只是因为知道自己身上留着的血液有一半来自我妈所痛恨的那个人,最主要的原因是心里有个声音总是不断地在告诉自己:“你是不可能被爱的,因为你已经脏掉了。”是的,尽管那时还是个对性几乎一无所知的年纪,但我父亲对我所做过的事情让我感到莫名的羞耻,那种羞耻感是在写下这段文字的此刻仍难以真正完全彻底地抹去。 整个社会深植于自己心中的那些扭曲观念,就像是清不尽的余毒,隐隐地刺痛着我的神经。 我一直都知道,是那个曾经的秘密,阻隔在我和我最重要、最依赖的人之间,让我们渐行渐远,直到成为两条平行线。现实里的我就跟在梦中一样,就算再渴望能在我妈身边,都没有勇气试着朝向她走近半步。 在我妈终于带着我们离开那个家之后,我还是持续做着重复的梦,只是情节不同。在新的梦里,我总是坐在不知道开往何处的火车上,只知道自己的目的地是终点站,因为那里是我妈妈所在的地方。梦中的火车经过很多地方,有山川,有海岸,还有人们居住的平房。我看着列车窗外的景色一幕又一幕地变换,心底期待着那个越来越近的终点站。 但这个梦每次总是到这里就结束了,梦中的列车从来没有到过站,我也从没有见着我妈妈。这些梦境,就算不是心理分析师,大概也都读得懂反映的是什么。 我一直不断地在寻找我妈,以及那个自己到底是不是被爱的答案。 而我一直误以为,那个答案藏在一个我永远也到不了的地方。 有句老掉牙的台语俗谚是这样说的:“手抱孩儿,才知父母时。”才十个字不到,却如此精准贴切。 在生下女儿成为母亲之后,我的身体感受到了明显的改变,包括怎么也平坦不了的松垮肚皮,天气一变就容易酸痛的膝盖,光泽不再的肌肤、头发和指甲,大概肉眼看得见的一切都是衰退。唯独有一事是增长的,那便是对于母亲这个角色的感触与体会。 因为自己身份的转变,那个过去向来只能从“女儿”这角度去理解的世界,突然多了另一个可以观看的视角。从“母亲”的角度去看、去思考,那是我之前从来不曾有过的经验。 即便那句老掉牙的俗谚老早已经在我们跳牵亡时听过千百遍,但只有当它真正发生在自己身上的时候,我才终于明白在那样简短的句子背后所形容的万千感受。 所有的一切都来自日常。把屎把尿的日常、喂奶喂饭的日常、生病发烧出疹子的日常、翻身坐立爬行学走的日常。 不用说教,不用什么理论,就自然让人都懂了。懂得了身为母亲的有限,也懂得了身为母亲心理机制的微妙复杂。其中最深刻的,是在察觉自己遇到孩子生病受伤时,那种无法抑制的自责感。 每当见着我女儿生病受伤,心里除了难过不舍,总不由得升起一股自责。就算医生再怎么解释那只是每个孩子都至少会出一次的玫瑰疹,就算那只是因为孩子学习走路免不了磕磕碰碰得来的小伤口,都忍不住觉得自己没能保护孩子不受一点病苦伤痛,实在是个太糟糕的母亲。 那是个多么巨大的心理压力,压在天底下许多担任母亲这个角色的女人身上。 在察觉到自己身上那个不管是生物天性或是后天社会文化所设定的“母职自责程序”之后,我突然想到我妈,也突然惊觉自己从未真正想过,在过去那些年,当我在心底怨怼她没能阻止女儿被自己父亲伤害的时候,当我因此怀疑她可能并不爱我的时候,她独自承担着的感受是什么? 那恐怕是无人能想象,也无人能为她分担丝毫的愧疚感。我妈在心底所承担的那些,不会比我实际经历的苦痛少,而我,却一直没有看见。 这个初为人母的新发现,让我忍不住对母亲感到歉疚,也让我再一次为自己感到羞愧。 在片子拍摄的期间我又重新想起了那些梦。站在桥上的母亲背影,从来不曾走到那条短桥的另一端消失离去。 她总是那样地缓慢,慢到几乎像是定格在桥的中间,有如在等待着我一般。那辆载着我要去与母亲见面,却从来不曾抵达终点的火车。当我带着失望醒来,却把母亲一直困在梦中等待。 于是我一一记下了那些梦境,并且为她们写了新的脚本,然后在现实人生中去实现它。 不再等在原地,我终于鼓起勇气走向前。 花了将近二十年的时间,我拍完了一部关于我们家的电影,才终于懂得自己在寻找的答案一直都在眼前,只是自己看不见。又或是看见了,却没发现,只因为那个答案,并不是我之前所能想象的模样。 你爱我吗? 原来这个问题的答案可以不是肯定句,也不是否定句。 而是一段很长很长的感叹句。 ——《我和我自己 : 阿侦》节选 ?第67届柏林电影节泰迪熊奖最佳纪录片、第19届台北电影节台北电影奖最佳纪录片《日常对话》导演黄惠侦首部文字作品。 ?各界人士联合推荐 国际著名导演侯孝贤、知名小说家盛可以、陈雪、朱天心、知名编剧柏邦妮、知名设计师聂永真感动推荐!作家郝誉翔、李屏瑶、政治大学台文所讲座教授陈芳明、知名临床心理师洪仲清、公益人士Oange Fruit撰文推荐。 ?超越私人表达具有社会价值和意义 作者以慈悲朴素的笔调书写了那些爱的、痛的的过往,但她的表达完全超越了私人领域,那些涉及性侵、家庭暴力、原生家庭、同性恋平权的书写是社会性的,她的表达将带给那些被淹没的声音、被忽视的群体以勇气和力量。 ?超高话题度 文字毫不逊色于影像 作者的纪录片《日常对话》在国内外放映时收获了超高好评和话题度,腾讯大家、南方人物周刊等媒体撰文报道,一条视频、十点视频、豆瓣时间、KnowYourself、深焦DeepFocus、剥洋葱people、影单来了、有束光等新媒体大号撰文推荐。而黄惠侦用文字建构的成长记忆更动人心弦,那些幽微的情感在她的笔下令人动容。 ?慈悲与爱 黄惠侦的文字同她的纪录片表达一样,真诚、有力、勇敢,娓娓道来的文字背后涌动的是无尽的慈悲和对于生活的爱,她悲悯的爱着她的家人、爱着这个世界。 ?我们自己的故事 “透过被记录下的那些影像与这些文字,我希望大家看见的,是自己。 看见自己的伤口,看见自己为何跨不过去,看见自己所遭遇的那些并非全无意义,看见自己,其实还有修复自己的能力。”