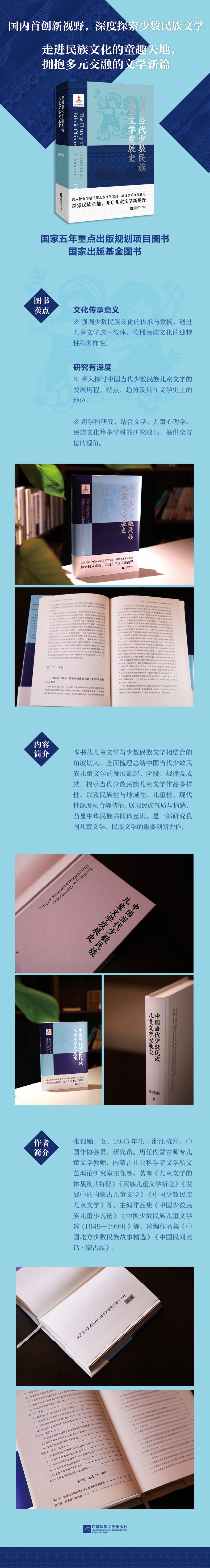

出版社: 江苏文艺

原售价: 168.00

折扣价: 168.00

折扣购买: 中国当代少数民族儿童文学发展史

ISBN: 9787559485298

张锦贻,女,1935年生于浙江杭州。中国作协会员,研究员。历任内蒙古师专儿童文学教师,内蒙古社会科学院文学所文艺理论研究室主任等。著有《儿童文学的体裁及其特征》《民族儿童文学新论》《发展中的内蒙古儿童文学》《中国少数民族儿童文学》等,主编作品集《中国少数民族儿童小说选》《中国少数民族儿童文学选(1949—1999)》等,选编作品集《中国北方少数民族故事精选》《中国民间童话·蒙古族》。

第二章 代表性作家作品 第一节小说 一、满族作家颜一烟的中篇小说《小马倌和大皮靴叔叔》及其他 颜一烟(1912—1997),女,北京人,封建官僚家庭出身,祖父、父亲都在清政府做官。她自幼聪颖,就读于北京师范大学附小、附中。但祖母重男轻女,继母心狠手辣,上初中二年级时,父母携全家到东北,将她遗弃在北京。童年时冷酷的环境、心酸的经历使她的心灵受到创伤,也使她的意志得到磨炼。在师大附中她得到石评梅老师的启蒙教育,一九二八年,描述生母和她备受封建家庭迫害的小说处女作《菊》发表在附中校刊上,又得到国文老师、革命女作家黄庐隐的肯定和赞扬。之后,她在北京、天津的报刊上陆续发表了几十篇短篇小说。其中,题目为《弟弟》的一篇,写一个名叫白林的女孩子,被家庭遗弃,饥寒交迫。一天,她在官府衙门前见一个小叫花子向官老爷乞讨,官老爷踢了小叫花子一脚后,钻进一辆小轿车;小叫花子在追讨中被撞倒,险些撞死。白林一看,那小叫花子正是她同父异母、同样遭到遗弃的七岁的弟弟,那个官老爷,正是他俩的生身父亲。白林望着那辆扬起滚滚烟尘的小轿车,把她刚刚拿到的准备换自己一个月食粮的一元钱稿费给了她弟弟。 这个作品一九三八年被译成世界语,在匈牙利一家杂志上发表。其他如《地下宝》《别》等,都写父亲的丑行。《我的童年》《初夏》两篇于一九八○年被选入《当代女作家作品选》。可见,颜一烟一开始创作就从描述儿童苦难入手,揭露封建制度的罪恶,作品中处处有着她自己童年生活的影子,有着一种反抗旧社会、期待新生活的革命的进步的色彩。不自觉中,她已经走进了儿童文学创作的队伍中。她举起文学旗帜,向腐朽反动的恶势力斗争,最早以满族儿童的小视角切入中华民族反帝反封建的大题材! 自一九三一年起,她开始接近中共地下党,从事党的外围工作,上了国民党特务的“黑名单”。她用当家庭教师的收入,自费去日本早稻田大学留学,积极参加左翼文化运动,曾任中华留日左翼文化团体联合会执委等,还创作了不少进步的作品。一九三七年回上海参加救亡运动。一九三八年到延安,九月在中国人民抗日军政大学加入中国共产党。之后创作了多部话剧剧本,又参与苏联文艺理论、高尔基作品的翻译;一九四八年创作电影文学剧本《中华女儿》,拍成电影后荣获第五届国际电影节“为自由而斗争”奖,是中华人民共和国第一部在国际上获奖的影片。一九五〇年后参与《马克思、恩格斯、列宁、斯大林论文艺》的编译。其间,又写出短影片剧本《一贯害人道》《祁建华》,秧歌剧本《农家乐》,独幕话剧《捉舌头》《万年长青》等。 一九四九年,写了以一个贫苦小女孩参加东北抗联的生活为题材的中篇小说《活路》,由东北书店出版;一九五六年由少年儿童出版社重版。这一作品,纵贯中国人民长达十四年的抗日斗争艰难岁月,横跨成人文学、儿童文学两大领域,具有悠长的历史性、充沛的情感和盎然的童趣;使描述东北抗日联军生活和斗争的革命历史题材创作受到更加广泛的关注和重视;使作家有了为儿童创作的责任担当和使命自觉。 一九五八年,颜一烟在做了更加充分的准备之后,创作了描写东北抗日联军中一个小战士成长过程的儿童中篇小说《小马倌和大皮靴叔叔》。小说的主人公是一个生长在严寒东北深山密林里的贫苦孩子———姓江的小马倌。日军侵占东北时他才八岁,父母双亡仍身负重债,他只得以身相抵,给地主养猪、牧羊、放马,长年吃不饱、穿不暖,割不完的牧草、干不完的杂活。但年年月月独自在荒山野岭调养马群———驾驭烈马奔驰着、看顾呵护马驹,朝朝暮暮早出晚归,天热了挨晒、天冷时受冻的生活磨炼,练就了他一身无所畏惧的胆量和一副无比灵敏的手脚,造就了他一种无可形容的存世智慧与一套无往不适的生活本领。他不能忍受地主的虐待,逃到没有人迹的老林子里,与一支抗联队伍相遇,被收留下来。 在革命队伍中,他逐渐去掉了捣蛋任性、散漫不羁的蛮野气,懂得了行动守纪律、做事有规矩的道理,并与这支队伍的指导员———大皮靴叔叔建立了亲密关系,成为一名正式的抗联战士。作品中,小马倌的形象真实、鲜活,通过他的生活、情感、成长、志向,生动地描绘了帝国主义侵略和国内反动统治给广大中国百姓带来的深重灾难,反映出中国人全民抗战并坚持抗战到底的奋发、热烈的民族精神,把一段反法西斯斗争的历史巧妙地浓缩在一本儿童题材的中篇小说里。这在中国当代儿童文学发展史上有着深刻的思想意义和审美价值,为革命历史题材儿童文学创作带了一个好头。 更重要的是,颜一烟的创作既充满了革命热情、昂扬激情,又善于运用适合儿童的艺术方式,使整部作品在表现小马倌悲惨、凄苦的童年时,始终透露着热切的希望和愉悦的希冀。可以看到,作家非常注重灵活传神的细节描写,使活泼泼的儿童情趣与刻板板的部队生活相统一、相辉映,使小马倌的个性自自然然地凸显出来、真真切切地饱满起来。如写小马倌与抗联队伍初次相遇———部队正在密林中行进,忽然发现树上有个毛乎乎的东西,灵巧地跳来跳去。战士们看不清那是什么动物,便急速地上树去捕捉。这个毛乎乎的东西却自己掉下树来。 这才看清是一个裹着破毛皮的小孩子。大家都同情他,把他收留下来。这足见他的胆大无比和灵健自如。如写小马倌怀着对鬼子的深仇大恨,加入了抗联队伍。可他看到有个“官儿”穿着日本鬼子的大皮靴,当兵的也都身着鬼子的大衣、手拿鬼子的枪,就心生疑虑,逃出队伍;恰巧他在林中遭遇老虎受了伤,又正是这支队伍救了他,将他送到老乡家养伤。小马倌这才明白这是一支抗日队伍。如写小马倌一身野气终难改掉,一次他独自外出打野羊,犯了纪律被关禁闭,他心里不服:“老子不干了,上别处找抗日军去!”打算再次逃走。战士们耐心地教育他、开导他;从此,他与战士们、与指导员———大皮靴叔叔亲密无间,懂事起来。 他有一次单独执行任务,竟强制自己不去偷取令他眼馋的小马枪,自觉遵守纪律,尽到责任。又一次,他遇到日军的“讨伐队”,被逼迫带路找“抗联”。他因着革命情怀和战斗经历,凭着熟悉山林和了解路径,竟将四百多名日军拖进高山雪岭里转悠了好几天,最终转进抗日联军的伏击圈,抗联打了歼灭战,获得战利品。小马倌被记了一大功,他真正感受到当一名抗联战士的光荣与使命。这个抗联队伍中的小马倌形象,铭记在各民族儿童读者的心里,成为中国当代儿童文学中一个革命儿童的典型形象。 需要专门谈及的是,作家也非常用心地塑造了抗联队伍指导员———大皮靴叔叔这一成年人的形象。他作战勇敢勇猛、待人平等平易;他是一个赤忱的革命者、一个慈祥的长者,他朴素而高尚的言行中,没有一点官气,没有一丝说教味道,真实、感人。 这部作品于一九五八年由中国少年儿童出版社出版。一九六二年,作家将其改编为七场话剧《小马倌》,由中国福利会儿童艺术剧院演出;作品被译成朝鲜文出版。一九七二年,被改编为电影剧本,由北京电影制片厂拍成影片,片名《烽火少年》。一九八〇年,在第二次全国少年儿童文艺创作评奖中获一等奖。作家颜一烟还曾写了儿童剧《小北找爷爷》,由中央戏剧学院儿童班排演,对儿童戏剧的创作、发展,起到良好作用。 二、回族作家胡奇的中篇小说《五彩路》及其他 胡奇(1918—1998),原名胡兆才,男,江苏南京人,回族贫民家庭出身。幼年时,祖父送他进清真寺受教,学过一点阿拉伯文。一九二八年上小学,四年后辍学,在小铁厂、糖果铺当学徒。其间曾在上海华漕镇监狱当杂役,接触“政治犯”,受到革命思想的启蒙。一九三八年奔赴延安,先在西北青年救国联合会剧团做宣传员。后进鲁迅艺术学院学习。一年后调往太行山敌后抗日根据地,在剧团及宣传部门工作,阅读了能搜罗到的中外文学名著,并开始写剧本。一九四一年,写了一个女工成长为革命者的剧本《闷热的晚上》,受到好评。接着,又写了边区大生产运动的剧本《纺花车与枪》《模范农家》,写了军民团结的《金戒指》《报功单》等。一九四六年解放战争开始,他在晋冀鲁豫野战军第三纵队做随军记者,第二年又在武工队任政治指导员,这时的战斗生活对他的创作影响很大,他在中华人民共和国成立后写的《小马枪》《三颗黄豆》《白凤凰》《琴声响叮咚》等多篇儿童小说都取材于此。一九四九年年初,胡奇任第二野战军三兵团文工团团长,参加渡江战役,写了不少报告文学,出版了短篇小说集《女水手》。这一年,他参加了中华全国文学艺术工作者代表大会,加入了中国作家协会。抗美援朝时他又到了朝鲜前线,写出《玉苹》《四十二箱炮弹》等短篇儿童小说。一九五三年中国戏剧家协会成立,历任两届理事。一九五四年参与我国与捷克斯洛伐克合拍纪录片《通向拉萨的幸福道路》,任第一导演。一九五六年调《解放军文艺》杂志社,一九五九年任副总编,一九六二年任总编、社长。 从二十世纪五〇年代中期开始,他的创作重点逐渐从剧本、报告文学转向儿童文学。一是因为童年的苦难生活和艰难阅读在他心中留下极深印象;二是他这时陆续创作的儿童小说有了很好的社会反响,这使他具体地感受到儿童文学创作极其重要,感悟到革命作家肩负的神圣使命;三是他的生活经历极其丰富,从旧社会底层跨进新中国的文学领域,有丰富的阅历。他先后参与抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,继而投入史无前例、艰苦卓绝的修筑康藏公路的社会主义建设之中。他既壮怀激烈,又情谊深切;既时时缅怀先烈,又常常憧憬未来。 他对生活的情太厚重了,对儿童的爱太深沉了。在我国的革命老作家中,胡奇是最执着于儿童文学创作的一个,而且是最近距离地反映现实、表现儿童;信念与信心同在,童情与童心共存。 胡奇儿童文学创作最鲜明的特色是富于激情而又情趣盎然,十分真实又文采斐然。写于一九五四年的短篇小说《小马枪》,是描写革命战争时期儿童斗争生活的作品。写一个参军的“红小鬼”王学海,心里一直羡慕佩带着枪支的同龄战士,就一心想着怎样得到一支黄托子小马枪。听别的战士说,枪,得从敌人手里夺过来。他心里很急却没有机会,就自作主张,私自上前线,结果受到处分——划地为“牢”蹲“禁闭”。不过,蹲“禁闭”只十分钟,倒是吃到了一块米糖、五颗炒栗子。在徐司令员的教育、引导下,王学海终于懂得了纪律的重要,最后如愿以偿,司令员发给他一支小马枪。作家把一个不复杂的故事写得波澜起伏,令读者忽而惊心、忽而惊喜,逗人不自禁,感人心深处。之后写出的《琴声响叮咚》,则描写红军初创时期,穷苦男孩龙柱子跟爷爷宣传红军闹革命的道理,又接过爷爷的三弦琴,弹奏着鼓舞人心、振奋斗志的《红旗开路》的曲子,参加红军,投奔革命。作家写了儿童对红军的向往,也写出广大百姓对反动统治的憎恨、对人民革命的拥护;充满了各个民族坚决革命的时代气息,洋溢着老少齐心一往无前的奋斗精神。昂扬、昂奋的情调寓于深沉、深切的格调之中,琴声响叮咚,心声叮咚响,悠悠然,昂昂然,跃跃然,欣欣然。革命虽然很艰苦,作家却将革命历史题材用柔情美妙的文字来表达,使作品以真情吸引人,以真心感动人。这是胡奇儿童文学创作所以吸引人的关键之点。 胡奇对儿童的爱,深沉热烈、宽广博大。他从朝鲜战场回来以后,写了在美军大战斗机密集和疯狂轰炸之中,朝鲜儿童舍身为中国人民志愿军抢救武器弹药的真实故事《四十二箱炮弹》,写了朝鲜小姑娘全力救助、精心护理受伤的中国人民志愿军叔叔的生动故事《玉苹》。这些作品没有正面描写烽火战场和残酷战斗,重在叙述中朝人民用鲜血凝成的友谊,抒写朝鲜新一代人热爱祖国、热爱民族,仇恨侵略的纯真感情和纯洁胸怀,抒发朝鲜少年儿童勇敢机智、奋发向上的爱国主义、国际主义精神。 这一时期,他写得最有光彩、最具特色的儿童文学作品,是描写刚刚获得解放的西藏儿童对新生活的向往、追求的中篇小说《五彩路》。该书于一九五七年由中国少年儿童出版社出版。小说写居住在偏僻遥远的雪山里、生活几乎与外界隔绝的三个同村、同龄的藏族孩子:曲拉、丹珠、桑顿。有一天,他们听到人们传说解放军叔叔要在雪山上修筑一条为藏族人打开通道、打开眼界、带来新生、带来幸福的“五彩放光的路”。他们激动、兴奋,怀着想看五彩路的好奇心、想过好日子的美妙愿望,他们三个就偷偷地离开了家乡,结伴前往远方决心探个究竟。一路上,他们艰难地走进沙地,翻越雪山,穿过树林;白天以日出日落来认定方向,夜间靠星移星闪来看清道路;说不尽的艰辛,道不完的困难。但,他们打定主意,没有动摇过,没有退缩过,一定要找到那条五彩路。三个孩子终于找到了解放军,看到了太阳照耀下、横贯在崇山峻岭中的那条熠熠闪闪、光光亮亮的宽阔的无尽头的大路。这是他们的祖祖辈辈从来没有见到过的。他们也终于知道了修筑这条路将给藏族人、给我国的建设事业带来怎样的好处;理解了这一几千年来第一次降临的幸福带给他们怎样的快乐。他们决心要把五彩路修到自己的家乡。 小说描述的是中华人民共和国成立以后中国大地上发生的翻天覆地的历史性变化和变迁,是反映现实生活的大题材。但,作家巧妙地采取藏族儿童的小视角,既写出了藏民族翻身得解放的新时代的到来,写出了我国民族平等、民族团结的新的社会形态,也写出了西藏新一代人对幸福日子的渴望、对美好理想的追求。作家的写作充满了昂昂的朝气、勃勃的活力,洋溢着悠悠的诗意、欣欣的童趣,有一种独到的稚拙美感和独特的艺术魅力——其一,一直以来,西藏给人一种神奇、神秘的感觉。作者亲身投入康藏公路建设,深入藏族人民生活,将西藏地区静谧阴暗的森林、炙烤冒油的沙地、风雪肆虐的雪山、清澈透明的湖泊,一一细细地描绘出来。将藏族群众在特殊的生活氛围中形成的虔诚的宗教信仰生生地、朗朗地刻画出来,都表现得活脱、细腻;又通过儿童口吻的真挚叙述,更觉真实、亲切。其二,这本小说中,作家写曲拉、丹珠、桑顿三个藏族孩子,他们既与其他民族孩子一样,好动好奇、爱说爱听,有理想有志气、愿向上愿助人,又各有各的性情、脾气。如曲拉坚定坚强,做事显得少年老成,一副小大人的样子;丹珠则爱说爱笑,遇事却有个心眼,胆大心细,勇敢机灵,三个小伙伴中数他能拿主意、订方略,是一个让人信得过的小男子汉;桑顿则憨厚随和,谁说得对就应和谁,别人弄不得的就赶紧去做。这样三个小伙伴,即使有一点小纠纷,过一阵就会和好如初。而就在这一点点、一阵阵的碰撞之间,自自然然、实实在在地表现了他们性格的逐渐完善和成长。可见,作家所塑造的三个藏族儿童形象,活脱脱是中国当代儿童文学中最早走出来的少数民族儿童人物典型。其三,这是一部现实主 义作品,但整部作品中处处闪耀着理想主义的光芒。书名就鲜亮地呈现了这一点。五彩路,既是现实中正在修筑的康藏公路,又是实现美好理想、通向不远未来的光明之路。三个藏族儿童的行动,以及作家对他们所闻所见、所思所愿的生动真切的描绘,更鲜明地体现了这一点。作家由此所采取的幻想与现实相融合、叙事与抒情相一致的艺术方式,使作品罩上了一层童话般的神奇光彩,思想性与艺术性有机结合、高度统一。其四,作家在创作中借鉴、汲取了藏族民间文学的精华,使作品更富地域色彩、民间色调和民族情致、儿童情韵。如小说开头写道:“在很远的地方,有一些孩子的日子过得真寂寞,因为他们居住的村庄长年累月地被雪山封锁着。他们很少接近外边的人,外边的人也很少接近他们。”这就是民间故事的叙述基调。书中还大量运用藏族谚语、俗语,如“恩情的父亲”“到嘴的羊肉定要趁热吃”等,都使作品更受各民族儿童的喜爱这部中篇小说在一九八〇年第二次全国少年儿童文艺创作评奖中获一等奖。 三、蒙古族作家岗·普日布的短篇小说《小侦察员》 岗·普日布(1928—1986),男,内蒙古察哈尔盟太仆寺右旗一个牧民家庭出身。从六岁开始,跟祖父学蒙古文和满文。之后,曾去蒙古人民共和国财经技术学校学习,一九五〇年毕业。他从小受祖父影响很深,热爱文学,喜爱读书。在蒙古国学习期间,曾参加课余文学小组,经常听蒙古作家们讲课,并学习文学理论和写作知识。一九五二年七月回国,在《内蒙古日报》社担任编辑,并开始用蒙古文创作文学作品。陆续发表了诗歌《祖国,您好!》、小说《在生活的道路上》《集体的力量》《最后一次见面》《在家里》《两个同龄人》等。二十世纪五十年代中期,中国作家协会号召各民族的作家多为儿童写作,《人民日报》为此发表社论,岗·普日布就开始写作青少年题材的小说,发表了《小侦察员》《姐弟俩》《在弯弯的商都河畔》《要去旅行的一天》《姑娘的志气》等作品。一九五五年,以《集体的力量》为书名,出版了中短篇小说集。 以解放战争为背景,描写蒙古族牧童主动为解放军提供情报、积极帮解放军消灭敌人的短篇小说《小侦察员》,是岗·普日布写得最真实、最真情的作品。一九四六年,解放军在东北战场上节节胜利、步步推进。被击溃的国民党残余部队中有一部分逃进内蒙古草原。他们勾结当地的封建王爷,妄图组织反攻。当时在这片草原上放牛的小牛倌都岱,把一切都看在眼里。他一边放牛,一边想着怎样去打听敌人的动态、动向,怎样去把准确的消息报告给解放军叔叔。都岱的父亲是草原上的革命烈士纳森,他曾跟随父亲到解放军连部去过,只是他那时比现在还要小一点,一直不知道那位解放军叔叔姓什么、叫什么。都岱现在十四岁了,他勇敢地接替了父亲的工作,成为解放军的秘密联络员和侦察员。一到晚上,他就会悄悄地到解放军驻地去,驻扎在草原上的解放军战士几乎都知道他、熟悉他,曾格排长更是喜欢他的机智和敏捷。他想尽种种计策取得敌人信任,不断地把重要情报交给解放军,多次出色地完成任务。可是,正因为他有心计、会隐蔽,竟被解放军小分队里名叫仁钦的侦察排长“我”当作“舌头”捉了去。仁钦说,他发现这个放牛娃正在向国民党军队透露“明晚有解放军要去取弹药装备”的消息,还对敌人说“该死的解放军杀了我的父亲,我要替父亲报仇”。仁钦还看见这个放牛娃从敌人手里拿过一沓子钱。于是,仁钦就有根有据地把他捉来了,还骂他是叛徒、卖国贼、骗子,把他狠狠地打翻在沙地上。这当然是误会,但都岱被仁钦好一顿打,已是受了伤。机敏的都岱并不解释,而是将计就计,还嫌受的伤不够重,又忍着疼痛将自己刺伤,然后带着重伤再为敌人送“情报”,让敌人深信不疑,以此挑起敌人内部的矛盾。可见都岱不仅聪明伶俐,还能从大局出发,将自己的安危置之度外。仁钦得知一切后悔莫及,很是内疚,都岱却一点不怪他。作家通过一个个生动的细节,写出小都岱爱民族、爱家乡、爱祖国的善良性格和高贵品质。最后,小都岱通过给敌人送“情报”,让敌人在解放军建军节前夕自动闯入解放军的包围圈。他点燃爆竹,发出信号;因草原辽阔,他怕爆竹声低,就同时飞马高喊:“敌人进入包围圈啦!快打啊……”没有想到敌人发现了他,向他开了枪。小都岱的鲜血洒在家乡的草原上,穷凶极恶的敌人终于被解放军一 举歼灭。草原上的人们永远怀念着这个勤恳可爱、憧憬未来却舍身为国的小侦察员。 在广袤的大草原上,蒙古族儿童大多担负着放养牲畜的任务,风吹日晒、驱狼赶狐,虽然自由,却十分辛苦。他们最盼望的是能够不再受王爷的盘剥和压迫,能够进学校自由自在地读书。岗·普日布从小爱学习,他体贴、洞悉周围小伙伴的心情和心思,中华人民共和国成立后,他从蒙古国回来,很多草原牧童的革命故事使他深深感动。童年生活时的深切体验,崭新环境中的深刻记忆,促使他用本民族文字为广大牧区儿童写作。他善于从蒙古族民间故事中借鉴适合儿童的艺术手法,如悬疑、误会、巧合等,使儿童投身革命的行动融合在儿童出自内心的真情实感之中,使儿童的革命行为事融合进儿童的天真本性和自然情趣。虽是革命题材,政治性很强,却没有一点政治概念的叙述和说教意味。作品语言 质朴明快、平易流畅,有浓浓的草原味儿和蒙古腔调,有一种只能意会不能言传的儿童式的幽默。 岗·普日布运用了亲历者回忆以往、动情叙述的第一人称的讲故事方式,真实而真挚、深沉而深切。作家写道:“当时,我是某机动独立营的侦察排长。”“夜黑得伸手不见五指。……幸亏我们都生长在这里,熟悉故乡的山山水水一草一木……”由此渲染出一种带点神秘、恐怖的氛围,惊险而紧张,有一种独特的艺术魅力。作家在作品的开头和结尾都以今天的儿童少年作为映衬,如开头写来访问“我”的孩子们:“穿着清一色的白衬衣……啊,真是幸福的孩子们哪!在祖国温暖的怀抱里,他们健康地成长;在浩渺的知识海洋里,他们自由地欢游;在人类文明的清澈蓝天里,他们愉快地飞翔。然而,他们怎能明白他们的父辈和兄长在旧社会所经历的黑暗、愚昧和苦难呢!”情景交融,情意深深,格外能打动人。 1.文化传承意义: ※强调少数民族文化的传承与发扬,通过儿童文学这一载体,传播民族文化的独特性和多样性。 2.研究有深度: ※深入探讨中国当代少数民族儿童文学的发展历程、特点、趋势及其在文学史上的地位。 ※跨学科研究,结合文学、儿童心理学、民族文化等多学科的研究成果,提供全方位的视角。