出版社: 江苏文艺

原售价: 68.00

折扣价: 43.60

折扣购买: 品园(新)

ISBN: 9787559470355

陈从周(1918—2000),晚年别号梓室,自称梓翁。中国著名古建筑学家、园林艺术学家,现代中国园林学开创者、奠基人。曾任同济大学教授、博导。现代中国园林艺术集大成者,被建筑大师贝聿铭誉为“一代园林宗师”。擅长文、史,其作品文笔清丽,熔中国文史哲艺和古建园林于一炉。兼工诗词、绘画,为张大千先生的入室弟子。著有作品《说园》《苏州园林》《中国名园》等。

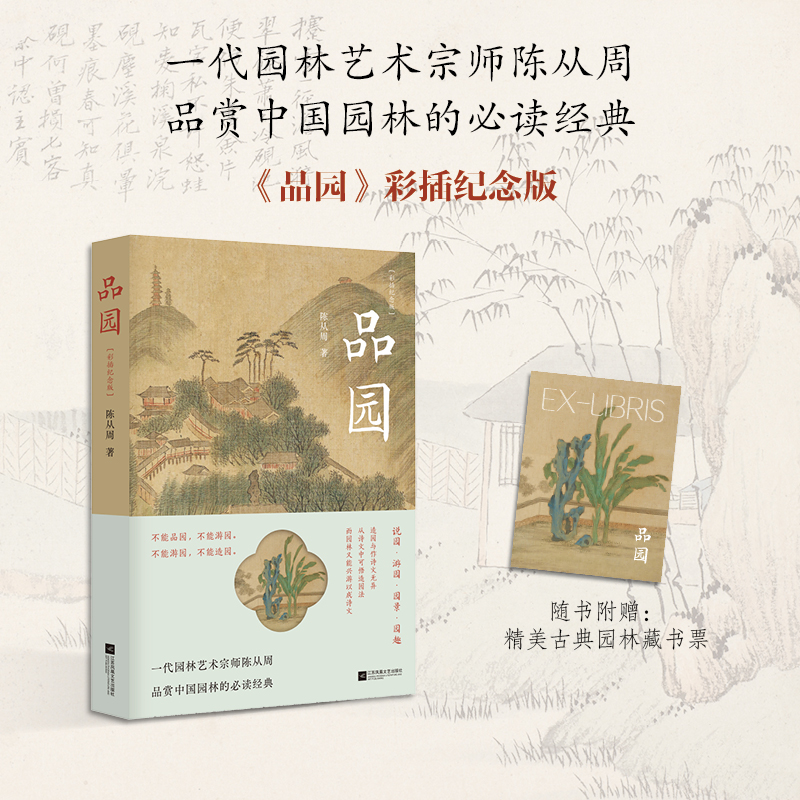

说园 我国造园具有悠久的历史,在世界园林中树立着独特风格,自来学者从各方面进行分析研究,各抒高见。如今就我在接触园林中所见闻掇拾到的,提出来谈谈,姑名“说园”。 园有静观、动观之分,这一点我们在造园之先,首要考虑。何谓静观,就是园中予游者多驻足的观赏点;动观就是要有较长的游览线。二者说来,小园应以静观为主,动观为辅。庭院专主静观。大园则以动观为主,静观为辅。前者如苏州网师园,后者则苏州拙政园差可似之。人们进入网师园宜坐宜留之建筑多,绕池一周,有槛前细数游鱼,有亭中待月迎风,而轩外花影移墙,峰峦当窗,宛然如画,静中生趣。至于拙政园径缘池转,廊引人随,与“日午画船桥下过,衣香人影太匆匆”的瘦西湖相仿佛,妙在移步换影,这是动观。立意在先,文循意出。动静之分,有关园林性质与园林面积大小。像上海正在建造的盆景园,则宜以静观为主,即为一例。 中国园林是由建筑、山水、花木等组合而成的一个综合艺术品,富有诗情画意。叠山理水要造成“虽由人作,宛自天开”的境界。山与水的关系究竟如何呢?简言之,模山范水,用局部之景而非缩小(网师园水池仿虎丘白莲池,极妙),处理原则悉符画本。山贵有脉,水贵有源,脉源贯通,全园生动。我曾经用“水随山转,山因水活”与“溪水因山成曲折,山蹊随地作低平”来说明山水之间的关系,也就是从真山真水中所得到的启示。明末清初叠山家张南垣主张用平冈小陂、陵阜陂阪,也就是要使园林山水接近自然。如果我们能初步理解这个道理,就不至于离自然太远,多少能呈现水石交融的美妙境界。 中国园林的树木栽植,不仅为了绿化,且要具有画意。窗外花树一角,即折枝尺幅;山间古树三五,幽篁一丛,乃模拟枯木竹石图。重姿态,不讲品种,和盆栽一样,能“入画”。拙政园的枫杨、网师园的古柏,都是一园之胜,左右大局,如果这些饶有画意的古木丢了,一园景色顿减。树木品种又多有特色,如苏州留园原多白皮松,怡园多松、梅,沧浪亭满种箬竹,各具风貌。可是近年来没有注意这个问题,品种搞乱了,各园个性渐少,似要引以为戒。宋人郭熙说得好:“山水以山为血脉,以草为毛发,以烟云为神采。”草尚如此,何况树木呢?我总觉得一地方的园林应该有那个地方的植物特色,并且土生土长的树木存活率大,成长得快,几年可茂然成林。它与植物园有别,是以观赏为主,而非以种多斗奇。要能做到“园以景胜,景因园异”,那真是不容易。这当然也包括花卉在内。同中求不同,不同中求同,我国园林是各具风格的。古代园林在这方面下过功夫,虽亭台楼阁,山石水池,而能做到风花雪月,光景常新。我们民族在欣赏艺术上存乎一种特性,花木重姿态,音乐重旋律,书画重笔意等,都表现了要用水磨功夫,才能达到耐看耐听,经得起细细的推敲,蕴藉有余味。在民族形式的探讨上,这些似乎对我们有所启发。 园林景物有仰观、俯观之别,在处理上亦应区别对待。楼阁掩映,山石森严,曲水湾环,都存乎此理。“小红桥外小红亭,小红亭畔、高柳万蝉声。 ”“绿杨影里,海棠亭畔,红杏梢头。”这些词句不但写出园景层次,有空间感和声感,同时高柳、杏梢,又都把人们视线引向仰观。文学家最敏感,我们造园者应向他们学习。至于“一丘藏曲折,缓步百跻攀”,则又皆留心俯视所致。因此园林建筑物的顶,假山的脚,水口,树梢,都不能草率从事,要着意安排。山际安亭,水边留矶,是能引人仰观、俯观的方法。 我国名胜也好,园林也好,为什么能这样勾引无数中外游人,百看不厌呢?风景洵美,固然是重要原因,但还有个重要因素,即其中有文化、有历史。我曾提过风景区或园林有文物古迹,可丰富其文化内容,使游人产生更多的兴会、联想,不仅仅是到此一游,吃饭喝水而已。文物与风景区园林相结合,文物赖以保存,园林借以丰富多彩,两者相辅相成,不矛盾而统一。这样才能体现出一个有古今文化的社会主义中国园林。 中国园林妙在含蓄,一山一石,耐人寻味。立峰是一种抽象雕刻品,美人峰细看才像。九狮山亦然。鸳鸯厅的前后梁架,形式不同,不说不明白,一说才恍然大悟,竟寓鸳鸯之意。奈何今天有许多好心肠的人,唯恐游者不了解,水池中装了人工大鱼,熊猫馆前站着泥塑熊猫,如做着大广告,与含蓄两字背道而驰,失去了中国园林的精神所在,真大煞风景。鱼要隐现方妙,熊猫馆以竹林引胜,渐入佳境,游者反多增趣味。过去有些园名,如寒碧山庄、梅园、网师园,都可顾名思义,园内的特色是白皮松、梅、水。尽人皆知的西湖十景,更是佳例。亭榭之额真是赏景的说明书。拙政园的荷风四面亭,人临其境,即无荷风,亦觉风在其中,发人遐思。而对联文字之隽永,书法之美妙,更令人一唱三叹,徘徊不已。镇江焦山顶的别峰庵,为郑板桥读书处,小斋三间,一庭花树,门联写着“室雅无须大;花香不在多”。游者见到,顿觉心怀舒畅,亲切地感到景物宜人,博得人人称好,游罢个个传诵。至于匾额,有砖刻、石刻,联屏有板对、竹对、板屏、大理石屏,外加石刻书条石,皆少用画面,比具体的形象来得曲折耐味。其所以不用装裱的屏联,因园林建筑多敞口,有损纸质,额对露天者用砖石,室内者用竹木,皆因地制宜而安排。住宅之厅堂斋室,悬挂装裱字画,可增加内部光线及音响效果,使居者有明朗清静之感,有与无,情况大不相同。当时宣纸规格、装裱大小皆有一定,乃根据建筑尺度而定。 园林中曲与直是相对的,要曲中寓直,灵活应用,曲直自如。画家讲画树,要无一笔不曲,斯理至当。曲桥、曲径、曲廊,本来在交通意义上,是由一点到另一点而设置的。园林中两侧都有风景,随直曲折一下,使行者左右顾盼有景,信步其间使距程延长,趣味加深。由此可见,曲本直生,重在曲折有度。有些曲桥,定要九曲,既不临水面(园林桥一般要低于两岸,有凌波之意),生硬屈曲,行桥宛若受刑,其因在于不明此理(上海豫园前九曲桥即坏例)。 造园在选地后,就要因地制宜,突出重点,作为此园之特征,表达出预想的境界。北京圆明园,我说它是“因水成景,借景西山”,园内景物皆因水而筑,招西山入园,终成“万园之园”。无锡寄畅园为山麓园,景物皆面山而构,纳园外山景于园内。网师园以水为中心,殿春簃一院虽无水,西南角凿冷泉,贯通全园水脉,有此一眼,绝处逢生,终不脱题。新建东部,设计上既背固有设计原则,且复无水,遂成僵局,是事先对全园未作周密的分析,不假思索而造成的。 园之佳者如诗之绝句,词之小令,皆以少胜多,有不尽之意,寥寥几句,弦外之音犹绕梁间(大园总有不周之处,正如长歌慢调,难以一气呵成)。我说园外有园,景外有景,即包括在此意之内。园外有景妙在“借”,景外有景在于“时”,花影、树影、云影、水影,风声、水声、鸟语、花香,无形之景,有形之景,交响成曲。所谓诗情画意盎然而生,与此有密切关系 ...... 借经典之作《品园》,重新认识陈从周的人格魅力与精神风骨: 陈从周与梁思成并称北梁南陈,日本人称他“中国园林第一人”,美国人称他“现代中国园林之父”。许多中国古典园林,都是由他护救下来的。没有他,江南美景会毁掉一半。通过阅读本书,去感受他的那一份“爱园如命”。 熔哲、文、美术于一炉,集说园、游园、园景、园趣于一书: 本书的文字氛围和园林的适配度奇高,文章如晚明小品,清丽有深味;又如诗词,文中皆诗情画意。详谈、趣谈园林的立意、构景、山水关系、树木栽植、建筑物营造等技法,及其背后深厚的中国文化传统,见解精辟、独到。 一本书收尽、看尽、品尽中国所有极具代表性的古典名园: 苏州的拙政园、网师园、留园、环秀山庄、沧浪亭、怡园与耦园、同里退思园、扬州的何园、片石山房,如皋的水绘园,上海的豫园、龙华塔,嘉兴的南北湖,杭州的西湖郭庄,宣城敬亭山的广教寺双塔,等等,全都在这本书里了。 园林不止园林,东方文化,都与园林息息相关,密不可分: 这本书告诉你,原来中国的园林艺术,是建筑、文学、书画、戏剧等艺术的综合体。无论是观赏园林,还是修建园林,只有了解园林艺术本身的丰富性,才能得其真趣,体会园林之妙。 园林文化是一种生活态度,连接着现代人热爱生活的古人心境: 读《品园》,跟陈从周游走于历史遗迹、水乡、古镇、园林、寺庙之中。园林蕴含着中国人的传统美学生活方式,我们如此喜爱一个业已逝去的世界,流连于昔日胜景的废墟之上,或 许也是在寻找某种中国式的诗意栖居与意趣共鸣吧。 全书图文相映,古今园林景图、陈从周书画作品独家曝光: 图文资料翔实丰富,是目前我国颇全而精的一部园林文化精选集。书里收入百余幅珍贵园林考察图片、珍稀彩插《寄畅园五十景》及陈从周本人书画作品,与文字紧密相配,纸上游园,带你沉浸式深度体验。