出版社: 北京燕山

原售价: 109.00

折扣价: 69.40

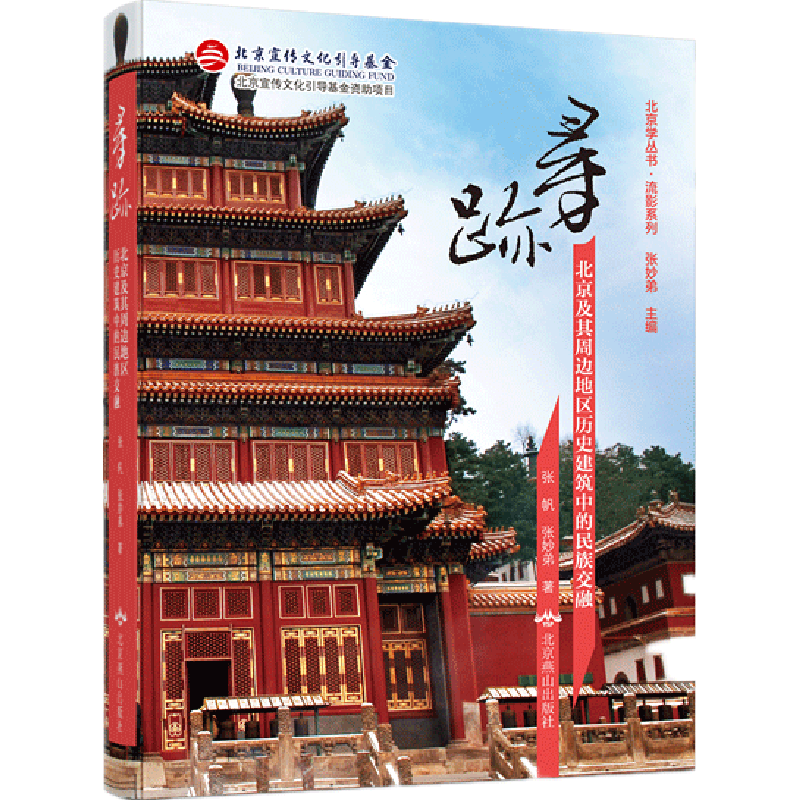

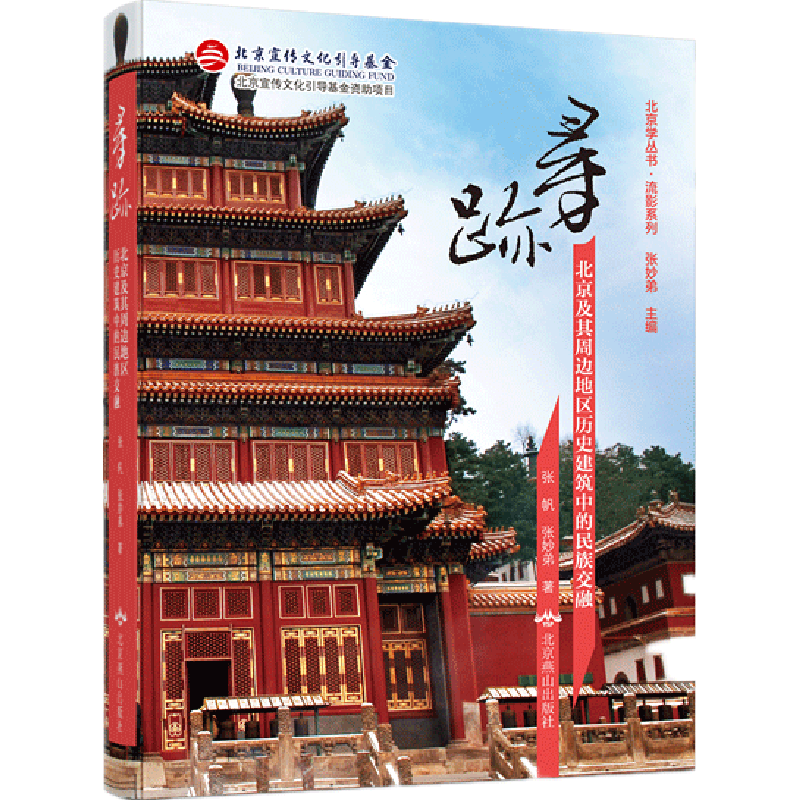

折扣购买: 寻迹(北京及其周边地区历史建筑中的民族交融)/流影系列/北京学丛书

ISBN: 9787540243104

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"张帆简介:1974年生于北京。毕业于北京理工大学设计与艺术学院,博士学位。北京理工大学教授、博士生导师、信部国家工业遗产评审专家、北京技术经济和管理现代化研究会秘书长。主要研究领域为设计美学、遗产传承与创新设计。 张妙弟简介:1944年生于上海。毕业于北京大学地理学系,硕士学位。北京联合大学教授、北京市北京学研究基地首席专家、北京市文史研究馆馆员、享受政府特殊津贴。主要研究领域为自然地理学、人文地理学、北京文化与北京学。\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"明朝初年,面对蒙古高原的蒙古各部族的势力,朱元璋曾派徐达率 兵出雁门关北征,结果遭遇失败。于是朱元璋制定了“来则御之,去则勿 追”的军事策略,派出大量士兵常年驻守在北疆一线。明成祖朱棣之后, 在北方边境上做两件事:一是军事力量充边,继续加强边境屯军;二是不 断更新加固北方边防线上的长城。这就是今人所说的明长城。其中屯军措 施逐渐发生了一个变化,即由开始时大量士兵常年驻防转变为“有警则入 堡,无则耕种,且种且守”,以农耕为主、守备为次的状态,也就是后人 所说的“就地军转民”了。随着重大军事冲突的减少,原有军堡军事功能 减弱,数量减少,移民涌入,所谓的民堡则大量出现。移民的大量到来, 带动了当地农业的兴起,同时也助力解决了驻守官兵的供给难题。实际上 在历史的进程中,蔚县古堡中的军堡、民堡,不再具有绝对严格的区分。 在典型的军堡逐渐减少的情况下,大量的民堡建设却依然会有出自军堡功 能考虑的举措,比如,选址于靠近“冲沟”;互相靠近形成互为犄角的城 堡群;具有高厚的堡墙、坚固的堡门;除个别例外,每个堡子普遍不设北 堡门等。随形势的变化,军堡、民堡之间还会发生角色转换。 蔚县军堡之产生,与太行八陉之一的飞狐峪密切相关。顾祖禹《读 史方舆纪要》有语:“山川险固,关隘深严,控燕晋之要冲,为边陲之屏 蔽。飞狐形胜,实甲地下。”飞狐峪内外纵贯蔚县南北的交通要道,北可 达外长城,南连内长城倒马、紫荆两关可通中原。《蔚州志》中有“扼飞 狐之隘口,而饷道无虞;通顺圣之辅车,而掎角可恃”的记载,战略地位 十分重要。与之相辅相成的还有东西向横贯蔚县可直通北京与大同的云燕 古道。蔚县的军堡就沿这两条古道分布。前者沿线如黑石岭堡、西大坪 堡、小枣堡、北水泉堡;后者沿线如桃花堡、羊圈堡、北官堡等。\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"