出版社: 作家

原售价: 36.00

折扣价: 25.52

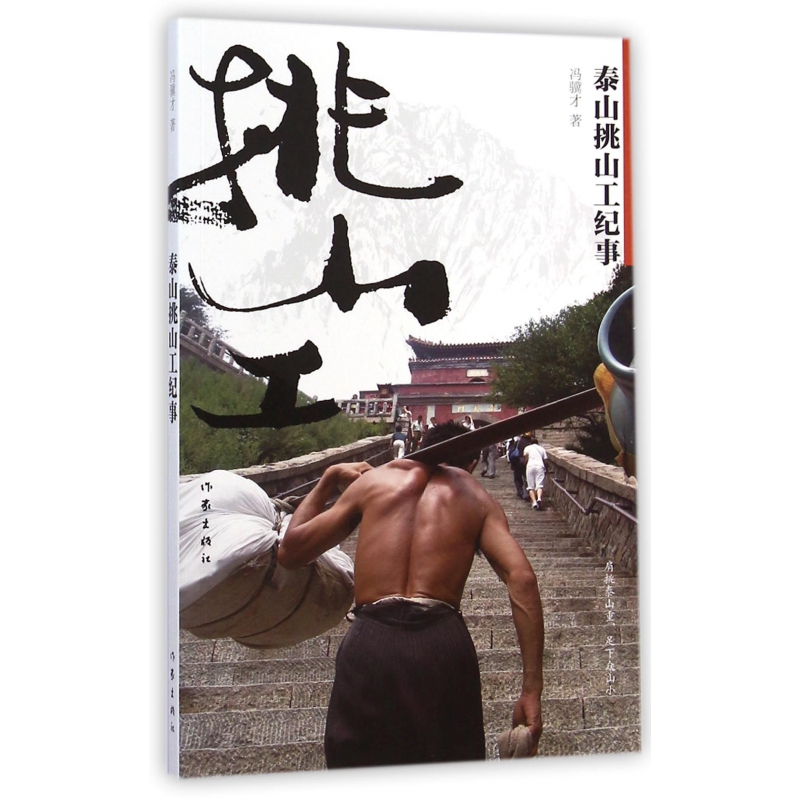

折扣购买: 泰山挑山工纪事

ISBN: 9787506375788

冯骥才,浙江宁波人,1942年生于天津。初为画家。文革后为崛起的“伤痕文学运动”代表作家。八五年后以“文化反思小说”对文坛产生深远影响。作品题材广泛,形式多样,已出版各种作品集近百种,在海外出版各种译本四十种。近十多年来,冯骥才投身于城市历史文化保护和民间文化抢救。现任中国文学艺术界联合会副主席,中国民间文艺家协会主席,天津大学冯骥才文学艺术研究院院长,博士生导师,国家非物质文化遗产保护专家委员会主任。

初登泰山的情景如今已经化作一团烟雾, 因为中间相隔了四十余载,然而一些记忆碎 片却像一幅幅画在岁久年深的烟雾里忽隐忽 现。 那年我二十二岁,正处在一种向往着挺 身弄险的年龄。一天,在老画家溥佐先生家 里学画,溥先生忽对我们几位师兄弟说:“跟 我去泰山写生吗?”先生胖胖的脸充满兴致。 那年代难有机会登山,我和几位师兄弟更没 去过泰山——这样的天下名山,便立刻呼应 同往。行前的几天兴奋得夜里闭不上眼,还 跑到文具店买了一个绿帆布面的大画夹,背 在背上,把自己武装成一个“艺术青年”。 泰山对我有种天生的魅力,这可能来自 姥姥那里。姥姥家在济宁,外祖父在京做武 官,解甲后还乡,泰山是常去游玩的地方。 姥姥好读书,常对我讲到泰山的景物和传说。 那时家中还有几张挺大的“蛋白”照片,上 面是1922年外祖父与康有为结伴游泰山的情 景。照片里母亲那年五岁,还是一个梳着一 双抓鬏的活泼好看的小姑娘。背景的山水已 叫我领略到五岳之宗的博大与尊贵。 记得那次在泰安下了车,隔着一大片山野就是泰 山。远看就像 谁用巨笔蘸着绿色、蓝色、混着墨色在眼前天幕上涂 出一片屏障似 的崇山峻岭。待走进山里,层层叠叠,幽复深邃,蜿 蜒的石径把我 带进各种优美的景色里。那时没有相机,我掏出小本 子东画西画, 不知不觉就与溥先生和几个师兄弟都跑散了。 那次。我们好像坐着夜车由天津来到泰安的,火 车很慢,中间 经过许多小站。德州站的记忆很深,车到站一停,没 见月台上的小 贩,就见一只只焦黄、油亮、喷着香味的烧鸡给一张 张纸托进车窗。 当然,我们没有钱买烧鸡吃,我口袋里仅有的三十块 钱有一半还是 向妻子(那时是女朋友)借的呢;我只能在山脚下买些 煮鸡蛋和大 饼塞进背包,带到山上吃。我还记得坐在经石峪刻满 经文的石头上, 一边吃大饼卷鸡蛋,一边趴下来喝着冰凉的溪水,一 边看着那些刻 在石头上巨大而神奇的字。还记得一脚踩空,掉到一 个很大的草木 丛生的石头缝里,半天才爬出来。我想当时的样子一 定很狼狈。 在这陌生的山上走着走着,就走入姥姥讲过的泰 山故事里。比 方斗母宫,它真像姥姥讲的是座尼姑庵。里里外外收 拾得幽雅洁静, 松影竹影处处可见,坐在回廊上可以听见隐藏在深谷 里层层绿树下 边的泉响。还有一种刚刚砍伐的碧绿的竹杖修长挺直 ,十分可爱。 姥姥多次提到斗母宫的青竹杖,可惜姥姥已不在世, 不然我一定会 带给她一根。 再有便是回马岭。姥姥当年对我说:“登泰山到 回马岭,山势变 得陡峭,骑马上不去,所以叫回马岭。你外祖父属马 ,当年到这里 不肯再登,没过两年人就没了。你也属马,将来要是 到回马岭一定 要上去。”于是那次穿过回马岭的石头牌坊时,是一 口气跑上去的。 我一路上最重要的事当然是写生。我在山里写生 时,完全不知 上边的山还有多高路有多长,到了中天门,见溥佐先 生已经到达, 坐在道边一家店前边喝茶歇憩边等候我们,待人会齐 一同登朝阳洞, 上十八盘。那个时代,没有旅游,上山多是求神拜佛 的香客;种种 风物传说都是从山民嘴里说出来的,也都是山民深信 不疑的。我在 小店里买到一本乾隆年间刊印的线装小书《泰山道里 记》,版味十 足,软软厚厚的一卷拿在手里很舒服,低头看看书中 记载的古时的 泰山风物,抬头瞧瞧眼前的景物,对照古今,颇有情 味。那时没有 真正的旅游业,这是唯一的一本堪作导游的小书了。 我也不知道山 上小店里怎么会有这么古老的书卖。比起当今已陷入 旅游市场里被 疯狂“发掘”和“弘扬”的泰山,那时才是真正的原 生态。这一次 种种感受与见闻都被我记录在后来所写文童《十八盘 图题记》《泰山 题刻记》《挑山工》和《傲徕峰的启示》中了。P6-8