出版社: 天天

原售价: 40.00

折扣价: 24.00

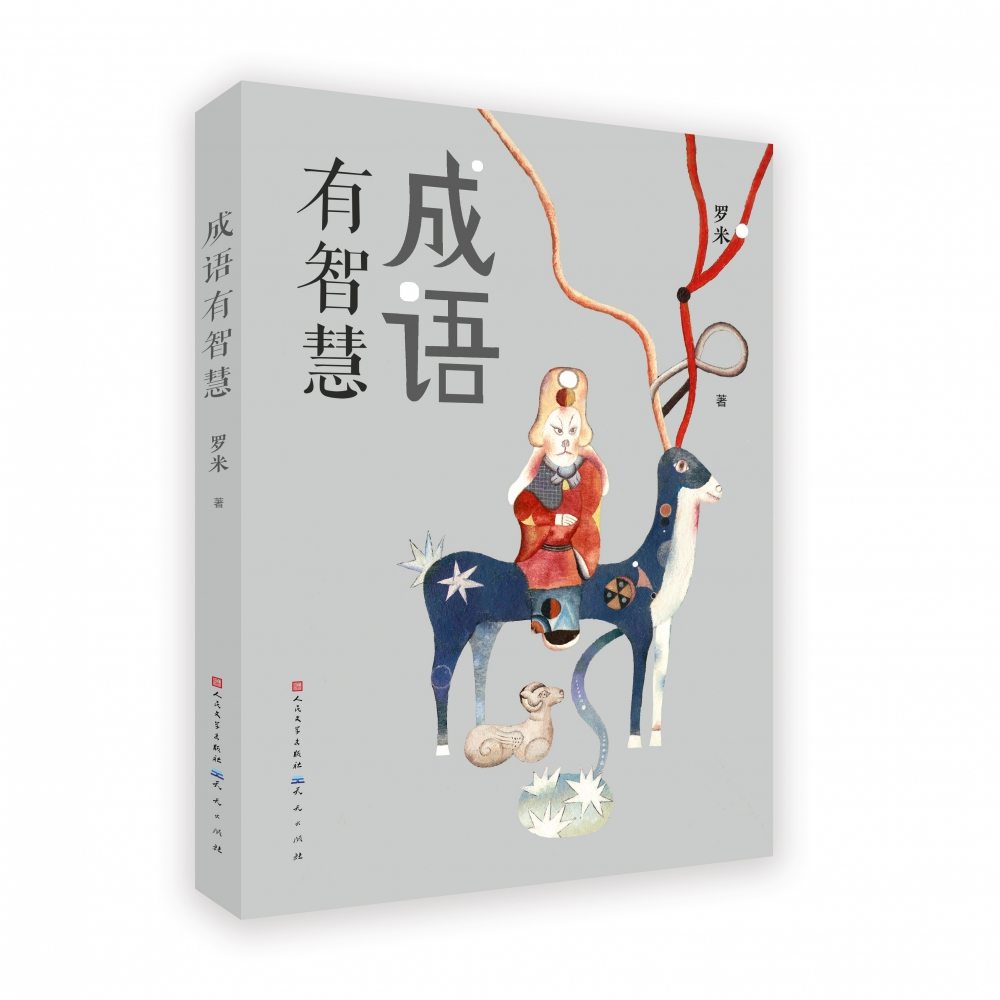

折扣购买: 成语有智慧 / 成语故事系列

ISBN: 9787501617395

罗米,北京大学艺术学博士。新华社《瞭望东方周刊》“文化栏目”文博类长期特约作者,“北京大学国子监大讲堂”讲师,“全国中小学教师资格考试”艺术鉴赏培训课程讲师。多次作为嘉宾参加中国国际广播电台“边走边看”栏目直播,介绍国内外博物馆与艺术品。 出版作品有“写给孩子的艺术笔记?博物馆之旅”(全八册)。另有译著《艺术是教不出来的》、《西方艺术通史》、《卢西恩?弗洛伊德》等。

拔苗助长 【成语释义】 把苗拔起来,帮助苗快 点成长。比喻违反事物发 展的客观规律,急于求成 ,只能事与愿违。出自战 国《孟子?公孙丑上》。 【成语典故】 宋国有个农夫,总是希 望他田里的禾苗长得更高 ,长得更快,想了很多办 法都没有用。有一天,他 非常高兴地一拍脑袋,觉 得自己想到了一个绝妙的 主意,于是跑到田里忙了 一整天,把禾苗一棵一棵 地向上拔了一截,禾苗看 上去一下子就高了很多, 他高兴得不得了。 晚上回到家,农夫虽然 累得够呛,却十分得意地 对家里人说:“我今天可干 了一件了不起的大事情, 我让咱们家的禾苗长高了 一大截呢!你们天亮了去 看看就知道了!” 第二天,他的儿子跑到 田里一看,禾苗全都枯萎 了。这是战国时期的大思 想家孟子给一个名叫公孙 丑的弟子讲的一个寓言, 他本来是告诉自己的学生 要修养内心的浩然之气, 如果不修养就像不给禾苗 锄草的懒农夫,而且还应 该靠自己坚定的意志长期 坚持,长期在逆境中磨炼 ,而不是一味逞能,急于 求成,像这个傻农夫。 【文化内涵】 我国自古以来就是一个 农业大国,远古时期的先 民很早就认识到自然规律 是不以人的意志为转移的 ,所以人们尊重自然规律 ,又善于总结规律、利用 规律进行农业生产。 我们的农历就是古人总 结自然规律的最高成就之 一。农历是古人通过观察 月亮的圆缺,又根据太阳 的位置总结出来的一套高 度科学化的历法。它把一 年分为二十四个节气,用 来反映季节、气候等变化 ,农民也因此根据不同节 气的特点进行相应的农事 活动。我们的农历创立于 夏代,又经过历代的逐渐 完善,一直沿用到现在, 已经有三千多年的历史。 我们现在重要的传统节日 ,如春节、端午、中秋、 重阳等,都是农历节日。 此外,蚕桑、茶叶和水 稻的种植技术、轮作技术 、嫁接技术、选种繁育等 ,都是古人的创举。古代 的水利灌溉技术也高度发 达,如修建于战国时期的 都江堰正是成都平原成为“ 天府之国”的关键,迄今仍 然发挥着重要的作用。 南北朝时期贾思勰的《 齐民要术》、元代王祯的 《农书》、明代徐光启的 《农政全书》等著作,都 是古代农业科技的重要总 结。 由于农业是中国古代社 会的立国之本,所以历代 统治者都极为重视。从西 周时期开始,天子就会率 领诸侯亲自耕田,后来历 代皇帝都要在春分时节进 行这种仪式。他们是要用 自己的行动做表率,勉励 天下百姓积极从事农业生 产。 自古以来,农民的劳作 就异常辛苦,加上农业受 自然条件的影响特别大, 真正风调雨顺的好年景并 不多。在古代,农民还要 承担沉重的赋税和层层盘 剥,生活极其艰辛,所以 我们才会看到历代都有描 绘农民劳动辛苦、生活困 苦的诗歌。 唐代李绅的两首《悯农 》最为脍炙人口:春种一 粒粟,秋收万颗子。四海 无闲田,农夫犹饿死。 锄禾日当午,汗滴禾下 土。谁知盘中餐,粒粒皆 辛苦。 P1-4 通过这本书,孩子们能够了解到以下内容—— *基础知识——成语解释及出处; *知识核心——讲述成语相关的典故、历史故事、神话传说; *知识拓展——与成语核心内容相关的中国传统文化背景知识; *知识超链接——走进博物馆,看看与成语相关的历史文物,加深对成语本身和传统文化的理解。