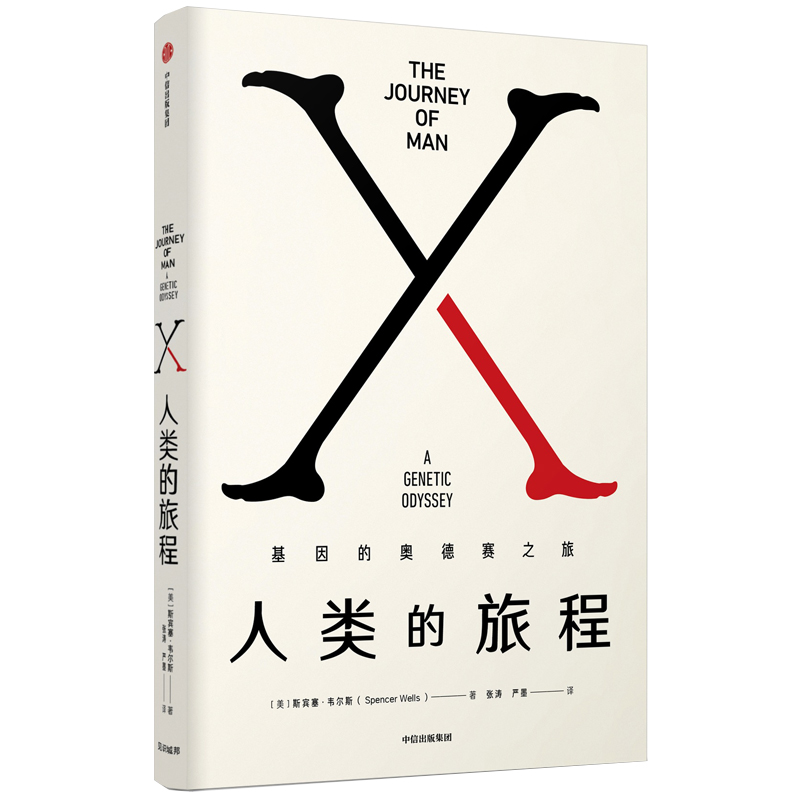

出版社: 中信

原售价: 58.00

折扣价: 37.70

折扣购买: 人类的旅程(基因的奥德赛之旅)(精)

ISBN: 9787521706642

斯宾塞?韦尔斯(Spencer Wells),1969年生于美国得克萨斯州,哈佛大学博士,斯坦福大学博士后。世界基因组工程负责人,遗传学家、作家、得克萨斯大学奥斯汀分校兼任教授,发表过30多部科学著作,同时又是美国国家地理频道“人——基因码之旅”魅力四射的节目主持人。他将遗传学专业知识和自己对历史的热爱结合起来,为我们解开人类前史之谜。代表作品有:《人类的旅程:基因的奥德赛之旅》《潘多拉的种子:人类文明进步的代价》等。

前 言 我们中的大多数人都能叫出自己祖父母的名字,相当一部分人能叫出自己曾祖父母的名字,少部分的人能够叫出自己曾曾祖父母的名字。在这之后,我们就进入了一个名为历史,既黑暗又神秘的领域,只能依靠耳语般的指引踯躅前行。那些先人是谁?他们住在哪里?他们过着怎样的生活? 在这本书里,我将告诉你:这些问题的答案就埋藏在我们的遗传代码中,正是这些代码使我们成为独一无二的物种 —人类,也使我们成为各不相同的个体。我们那隐藏在由四个简单的字符组成的螺旋中的 DNA(脱氧核糖核酸),是一份历史文献,从生命起源,到第一个自我复制的分子和我们阿米巴样的祖先,再到今日。今天的我们正是这 10多亿年进化变异的最终结果。基因记录着那些揭示我们生命传承历史的环节和拐点。 然而,传达这些信息的并非代码本身,而是我们在比较来自两个或两个以上个体的 DNA时所发现的差异。这些差异是基因的历史语言,正如你不会把“水栖 ”这一子类纳入鱼类的分类体系中一样,因为所有的鱼都生活在水中。同样,我们遗传代码的相同部分对于我们的历史没有任何意义。生命传承的故事正在于那些差异,这才是我们要研究的。 与其说本书与人类的起源相关,毋宁说它与我们作为一个物种所经历的旅程相关:从非洲的出生地到地球的每一个偏远角落,从现代人类的最早形态到今天—乃至更久远的未来。贯穿始末的论点是遗传学为我们提供了一张人类的漫游地图,并给予我们大致的日期。然而,我们需要将这些数据与考古学、气候学的证据和记录整合,让地图更加完整。当然,每一次旅程都注定会有一个开端,这次也不例外。本书从理解人类多样性的意义的科学研究出发,而这就需要我们回到人类的起源之地。书中使用的追踪人类全球旅程的方法和用来推断我们非洲起源的方法如出一辙。由于关注的是这趟旅程本身,所以我们并不会涉及太多原始人类的生活细节。 这本书最初是作为同名纪录片项目的一个组成部分酝酿而成的。独立成篇后,它便作为一个独一无二的载体,提供了远比纪录片所能呈现的更多更丰富的科学细节。从另一个角度说,纪录片能够呈现一种几近现场的直观体验,传达只有通过影像才能让人充分感受到的与这段旅程相关的狂喜与冒险。我希望本书的读者也能享受这段旅程。 通常而言,我们很难同时兼顾好纪录片和书本本身,但是,这种做法也有一些显而易见的优势:于我而言,有机会重走一趟我个人的“人类之旅 ”,有机会与来自世界各地的相遇—看看他们怎么生活,和他们讨论这些科学探索的最新成果,是一种深刻而美妙的体验。 我希望这种感觉能跃然纸上。 本书原标题(本书原标题为 The Journey of Man,直译为“男人的旅程”)的选择自有其原因,但非男权思想。我们所追踪的旅程主要是由男性完成的,正是从亚当那里通过父系血缘传承下来的 Y染色体,成为我们破译这段旅程的最锋利、最好用的工具。与我们的遗传代码的其他部分相比,Y染色体更有助于我们将这些石头、骨头和语言整合为一体,最终给我们提供遗传学的答案。当然,为了延续后代,这些早期人类群体中必不可少地会有女性存在;虽然我们在这段旅程的回溯过程中有可能会遗漏一些与女性相关的特殊细节,但与我们只有通过父系血缘的追溯才能得到的结论相比,这种遗漏是值得的。 接下来登场的是一部根据事件时间顺序组织起来的科学侦探故事。让我们先从一个带有迷惑性的简单问题开始:我们怎么来断定人类“种族”这个概念是否具有正当性?我们所有人事实上都归属于同一种系,还是说在人类群体内部存在着彼此不相干的不同支系?毕竟,我们看上去是如此千差万别。最早给出答案的,是我在哈佛大学的博士生导师理查德·莱文廷(Richard Lewontin),他给我们提供了有关这段旅程的线索,但并未揭示关键细节。 第二个主要问题涉及我们的地理分布。我们是如何占领世界的每一个角落的? DNA标记能为我们提供细节。这种研究方法是近半个多世纪发展起来的,深受卢卡·卡瓦利—斯福尔扎(Luca Cavalli-Sforza)的影响。我有幸在 20世纪 90年代成为斯坦福大学的博士后并与他共事。作为一个对历史充满激情同时兼具数学天赋的遗传学家,卢卡具有非凡的洞察力。他将历史研究的方法与计量方法结合起来,为我们提供了一种时光机器,这种机器使我们能够依凭生活在今天的人重现有关过去的种种故事。没有他的卓越贡献,本书不可能完成。站在他的肩上远望,令我们保持谦逊之心。 通常,在考古挖掘中,最为扣人心弦的事情之一,就是你身处其中,亲眼看到,并亲手握住那些被生活在几百年前甚至几千年前的人类触摸过的器物时产生的意识。这意识是如此之强烈,以至于有一种似曾相识的感觉涌上心头,仿佛瞬间被带回了当时的场景。记得还是孩子的时候,我看过在美国巡回举办的图坦卡蒙展览,当时的我完全被现代技术和远古题材的结合震惊。看上去,这些展品尽管有着让人难以置信的外国情调,但好像是在一周前刚刚被一个技术娴熟的手工艺人打造出来的。事实上,这些事物非同寻常,有着将近 4 000年的历史。这激发了我对于过往的好奇,这种好奇自此从未衰减。 遗传学,至少是它关于人类起源与迁徙的部分,尽管讲述的故事迷人,但不像考古学那么引人注目。今人的照片反映了今天人们实际的生活方式,而我们对遗传历史的了解是从生活在现在的人的血液中推断出来的,正是他们鲜活的基因给予了我们线索。我们每个人都随身携带着自己内在的个人史册,我们只需要学习如何去阅读它。 澳大利亚原住民通过音乐故事来维持他们与祖先和故乡的联系,这种带音乐的故事被布鲁斯·查特文(Bruce Chatwin)和其他人称为“歌之版图 ”。这些版图反映了他们的祖先的实际旅程:在“时间之外 ”(Dream time,人类学用以研究澳大利亚原住民的术语,代指“时间之外”“时时刻刻 ”,澳大利亚原住民的先祖就生活于其中)—集体记忆形成以前的久远过去。从某种意义上说,这恰恰是我们的 DNA研究项目试图达成的目标:为生活在今天的每个人恢复一幅全球性的歌之版图,描述他们是如何到达他们现在的位置的,他们的旅程是怎样的。普通的西方人比世界上其他地区的人更多地遗失了传统的歌之版图,所以西方科学发展出了重新发现这些版图的方法也许恰逢其时。当然,我们的研究并非在真空中进行,科学有时候也会对文化信仰产生粗暴的影响。我希望这本书能够推动这个领域向其本真方向迈进一小步,成为那些散布在世界各地,但对我们共同的历史感兴趣的人通力合作的成果。 那么,让我们把这篇前言作为概述,正式开启我们的基因发掘。过去正等待着我们…… 第一章 形形色色的猿类 神就照着自己的形象造人,乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们,又对他们说:“要生养众多,遍满地面……” —《圣经·创世记》 1:27—8 创世神话居于所有宗教信仰的核心位置。绝大多数的神话试图回答孩子们的问题:“我们究竟来自何方?” —然后以一种简洁的方式来解释我们的存在以及我们在这个世界的位置。尽管这些创世神话试图解释我们是怎样起源的,但是对我们从遍布世界的人群那里观察到的种种文化的、外形的、肤色的差别,这些创世神话却没法解释清楚其由来。为什么我们彼此看起来是如此不同?我们是怎样散布并定居在如此辽阔的地方? 希罗多德,这位公元前 5世纪的希腊历史学家,给后人提供了远比对希波战争的历史记载更为丰富的内容,其中就包含有对人类多样性的最早的描述,当然,是从他所处的古典时代的特殊角度出发的。从他的历史记载里,我们知道了肤色黝黑神秘的利比亚人,生活在俄罗斯北部的野蛮食人族昂多罗帕哥伊人( Androphagi),还有一群看上去接近土耳其人和蒙古人的人。希罗多德还提到格里芬在亚洲的崇山峻岭中守护着珍贵宝藏的传说,将我们引向北印度那些充满异国情调的部落,那里的部落民们从蚂蚁的巢穴里面一点点收集黄金。这部西方文学史上首部有关人类文化的论著,尽管存在一些显而易见的错误,但瑕不掩瑜,不失为一本杰作,它提供了那个时代关于人类已知世界的珍贵信息。 如果我们假定有一个天真的家伙,俨然当代的希罗多德,沿着赤道环地球飞行一圈,途中领略的人类群体和地区的多样性会相当令他震撼。片刻想象后,我们来到大西洋上空的笛卡尔坐标系正中,这里经度为 0度,纬度为 0度,距离非洲西部正中的加蓬共和国首都利伯维尔 1 000千米左右。假设飞机从这里出发向东飞行,而我们能用科幻小说里常用的小伎俩,从天空这一高点扫描地面,我们将得到有关人类多样性的一些小小样本。 最开始迎上我们的是非洲人,精确地说,是说着班图语(Bantu language)的中部非洲人,他们有着漆黑的皮肤,主要居住在从森林中开辟出的小村落里。再往东走,视线所及仍然是黑色皮肤,但是这些人看起来多少有些不一样。他们是生活在东部非洲的尼罗河人,高而瘦削—差不多在地球最高人群之列。他们生活在林木稀少的热带大草原上,生计几乎完全依赖于牲口。散布在这两个族群之间的是操另外一种语言的哈特扎人(Hadza),这种语言不同于班图语和尼罗河语,差异程度接近后两者之间的差异程度,尽管这些群体生活的地域相当接近。 继续往东,迎面而来的是一大片漫无边际的水面,我们需要经过一段漫长的跋涉才能到达被称为马尔代夫的群岛。生活在这里的人,和我们在非洲看到的那些人截然不同,操另外一种语言。马尔代夫群岛人的皮肤是黑色的,同那些生活在非洲的人一样,但是,他们面部的细节相当不同,这完全可以从鼻子的形状、头发的类型和其他更多的细节看出。他们无疑和非洲人有关,但是又明显不同于那些非洲人。 让我们继续我们的旅行,横掠过同样巨大的水体,一座大型岛屿在我们的面前巍然而立。这里是苏门答腊岛。在这里我们会迎上明显是另一种风格的人,他们看起来比非洲人和马尔代夫群岛人的体型要小一些,有着别样的面部特征:非常顺直的头发,更浅的肤色和眼睛上有厚厚一层眼睑。再往东去,跨过无数不知名的岛屿,我们会再度遇到有着黝黑肤色的人,他们是美拉尼西亚人。在很多其他方面他们都与非洲人不同。也许他们的黑色皮肤仅仅是在这个地区独立进化出来的特征?抑或是这暗示着该地和非洲有某种密切的关联? 再往东我们会遇到波利尼西亚人,他们生活在散布于数千平方海里辽阔海面的小型珊瑚礁岛屿上。这些人看上去与我们之前遇到的苏门答腊岛人多少有些相似,但是,情形依然如故,他们又有所不同。最大的疑惑是,他们为什么生活在如此遥远的地方?他们又是怎么到达这里的? 我们的旅行还在继续,接下来我们抵达了南美洲西部的厄瓜多尔海岸。在厄瓜多尔首都基多,我们发现了人种的奇特混杂。看上去这儿似乎有两个主要的族群:一部分人在很多方面和马尔代夫群岛人类似,但是他们的肤色更浅;另一部分人和苏门答腊岛人、波利尼西亚人更接近。生活在相同环境中的人群之间存在着如此的差异,这事看上去确实比较不可思议。因为我们也曾造访过其他地区,在那些地区,生活在同一环境条件中的人都比较同质化。为什么单单厄瓜多尔与众不同? 在南美洲更往东的地方,我们还能发现截然不同的人种混合,比如说在巴西的东北海岸,我们还会与“非洲人”再度重逢,虽然他们住得离非洲这么远!在返回出发点的长途旅程中,我们可以深思这一路观察到的如同挂毯图案一般绚烂的人类多样性,还可以努力对这种多样性做出一种系统的阐释。 我们有关这个世界的短暂旅行多多少少是一种思维实验,在这个实验中我们想象着与不同的事物相遇会有什么样的感受,就像几百年前欧洲最初的地理大发现时期人们所经历的那样。我们不妨以一个无知者的角度,大胆地问一个相对于我们今天的历史知识而言似乎微不足道的简单问题。这个思维实验最有意思的地方在于,直到最近,除了非洲人和欧洲人在南美洲的相遇,我们对于我们所观察到的模式并没有现成的解释。 挑战常识:周口店人非你我祖先,走出非洲比想象更晚 跨越学科:DNA检测追寻人类迁移,考古学、语言学填补故事空白 命题反思:人类的族群差异是真实存在的么?全球大融合,我们是不是在丢失自己身上的“历史”? 幽默好读:翻越的山岭是“大陆隔离桩”,跨越的山海是“沿海快速道”。“啊吼向东!”,有趣故事组成的迁徙史。 1、关于人类DNA的溯源之旅,每个人自己的故事。 这本书适合每一个对“人类的由来”这个问题感到好奇的读者。而通过这一段人类的溯源之旅,也能够给我们一个重新看待自身的机会,并获得一些洞见:我们有同一个祖先(消除所谓的“种族”的幻象与歧视),我们是危机的产物(应对挑战的适应性使我们遍布全球)。 2、人类学和遗传学的前沿新知,学科交叉的产物。 作者在文中基于遗传学的研究成果,确定了人类的起源地:非洲。并讲述了人们从非洲出发,分别走向大洋洲、欧洲、中亚、东亚,以及最远的美洲的过程。考古挖掘的成果,人们语言的差异,也会在这段旅途中,作为佐证,呈现在读者眼前。 3、作者权威,获得多位相关学者的赞誉。 斯宾塞·韦尔斯,作为遗传学家,领导了“基因地理工程”,并与理查德·莱万廷、卡瓦利-斯福尔扎等遗传学先驱开展合作研究。《人类的旅程》也得到了莱万廷、斯福尔扎的推荐。 4、脱胎于电视节目,兼具趣味性和严肃性。 本书的缘起,是韦尔斯与PBS(美国公共电视网)合作制作一档溯源人类的节目后,由他本人整理、反思而成,旨在普及人类学知识,呼唤共识。所以,在学术的坚实基础之外,他的写作也非常具有可读性,引用文学经典,生动的例子比比皆是。