出版社: 中国广播电视

原售价: 83.00

折扣价: 54.00

折扣购买: 著名导演创作研究(第二版)

ISBN: 9787504382337

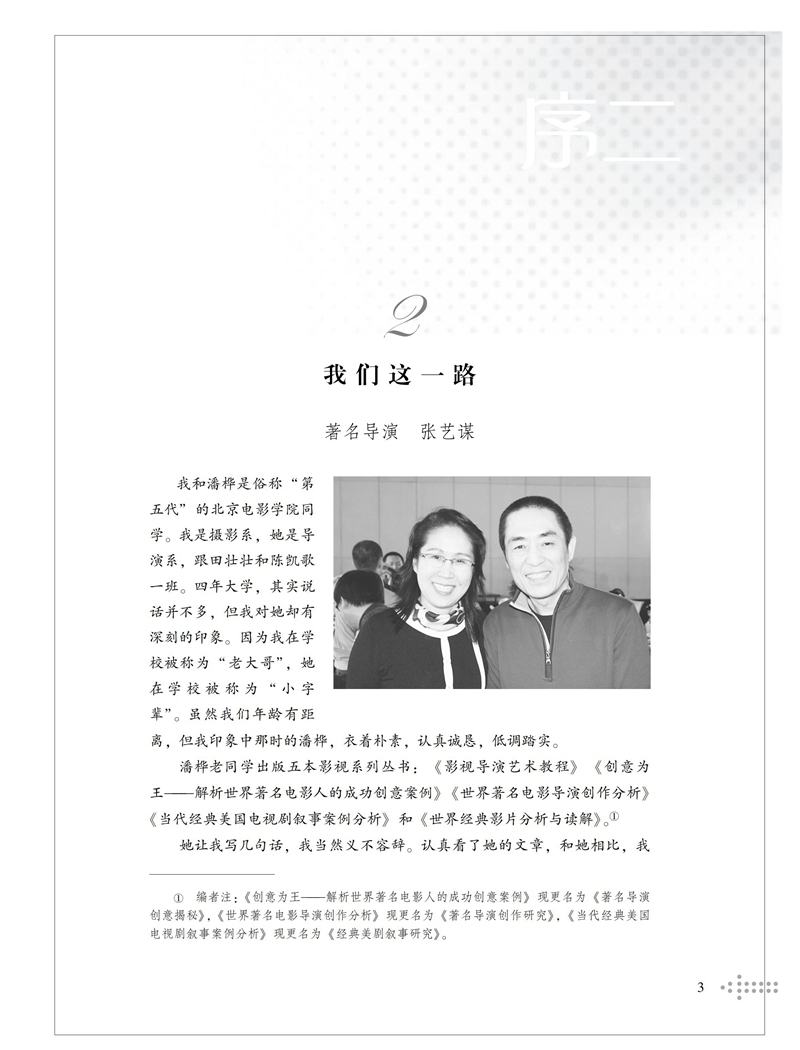

潘桦,女,中国传媒大学教授,电影学博士生导师.,北京市教学名师,被称为“校园里的第5代”。北京电视艺术家协会会员,中国高等院校电影电视学会会员,不仅有着丰富的创作拍片制作的实践经验,而且还有多部专著,分别为《世界经典影片分析与读解》、《影视剧导演工作》、《论电影与电视的创作规律□□电影的艺术性与电视的传媒性》、《世界著名电影大师研究》、《电影的艺术元素与商业元素□□从文本到营销的著名影片案例分析》、《06年美国经典电视剧系列研究》以及译着《表演学》(美国高校教材,中国高校经典教材译丛)。

第一章 作者导演:是枝裕和 “我只是想要看到人们本来的样子。” ———是枝裕和 是枝裕和的创作大致可分为纪录片阶段和电影阶段,但他在作品当中一如既往地倾注了他对日本当今社会的敏锐洞察, 展现了对日本底层人物和社会边缘人物的深刻人文关怀。 通过对是枝裕和不同阶段的创作可以看出,对人和生活本真的呈现与思考是他在影像表达中不变的追求。 是枝裕和凭借电影 《小偷家族》 获得戛纳金棕榈奖之后表态, 当今社会正逐渐陷入掌权者们的 “宏大故事”中, 在这种状况下, 作为一个电影导演可以做的事情,就是与这种 “宏大故事” 进行对抗, 并持续不断地创作出与 “宏大故事” 相对的、 多种多样的 “微小的故事”。 是枝导演在他的大部分电影作品中坚持自编自导的形式,尽可能把自己的生活经历与体验融合到创作中, 利用演员最自然的状态, 通过大量铺排日本平民家庭的生活细节, 来展现故事的主要情节, 可谓 “寓戏于实”, 因而电影也呈现出一种 “静水流深” 的纪实风格。 生活的细枝末节有恬淡美好的一面, 日日风景里有令人感叹的奇观, 在回忆与当下、 现实与虚构中, 是枝裕和向观众展现了一个又一个日本普通家庭的悲欢故事。 在众多家庭题材的纪录与电影作品中, 导演是枝裕和冷静疏离地表现着普通底层小人物的生活日常, 展现出了对于社会体制、 家庭关系和人类情感的深刻反思。 电影中那些似曾相识的场景, 或许就是每一个普通人在社会中曾经历的挣扎, 在生活中面对过的种种不顺遂, 以及家庭中不得不处理的复杂而微妙关系。 通过讲述这样的微小的故事, 是枝裕和还原的正是人与生活的本尊。 在创作风格上, 是枝裕和的作品在主题、 叙事、 表演和视听语言上都呈现出十分明确的个人风格。 作为日本当代极少数能够称得上大师的导演, 是枝裕和以生活中的日常小事与极为克制的情感表达, 透过日式家庭让我们体会到了别样的人情冷暖。 第一节 是枝裕和的创作经历 一、 纪录片创作阶段 是枝裕和 (图1 - 1) 生于1962 年, 1987 年毕业于早稻田大学文学系。 是枝裕和曾经的梦想是当一名小说家, 但毕业后主要从事电视纪录片的拍摄工作。 他曾参与拍摄的纪录片主要有 《另一种教育》 (1991)、 《但是……在这个扔弃福祉的时代》(1991)、 《当电影映照时代: 侯孝贤和杨德昌》 (1993) 和 《当记忆失去了》 (1996)等。 这几部纪录片中包含的 “记忆” “死亡” “离别” 和 “成长” 等关键元素也大量地出现在是枝裕和日后的电影创作中。 从这些纪录片和日后的故事片创作可以看出,是枝裕和导演在非虚构与虚构类的影像表达上是紧密相连的。 是枝裕和职业生涯开始于电视纪录片 《另一种教育》, 该片描述了长野县伊那小学的一个班级。 这所小学不使用教科书, 推行 “综合学习”。 是枝裕和在这里进行了为期三年的采访。 当时的伊那小学春班从牧场借来了一头母牛饲养, 并订下了育种和挤奶的目标, 学生们从三年级就一直照料它, 但在临近五年级的第三学期, 母牛早产, 小牛夭折, 学生们因此都很伤心。 但母牛照旧产奶, 学生们还是会在午餐喝下加热了的牛奶, 是枝裕和用 “服丧” 来形容孩子们当时的心情, 因为牛奶的美味所带来的欣喜中夹杂着悲伤, 而对于这种复杂感情的体验, 就叫作 “成长”。① 人在面对 “失去” 时总是会迅速成熟起来, 是枝裕和在日后的创作中一如既往地钟情和迷恋 “丧” 而非 “死”, 出发点无疑就在这里。 是枝裕和 2004 年的电影作品 《无人知晓》, 就是根据东京弃儿真实事件改编, 是枝裕和从一个广为传播的新闻事件中,用自我建构的细节, 拍出了他对事件的理解。 母亲的出走和背叛对于孩子来说无疑是致命的, 无人抚养和关怀的孩子们被逐渐增强的悲剧氛围笼罩, 但电影却细致地刻画着他们无人知晓的日常生活场景, 导演极为含蓄克制地描绘出了家庭教育和关怀缺席状况下的另类 “成长” 经历。 在纪录片 《另一种教育》 中, 是枝裕和将镜头对准了伊那学校学生稳定的日常生活, 影片随处插入的孩子们日常活动的静止照片, 像是要刻意打断活动影像流式的观察, 不时也会有一小组关于学生们日常学校生活的镜头, 使影片呈现出一种怀旧的氛围, 观众目睹的一切似乎已经成为回忆。② 这种 “回忆录” 式的影像表达在是枝裕和日后的电影创作中也有迹可循。 例如, 在是枝裕和的电影 《奇迹》 (2011)中, 两兄弟相信在首列列车交会的瞬间许下愿望会有奇迹发生。 但在两辆飞速开来的列车即将交错, 也是孩子们见证奇迹的刹那间, 导演突然放慢了影片节奏, 回顾了两兄弟为了见证奇迹, 在准备 “旅行” 的过程中所经历的一些细节,比如哥哥前田画的火山喷发图和他用过的颜料, 薯片袋里 “滋味更足” 的薯片屑,咬过一口的棒冰, 某一天的滑蛋饭, 还有水池里积了太多火山灰的游泳裤等。 这种生活细节的铺陈, 就很像一幕幕回忆画面的重现。 纪录片 《但是……在这个扔弃福祉的时代》 包含了两条平行的故事情节线, 一个是高官令人费解的自杀的故事; 另一个则是身患绝症的酒吧女招待自杀的故事。 官员选择死亡是因为他忠实服务了几十年的公共管理机构, 这个寄托着他年轻时的理想和信仰的体制, 因反复的财政缩减以及不负责任和非人道行为的蔓延而遭到侵蚀。 当这个体制从一个服务于民并保护他们不受侵害的机构, 变成旨在保护政府的财政利益而不顾公民的合法权利的体制时, 他的挫折感也不断累积。 而酒吧女招待非常依赖一个福利机构公务员的帮助, 但这个公务员欺骗了她, 损害了她的正当权益, 于是她就自焚了。① 官员和女招待这两个人物截然相反, 但他们自杀的原因却又极为相似。 一个居于上层, 管理着福利国家的政策; 而另一个则是出于被管理的社会底层。 他们的死同时抨击了他们所经历的社会体制的滑坡, 只是视角是完全相反的。 官员以 “爱丽丝·约翰逊” 为笔名, 在报刊上发表批评性评论来进行反抗, 抨击公共事务的腐败状况。 女招待则进行了一场更为痛苦的斗争, 反抗那些不肯承认她病情、 使她无法胜任工作并且最终迫使她 “自愿” 放弃社会福利的社会福利工作者。 潘桦到工作室的系列丛书中包括《影视导演艺术教程》《著名导演创意揭秘》《著名导演创作研究》《经典美剧叙事研究》《世界经典影片分析与读解》,内容从理念到实例,都独到新颖,专业、系统地研究了影视导演艺术,包括影视导演教学、导演创作成果、影视文本分析,填补了我国以“工作室”形式研究影视艺术的空白。本书的第二版是该丛书的一部,荟萃了五位世界电影大师的艺术特色,叙事手法,代表作品以及获奖情况等。