出版社: 上海译文

原售价: 38.00

折扣价: 25.10

折扣购买: 废除文科学部的冲击/译文坐标

ISBN: 9787532789702

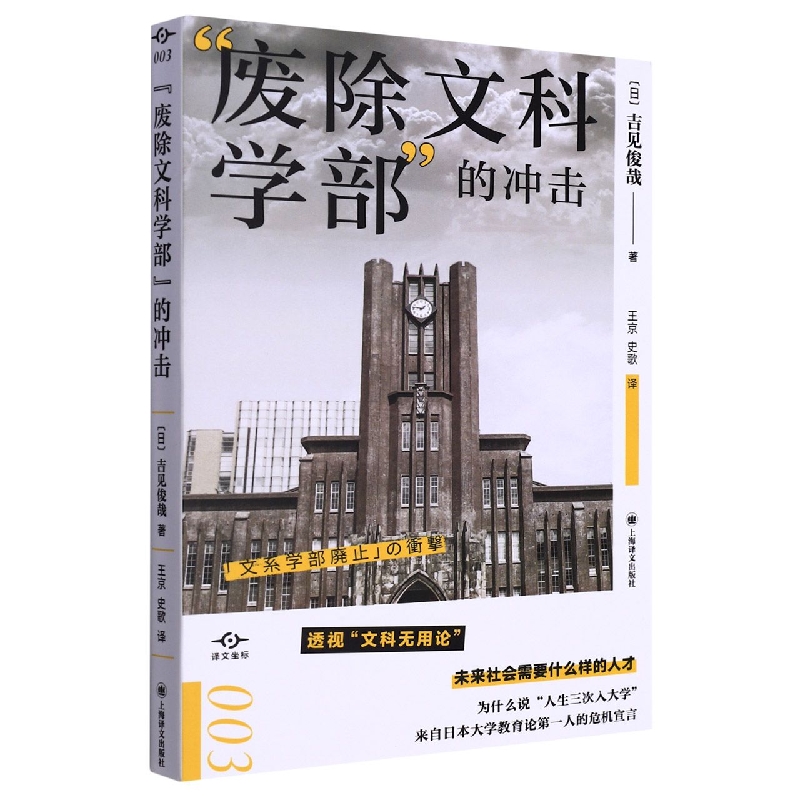

"【作者简介】: 吉见俊哉 1957年出生于东京都。著名社会学家,东京大学教授、副校长。研究领域为都市论、文化社会学。代表性著作有:《博览会的政治学》(中公新书)、《媒体时代的文化社会学》(新曜社)、《媒体文化论》(有斐阁)、《世博会幻想一一战后政治的束缚》(筑摩新书)、《亲美与反美——战后日本在政治上的无意识》(岩波新书)、《何谓大学》(岩波新书)等。 译者 王京 历史民俗资料学博士,北京大学外国语学院日语系副教授。主要研究方向为民俗学、日本文化等。译作有柳田国男《食物与心脏》、《都市与农村》、《乡土生活研究法与民间传承论》(合译)、福田亚细男《日本民俗学方法序说》等。 史歌 文学博士,硕士生导师,对外经济贸易大学日语系副教授。主要研究方向为日本思想史、日本文化等。译作有柳田国男《海上之路》《关于婚姻》等。 "

"【精彩书摘】: 以“文科虽然无用但有价值”的方式反对“文科无用,不妨弃之”的意见,是无法与“理科有用,所以有价值”这样的逻辑对抗的。因为这样一来,“文科”能够主张的立场,充其量也只能是为“理科”的有用性锦上添花而已了。而正像广田主张的那样,对于长远而广泛的未来,文科才是最“有用”之物,应该利用更多机会向人们展现文科在现实中的“有用”。——第二章 重要的问题是,所谓“有用”,不应限定于单纯有利于国家或产业界的狭隘范围。大学拥有比国民国家 或是近代企业更为古老的历史,并非是为了服务于国家或企业而出现的机构。……在更普遍的意义上,大学是服务于人类或是全球社会的普世价值而发展起来的知识制度。——第二章 “有用”有着两个不同的维度。其一是完成目的型的有用性,即在目标已经明确的情况下,找到实现这一目标的最优解。这种思维模式在理工科是主流,而文科对此并不擅长。例如,新干线就是思考怎样组合技术才能实现东京与大阪间的最快移动这一目标并努力开发得出的结果。此外,最近在信息工程学领域,正在开发能够更高效地处理大数据并进行语言检索的系统。这些事例都是先有了明确的目标,随后才产生有助于实现目标的积极成果。而文科很难取得这样显而易见的成果。 但“有用”还有另外一个维度。比如有时候本人正不知如何才好,友人或是老师的一句话让自己茅塞顿开,此前觉得颇为棘手的问题一下子迎刃而解。这种情况,开始时并没有明确的目的,是友人或是老师的一句话让自己找到了方向,也就是发现了目的或价值尺度。这种创造出价值或是目的本身的有用性,我称之为创造价值型的有用性。这种实践一旦发生作用,社会将重新审视原有的价值尺度,或是创造出新的价值尺度。文科的“有用”,多数情况下属于后者。 ——第二章 在21世纪中期的日本,人们一生中经历三次大学入学是比较理想的,至少,建立这样的社会体系应该是每所大学努力的目标。所谓的三次,第一次是在18至21岁。第二次大概是在30至35岁,第三次是在60岁前后。 为什么说是三次呢?首先,第一次是高中毕业或是毕业之后两三年以内的入学。与现在的状况相同,大多数人是高中毕业后,在经过大学入学考试而进入大学学习的,这个状况继续维持下去也并无大碍。但是,学校还应该增加专门针对高中毕业后先在社会上打拼一到两年,或者在国外的教育、文化机构留学一段时间,在积累了各种经验之后再进入大学,经历了间隔年(Gap Year) 的群体的招生名额。这个政策与增加留学生招生名额的政策能够起到相同的效果。也就是说,同样都是25岁之前的年龄段,大学生应该比高中生更加多样化。这种群体的、文化背景的多样性、异种混杂等特点,能使大学有更大潜力去理解和创造出新的价值。 第二次入学是在30至35岁左右。在这个年龄,已经进入社会并经历了一番职场打拼,积累了一定经验的人,逐渐开始看清自己所从事的工作的未来发展空间与局限性。究竟是留在现有的组织,按部就班地成为科长、部长,还是在自己独一无二的人生里,将已经积累的经验最大限度地利用,并勇敢挑战新的道路呢?在这个年龄,人们尚能考虑选择与此前完全不同的道路,重新进入大学,努力学习新的知识,并挑战新的人生。 第三次入学是在60岁前后,此时,职业生涯已经基本接近尾声,即将迎来退休生活。但是现在,大多数人到了75岁还能够保持健康的体魄。也就是说,在迎来60岁的时候,至少还有15年左右的时间可以全力追求自己想要的生活。——第四章 " "【编辑推荐】: 透视“文科无用论” 未来社会需要什么样的人才 为什么说 “人生三次入大学” 来自日本大学教育前线的危机宣言 "