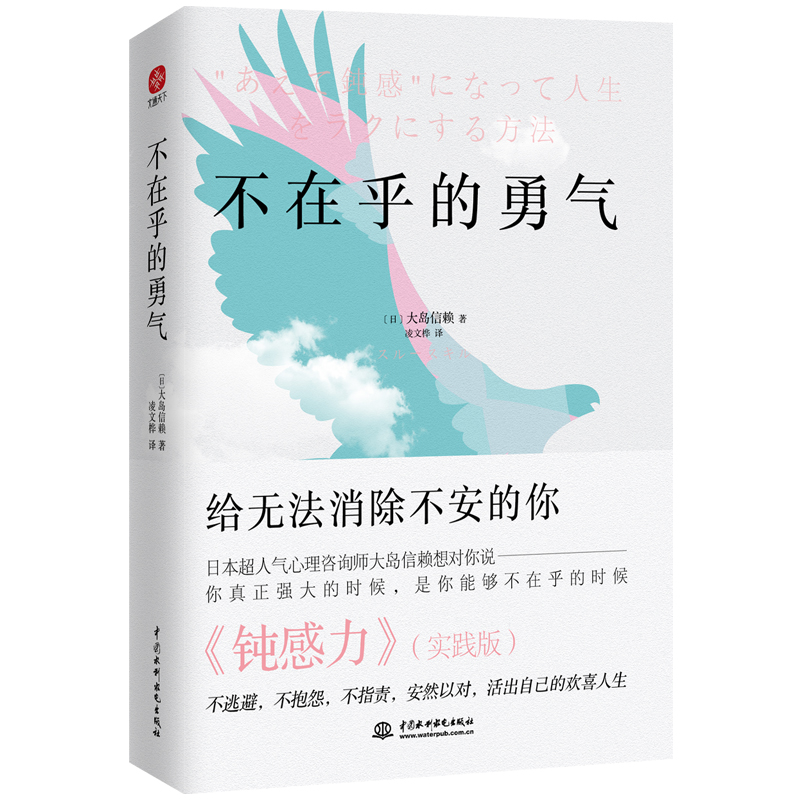

出版社: 中国水利水电

原售价: 49.80

折扣价: 26.90

折扣购买: 不在乎的勇气

ISBN: 9787517098102

大岛信赖 心理咨询师,畅销书作家,毕业于美国阿斯伯里大学阿斯伯里学院心理学系。现任“醒悟咨询”股份有限公司代表董事,言语犀利又不乏深刻,令人回味,擅长给予人们切实的生活技巧指导,视角新颖,引导人们的自我心理成长,将人们的负面情绪清除,在日本有着超高的人气。已出版《情绪暴走不是你的错》《现在这样就很好》《我可以不计较,但你不能理所当然》等多本著作。

每当我看到那些可以随心所欲做自己想做之事的人时,总是会不由得心生羡慕。我也非常想能够像他们一样敢想敢做,于是特地对他们进行了观察与研究,结果发现了一些很有趣的事。 我惊讶地发现,他们竟然全然不在乎别人的批评! 有时,当我觉得别人的批评有些过火而为其感到担忧时,他们却仿佛完全没有听到一样,丝毫看不出一点儿在意的样子。 因此,我得出的结论是,他们之所以能够过得如此自由随心,是因为别人的批评对他们来说如同耳旁风一般听过就忘,根本不放在心上。 这样的人选择只听对自己有益的建议,然后让自己不断地得以提升;至于旁人的批评,他们根本不加理会,因此变得愈加自由,敢想敢做。 有趣的是,人之所以会对他人的评判如此在意,是因为想要避免被别人批评,但结果往往适得其反,越在意,批评反而会变得越严厉。 于是,我心里不由得产生了一些恶意念头,那些人虽然能够无视别人的批评,但是如果他们不从别人的批评中学习的话,那么批评不是会变得越来越厉害了吗? 然而,实际上却出现了这样有趣的现象:他们不再被别人批评了。因此,看着那些能够无视批评的人,看着他们一边无视批判,一边按照自己的道路前进,渐渐地被周围人所认同,得到了大家的尊重,我不由得在心底暗自叹服。 此外,能够无视的人不仅根本不在意他人的批判,也不会被周围人的感情所左右。 他们到底是没有注意到呢,还是故意选择无视呢? 这个姑且不论,当我意识到这一切时不由得暗想,能够如此自然地忽视别人的感情,实在是太让人羡慕了。 即使周围有正在发火的人,有正在为难的人,有陷入不安的人,他们都无视了,也正因此,他们才能够泰然自若地继续做自己想做的事。 进而,围绕在那些自由快乐地生活着的能够无视的人周围的人们,也被他们吸引着从不安、愤怒以及困境中解脱了出来。 以前,我是这样想的:能够帮助囿于困境中之人的人才会得到大家的尊重。但实际上根本不是那么回事,往往是自己在不知不觉中被扯了后腿,陷入了进退两难的困境中。 而能够无视的人因为完全没有注意到处于困境中的人,而让那些被无视的人一开始也会觉得很费解,但渐渐地,他们也会受到好的影响,最终走出困境,开始尊重那些无视过自己的人。并且,每当看到这些人时,我就会想到,如果我也能像他们一样学会无视的话,我的人生也能变得更加轻松快乐。 再之,从正面意义上讲,会无视的人都是比较钝感的。因此,能够无视那些自己做不做都无妨的事,也就不会无谓地浪费时间。而且他们完全没有流露出有意识地无视的样子,只不过是自然而然而已。 我这个人对很多事情都表现得过分敏感,稍微有点儿事就会放在心上,以至于我对太多的事都比较在意,经常会有这样的事情发生,比如工作毫无进展,或者根本没有机会去做自己喜欢的事等。 如果能够像可以无视的人那样钝感的话,因为目光只专注于自己想做的事,便可以非常有效地完成工作,结果连那些被自己无视的不愉快的事也在不知不觉中被解决了。当我留意观察那些能够无视的人时,真的觉得既羡慕又有趣。 在过去的人生中,我到底造成了多少损失啊?!对于这样过于敏感的自己,我耿耿于怀。我一直在想,如果我能像那些人一样,变得钝感一些该有多好啊。虽然我付出了很多努力,就是为了让自己变得钝感一些,但仍未达成目标并抱憾至今。 幸运的是,通过担任心理咨询师的工作,在我和众多过于敏感的朋友们相遇的过程中,我逐渐明白了一件事:“啊!也许所谓的无视就是这样的啊!”并且,当那些前来咨询的过于敏感的朋友们在不知不觉中变得钝感,开始能够无视时,他们会无限欣喜地说:“啊!我终于过上了和过去完全不同的美好人生!” 于是,同样变得钝感的我也首次感受到了迄今为止从未体验过的那种不可思议的感觉:“啊!原来人生可以如此轻松地度过啊!” 当然,我在本书介绍“怎么才能做到无视”的同时,也讲述了逐渐变得钝感,享受美好人生的方法。 【样文】 父母叱责孩子也是一种嫉妒 当一个人接受了别人对自己的恶意攻击,还表现得 小心翼翼、非常害怕时,就会让周遭的人认为“这家伙不如我”,这会促使他们发动越来越猛烈的嫉妒攻击, 从而使其陷入到恶性循环当中。但是,当我反思自己这 种“战战兢兢”的性格究竟是从什么时候形成时,才发现原来“自己从记事起,就非常害怕别人对自己的评价,每次听到他们说的话都感觉非常害怕”。 我深入地思考了一下“嫉妒”这件事,突然意识到 “原来我的父母也曾对我发泄过嫉妒”。其实说到底,父母也是动物,也有感情,自然也会像动物一样宣泄自己的嫉妒情绪。 /? 带有“家教”感的嫉妒? / 在我很小的时候,有一次,我正无忧无虑地“哇!哇”叫着、乱跑着玩儿,我的母亲忽然过来“啪”地打了我一耳光。她说:“我小时候根本就不会像你这么吵闹地玩耍”。 如果认真地接受这种批评,就会将它解读为“吵闹的小孩是坏孩子,他们不考虑别人情绪,会被别人讨厌的,妈妈这是在帮我纠正这种坏习惯”。 可如果把这种行为看作“嫉妒的宣泄”的话,会发现父母是将“孩子”放在低于自己的地位,认为明明孩子不如自己的地位高,“凭什么他比我更自由!他可以这样愉快吵闹地玩耍”,于是,愤怒的火苗燃烧起来,内心的嫉妒忍不住发作,变身成了破坏型人格,想着“我非得扇他一耳光,让他痛哭不可”。也就是说,这其实并不是为了我的成长而进行的教育行为,“只不过 是对我产生了嫉妒”做出的反应而已。 提起母亲的这种“家教”式嫉妒行为,我还回想起了另一件事。我上幼儿园的时候,母亲似乎是因为带孩子太过劳累需要休息,父亲就开着他的小卡车把我带到了他的工作单位,一直待到了很晚才回家。 回来的时候太困了,我的头靠在副驾驶的车门上睡着了。到家的时候,母亲毫无征兆地突然打开了副驾驶的车门,我整个人就大头朝下“咚”的一声摔到了地上。我吓了一大跳,“哇”地哭了出来,父亲紧忙跑过来看我怎么样了,而母亲却对我呵斥道:“你干什么啊?”我仍然清楚地记得,那时母亲没有任何表情,整张脸像能面具一样狰狞,透着烦躁和愤怒。 这也是因为她觉得“这种爱哭鬼明明比自己地位要低,但是他一哭就能得到父亲的同情”,从而认为“他居然拥有我没有的东西”,于是一时冲动、嫉妒上头,变成破坏型人格,只是站在那里一股脑地发泄自己的嫉妒,根本没想到要过去看看自己的孩子是不是摔伤了。 当时,我还觉得“自己明明是去陪父亲工作的,怎 么可以睡着呢?都怪自己在车里睡着了”,一直带着这种罪恶感不停地责怪自己,而这件事我也介意了很久。 对于大部分的父母来说,虽然“自己小时候没有的东西,自己的孩子都享受到了”这种事情是值得高兴的,可是毕竟父母也是动物,可能也会觉得“我都没有拥有过,凭什么他有!太没道理了”,从而勾起心底的 嫉妒展现出人格中破坏性的一面,叱责自己的孩子。 另外,可以说嫉妒的宣泄与“爱不爱自己的孩子” 完全无关,这是一种自己无法控制的行为。更棘手的是,当父母在向孩子宣泄嫉妒的时候,他们没有注意到自己已经变成了破坏型攻击人格,反而感觉自己“是为了孩子好才这么做的”。 明明是嫉妒自己的孩子,却坚信“自己做的这些都是正确的,一切都是为了教育孩子”,这消除了自己心里的顾虑,导致他们无意识地不断宣泄嫉妒。 人在发泄情绪的时候,脑内电流 a 过剩,还会导致前文中所提到的“失去那段记忆”的现象。与这种情况一样,人在宣泄嫉妒时,过剩的电流经过大脑皮层,也会使人产生“我做的是对的”的错觉,做出那些“全都是为了孩子好”的伤人举动。 /? 容貌美丽却不自信理由? / 有一次,我的一位长得非常漂亮的女性朋友对我说:“其实我对自己的容貌非常不自信。”我非常惊讶地问:“为什么?你明明长得这么漂亮啊?”但她不这么想。她因为对自己的长相没有自信,听到别的女性在背后议论她“那个人化的妆是不是看起来怪怪的呀”,却没办法把那些话当成耳旁风,心里非常介意,一直都在烦恼,甚至晚上都失眠了。 在和这位朋友详谈之后,她和我说起曾经被自己母亲说过“你真丑”的经历。 她的母亲几乎从未化过妆,平时的穿着打扮也都是“乡下大婶”的风格。 所以,当这位母亲发现自己的女儿“只不过是自己的孩子,别人却都夸她比我可爱,真让人火大”的时候,便不由得愤怒起来,发泄着自己的嫉妒,转换成了破坏性人格。她之所以对女儿说出“你是丑八怪”这种伤人的话,是因为她觉得自己“是为了女儿好”。这位母亲身处破坏型人格时,认为“这孩子长得这么好看,会引来坏男人的!为了不让她日后被欺骗,干脆告诉她 是‘丑八怪’好了”。 另外,这位母亲还觉得“为了不让这孩子变成只会显摆自己长相的蠢女人,现在就必须打消她的想法,把她培养成谦虚的日本女性”。可是,从宣泄嫉妒及变身破坏性人格的角度来看,这位母亲只是单纯地因为“孩子比自己长得好看,太让人嫉妒了”。 当然,大人们都觉得自己不可能会嫉妒自己的孩子。所以,他们都坚信着“我不可能说了什么让孩子为难的话”。可是,嫉妒毕竟属于本能的行为,只要满足“地位比自己低的人比自己更加优秀”的条件,就必定会发生。 于是,孩子在父母无数次发泄嫉妒的过程中,形成了“对嫉妒行为十分敏感”的条件反射。即使她身处远离家庭的环境中,也会不自觉地表现出“战战兢兢”的弱者形象,并对对方的嫉妒攻击做出反应,对方愈演愈烈,最终让她受到更过分的攻击。 父母的嫉妒非常难以辨别,所以,孩子就会过度地责怪自己,认为是“自己不好”,当来到家庭之外的环境中,也会去在意他人的言语举动。 最常见的情况就是,当孩子回到家,对母亲说“在学校有人欺负我了”,母亲的第一反应却是反问:“是不是你做了什么坏事了?”给孩子的伤口上撒盐,伤了孩子的心。 事实上,这是因为母亲觉得“这种程度的小事算不上校园欺凌”,而“他才受了这点儿欺负就能得到别人的关爱和怜悯,自己则从来都没有拥有过这些”,所以才会产生嫉妒,说出伤人的话。 但因为这是种发泄行为,父母并不会意识到自己的做法有什么不对,所以他们一直坚信自己“这么说都是为了孩子好”。 不在乎”并非是要你成为一个令人厌恶之人——“不肯认真面对不愉快事情”,“不肯让自己和对方都得到成长的令人讨厌的家伙”,而是,“让我变成‘令人讨厌的人’”的原因是“原来不能无视的自己才是令人讨厌的人”,“我终于过上了和过去完全不同的美好人生”。 因为只有越来越不在乎,才能拥有美好的生活。 1.问题不是这个世界怎么样,而是你怎么样!真正优秀的人,都是拥有不在乎的智慧的人! 2.日本超人气心理咨询师从自身的心理成长痛感发出:放轻松,不在乎才是一个人该有的终极智慧活法! 3.蔡康永、杨绛、樊登读书、《奇葩说》、大杨扬等一致推崇的生活理念! 4.在这个繁复的世界里必须刻意不在乎。你总给自己添堵?如果你不愿意,没有人可以伤害你。有些事,确实得“我不要你觉得,我要我觉得”。不要总顾虑这顾虑那,不要拿别人的过错惩罚自己,要为自己设立心理结界。 5.日本亚马逊读者高分好评推荐!真正强大时,不是坚持时,而是你可以不在乎时! 6.《钝感力》实践版!翻开本书,就会给你不在乎的勇气!日本超人气心理咨询师大岛信赖从现实生活的实际问题出发,给出了64个现身练习,帮助你摆脱忧郁、焦虑…… 你是否存在以下问题: ?人际关系上客气小心 ?深怕不礼貌会被白眼 ?对自己没自信 ?常因旁人一句话,深陷负面情绪 ?碰到他人觉得没什么的小事总想很多 如果你勾选了两项以上,那么你需要这本书!