出版社: 译林

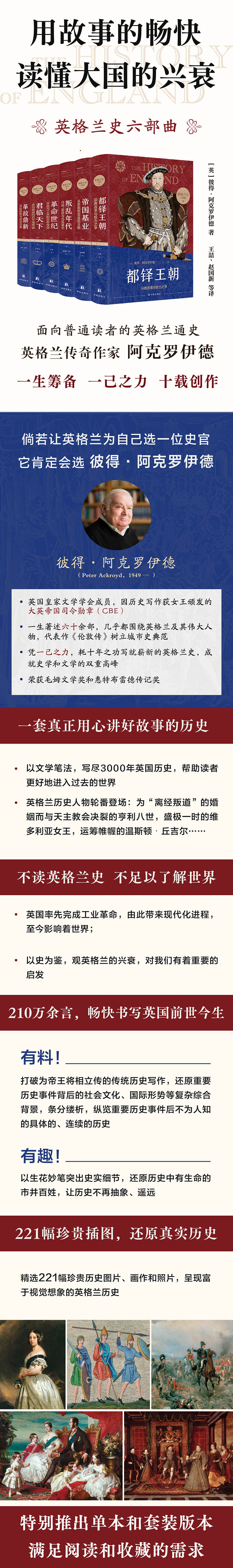

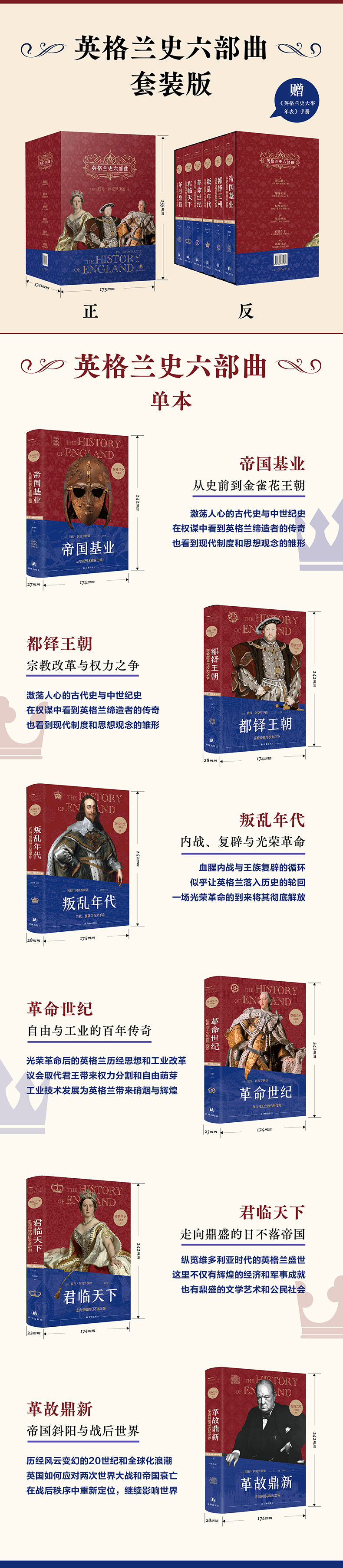

原售价: 88.00

折扣价: 54.60

折扣购买: 英格兰史3:叛乱年代

ISBN: 9787544791755

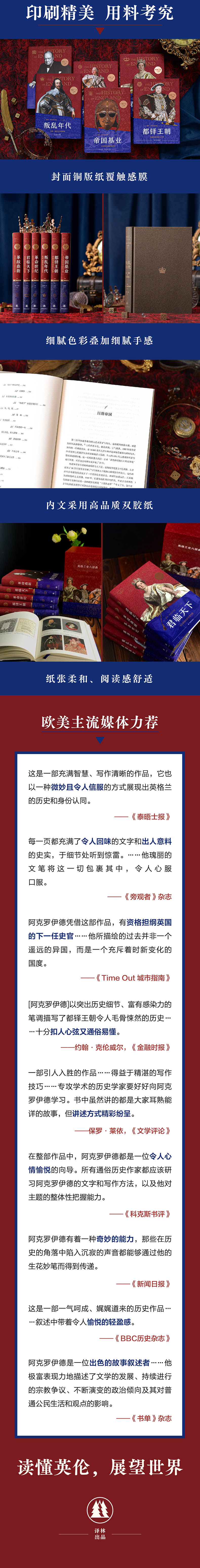

彼得?阿克罗伊德(Peter Ackroyd,1949— ),英国历史作家和小说家,著有“英格兰史六部曲”、《伦敦传》和《莎士比亚传》等六十多部作品。1984年当选英国皇家文学学会成员,曾获毛姆文学奖、惠特布雷德传记奖和英国皇家文学学会的威廉?海涅曼奖,2003年因其在写作方面的卓越贡献被授予大英帝国司令勋章。 赵国新,北京外国语大学英语学院教授、博士生导师,中国外国文学学会英语文学研究分会常务理事,中国国家图书馆“文津讲坛”特聘教授。主要从事西方文论和19世纪英国小说研究,主持过多项国家级和省部级课题。已出版《20世纪西方文论选读》《西方古典文论选读》《自由及其背叛》《现代西方思想史:1789年至今》等专著或译著二十余部。 王庆,重庆师范大学教授、硕士生导师,重庆外文学会常务理事,重庆翻译学会理事。主要研究方向为20世纪西方文论、英美文学及翻译;主持多项国家级和省部级课题;在《外国文学研究》《外语教学》《外国语文》等发表论文多篇。

1 新所罗门王 罗伯特·卡雷爵士从伦敦动身,沿着北方大道怒马疾驰,直奔爱丁堡。他在约克郡住了一夜,在诺森伯兰歇了一晚。长驱330英里后,他“带着血迹斑斑的跌伤和擦伤”,终于到达荷里路德宫;此时正是1603年3月26日晚上,他被领到苏格兰国王詹姆士六世御前。卡雷双膝跪地,称其为“英格兰、法兰西和爱尔兰国王”。他奉上一枚蓝戒指;这是一件信物,是卡雷的姐姐斯克鲁普夫人从里士满王宫的窗户边扔给他的,当时伊丽莎白刚刚咽气。他对新王说:“这枚蓝戒指是一位贵妇人的。” 詹姆士六世答道:“行了,由此可知,你就是信使。”这枚戒指是此前国王派人交给斯克鲁普夫人的;两人约定,如果女王去世,就以此为号。 一群高级教士和贵族来到白厅大门口,见过老女王的首辅罗伯特·塞西尔爵士之后,跟着他前往齐普赛市场的十字架前,塞西尔当众宣布詹姆士为王。首都百姓听到新王顺利继位的消息,点起了篝火,撞响了大钟,以示祝贺。塞西尔宣布,他“将詹姆士王这条船引入了正确的港湾,一路波澜不惊,安然无恙”。伊丽莎白去世前,他就和詹姆士暗通书信;他奉劝这位苏格兰国王,“在这个残酷的世界上,要有一副铁石心肠”。 詹姆士于4月5日离开爱丁堡,前往他的新王国。自从他母亲苏格兰女王玛丽被迫逊位之后,他就继承了王位,当时他只有13个月大,如今他已经当了36年的苏格兰国王了。多年以来,他想方设法约束喜欢论战的教士们和桀骜不驯的贵族们的非分之想,在这个过程中,他的为王之道即便算不上光彩,但也算是成功的。用法国大使的话说,从幼年时代开始,苏格兰领主们的暴躁脾气和好战精神就让他心有余悸。然而,他还是凭借狡诈和妥协保住了王位。如今,正如他对随从们所说的那样,他即将进入“应许之地”。动身之前,他致信威斯敏斯特的枢密院,要求给他拨款;当时他南下的旅费没有着落。 国王也许没有料到,他的新臣民会这么欢呼雀跃、热情洋溢地接待他。他后来回忆说,“各色人等骑马而来——不,是飞奔过来——想要见我一面”。他们之所以过来看他,是因为他们当中谁也没有见过男性国王。英格兰的繁荣,统治者们显而易见的富裕,给他留下了深刻的印象。他后来说,当国王的头三年,仿佛天天过圣诞节。他在路上走了一个月才到达伦敦,这主要是因为,他不想参加伊丽莎白一世的葬礼。他不大喜欢伊丽莎白;伊丽莎白生前在他的继位问题上摇摆不定,或许更为重要的是,此人曾经下令处死了他的母亲。 他在4月中旬到了约克郡,塞西尔前来接驾。国王对他说:“你的个头虽然小,但我们肯定委你重任。”在特伦特河畔的纽瓦克,有位扒手抢劫了他侍从的财物,他下令立即绞死此人;他还不了解英格兰普通法的条款。这件事说明,就很多重要方面而言,他还是个外人。在斯坦福德的伯利庄园,他从马上掉了下来,摔断了锁骨。于是他就慢悠悠地前往伦敦。到了赫特福德郡,他在罗伯特·塞西尔的乡下宅邸——西奥波德府——休息了三四天。在此驻跸期间,他册封了许多骑士,并以此为乐。 他滥施封赏的行为颇招物议,有人指责他不够慎重。伊丽莎白时期,仅有878人受封为骑士;而詹姆士掌国仅4个月,就封了906名骑士。女王所册封的,都是她眼中的功臣和栋梁;而詹姆士只把骑士勋位当作地位的标签。据说,他甚至册封一块牛肉为骑士:“平身,腰肉爵士。”还有一次,他没听清楚受封者的名字,便随口说道:“平身,你称自己为‘为所欲为’爵士就好了。”有的头衔甚至可以用钱买。国家名器的贬值标志着原有的都铎制度开始发生变化。 但凡有机会见过国王的人,都不可能十分钦佩他。他举止笨拙,态度游移不定;他长着两条罗圈腿,走起路来样子怪怪的,或许这是童年时期的佝偻病所致。安东尼·威尔顿爵士是公认的国王的死对头,此人见过詹姆士本人,也说他总是“摆弄着下体盖片”。 国王能言善辩,说起话来滔滔不绝,总是喋喋不休,但浓重的苏格兰口音让讲话效果在英格兰听众那里大打折扣。纵使他好发言,却也热衷搞笑。他为人诙谐,但总以低沉、严肃的声音发表滑稽可笑的言辞。他的行为举止并非无可挑剔,据说他在吃吃喝喝的时候容易淌口水。他不大重视衣着,但喜欢穿加厚垫的紧身衣,以防刺客用匕首袭击。据说他很害怕出鞘的刀剑。他的眼神总是游移不定、焦躁不安;他尤其留意宫廷中出现的生人。 5月7日,他骑马前往伦敦,市长和无数市民出城四英里前来接驾。他在加尔都西会住了四个晚上,然后去了伦敦塔,在那里住了好几天。他住在御室期间,还“偷偷地溜出来乘车和坐船”,兴高采烈地游览了全城,正如同时代的人所说;藏在白厅的王室珍宝,令他尤为吃惊。这就是他新发现的财富的明证。 然而伦敦可不是一个安乐窝。甚至在他走近伦敦之际,瘟疫就已经在大街小巷里暗中肆虐了;到了当年夏天结束的时候,它夺走了三万市民的性命。按照原来的计划,在 7 月 25 日加冕的那一天,伦敦要举行一场盛大的入场式,但由于害怕人群聚集传播瘟疫,只好简化仪式,保留了加冕礼,取消了盛大游行。 甚至在他登基不久的几个月里,就有人密谋推翻他的统治。包括沃尔特·雷利、亨利·布鲁克、科伯汉姆勋爵在内的一群绅士,涉嫌密谋废黜詹姆士,拥立他的堂妹阿拉贝拉·斯图亚特;与大多数阴谋一样,它也因流言蜚语、犹豫不决和提前泄露而事败。雷利被捕,囚禁于伦敦塔,两周之后,他在那里自杀,但未遂;在后来的审判中,检察总长爱德华·柯克爵士斥之为“地狱中的蜘蛛”。 雷利:你说话放肆、野蛮、粗俗。 柯克:我的措辞仍不足以体现你恶毒的叛逆行为。 雷利:你理屈词穷,一件事情说了六遍。 这就是所谓的“主要阴谋”的结局。人们还发现了次要阴谋:教士们要绑架国王,强迫他中止反对罗马天主教的法律。当然,除了死掉了几位主谋之外,这个谋反案并未产生严重后果。 国王加冕的日子终于到来了,场面很正式,虽然内容有点缩水;坎特伯雷大主教在现场嘉宾面前迅速地完成了这个仪式。詹姆士的王后丹麦的安妮,同意大主教为自己加冕;不过,作为天主教徒,她拒绝参加新教的领圣餐仪式。此人性情谦恭,爱交友,在詹姆士执政期间,她没有给丈夫惹出什么麻烦。她的牧师经常评论说,“国王本人非常贞洁,王后身上没有狐媚惑主的东西;他们的确像普通夫妻那样相亲相爱,没有让对方改宗”。仪式结束后,王室离开了瘟疫肆虐的伦敦,去乡下呼吸健康的空气去了。在同年8月,詹姆士和安妮首次“巡游”,他们去了温切斯特和南安普敦,然后北上,去了约克郡;在这方面,他们仿效了杰出的前任女王的做法。 不过,詹姆士已经搭好了宫廷和枢密院的班底。他特地犒赏手下的苏格兰贵族,让他们担任自己最显赫的扈从。寝宫成了执政中心,出入的都是他从老家苏格兰带来的扈从。这引起了英格兰廷臣们的不满和非议:按照他们的说法,苏格兰领主们就像大山一样阻挡着王恩普照在他们身上。不过,新的枢密院团队还是建立起来了,成员一半是苏格兰人,一半是英格兰人;国王甘当“调停人”,这种半对半的人事安排显示出他的中立路线。 在英格兰的枢密官中,最得宠的当属罗伯特·塞西尔和两位霍华德。一位是北安普敦伯爵亨利·霍华德,在1604年初被任命为五港监管大臣,一年后,任掌玺大臣;在伊丽莎白执政期间,他给身在爱丁堡的詹姆士出了很多主意,用詹姆士的话说,多得“不可胜数”。另一位是萨福克伯爵托马斯·霍华德,就任内廷大臣。塞西尔不久被册封为克兰博恩子爵,后来又被册封为索尔兹伯里伯爵。事实上他是个杰出的人物;他身材矮小,还驼背,但在大臣中,他是出类拔萃的人物。国王曾对他说:“在上帝面前,我认为你是我用过的最好的仆人,虽说你只不过是一只小猎犬。”他经常称其为“我的小猎犬”。塞西尔掌控议会和财政;他监管爱尔兰和全部外交事务;此人天生就有耐心,无论别人怎么嘲笑他的长相和体形,他都能忍受。他位居一人之下、万人之上,他的表弟弗朗西斯·培根对他的评价是,他不会把国事搞糟,但也不会把国事弄好。这个评判过于苛刻了;塞西尔有着高超的政治智慧,是称职的政治家。不过,紧随其后的却是亨利·霍华德。 伊丽莎白的枢密院有十三位枢臣。詹姆士将其规模扩充了一倍,但他极不愿意召开枢臣大会。他更喜欢在寝宫里幽居独处,独自研究对策,然后分派任务。他更喜欢单独接触枢臣,这样一来,他的诙谐与常识就可以弥补他缺乏威严的不足了。他一点也不喜欢伦敦,总爱去乡下打猎;因为这个优势,他曾给枢臣们写了一封沾沾自喜的书信,他在信中想象,他们为了国事“忍受地狱般的煎熬”。然而,当城里急需他的时候,他总能快马加鞭、突如其来地返回;他说自己“来去快如闪电”。 白厅是一个弯弯曲曲的建筑群,里面密布着一千四百多个房间、密室、陈列室和寝室。这里不知隐藏了多少秘密,举行了多少次秘密会议,上演了多少次不期而遇,出现过多少次争执。这里不仅为约翰·邓讽刺诗,也为本·琼森的两部关于野心和腐败本质的罗马剧提供了恰如其分的场景。这里还为假面舞剧的极盛时代提供了环境。这里每隔一天就举行一次舞会,演出一部喜剧。 然而,宫廷也为阿伦德尔伯爵托马斯·霍华德的艺术收藏提供了最重要的背景,他的藏品包括帕拉第恩的建筑草图以及霍尔拜因、拉斐尔和丢勒的作品。大领主和廷臣们还在奥德利庄园、哈特菲尔德以及其他地方修建了精美的宅邸。位于斯特兰德的北安普敦伯爵的府邸里铺着土耳其地毯,悬挂着布鲁塞尔挂毯,摆放着中国的瓷器;他还有好几架地球仪,收藏了好几个重要国家的地图。这就是詹姆士一世时代欣欣向荣的世界。 在执政之初,当他从爱丁堡向伦敦巡游的途中,他收到了一封请愿书;请愿者是他治下的清教徒,这封请愿书被称为“千人请愿书”,上面有一千名牧师的签名。他们用温和的语气向国王建议,洗礼的时候不用十字架,结婚不用戒指。“教士”和“赦罪”等词应该“予以更正”,坚信礼应该废除,不应“迫切要求”神职人员穿戴法冠、法衣和国教的祭服。 国王本人最喜欢干的事情莫过于辩论宗教的教义,因为他可以借此来显示才华。因此,他登基之后第一个重要举动就是,将一小撮神职人员召到汉普顿宫,辩论宗教政策问题以及宗教原理。五位著名的、博学的清教徒牧师对阵王国的重要神职人员,其中包括坎特伯雷大主教和八位主教。 这是一个宗教论战的时代,这种情况或许预示着,在下一代国王任内将爆发内战。主教阵营对于建制派教会的教义和仪式普遍表示满意;他们都是温和派,他们拥护国家与教会合为一体;他们更相信的是集体膜拜而非私人祈祷;他们承认风俗、经验以及理性在精神信仰方面的角色。这可能还不是一种发展充分的信仰,但它有助于将那些模糊的或灵活的信条粘在一起。它也适合那些只想和邻居保持一致的人。 清教徒阵营更加关注个人良知的迫切要求。他们深信人类天生堕落,只有神恩才能救赎罪恶的人。他们痛恨忏悔行为,鼓励人们高度自省、自律。他们不想要一个主持圣餐仪式的教士阶层,他们要的是传播教义的牧师阶层;他们认为《圣经》上的话才是一切神圣真理的来源。他们要按照天道迹象的指引来行动。秉持清教传统的善男信女们完全服从上帝的绝对意志,任何仪式或圣礼都不能让他们改变初衷。这就赋予了他们扫除世界罪恶的热情和精力,或者,正如某位清教神学家所说,赋予了他们“履行一切义务的神圣暴力”。有的时候,他们直言无忌,如同受到神灵触动一样。有一种不太公平的说法认为,他们真心实意地爱上帝,全心全意地痛恨邻人。 然而,在这一阶段,它们还算不上敌对的教义;或许我们最好认为它们是同一个教会内部相互对立的倾向。在这一年的仲冬时分,他们首次在汉普顿宫正式对阵。1604年1月14日是辩论的第一天,讨论在国王和手下神职人员当中进行。詹姆士就“千人请愿书”提出的变革建议与神职人员展开了辩论。第二天,清教徒神学家受邀与会。首先被点名发言的是约翰·雷诺兹,他认为英格兰教会应该接受加尔文派教义。伦敦主教理查德·班考罗夫特迅速出手干预。他跪在国王面前,提出一个要求:“不要忘记古老的教会准则。”这句话的意思是,不应该允许“分裂派”出言反对主教。詹姆士允许就具体问题继续进行讨论。 在接下来的辩论过程中,国王似乎表现得精明和明智。他并没有向清教徒拥护加尔文主义的要求让步,但他的确接受了他们的另一项提议:为《圣经》翻译一部更好的英译本。这个要求在他执政晚期结出了硕果,那就是钦定版《圣经》。与会代表继续讨论培养博学的牧师的问题,以及如何处理个人良知的问题。国王愿意就某些事情向清教徒让步。他显然认为,采取中间路线会促进教会内部的团结。在严寒的天气下,汉普顿宫的炉火熊熊燃烧,国王身穿皮袍坐在那里;主教们,甚至清教徒的代表们,也穿上了皮斗篷。 一切似乎进行顺利,直到雷诺兹提议,王国内的主教们应该和“长老们”磋商。听到这里,国王动怒了。“长老”这个词指的是基督教会中的牧师,对他来说,这个词有着令人不快的内涵。他曾经因苏格兰的长老会牧师而勃然大怒,那些人并非总是给予国王应有的尊重;他们倾向于共和主义,甚至是平均主义。其中有位长老安德鲁·麦尔维尔当面称他是“上帝的傻封臣”。 如今詹姆士正告雷诺兹及其同事,他们似乎想当“通吃君主制、上帝和魔鬼的苏格兰长老”。他还说,这意味着“杰克和汤姆,还有威尔和狄克,他们坐在一起,随心所欲地审查我、我的枢密院以及我们的所有做法”。他给雷诺兹建议的结语是:“直到你发现我变得懒散、束手不管,方才罢手。”他的座右铭“没有主教,就没有国王”便由此而产生。清教徒的代表离场后,他评论道:“如果这就是他们不得不说的全部内容,我会让他们就范,否则我会赶他们出国,或对他们来点更狠的。” 两天之后,国王召集主教们继续开会,接下来,他又召回了清教徒,命令他们奉行正统的《公祷书》所规定的全部内容。这部《公祷书》是五年前重新发行的。会议结束了。即将问世的《圣经》英译本是会议讨论的最大成果,但是,总的来说,这次会议不能算大获成功。如今,统一的国家教会不复存在,至少出现了两个具有不同意义和目的的教会。 与以往一样,国王对自己在汉普顿宫的表现十分满意。“我把他们打惨了。”他说道。主教们曾对他说,他的讲话具有启发力量。“我不知道他们是什么意思,”约翰·哈灵顿爵士致信妻子说,“但其精神相当无耻下流。”有一次国王说道:“这种观点就是一团大粪!我宁可让我的孩子由猿猴施洗,就像由女人施洗那样。”他还责骂清教徒,让他们“拖着鼻涕滚蛋!” 然而,在很多方面,他是博学之士。终其一生,他都与苏格兰教士争辩、论战。他热衷于参与神学论辩,按照早年的一位评论者的说法,“他理解清晰,判断明智,记忆力超强”。国王还自视为写作大师,写了大量的作品,议题涉及恶魔学、君主制、巫术以及吸烟。在登基纪念章上,他头上戴着月桂花环,彰显出他的文学抱负。他甚至亲自动笔写打油诗,反击别人为攻击他而发表的“歪诗”攻击他。1616年,他把自己的著述汇为一编,出了一个对开本,这在英格兰君主中尚属首例。所以有人称其为“不列颠的所罗门”,这种说法不无嘲讽的意味。 坎特伯雷大主教约翰·惠特吉夫特如今行将就木,他意识到了,汉普顿宫会议的结束并不意味着宗教纷争告终。他心里很清楚,在即将召开的议会里,将出现许多信奉清教思想的领主和绅士。议会定于1604年3月19日召开,国王决定提前四天大张旗鼓地骑马穿过伦敦。既然瘟疫的威胁已经解除,官方宣布,各“郡、自治镇、分区、城市、小村庄”的人们应该群趋主城,颂扬新国王。从伦敦塔到白厅,在游行队伍途经的道路两边按照帝制时代的罗马的风格建起了七座凯旋门。不过,宏伟壮观的场面不一定能够赢得人心。 这届议会规模庞大,与会人员急于摸清詹姆士的底。国王在开幕词中就宗教状况发表了意见,同时向清教徒提出警告,因为他们“一直不满当前的政府”。当他看到清教徒更加关心的是各种特权问题并且表达不满的时候,詹姆士像“父亲对待儿女”那样责骂他们。很快,争吵的由头又出现了。 1、一套真正有故事的英格兰史,发扬史家的文学之魂,让历史更加鲜活具体 这是一套真正用心讲好故事的历史,在史学写作变得越来越专业化的今天,阿克罗伊德再次提醒我们注意,讲好故事是一门多么重要的史家技艺,文学技法仍旧能够帮助我们更好地进入过去的世界。英格兰历史上令人惊叹不已的人物在书中轮番登场:为“离经叛道”的婚姻而得罪天主教会的亨利八世,盛极一时的维多利亚女王,运筹帷幄的温斯顿·丘吉尔……优秀的历史作品不仅仅包含准确的事实,精彩的叙事也会让历史暗流和时代精神变得更加鲜活具体。 2、传奇作家阿克罗伊德用一生筹备,凭一己之力写出真正英国味的历史 彼得·阿克罗伊德是英国文坛的代表性人物,深耕英国文化数十年,著有《伦敦传》《泰晤士河传》《阿尔比恩:英国想象的起源》《牛顿传》《莎士比亚传》《狄更斯传》等数十部关于英国及其伟人的历史著作。2003年,因卓越的文化贡献被授予大英帝国司令勋章,他也是《Time Out城市指南》眼中的新一代英国“国民史官”。他准备了整整一生,从2011年动笔书写“英格兰史六部曲”,历经十年,凭一己之力为他挚爱的国度写下了一整套辉煌的民族史诗。 3、从残酷内战到市井百态,细腻笔触写就英格兰动荡的17世纪 本书从斯图亚特王朝的首位君主开篇,写至詹姆士二世遭到罢免。阿克罗伊德尤为细致地描述了英王詹姆士一世的精于权术与固执己见,以及查理一世激怒国会直到被送上断头台,斯图亚特时代的残酷内战与权力争夺被展现得淋漓尽致。动荡的政治也影响了文化活,除了王族的故事,我们还能在本书中了解到丰富的杰作,例如莎士比亚的晚期著作、弥尔顿的诗歌、霍布斯的政治学专著等。此外,作者笔下生动的普通民众,也为我们还原了17世纪的英格兰社会原貌。 4、海外众多媒体一致推荐!200余幅珍贵图片,再现历史精彩瞬间 《泰晤士报》《观察家》《旁观者》《图书馆周刊》《书单杂志》《科克斯书评》《每日快报》齐声赞誉。六卷中文版精选221幅历史画作和照片,直观呈现富于视觉想象的英格兰历史。阿克罗伊德既是精于叙事的作家,也是史学功底深厚的历史学家,他以作家独有的细腻笔触,在把英国历史娓娓道来的同时,保证史实的严谨性和专业性。 5、设有单卷本和盒装版,满足读者阅读和收藏的需求 为满足不同读者的阅读和收藏需求,中文版既推出可以分卷购买的单册,也提供可整套购买的全集。全集附赠《英格兰史大事年表》手册,帮助读者更好地贯通大英帝国近两千年的兴衰史。