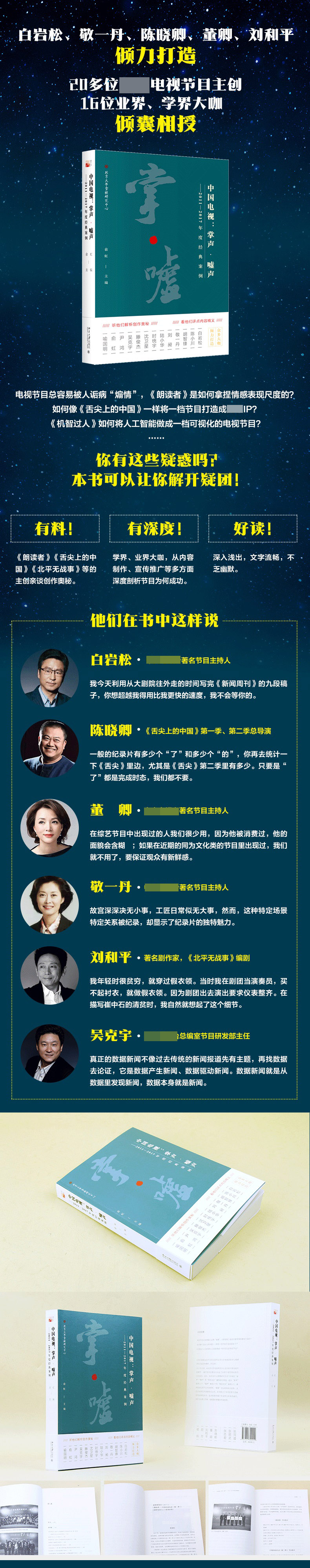

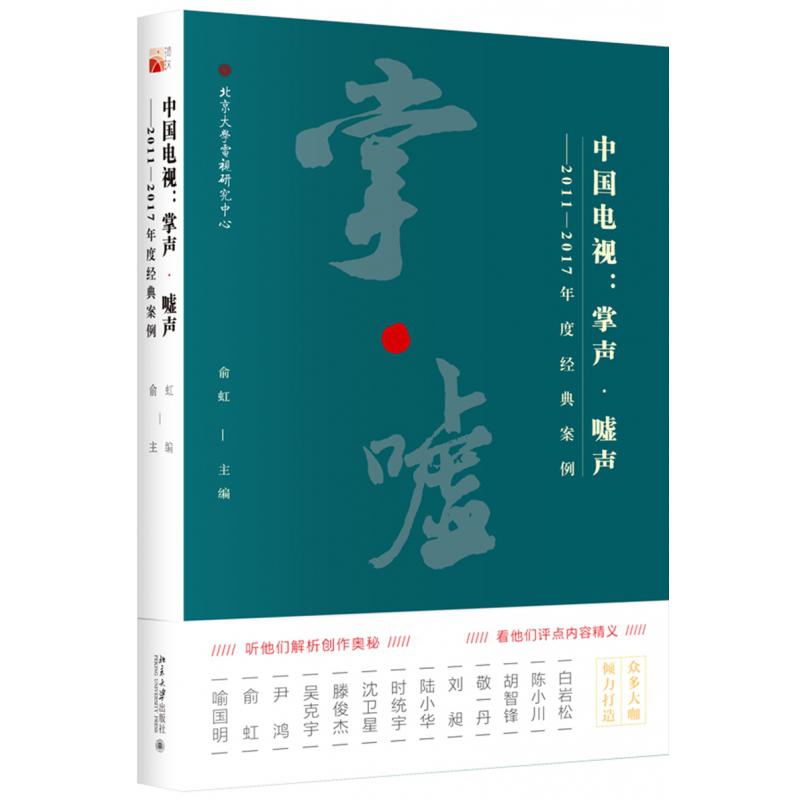

出版社: 北京大学

原售价: 66.00

折扣价: 44.90

折扣购买: 中国电视--掌声嘘声(2011-2017年度经典案例)

ISBN: 9787301300244

俞虹,文学博士,北京大学新闻与传播学院副院长、教授、博士生导师,北京大学电视研究中心主任。主要致力于视听传播、媒介文化与媒介影响、媒介融合等领域的研究。代表性著作有《节目主持人通论》《电视受众社会阶层研究》等,在核心期刊发表学术论文80余篇,主持、参与多项国家级、省部级课题。连续多次担任中国广播影视大奖、中国电视星光奖、中国电视金鹰奖、中国播音主持金话筒奖评委,中国电视年度掌声·嘘声发布会暨论坛的发起人、组织者。

\\\"“我一眼看见这个东西,跟别的故事不一样” ——张同道对话陈晓卿(节选) 张同道:北京师范大学艺术与传媒学院教授,北京大学电视研究中心特聘研究员 陈晓卿:《舌尖上的中国》总编导 张同道:《舌尖》拍摄上大面积地实现了视听陌生化,就是把一个平常的场景拍得不平常。 陈晓卿:真实和表现是对立的,你看到的东西和你想表达的东西,中间存在着信息过滤,存在着因果的重建。什么叫因果的重建?电影是线性的,放在前面的永远像原因,在后面永远是结果。我看到的世界和你看到的世界是两个世界。 张同道:你那个白菜就比较典型,切白菜就一个镜头的事,你用了四个镜头。 陈晓卿:这是态度问题。这个白菜像我们的主人公一样,我们是仰视它的,不能那么简单地切,而且它正好在一段食物制作的开头,要给大家制造点悬念。 张同道:所以白菜打开像一座山,从中间看。 陈晓卿:这个在摄影美学里叫宏观和微观。微观到极致的时候,你的联想就是宏观;在宏观到一定极致的时候,河流就像血脉一样。我们叫极致化处理。把熟悉的东西陌生化,把陌生的东西熟悉化。这样的情景特别多。 张同道:解说词也是陌生化,语调、语态,包括组词的方式。陈晓卿:对,这个也是技巧的问题,你去看BBC的任何一个解说词,简单、短促、有节奏。你可以统计一下,一般的纪录片有多少个“了”和多少个“的”,你再去统计一下《舌尖》里边,尤其是《舌尖》第二季里有多少。 张同道:有意识地把它消掉。 陈晓卿:它是没有意义的,只要是“了”都是完成时态,我们都不要,把它作为行进式的。 张同道:你一直对语言很敏感,做电视的人很少有对语言这么敏感的。 陈晓卿:这也跟写作习惯有关,甚至和音韵是有关系的。中国话要说得漂亮。你可以再做一个统计,《舌尖》解说词的每一个段落的尾巴,几乎都是平声字,几乎找不到仄声字。 张同道:在第二季操作中有没有什么特别难的? 陈晓卿:没有多难。一段拍摄回来了,你要给我剪三个东西:一个是兴奋点;一个是人物出场;一个视觉的冲击。把这三个给我剪出来,故事你再慢慢剪。人物出场像地基,决定性瞬间像钢筋,其他的东西像是抹的材料。有了间架结构之后,其他的事都好办。兴奋点是你的创意和造型,就是我一眼看见这个东西,跟别的故事不一样。在哪?这就逼着导演自己在生活里面去寻找。 张同道:但是第二季会不会太满了,速度太快了。 陈晓卿:这个我可以用另外一个结果性的东西来告诉你,就是看分分钟的收视率,第二季收视最高的一集是《秘境》,有一千八百个镜头,《相逢》那一集收视率最低,剪辑率最低,只有一千二百个镜头。 \\\" \\\"20多位优秀节目主创人员 16位电视业界、学界大拿 倾囊相授\\\"