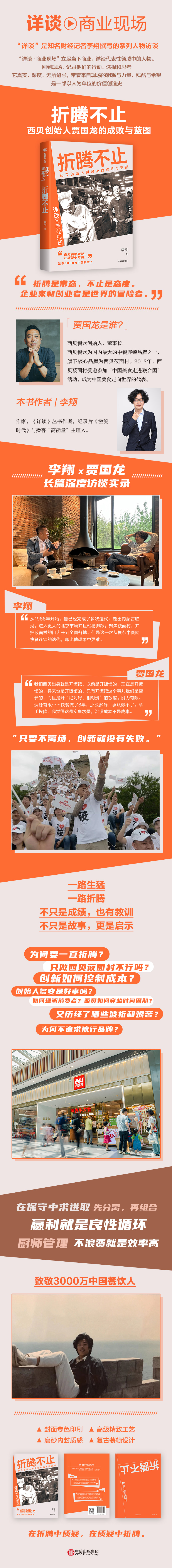

出版社: 中信

原售价: 69.00

折扣价: 44.20

折扣购买: 折腾不止:西贝创始人贾国龙的成败与蓝图

ISBN: 9787521766929

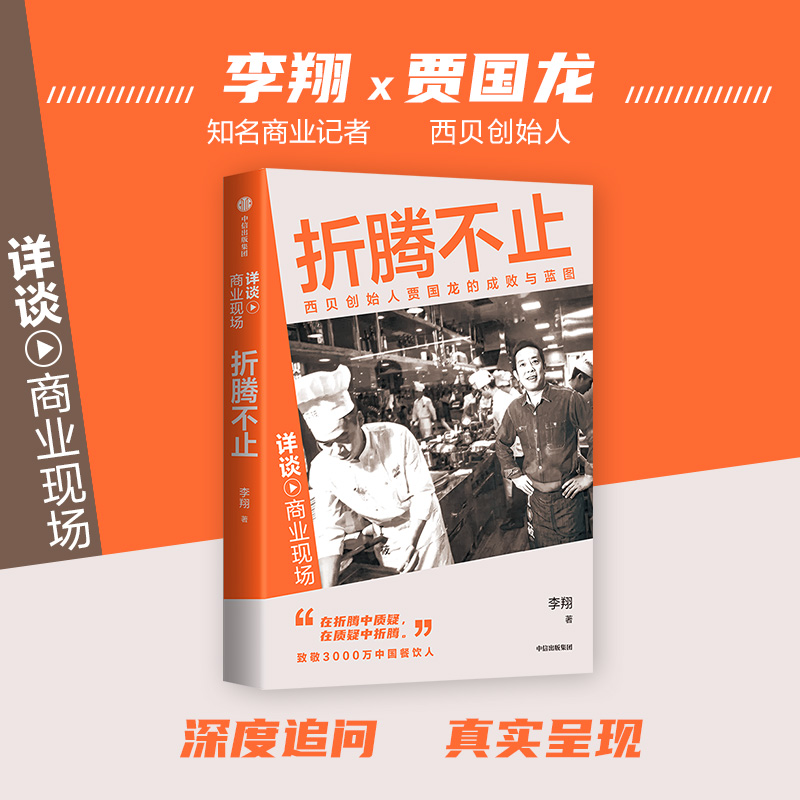

李翔 作家 ,《详谈》丛书作者,纪录片《激流时代》与播客“高能量”主理人。

贾国龙是一位餐饮企业家,他创办了中国最知名的餐饮品牌之一西贝集团(本书简称“西贝”)。 到目前为止,西贝旗下的正餐品牌西贝莜面村,在全国有超过 300 家门店,每年的营业收入在 60 亿元左右。按照贾国龙公布的数据,西贝在 2019 年的营收超过 62 亿元,三年新冠疫情期间有所下滑,2023 年重新恢复增长,营收才再次超过 62 亿元。 作为对比,目前国内规模最大的中餐连锁品牌海底捞,在2022 年拥有 1371 家门店,营收达到 347.41 亿元;旗下包括太二酸菜鱼的中餐公司九毛九,2022 年营收为 40.06 亿元;连锁火锅品牌呷哺呷哺,2022 年的营收为 47.25 亿元。其中除了呷哺呷哺相比于 2019 年的 60.3 亿元有较大幅度的下滑外,海底捞和九毛九都有不同程度的增长。 雄心:市值数千亿人民币的公司 不同于海底捞、九毛九或者呷哺呷哺这样已经上市的中餐公司,西贝仍然是一家非上市公司。在贾国龙的主导和推动下,公司在近几年做了内部的股权改革和员工激励,但是总部85% 的股权仍然掌握在贾国龙和他的太太张丽平手中。 贾国龙曾经表现出对公司上市的抵触。2018 年西贝创业30 周年时,他曾经在内部讲过两句非常决绝的话:西贝永远不上市,把利分给奋斗者。后来任西贝高级副总裁的贾林男曾经问贾国龙:“为什么非要加上‘永远’这两个字?”贾国龙回答说:“就是要把话说绝,断了人们的念想。”在那之前,一位投资人朋友跟我说,除了贾国龙自己的一位朋友,贾国龙把此前投资了西贝的投资机构的股份全部清退,目的是让公司保持在私有状态。 这一点或许是受到了华为的影响。以营收计算,华为是中国目前规模最大的科技公司之一,也同样始终拒绝上市。贾国不止一次表达过对任正非的推崇,尽管西贝是一家典型的直接面向消费者的公司(To C),而华为在很长一段时间内都是服务企业用户的公司(To B)。这两类公司通常来说在思考问题时并不尽相同,因为前者需要跟海量的消费者产生关联,而后者往往只需要打动数量有限的客户。同时,由于这些年宏观环境的变化,对任正非推崇有加的中国企业家,往往也是带有较为强烈的民族情感的企业家,当我委婉地向贾国龙指出这一点时,他有点惊讶:“问题是,还有不推崇任正非的做企业的人吗?” 不过,今天贾国龙已经一改之前西贝永不上市的口风,尽管在公司上市之后需要经受公开市场和投资人的审视。借用股神沃伦·巴菲特的比喻:“市场先生情绪多变且喜怒无常,有时候给出的价格可以说合理,有时候又会给出荒谬的报价。”但更重要的是,一来是贾国龙意识到,如果自己要“打大仗”,他必须要赢得资本的支持,因为钱就是“弹药”;另一方面,新冠疫情发生之后,他真切地感受到了不可预知的风险冲击,他在接受媒体采访时直言,那时候西贝账上的现金只够给员工发三个月的工资。这两方面让贾国龙开始对资本有了新的认识。 现在,他对西贝未来的期待是成为一家市值千亿人民币乃至数千亿人民币的公众公司。在贾国龙办公室的墙壁上,写着西贝在 2020 年年初定下的十年规划: 2026 年 IPO(首次公开募股), 目标市值 1000 亿元,2030 年目标市值 4000 亿元。不过后来他承认,三年新冠疫情会让当时制订的所有规划都延后完成。 要达成这一目标当然并不容易。以中国餐饮公司中规模最大、市值最高的海底捞为例,海底捞在 2021 年一度市值超过4600 亿港元,如今却不足 1000 亿港元,这是典型的“市场先生反复无常”的例子。其中当然有外部环境变化带来的资本市场本身的调整,以及公开市场上投资人对餐饮公司估值逻辑的变化,但不可否认的是,仅从营收规模上来看,海底捞目前的体量已经是西贝的六倍,西贝要想拿到这样的高估值,就必须 在营收规模和增长速度上证明自己。 贾国龙把希望寄托在西贝的新业务模式上。在 2022 年 10月我见到他时,他在办公室向我展示他的十年规划,要完成这个规划,意味着今天贡献着西贝绝大多数营收的西贝莜面村,只需要增长到 100 亿元即可,而新的零售和快餐业务则要从 0增长到 1000 亿元。相比于正餐而言,零售和快餐的确能支撑起更大规模的公司。单就快餐而论,全世界最大的餐饮企业麦当劳,2022 年的营收规模超过 231 亿美元,市值超过了 2000 亿美元。这也意味着,只有零售和快餐才能让贾国龙接近或实现他为西贝制定的愿景:全球每一个城市、每一条街都开有西贝,一顿好饭,随时随地,因为西贝,人生喜悦! 不过,三年的新冠疫情危机,再加上西贝探索新业务的不顺,让公司实际发展的速度落后于他的预期。2019 年西贝的营收规模达到 62 亿元之后,此后三年西贝都没有再达到这个规模,直到 2023 年才重新恢复了增长。 创业:从临河到北京 贾国龙 1967 年出生在内蒙古自治区,父亲是位医生。5岁时他跟着父母搬到内蒙古自治区巴彦淖尔盟临河县(2003年时,行政区划改革,变为巴彦淖尔市临河区)。此后西贝的产品中,一直不乏他在临河成长中吃到的小吃,比如莜面村最受欢迎的凉菜之一西贝面筋,再比如他一直认为可以成为极好的餐饮零售产品的焖面。 1986 年,贾国龙在复读一年之后,考上了大连水产学院。 学校建在海边,学生们戏称自己的宿舍为“海景房”,但是贾国龙并不快乐。他天性好强,证据之一是他在高中时迷上排球,连当时学校组织的最受欢迎的课外活动看电影都不愿意去,宁肯自己在操场练球,就为了进校队打上主力。当然这种热情也影响了他的学习成绩。大学时期骤然的放松让他感到不适应,他自己曾经描述这段生活是“上课看武侠,下课踢足球, 晚上看电影”。 1988 年,大二下半学期,贾国龙决定退学,自己做生意,今天我们叫创业。尽管从班主任到系领导都纷纷找他谈话挽留,理由是“考上大学多不容易”,但他还是决绝地在 5 月底退学,然后 8 月份就在老家临河租了一个摊位卖啤酒和饸饹面。紧接着,10 月份开了一家咖啡厅,随后改成小吃店,卖鸡肉炒疙瘩和羊肉泡馍。第二年贾国龙又开了家酒吧,除了卖酒,还卖凉菜和面片。然后,在西贝酒吧出了名之后,开始做 海鲜和火锅生意。一言以蔽之,贾国龙很早进入餐饮业,并且 在当地站稳了脚跟。 虽然在临河做出了名堂,但贾国龙走出内蒙古的第一步以惨败告终。1996 年年底,他和妻子张丽平一起到深圳接手经营一家 400 平方米的海鲜酒楼,结果开业 9 个月亏损 137 万元。从深圳撤店的过程中,可能是因为压力,贾国龙染上感冒,咳嗽不止,两个月都好不了,而他的太太张丽平说自己“一个星期瘦了 6 斤”。 退回临河休整两年之后,1999 年,贾国龙到北京市西翠路承包了 2000 平方米的金翠宫海鲜大酒楼,随后更名为金翠宫莜面美食村,从海鲜改为西北菜。 这一次他选对了。记录了西贝早年历史的《西贝的服务员 为什么总爱笑》一书写道: “2000 年年底时,贾国龙在临河有 4 家餐厅,在北京有 1 家餐厅,这 5 家餐厅当年总利润为 161 万元,其中北京这家餐厅的利润是 151 万元。” 这让贾国龙信心倍增。它至少验证了贾国龙的两个判断:第 一,他可以在人口更多、消费能力更强的一线城市立足。第二, 在大城市里,一向被认为上不了台面的西北菜其实是受欢迎的。 随后,2001 年 2 月,西贝莜面村在北京的第一家旗舰店六里桥店开业。这家店一直开了 20 多年,至今仍是西贝最受欢迎的门店之一。 中餐标准化:先分离,再组合 餐饮公司的规模扩大,有两条最简单直接的路径:一条是不断开拓新的品类,做新品牌。比如一家公司可以在一座城市或者一个商圈深度耕耘,用不同的品牌,开不同的餐厅,做不同的菜系。另一条路径是聚焦一个品牌和一个品类,然后锁的方式来扩大规模。 贾国龙早年选的是第一条路径。他在临河做过火锅、做过海鲜、做过西北菜。后来到北京,也做过新的品牌,比如主打宴会的腾格里塔拉,其看点是有类似蒙古王爷嫁女儿时的歌舞表演。再比如现在在北京还开有一家店的高端品牌九十九顶毡房,主打是蒙古族的全羊宴。贾国龙也在求新,他自认在做出差异化的餐厅和餐饮产品上有自己的天分。 从 2009 年开始,贾国龙选择第二条路径:聚焦西贝莜面村,把西贝莜面村连锁化。不过,他没有选择更激进地聚焦,也就是关掉所有其他品牌门店,只留莜面村。这点可能跟近年来大众市场对贾国龙的认知不同,他其实相当谨慎,给自己留足了后手。贾国龙后来讲:“其他品牌的店我不关,我不再开新的了行不行,它好好的,我关它干吗?”腾格里塔拉是店面租期到了之后不再续约,这个品牌就成了历史。西贝海鲜是不再扩店,但是已有的门店如果在所在市场(比如呼和浩特)仍然很受欢迎,那就让它继续开着,只不过,在如今西贝的蓝图里,它贡献的份额已经“可以忽略不计”。九十九顶毡房在北京开了两家店,后来因为被投诉在公园里做餐饮,就关掉了一家。对于这点贾国龙很是无奈,说:“那公园是我们建的,在我们去之前,那个地方就是一片城市垃圾场。” 创始人时间和精力的聚焦,以及公司资金和资源投入的聚焦已经足够。聚焦的结果是,2009 年西贝全年的营收总额是 5 亿元,到了 2018 年,西贝全年营收达到 56 亿元,进入中餐企业第一阵营。还是对比三家已经上市的餐饮企业:海底捞2018 年的营收为 169.69 亿元;呷哺呷哺为 47.34 亿元;上市较晚的九毛九没有公布 2018 年的数据,但是公司 2020 年的营收为 27.15 亿元。 在 2018 年和 2019 年前后,尽管西贝的营收只有海底捞的三分之一,但是在市场声量上,西贝已然跟海底捞一同被视为中餐企业连锁化的代表公司。2018 年 9 月海底捞在香港上市之后,股价表现不俗,西贝也因此一度被投资机构堵上门来。不过,也正是在那个时间点,贾国龙说出了那句在社交网络上被热捧的话:西贝永远不上市,把利分给奋斗者。 西贝从 2009 年到 2019 年这十年之间的极速扩张,至少有三个原因。 第一个原因是西贝莜面村门店不断更新迭代,直到更适合在城市里扩张开店。莜面村的第一代门店是街边独立大店。用贾国龙的话说,是在城市边缘卖边缘菜。当时的西贝门店并不开在城市核心商圈,做的也不是人们通常认为的核心菜系,比如粤菜、川菜、淮扬菜等。但是因为颇有特色和规模,也值得人们专程去吃。当时西贝门店往往都是数千平方米的面积,菜有 200 道,这其实是大型中餐刚开始时的普遍选择。海底捞最开始进入北京时,也是街边独立大店,当时海底捞创始人张勇称之为“酒楼模式”。第二代门店在 2010 年之后出现,西贝莜面村开始从街边店走入当时大行其道的城市综合体,因此不可避免地要缩小门店面积,第二代门店的面积在 700 至 1000 平方米之间,对应的菜品也缩减到了 100 道。不过真正让莜面村大规模开店的是 2014 年 4 月开始的第三代门店。莜面村的第三代门店面积更小,在 300 至 600 平方米之间,菜品也更精简,在 50 道左右。这样的门店规模让莜面村可以在租金更高的城市核心商圈的核心商场里开店。 第二个原因是西贝对菜品的标准化研发,这也是贾国龙颇为得意的地方。我问过他,西贝对餐饮行业的贡献是什么,他 回答,西贝在那么多地方开那么多店,但是每家店的出品都能保证质量稳定,这是行业里大家都佩服的。 如果没有办法标准化,那么自然没有办法规模化。工业化的秘密就藏在这里。工业化的集大成者是福特汽车的创始人亨利·福特(Henry Ford),福特汽车的工厂流水线又启发了麦当劳的创始人理查德·麦当劳和莫里斯·麦当劳。工业化的精神从制造业传递到了餐饮业,让第一次见识到麦当劳冰激凌机 的推销员雷蒙·克罗克(Raymond kroc)大开眼界,并让他下定决心,要不顾一切加入到麦当劳的事业中。之后,正是在雷蒙·克罗克手中,麦当劳成了全世界规模最大的餐饮企业。在麦当劳,从汉堡到薯条,都被分解为可以由员工来标准化执行的动作,从而保证了麦当劳的出餐速度和口味的稳定性。 但是始终强调手艺的中餐却迟迟难以标准化。无论是“火候”还是“锅气”,都很难量化,也不好复制。也正因如此,中餐品牌里规模较大的公司,往往都是做火锅的。因为在中餐里火锅最不强调厨师、最容易标准化。贾国龙引用海底捞创始 人张勇的话说:“海底捞就一道菜。” 贾国龙认为自己找到了中餐标准化的底层逻辑:分离和组合,而且是先分离再组合。比如一道蛋花汤,可以分离为鸡汤、鸡蛋、香油和蔬菜干料。分离之后,每一部分的食材都可以单 独加工,确定好分量再组合到一起。当然,这只是对一道最简单的菜最为粗略的描述,即使是这样一道蛋花汤,在分离组合的过程中也可以不断优化,直到找到效率最高、出品最稳定的方式。在后文的访谈里,贾国龙对这个优化的过程,有更详细的描述。 在组织和流程上,菜品的标准化由西贝内部专门的标准化部门来完成。整个过程由五个环节构成,最初由研发菜品的导师确定标准,一直到把标准落实到门店,再到根据门店反馈来修改标准。 西贝极速扩张的前两个原因都属于企业和企业家的个体努力,最后一个原因则是中国那段时期城市化水平的提升,以及城市中商业综合体的大规模建设浪潮。2009 年,中国的城镇化率约为 47%,到了 2019 年,城镇化率超过 60%。同时,在城市中,城市商业综合体开始不断建成。以中国最大的城市商业综合体运营商万达为例,2009 年,万达在整个中国一共建成和运营着 27 座万达广场,而仅仅在 2019 年一年,万达就在全国新建了 43 座万达广场,开业运营的万达广场数量达到 323座。这还仅是万达一家。新开业的城市商业综合体,需要有优质的商家入驻,这就给了像西贝这样的餐饮企业机会,莜面村可以跟着在中国各个城市不断落成的城市商业综合体一起扩张。 除了西贝,今天中国成规模的餐饮企业可以说都受益于此。当然,更不用说,在这个过程里,中国经济也保持着高速增长。2009 年,中国人均 GDP 是 2.62 万元,2019 年,人均GDP 达到 7.01 万元,以当时的汇率计算,首次突破 1 万美元。收入的提升,可以支持人们更频繁地下馆子。 1.资深财经记者李翔“详谈·商业现场”系列,展现以人为单位的商业现场实录 李翔是国内财经圈公认的最好的商业作者,长期深耕于中国商业领域。在纸媒时代兴盛的时候,李翔做过商业记者;在杂志快速进入数字化时代的过程中,李翔又担任过主编;后来在知识服务行业刚刚兴起的时候,又推出个人向的知识付费产品。其笔下的报道覆盖上亿读者。 2.西贝创始人贾国龙亲述创业发展史,中国餐饮业穿越时间周期的示范 贾国龙为何不断折腾第二曲线?西贝跨越36年时间周期的奥秘是什么?中国餐饮业正在面临的挑战和未来在哪里?西贝如何艰难做出中餐的标准化,并不断想象其创新未来?李翔历时2年,亲历西贝与贾国龙的行动和变化,完整还原西贝探索第二曲线的过程、贾国龙对西贝的经营理念与思考,以及他对中国餐饮行业的独特看法与坚持行动。 3.封面专色印刷,内文包含10余张珍贵授权照片,精美装帧设计 本书将贾国龙的厨房工作照作为封面主视觉,充分展现贾国龙近40年始终扎根在一线,以此来展现更真实、更完整的被访人形象。双封设计,内文采用轻型纸,给读者良好的阅读体验。