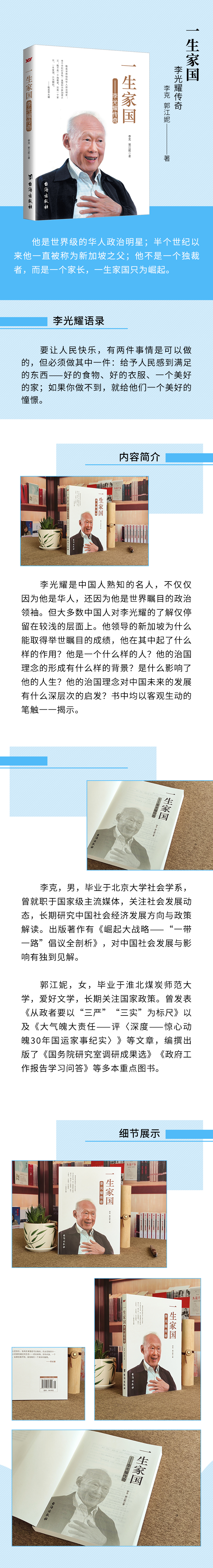

出版社: 台海

原售价: 58.00

折扣价: 0.00

折扣购买: 一生家国--李光耀传奇

ISBN: 9787516806500

李克,毕业于北京大学社会学系,曾就职于国家主流媒体,关注社会发展动态,长期研究中国社会经济发展方向与政策解读。出版著作有《崛起大战略——“一带一路”战略全剖析》,对中国社会发展与影响有独到见解。 郭江妮,毕业于淮北煤炭师范大学,长期关注国家政策。曾发表《从政者要以“三严”“三实”为标尺——学习习总书记“三严”“三实”要求和焦裕禄精神的心得体会》等文章,编撰出版有《国务院研究室调研成果选》、《政府工作报告学习问答》等多本重点图书。

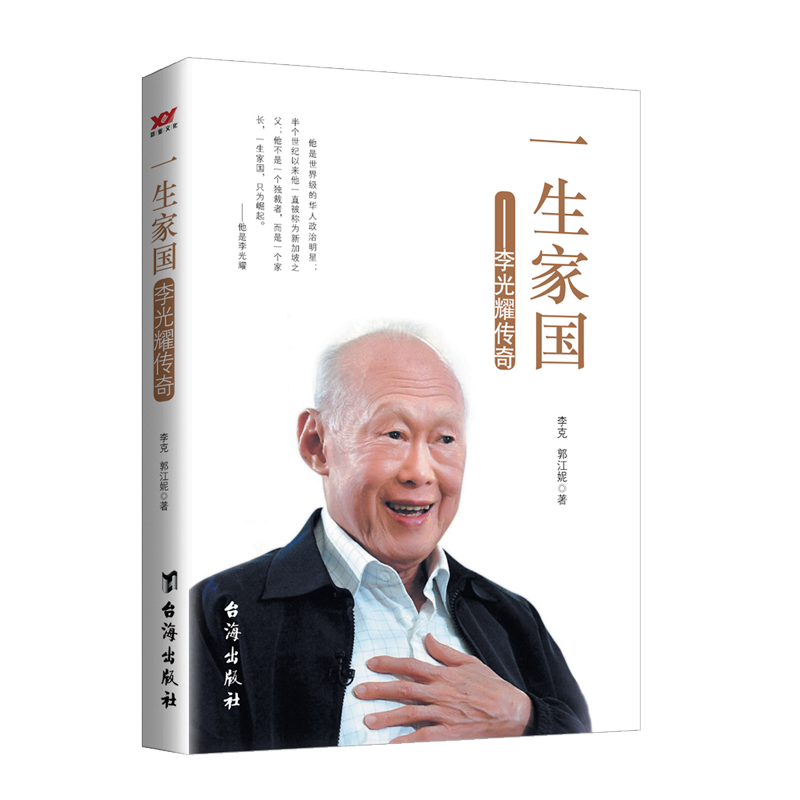

李光耀与柯玉芝在剑桥 李光耀学会了打高尔夫球,他大半是一个人打,地点在阿瑟王城堡旅馆的九洞高尔夫球场。这座球场平时空无人影,李光耀是个新手,他和柯玉芝经常花很长时间找打丢的高尔夫球。柯玉芝也趁机采摘野生蘑菇,由看管庄园的房东太太替他们煮,味道鲜美。 英国人对自己人和外国人都彬彬有礼,让李光耀感觉很不错。给他印象最深的是驾车的英国人的彬彬有礼:你向有权先行的车子挥手示意,对方也向你挥手致谢。 “这真是一个文明社会,”李光耀心里想。 英伦的生活也有并不十分愉快的遭遇。他也会碰到英国人里种族歧视的遭遇。 对李光耀这样一个看起来邋遢贫穷的亚洲学生,有些英国女房东表现得十分刻薄顽固,另一些英国的办事人员则觉得为这样的学生服务有失尊严。 有好几次,李光耀到地铁站附近挂着“空房出租”牌子的房屋打听,女房东发现李光耀是华人,便说房间已经租出去了。 后来,李光耀为了避免再碰钉子,便先打电话,向女房东自报家门说自己是华人。如果她们不愿把房间租给华人,可以电话里当场拒绝,免得李光耀专门去跑一趟。 战后初期英国的物资短缺,有一段时间,李光耀不得不在伦敦租那种起居兼卧室两用的房子。这里的房东太太只提供早餐。早餐过后,李光耀和柯玉芝就不得不得离开房间,好让房东太太打扫。这时,他们只好到公共图书馆去读书,而午餐和晚餐则不得不在餐馆解决。这倒真是一件无奈的事。 英国大学的思潮 在英国大学,李光耀不但专门学习法律专业的课程,为以后执业当律师做准备,这个时候他还广泛听一些政治、经济学的课程,扩展自己的视野。 这时的李光耀,是一个理念渐渐成熟的青年。他的理想已不再局限于学一项专业的技能以利日后谋生,而是触及得更远了。 英国的大学里,各种思潮都很活跃。 伦敦经济学院的政治学教授哈罗德·拉斯基给李光耀留下了深刻的印象。他是个小个子,虽然外表不起眼,但头脑灵活,很有语言魅力。 李光耀听过两三次拉斯基讲课,从拉斯基那里第一次听社会主义理论,立即被吸引了。拉斯基所提出的理论是,人人都应该在社会上得到平等的发展机会,建立一个公平有序社会,他反对由于出身、地位不同而出现贫富悬殊。 这种说法吸引甚至鼓动了李光耀这样一个来自英殖民地的学生,这不是没有来由的。 那时,广大的英殖民地的人往往想当然地会认为自己是大英帝国的一部分,然而现实却是残酷的。他们不得不接受这样的事实,实际上,英国人历来优先考虑的是自己本土的利益,在很大程度上他们对于殖民地只是利用那里的资源、劳动力来创造财富,从而维持英国本土人的优裕生活。换句话说,殖民地只能是大英帝国的二等公民。 所以,拉斯基的话很容易打动当时在英国求学的来自英殖民地的学生。这些学生受到了教育和启发,他们充满了改变现实的理想,萌发出推动殖民地独立建国的意识。 李光耀还接触到当时英国的社会主义价值观。 他曾学习过英国工党财相多尔顿编写的经济学教材。教材里有这样的观点:“所得税是公平进步的,因为赚得多就得多缴税,税率也更高”。 在李光耀看来,这价值观在一定程度上损害了英国的经济成长。 李光耀认为,这种理论没考虑到人性的特点,在他看来,累进税会扼杀人们勤奋工作和创造财富的主动性,尤其是扼杀了有本领、有能力这样做的人,使人们变得没有进取心。这种思考为李光耀后来在新加坡的治国理念埋下了伏笔。 这个时候李光耀也受到当时英国的反共气氛的熏染。 英国的报纸上,经常报道当时苏联的消息,报道说苏联人在东欧国家建立亲苏政权,并压制当地群众的一些反苏活动。在课堂上李光耀的老师有时会义愤填膺,大骂苏联共产主义的邪恶。 相对于革命式的改造国家和社会的手段,李光耀更喜欢学院里的费边主义宣扬的理念。 费边主义的主张是一步步地消除两极分化、走向理想社会,而不是非要砍下富人的头,没收他们的财富。一切应该分阶段进行,不扰乱经济,不制造社会动乱。通过对富人课以重税来剥夺他们的财富,这一来,他们的子女就得在跟穷人子女平等的基础上从头开始。 这在当时的李光耀听了颇为神往。但多年以后他就为自己的这种神往感到好笑了。因为他发现,当英国人真正这么做的时候,所谓“上有政策下有对策”,英国的富人找到专业律师大钻法律空子,大搞“合理避税”。这种政策根本约束不了富人。 李光耀结交了一些英国同学,这些学生多是剑桥大学工党俱乐部的活跃分子,后来在1950年的大选中,这批人以工党候选人的身份参加竞选,投身英国政界;还有一些后来成为英国大学法律专业的著名学者。 在伦敦期间,年青的李光耀有几次还特意到英国的下议院听那里的议员演讲和辩论,见识了议会辩论的唇枪舌剑,并接触到那里的议员们。 议院里的工党议员和保守党议员对殖民地学生的看法和态度大不相同。有些工党议员对李光耀这样的殖民地学生极为友善,而保守党文员一听到殖民地学生谈起自由和独立就嗤之以鼻。 书生意气指点江山 有一天,柯玉芝对李光耀说,“我发现你跟以前不太一样了。过去的你,开朗、乐观,到哪里都是个活跃分子,好像没什么事情能难倒你。也懂得尽情享受人生。而现在看起来却严肃了很多。” 是的,身在英伦的李光耀确实思索了很多严肃的问题,不仅仅是自己未来的前途,还有新加坡殖民地的前途。 李光耀从英国人统治下的殖民地来到了英国本土,这让他真真切切地见识了英国和英国人是什么样的,看到了殖民地社会和英国本土社会在各个方面的悬殊差距。 他亲眼看到,英国人并没有把殖民地和自己的本土同等对待。他们统治殖民地的方针,并不是本着新加坡、马来亚人的利益,而是本着英国人的利益。李光耀越来越感到,英国人关心的,是如何从马来亚输出那里的橡胶和矿产,最大限度赚取利润,以支持英国本土的经济发展。 他思想上的转变还在于,本来英国人在殖民地似乎天经地义的高贵、充满绅士风度和高人一等,然而背后隐藏的却是,对于推动殖民地社会的进步毫无兴趣,只是在乎殖民地政府给他们的丰厚的薪金。 在英国就读,一方面遇到了很多和蔼可亲的良师益友,另一方面,他也能感受到一些本土英国人对殖民地学生的歧视。一些英国房东不愿意把自己的房子出租给李光耀这样的华人殖民地留学生。还有一些政府机构的办事人员,也明显对他带有冷傲的态度。这让李光耀感到,英伦,并不是自己的国家。 殖民地的未来前途,成为李光耀开始重新审视的一个命题。 在英国上学的时候,李光耀经常和一同来自殖民地的同学一起聚会,地点是伦敦的马来亚大厦。这其中就有同为莱佛士学院出身的吴庆瑞和杜进才。 他们聚在一起谈的最多的话题之一,就是英殖民地的未来政治蓝图。 吴庆瑞是李光耀就读莱佛士学院时期的经济学导师。他在伦敦经济学院修读经济学学士课程。杜进才则在伦敦大学攻读生理学学士课程。 他们和其他几个人组织了一个称为“马来亚论坛”的团体,目的是要在学生当中培养政治意识,同时促使包括新加坡在内的马来亚独立国家早日成立。论坛的成员来自所有种族群体,包括马来人、华人、印度人和欧亚裔。 论坛本身的政治倾向既不偏左,也不偏右。它的立场是反殖民主,但主张用非暴力的方式。论坛的成员举行集会时,往往邀请英国的政界人物、工党政府的部长或是保守党和自由党的国会议员来演讲。 李光耀与同学们大谈一阵国是之后,一起马来亚出来,到洒廊里痛饮一番。英国的啤酒对李光耀来说糟透了,淡而无味,又带有一种浓浓的英国特有的苦涩味儿。而谈醇啤酒价钱很贵,威士忌则贵得叫人动也不敢动。李光耀和他的同学们那时还只是一些“穷学生”,只好一面喝着这种廉价的啤酒,一面畅谈他们回到新加坡之后所要干的大事。 "他是世界级的华人政治明星,年仅36岁时便领导新加坡走向独立; 他一直被称为新加坡之父,主导新加坡的转型,让新加坡的经济取得了西方式的成功; 他不是一个独裁者,而是一个家长,一生家国,只为崛起; 他就是李光耀。"