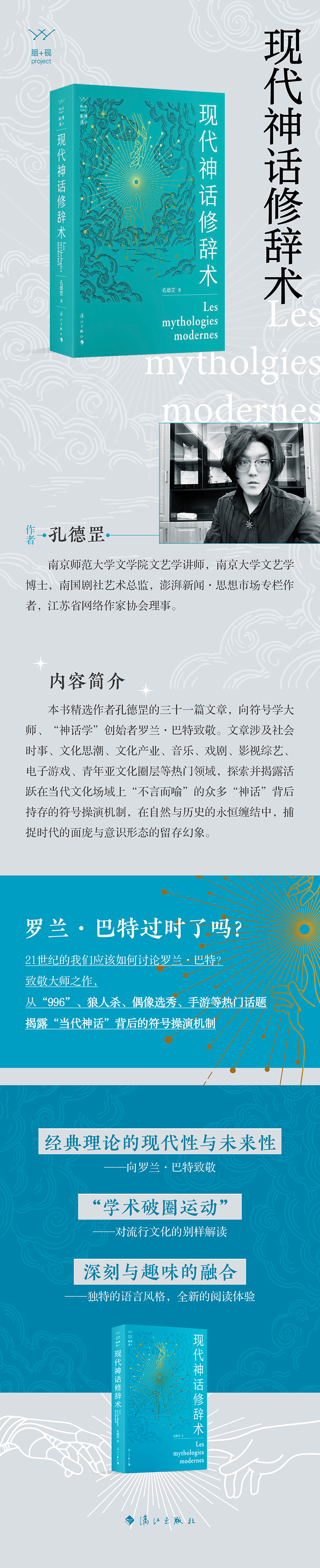

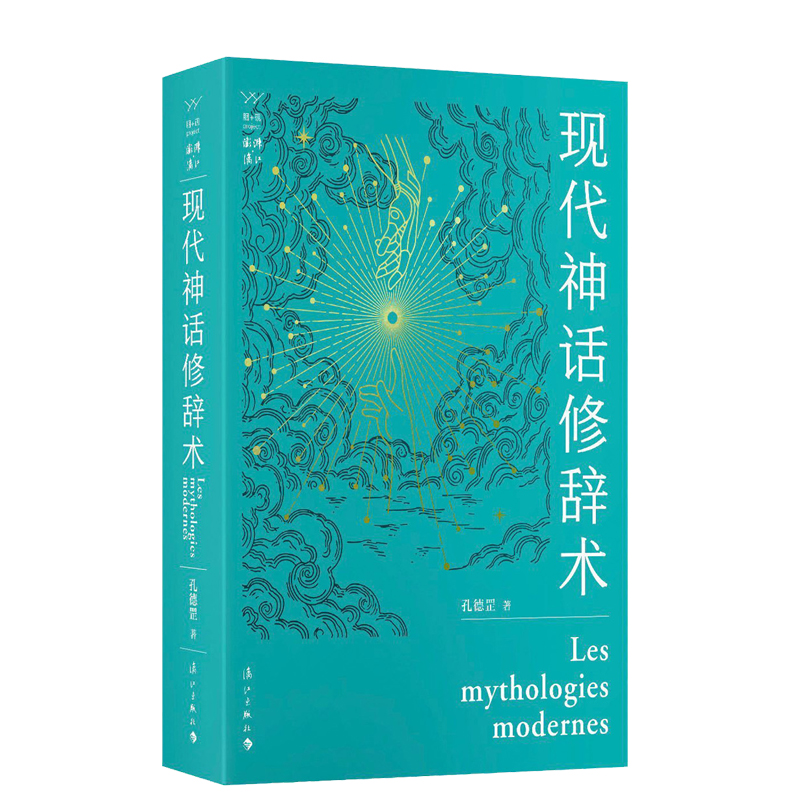

出版社: 漓江

原售价: 58.00

折扣价: 34.80

折扣购买: 现代神话修辞术

ISBN: 9787540793470

孔德罡,南京师范大学文学院文艺学讲师,南京大学文艺学博士,南国剧社艺术总监,澎湃新闻·思想市场专栏作者,江苏省网络作家协会理事。

综艺形式的“脱口秀”/“单口喜剧”:一种广场景观修辞术 刊发于2020年9月16日 十几年前的苏教版英语初中课本里有一篇课文,说的是美国著名单口喜剧演员比利·克里斯托(Billy Crystal)——这可能是很多国人最早接触到“单口喜剧”(Stand-up Comedy)的时候,可想而知,不少英语老师在教授这节课时的尴尬:不仅老师和学生都很少见到“单口喜剧”的演出,况且如何翻译“Stand-up Comedy”都是个难题。记得我当时的老师非常直接地就翻译成了“单口相声”,大家立刻醍醐灌顶,课程也得以顺利地进行下去。 可是单口喜剧真的就是单口相声吗?当时并没有太多人知道。虽然在粤语地区,黄子华的“栋笃笑”已经引爆剧场多年,但粤语文化与大陆主流文化之间毕竟还是存在断层。当时大陆主流文化中可以接触到的最类似“单口喜剧”的东西,是东方卫视深夜21:00播出的一档节目,叫做《东方夜谭》——多年后,已经转战美食节目多年的主持人刘仪伟依然可以骄傲地在《吐槽大会》上说,他是大陆第一位“脱口秀”主持人。《东方夜谭》是一个注脚,它意味着“单口喜剧”在中国大陆最主流的传播路径,是综艺节目而非剧场;也因为“单口喜剧”在大陆一开始就与电视综艺节目之间纠缠不清,以至于“Talk Show”(脱口秀)这一更宽泛、更贴近综艺形式的名词,取代了“单口喜剧”成为这一表演形式的代称。 在《东方夜谭》沉寂,以及上海一些剧场的短暂辉煌之后,是“谷大白话”“管鑫”“空耳同传君”“Not小月月”等人在微博上翻译的一系列美国单口喜剧,包括“囧司徒每日秀”(The Daily Show with Jon Stewart)的出圈爆红,逐渐将单口喜剧这一形式从线上推广到了线下。全国各地开始出现脱口秀俱乐部,“开放麦”(Open Mic)演出逐渐流行——但无可否认,这一切依然需要综艺节目的推动。“单口喜剧”以“脱口秀”之名真正进入到大陆主流文化视野,则要等到王自健、李诞等人的《今晚80后脱口秀》和《吐槽大会》,以及如今俨然成为行业巨头的“笑果文化”。 为什么要复述一遍本就不长,“短暂又辉煌”(《脱口秀大会》杨蒙恩语)的大陆单口喜剧发展史呢?因为随着“脱口秀”综艺节目的不断涌现,“线上”与“线下”的分野越发明晰,在美国以剧场、酒吧、开放麦为场域的单口喜剧在中国已经蜕变为了一种与综艺、网络和竞技无缝融合的全新形式——一种脱胎于单口喜剧,被叫做脱口秀,却既不是单口喜剧又不是脱口秀的怪物。就像王建国曾经告诫过同行,“脱口秀和单口喜剧是两个东西”,细究起来,中国大陆综艺节目形式的“脱口秀”演出,甚至比辩论、演讲比赛更贴近于古希腊剧场里、古罗马市民广场上的古典“修辞术”——他们不断地告诉大家,“好笑就行”,但实际上任何人都知道,要在广场上争取到所有市民的支持,光好笑可能什么用都没有。 真实的“广场”和虚拟的“广场景观” 脱口秀线下演出已经成为不少城市白领夜间生活的重要选择,无论是有综艺和网络宣传加持的笑果文化,还是一直深耕线下的“单立人喜剧”,其演出都是一票难求。热衷线下演出的观众都会提到线下演出气氛之“热烈”,以至于但凡有脱口秀演员在综艺节目中表现不佳,立刻就有观众以“你应该去看他/她的线下,非常炸”来辩护。这里的问题在于,本来在线下打磨段子、通过线下锤炼达到完美,然后在综艺节目里“一鸣惊人”的单口喜剧既定模式为何不灵了?单口喜剧线下与线上天然的承接关系是如何被割裂的?为何明明在线下已经打出名气,成为名角,却在综艺节目中尴尬冷场、黯然退出的演员越来越多?同样是一座空旷的舞台,一个开放麦,一个演员和一百名观众的“广场发言”,线下与线上究竟区别在哪里,以至于几乎发展出了两种截然不同的表演范式? 答案似乎很简单——线下演出发生在真实的“广场”之中,是真切的、面对面的广场式对话交流;与之相对的是,综艺节目形式的脱口秀则发生在虚拟的“广场景观”之下,尽管模拟了真实广场发言的物理形式,但实际上增添了一层符号运作:演员的发言首先与在场观众交互,然后演员的表演与观众的反应融合成为新层次的“表演”,演变为一种被普遍观看的“景观”,再与虚拟空间里的数千万名观众进行间接的第二次交互。理论上看,真实的“广场”似乎应该比“广场景观”更贴近于广场修辞术的范畴,但结果其实是相反的,因为“修辞术”理念中重要的组成部分——“说服”和“竞争”——只发生在线上,而很少发生在其乐融融的线下。也就是说,尽管具备“广场”的物理形式,综艺节目创造的“广场景观”却更加“拟真”,因而才更有资格作为千年之前希腊的剧场、罗马的市民广场之上的“广场修辞术”的“拟像”。 是的,“脱口秀不能比赛”,“冠军不是最好笑的,只是最会比赛的”,这正是在美国起源的“单口喜剧”在线下并没有与“修辞术”强烈联系起来的原因。线下演出并非不具备竞争性,相反,它是极为残酷的。一个不好笑的演员很容易就被轰下台,只有讨观众喜欢的演员才能够坚持下来——但是首先,线下演出中的“竞争性”是潜藏着的,它与单场线下演出本身的关联并没有那么大:观众虽然会做出今晚的几位演员谁更好的对比,但只要演员不差到被轰下台去,这种对比也只会流于观众心里和口头的随意评价,不可能制造出真正的“竞争性”。脱口秀观众营造出来的良好热烈的线下氛围,既有助于脱口秀演员们缓解压力,大胆发挥,同时也会造成“硬实力”上并不出众的段子和演员,借助线下的良好氛围,借助观众的宽容和弱“竞争性”,从而“鱼目混珠”,蒙混过关,甚至误入歧途,导致“遍地是大王”。很多脱口秀演员和观众会惊异“为什么这个段子线下那么炸,线上却没有响”,这其中固然有很多其他原因,但线下演出是否是检验段子好坏的唯一标准,是大有可质疑之处的。 其次,线下演出的单口喜剧之所以氛围其乐融融...... *经典理论的现代性与未来性——向罗兰·巴特致敬 过去几十年间的科技发展不仅带来了生活上的剧变,也带来了文化上的颠覆。过去的文艺理论看起来离我们的生活似乎已十分遥远,然而它真的过时了吗?本书是对罗兰·巴特《神话修辞术》的再一次探讨与延申,也是对现代社会文化的再反思。 *“学术破圈运动”——对流行文化的别样解读 21世纪,各种热门话题转瞬即逝,身处其中的我们应该如何捕捉这个时代真正的样貌?由流行文化引发的讨论数不胜数,在不同立场、不同观点的争论中,我们该如何保持敏锐的思考?本书打破了“学术”与“流行”之间的屏障,以学术为基础深入分析流行文化背后的符号操演机制,对于现代社会文化带来新的讨论角度。 *深刻与趣味的融合——独特的语言风格,全新的阅读体验 严肃中不乏生动,活泼中不失犀利,客观理性的写作态度中不乏人文情怀,彰显“Z世代”人类全新的赛博时代秩序,读来酣畅淋漓。