出版社: 中信

原售价: 49.00

折扣价: 31.40

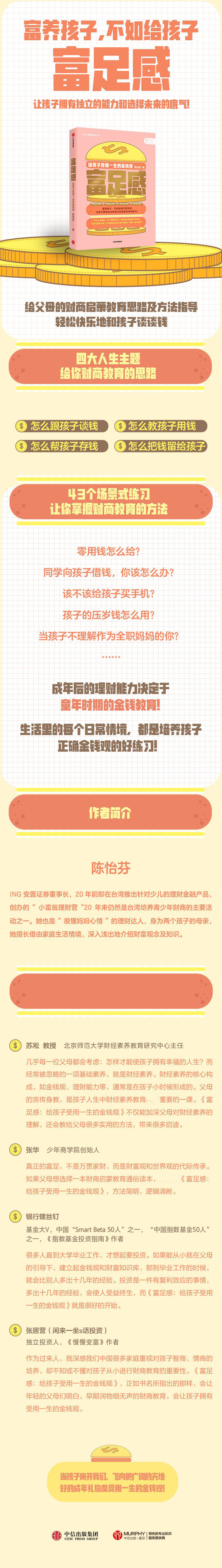

折扣购买: 富足感(给孩子受用一生的金钱观)/青少年财经素养培优系列

ISBN: 9787521718225

她,是中国台湾 ING安智证券董事长、花旗银行消费金融部助理副总裁、台北富邦银行财富管理部主管。 她,20年前即推出针对少儿的理财金融产品,她创办的“小富翁理财营”,20多年来仍然是台湾青少年培养财商的主要活动之一。 她,也是“很懂妈妈心情”的理财达人,身为两个孩子的母亲,她擅长借由各种家庭生活情境,深入且生动地解说财富观念、财富知识。

节选自第一章“怎么和孩子谈钱” 第5节 零用钱该怎么给 “妈妈,我可以向你要零用钱吗?”孩子进入小学后,就渐渐需要零用钱了。随着年龄的增长,需要花钱的机会变多,孩子开始向父母要零用钱。父母面对孩子要零用钱时,要解决的第一个问题是“需要给孩子零用钱吗?”第二个问题则是“要给多少零用钱?” 就“需不需要给”这个问题而言,当孩子的金钱需求可以由大人支付满足时,孩子手上就不需要有钱,给零用钱只会徒增孩子管理的麻烦和风险。当孩子渐渐长大,上学乘车、买书籍文具、吃饭等必须自己支付时,父母就该给零用钱。 根据我个人的经验,孩子懂得辨别金钱的时候,也是上小学的年纪,这时父母刚好可以让孩子学习保管和使用金钱。记得我的女儿上小学一年级时,我开始每周给她50 元的零用钱,并叫她准备一个小零钱袋,将钱装起来慎重保管。50 元对大人来说是小钱,但对孩子而言,足够买到一件喜爱的文具。而孩子在心里也开始评价金钱如何满足个人的欲望和需求。“学会使用金钱”是亲子理财很重要的环节,即使是一点点零用钱,父母也应重视。 第二个问题是“要给多少零用钱”,虽然这个问题不好公开讨论,但我相信很多父母都想知道别的家庭如何给。我认为这个问题没有标准答案,要以各家孩子的年龄、家庭收支状况及习惯而定。我的女儿上中学后开始外出补习,需要多带零用钱。我们家的做法是让孩子把需求列出来,例如交通费(坐公交车、地铁等)、饮食费(订外卖、购买零食等)、用品费(购买文具、运动用品等),把单次金额和次数列出来计算后,便能得出需要的零用钱金额,父母依照计算结果来给零用钱。 让孩子拥有使用金钱的权力和经验 如果家庭经济情况允许,我建议在固定零用钱之外,增加一笔可以让孩子自由支配的款项,金额不需大,主要是让孩子能拥有自己使用金钱的权力和经验。孩子也许想买一本早就看中的漫画书,那就可以先把这笔能自由支配的零用钱存起来,慢慢积攒,而在这个过程中,孩子会间接养成储蓄的好习惯。 给零用钱后,父母应该要求孩子记账。孩子可以准备小本子、电子文档或手机App,将零用钱的使用一一记录下来,包括项目、金额、结余金额等。这样,父母和孩子以后进行零用钱预算讨论时,将能更准确。若孩子懒得记账或不想让父母知道零用钱花到哪里,父母不妨将记账这件事列为重要绩效指标(Key Performance Indicator,缩写为KPI),作为调整未来零用钱金额的参考。 女儿16 岁进入高中时,我和她慎重讨论过零用钱的问题。16 岁已经可以自己支配金钱,于是除了讨论零用钱金额以外,我们也谈到如何给零用钱:逐月现金支付,还是为她在银行开户, 将一学期的零用钱整笔存入。她想了一下,告诉我要开户。于是我带她到银行,以她的名字开了存款户头,帮她办理了储蓄卡, 然后将一学期的零用钱存入。 当我跟银行的同事谈起此事,他们觉得我给孩子的钱太多了,太危险了。万一孩子把该吃饭用的钱,拿去玩游戏、买东西,怎么办?我心里想的是:如果孩子不懂得管理金钱,形成依赖,变成一辈子的“妈宝”,怎么办?孩子从管理金钱中获得经验,并且在预算有限的前提下,懂得如何安排使用金钱的先后顺序,分辨“想要”和“需要”的不同,这会成为孩子今后进行理财决策时的重要经验。 曾有小学的学生家长和我说道:“班上的老师不允许学生带钱去学校。”原因是学校曾发生过钱财失窃的事和霸凌事件,老师难以管理,于是干脆禁止学生带钱到学校。孩子应不应该带钱去学校,要视其必要性,若真有带钱的必要,学校就不应该因为难以管理而禁止。父母有责任教孩子如何管理金钱,包括如何使用、如何保管。即使老师不让学生带钱去学校,也不进行理财教育,父母在家仍要适时教孩子,出门在外如何保管及使用金钱,避免被偷或被骗。 第9节 生活里的经济学 正值青春期的女儿有一次和我逛街,我给她买了一件她喜欢的衣服,但一到家,女儿不高兴地跟我说:“妈,你刚才很丟脸呢!”我有些不解。女儿继续说道:“你跟人家还什么价啊?” 生活里教授“经济学供需原理”的机会来临了。我跟女儿说明,讨价还价是在合情合理的情境下,买卖双方寻找合理供需价格的过程,没有丟不丟脸的问题。若我还的价格低过老板娘的底线,老板娘一定不肯卖,如果我不还价,白白让老板娘赚得笑不拢嘴,岂不是糊涂?通过讨价还价,买卖双方达成供需的均衡价格,成功完成商品交易,有什么不对呢? 经济学可以齐家也能治国 我大学念的是经济学专业,从大一修读“经济学原理”开始,一直被数学公式所困扰,讲义试卷也充斥着证明题,经济学于我似是一堆看不懂的符号及公式。我多次怀疑自己的读书动机,难以理解这些与真实世界里的经济问题(如贫富不均、股市暴跌等)有何关联,老师挂在嘴边的经世济民的崇高理想,难道就是逻辑推理和数学演算吗? 直到以不算太差的成绩毕业以后,我才体会到经济学的一些基本观念在生活里还挺实用的。尤其当面临选择时,我多少可以省下到庙里求神解签的时间。 经济学的英文“economics”来源于古希腊,当时的解释为“持家之道”,即对自身日常事务的处理和资源的管理,具有管理、行政、安排、税收等意思。经济学到底指什么?一般经济学家对其的定义为“经济学是一种‘选择’的社会科学或‘选择’的艺术,研究如何分配稀缺性资源来满足互竞的欲望”。直白一点的说法是:“人类的欲望无穷,但资源有限,在这个条件下,如何做出相对较佳的决定、安排有限的资源,在经济学中都有解决的办法。” 经济学可以被用于诺贝尔奖得主研究的国际贸易壁垒、国家经济制裁、政府外汇管制等问题,也可以被用于服装店老板娘和我讨价还价的过程。如果经济学能帮助人们做抉择,我们是不是应该从小学起呢? 搞定生活中的大小事 据我观察,教科书里的经济学可以作为学术架构的基础,但对家长来说,生活中的经济行为观察和经验更实用。 父母即使没有学过经济学,也能找到传达经济学概念的基本素材,在生活中充分运用。随着科普读物的流行,我在书店就看过许多精彩有趣的经济学书,像《苹果橘子经济学》《巷子口经济学》《餐桌上的经济学》等,这些书通过生活中随手可得的例子来解释说明经济学艰涩难懂的理论,读完常令人有恍然大悟之感,不禁叹道:“原来我也可以当经济学家!” 经济学的基本概念中,与生活最相关、最有利于抉择的概念,应该是“机会成本”(opportunity cost)。机会成本是指当面临多方案要做决策时,被舍弃的选项中的最高价值就是本次决策的机会成本。我们常用“鱼与熊掌不可兼得”来形容做决定时的犹豫,即点出了机会成本的意义:得到鱼的机会成本就是失去的熊掌。 有一次,我们银行的同事好不容易休假,可以带孩子出国旅游,她兴高采烈地跟旅行社订好行程,回家告诉孩子们,可读小学的大儿子哭丧着脸说:“妈,你忘了我已买好我最期待的球赛的门票了吗?就在出国那天!”(天哪,“鱼与熊掌”剧场开始上演!)儿子若选择出国旅游,则其总成本除了旅游费用(外显成本)外,还要加上球赛的门票费用及为了参加球赛而准备的服装和各种加油道具的费用(机会成本),而孩子期待已久看球星的梦想破灭,是无法用金钱计算的机会成本,算是另类的精神损失费。 了解机会成本的概念并运用在生活中,我们就能在计算出各种选项的外显成本和机会成本后,想办法降低成本,并选择其中最有利的方案。同事的儿子最后还是选择跟妈妈出国旅游,把球赛门票卖给了同学(这是为了降低机会成本,也许最后还“小赚”了)且在旅途中再三提醒妈妈:“以后出国要避开我喜欢的球赛啊!” 为什么一些节假日高速公路会不收费?为什么星巴克咖啡会买一送一?这些在生活中发生的事,都是经济行为,都可以用经济学概念来解释说明。经济学就在我们的生活中,等待父母和孩子一起发现、探索和学习。 1.从四大人生主题出发,严选43个日常生活中常遇到的金钱场景,教给父母培养孩子正确金钱观的方法,培养孩子独立的能力和选择的底气! 2.孩子的一句话、一个反常的举动,都有可能是进行金钱教育的好机会。这本书提醒父母不要敷衍和忽视,并启发父母成为细心的观察者和引导者。 3.拥有富足感的孩子,才会更自信、乐观,敢于发声、抓住机遇,也会乐于分享。而培养孩子的财商,让孩子学会与金钱相处,是让孩子获得掌控力和富足感非常好的手段。 4.这是一个稀缺的世界,如何在“有限的资源”下,做出更优的选择,是我们必备的能力,这种能力可以从财商培养中获得,并且越早培养越好。 5.北师大苏凇教授、少年商学院创始人张华、90后投资大V银行螺丝钉鼎力推荐!