出版社: 中信

原售价: 128.00

折扣价: 83.20

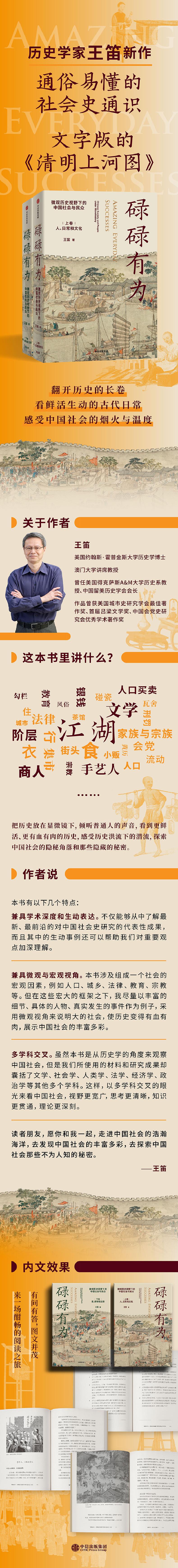

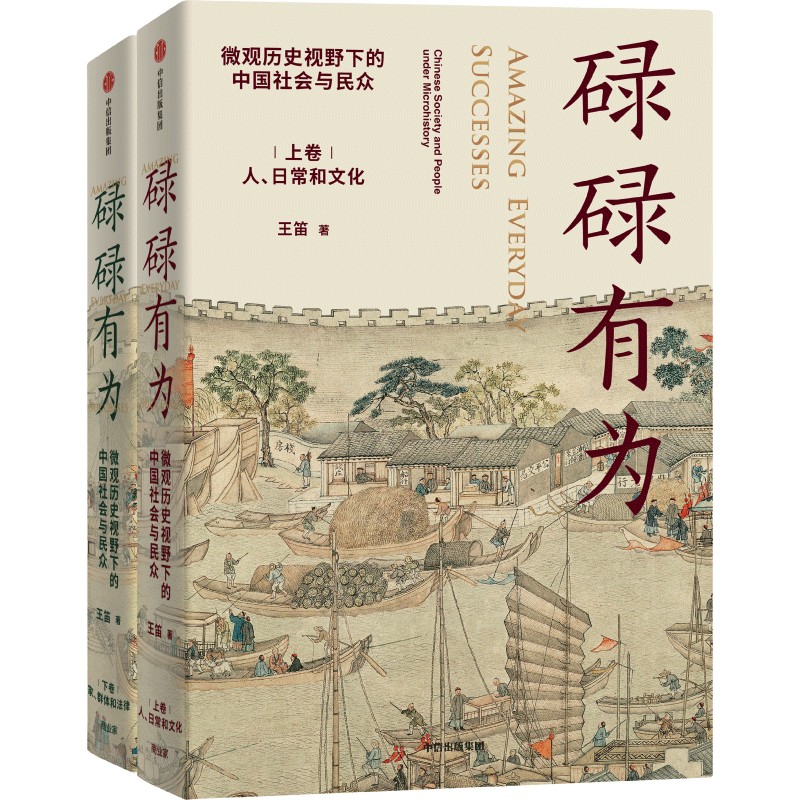

折扣购买: 碌碌有为:微观历史视野下的中国社会与民众

ISBN: 9787521747614

王笛,美国约翰斯·霍普金斯大学历史学博士,现任澳门大学讲席教授。 曾任美国得克萨斯A&M大学历史系教授,英文学术季刊《中国历史前沿》(FHC)共同主编、中国留美历史学会会长等。作品曾获美国城市史研究学会最佳著作奖、首届吕梁文学奖、中国会党史学会最佳著作奖等。 主要关注中国社会史、城市史、新文化史、日常生活史和微观史的研究。 代表著作有《跨出封闭的世界:长江上游区域社会研究(1644—1911)》《街头文化:成都公共空间、下层民众与地方政治(1870—1930)》《茶馆:成都的公共生活和微观世界(1900—1950)》《茶馆:成都公共生活的衰落与复兴(1950—2000)》《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》《从计量、叙事到文本解读:社会史实证研究的方法转向》《那间街角的茶铺》《消失的古城》等。

人口, 是资源还是负担? 中国一直是世界上人口最多的国家 观察中国人口状况,从四川一个小乡场开始 俗话说,从一滴水能够看到大海,那么从一个小乡场看中国的人口状况,我们或许也能得到非常多的信息。 以民国时期四川华阳县石羊乡的人口状况为例,根据1943年人口普查数据,石羊乡全乡共有12400余人,其中女子多于男子,而且5岁以下的儿童占总人口比重最大,15~25岁的青年占总人口比重最少。 我们从中可以看到石羊乡人口的某些特点。 女子多于男子。从人口的性别比例来看,清代以来,四川人口就一直是男性多于女性,造成这一现象的一个很重要的原因是传统社会中溺杀女婴的风俗。 石羊乡的男女比例不同于传统中国社会的普遍情况,可能有两个原因:一是此地溺杀女婴的风俗相对来说比较弱;二是1943年中国正在经历抗日战争,大量男性走上战场,给人口带来的可能性创伤体现在男女比例的不平衡中,从而打破了常规。 5岁以下儿童占的比例很大,说明该地区小孩子很多。导致这种情况的原因除了中国“多子多福”的传统观念,还有可能是此地在1935年之后有一个出生的高峰,这个人口出生高峰期也可能与战争期间大量人口入川有关——四川是战时接受内迁人口比较集中的省份。 有研究估计,战时,四川全省,包括成都、重庆两市,外来移民最多时有100万之巨。这些外来移民来到四川之后肯定会进行人口繁衍,从而出现生育高峰。 至于15~25岁青年比例最小,极有可能与抗战有关,大部分年轻人参军去了前线。 中国人口中,男女比例失衡是一个非常突出的问题。 男女比例失衡,受影响最大的当然是婚姻市场上的匹配,无论是男多女少,还是女多男少,在一夫一妻制的现代中国社会,都有可能触发婚姻危机。 但在传统中国,女性不属于纳税人口,经常被排除在人口统计之外,所以计算民国以前的男女人口比例,有时候就会出现非常荒唐的结果,比如清末四川的人口统计显示,全省144个厅州县,男性人口为3139万,女性人口为1917万,性别比例高达1.63∶1,比例失调之严重令人难以置信。这只能说明统计数据存在隐漏。 根据人口学家的研究,过去传统社会中溺杀女婴的习俗是造成女性少于男性的主因。当时人们不会把杀死亲生女婴视为谋杀。这种情况不仅在农民家庭中非常普遍,甚至在清朝皇室的低等贵族中也很常见。某些时期,低等贵族杀死女婴的可能性是高等贵族的两倍。 这种现象是婚姻市场导致的。首先,女儿出嫁需要“体面”的嫁妆;其次,女儿出嫁之后会离开父母,所以在传统的父权社会中,溺杀女婴是一种理性的选择。 在对清代杀婴的研究中,有学者研究指出溺杀女婴在长江下游最为普遍,尤以安徽、浙江、江苏为甚。 当然,这是针对普遍情况来看的,如果具体到某一个地方,女性人口多于男性可以看作是特殊历史原因造成的。 从石羊乡的人口特征中,可以观察到影响人口总数的重要因素。 我们在探讨人口总数的时候,不仅要对历史上的人口统计有所了解,还要对影响人口数量的重要因素做分析,比如出生率、死亡率、疾病、医疗条件、自然灾害、粮食产量、战争等等。我们从中挑选了三个相对来说较为重要的因素进行分析。 第一,人口特征与王朝更替带来的战争有关。一方面,由王朝更替带来的持久战争会造成人口锐减以及人口迁移;但另外一方面,经历过战争的蹂躏,新政权在建立后,往往都采取休养生息的政策,通过鼓励移民的方针和有利于经济发展的土地政策,为人口的恢复提供有利条件。 第二,医疗条件的进步对人口的影响也非常大。医疗条件和技术的落后是婴儿夭折率高的主因。到了18世纪后期,消灭天花的新技术也为降低儿童的死亡率做出了很大的贡献。早在康熙时期,太医便为皇室设立了儿科,要求皇家所有儿童在一周岁以后都要接种天花疫苗,而且宫廷还将这种强制性的接种扩展到所有八旗子弟。到18世纪中叶,北京登记人口中的一半以上在官府设立的医馆定期接受疫苗接种。 第三,土地的进一步开发和利用也是人口增加的有利因素。从宋代引入的占城稻到元朝之后广泛传播的高粱,再到明清时期的玉米、甘薯、马铃薯和花生等新作物,都为人口增加提供了条件。这些新引进的作物对土壤的要求不高,山地和林地都可以种植,正是这些新作物的引进为骤增的人口提供了必要的粮食来源。 以上提到的是对中国人口影响较大的三种因素,这些因素的变动都会造成人口在某个时期内的增减。在了解了本节中提到的中国人口的特征后,后面会在此基础上重点探讨人口迁移、人口重心南移,以及人口迁移的民间故事等。 1.文字版《清明上河图》,让读者犹如翻开历史长卷,看鲜活生动的古代日常,感受中国社会的烟火与温度,带我们一起探索中国社会的隐秘角落和那些隐藏的秘密。 2.深刻了解中国社会的显微镜。作者王笛教授,一位获得过文学奖的历史学家;一位善于从微观视角讲述“小历史”的历史学家。从小人物、小家庭、小乡场看到整个中国社会,用通俗生动的方式,讲述近代中国社会的各个方面,探讨它们的特征以及所发生的演变,给我们呈现历史洪流下的“潜流”,让读者比别人多一层对历史的解释和认知。 3. 兼具微观与宏观的视野,并用多学科交叉的眼光来看中国社会,包括文学、社会学、人类学、法学、经济学、政治学等等,视野更宽广,思考更清晰,知识更贯通,理论更深刻。