出版社: 浙江人民

原售价: 88.00

折扣价: 52.80

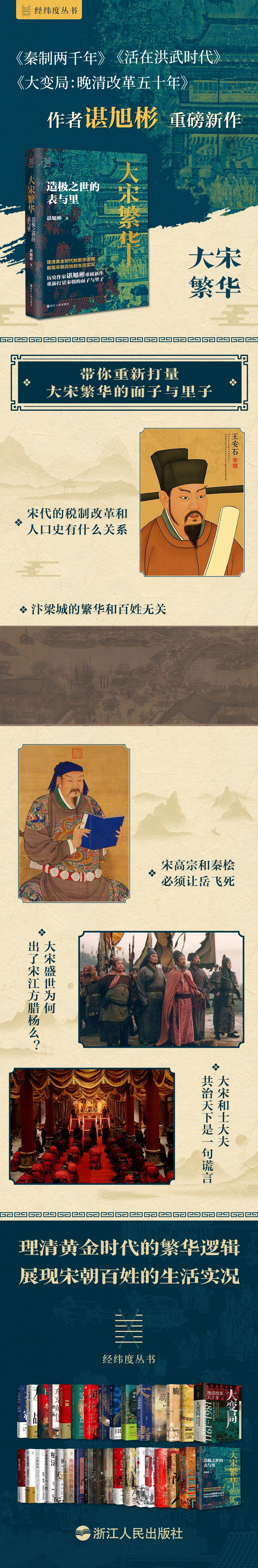

折扣购买: 大宋繁华(造极之世的表与里)

ISBN: 9787213115202

谌旭彬,笔名言九林,历史研究者,腾讯历史频道原主编,对历史有着深入的研究,颇有心得。曾出版历史畅销书《秦制两千年:封建帝王的权力规则》《活在洪武时代:朱元璋治下小人物的命运》《大变局:晚清改革五十年》等。

商业繁荣的畸形成因 今人谈及宋代的城市化时,常赞誉宋代商业繁荣,认为商业繁荣仅 是宋代经济发展的必然结果。实则除了经济发展,宋代的商业繁荣还存 在其他缘故。 第一个缘故是宋代养活着规模远超前代的统治阶层。统治阶层的消 费支撑起了开封、洛阳、杭州这类城市的商业繁荣。流入这些城市的商 品与服务,主要是为了满足统治阶层的需求。《东京梦华录》与《梦粱 录》等资料对此有相当充分的记载。宋代统治阶层的规模与城市繁华程 度的关系,详见本书的第一章,这里不再赘述。 第二大缘故是宋代的赋税货币化程度加深。所谓赋税货币化,指的 是朝廷以政策强迫百姓用货币来缴纳赋税。如此,百姓便不得不将生产 出来的实物拿到市场上去出售, 以换回钱币来纳税。宋代乡镇普遍出现称作“草市”与“墟市”的定期集市,与赋税的货币化有直接关系。正 如宋史学者汪圣铎在其《两宋货币史》中所总结的那样:“宋代统治者 为了增加税收,不断提高农业税中的货币比重,这种情况大大超越了当 时商品货币经济的实际发展程度。”① 意即朝廷为增加财政收入而强行提 升赋税货币化的比重,属于汲取方式过于“先进”,脱离了当时经济发 展的实际情况。 赋税货币化程度加深的直接结果,是逼迫底层民众不得不参与商业 活动以获取货币,进而造成一种商业繁荣的假象。之所以将这种商业繁 荣称作假象,是因为农民乃是被迫参与其中,其进入市场的核心目的是获 取货币以缴纳赋税,而非赚取利润。市场虽然繁荣,但商品生产者并不能 从这繁荣中得到好处。宋代士大夫对此其实已有很深入的观察。如北宋人 李觏说:“公有赋役之令,私有称贷之责。故谷一始熟,腰镰未解而日输 市焉。”② 为了完成官府的赋税,为了偿还欠下的私债,稻谷刚刚收完, 腰上的镰刀没来得及解下,农民就得把粮食拿到市场上去出售。南宋人陆 九渊也说:“今农民皆贫,当收获时,多不复能藏,亟须粜易以给他用, 以解逋责。” ③ 南宋百姓同样须在收获之后,立即将粮食拿到市场上出 售以换取金钱,以缴纳朝廷的税赋并偿还私人的债务。大量的粮食集中 在收获季涌向市场,必然造成粮价下跌。李觏说“粜者既多,其价不得 不贱”,陆游说丰收之年农民更惨,“百钱斗米无人要” ④ , 皆是这个 原因。 当出卖农产品已无法获得足额货币来缴纳税赋时,底层百姓便不得不另谋副业。朱熹在给宋孝宗的奏疏中说“民间虽复尽力耕种,所收之 利,或不足以了纳税赋,须至别作营求,乃可赔贴输官”① ,便是在痛心 南宋百姓为了缴纳赋税,于农耕之外还得挤出精力从事其他经营活动。 另一位南宋人王柏也说,南宋百姓为了获得纳税所需的货币, “往往负 贩佣工以谋朝夕之赢者,比比皆是”② ,必须在耕作之外另有经营,或去 做小买卖,或是给别人打工。宋代城乡小商贩众多且劳动力市场活跃的重 要原因之一便在这里。这实际上是用税赋制度榨干了百姓的休闲时间,可 以视之为一种前现代的“加班文化”。 除了谷贱伤农和逼迫农户“加班”,为增加财政收入而强行提升赋 税货币化的比重,还会伤害整个经济体的健康。南宋人蔡戡在给朝廷的 劄子里说,灾年对农民来说是噩梦,丰年对农民来说也是噩梦。农民种 田十年能遇上一次大丰收就算运气很好了。为了给官府纳租,为了偿还 欠款,农民必须把粮食拿到市场上去卖,结果却因丰年卖粮者众多而卖 不出价,其收入连眼前的税赋与债务都填补不上。米价低贱而钱币难 得,百姓为了缴纳税赋,为了应付州县的各种催科,就会紧紧捂住口 袋里有限的钱币,不愿拿出来消费 ③ 。百姓不消费,就会造成“客旅稀少,市井萧条,工商游手之徒,莫不坐困”的恶果,整个经济体都将陷 入萧条。 ① 不过,其他行业的萎缩不影响官府在草市和墟市征收商税。据 漆侠的统计,宋代“村市商税量不大,但是全国村市和镇市商税集合起 来,熙宁十年为1546192贯(其中包括152608贯铁钱),占该年商税总额 的18.12%,也颇为可观了”。 ② 北宋政府强推赋税货币化最激进的时段,是宋神宗启用王安石变法 期间。苏轼在熙宁五年(1072)秋赴湖州视察,写有诗作《吴中田妇 叹》, 内中说吴中地区本年气候不佳,农户收了粮食后赶紧拿去市场上 卖,结果却“价贱乞与如糠粞”,许多人被逼到了“卖牛纳税拆屋炊, 虑浅不及明年饥”的程度,为了缴纳赋税只好把牛卖了,也顾不上明年 没了牛耕作还能不能顺利。如此惨况究其根源,全在于“官今要钱不要 米”,朝廷自变法之后,越来越多的赋税改为以货币缴纳,农户没办法 只好卖粮食卖牛。 ③ 司马光也在熙宁七年上奏说,新法打着便利百姓的旗 号处处收钱,实则很多百姓已被逼至卖耕牛卖田宅的地步: 今有司立法,唯钱是求。民值丰岁,贱粜其谷以输官,至凶 年,无谷可粜,吏责其钱不已,欲卖田则家家卖田,欲卖屋则家 家卖屋,欲卖牛则家家卖牛。无田可售,不免伐桑枣,撤屋材, 卖其薪,或杀牛卖其肉,得钱以输官。 一年如此,明年将何以为 生乎?故自行新法以来,农民尤被其害者,皆敛钱之咎也。④ 司马光的这段叙述,千年后读来仍使人触目惊心。朝廷认为收取货 币是比收取实物更好的敛财方式,所以借变法大力推行赋税货币化①。底 层农民被逼带着粮食、耕牛和田宅进入市场, 乡镇中的草市与墟市迎来 了前所未有的繁荣。各类物资在草市与墟市廉价流入商人之手,又会进 一步流入城市之中, 以满足城市居民尤其是食税群体的需求,当然也会 促进城市的商业繁荣。只是这场商业繁荣的起点,也就是那些被迫进入 市场的底层农民,并没有从繁荣中获得红利。相反,他们正是这场所谓 繁荣最直接的代价。 这种统治下的畸形繁荣,也是有数据可证的。宋神宗熙宁十年 (1077),县以下的收税单位——指官府派驻了税务人员或包税人员的商 业贸易场所,包括镇市、场务、铺店、渡口等,共计有1013处。其中年 税收在1000贯以下者占到了总数的三分之二(这当中,不超过500贯者有 424个,不超过100贯者有152个,10贯以下者有49个),可见多数税收单 位的商业繁荣度相当有限。然而,仅仅数年后,到宋神宗元丰末年, 由 官府正式命名且委派了官吏监管商税的镇市就增至1871个。如果将商业镇市数量的大幅增长想当然地等同于经济出现了大发 展,那么,上述数据很容易让人得出“宋神宗熙宁元丰年间是个大好时 期”的错觉。实则不论王安石变法的初衷如何, 一个众所周知的事实 是,这场变法最终演变成了一场官权力的聚敛运动,大多数宋民并不愿 生活在变法如火如荼的熙宁元丰时期。正如王曾瑜所总结的那般, “王 安石变法的重点,是加强对贫民下户的搜刮和镇压”“神宗在位的熙丰 时代,其实并不是国泰民安,人民日子过得稍好一些的时代,而是民不 聊生、民怨沸腾、民变迭起的时代”①。 为什么一个大肆聚敛的时代, 一个民怨沸腾的时代,商业镇市的数 量反而出现了大增长?玄机便在于司马光所说的“今有司立法,唯钱 是求”。王安石变法的诸多项目中,青苗法是强制放贷,要百姓借钱还 钱;免役法是改差役为募役,要百姓缴免役钱、助役钱和免役宽剩钱; 市易法更是官府直接参与到商业活动当中,从民间汲取金钱。青苗法和 免役法大大提升了普通百姓对金钱的需求,没有钱就应付不了朝廷的这 些新汲取。市易法靠权力垄断赚取利润,让民间的钱币大量流入官府的 口袋,又加剧了民间的钱荒问题,提升了普通百姓获取金钱的难度。于 是,熙宁七年(1074),当开封府辖下诸县官府以逮捕鞭笞的方式督责 索要青苗钱甚急时,民间便发生了百姓“伐桑为薪以易钱货” ② 的恶劣 现象。熙宁十年,四川也出现了“现钱大半入官,市井少有转用”“见 (现)钱绝少,物价减半” ③ 的情况。桑蚕是农户重要的谋生资产,不到 万不得已,农户不会为了获得现钱而将桑树砍了去当柴火卖。物价减半 则意味着民众必须拿出双倍的物资,才能在市场上换取足够的现钱去纳税。当开封的百姓迫不得已将桑树变成柴火拿到市场上,当四川的百姓 也迫不得已将双倍物资拿到市场上,宋神宗熙丰年间的畸形商业繁荣也 就出现了。草市、墟市、场务与铺店的交易量上升,商税额增加, 由官 府派员监管税收事务的镇市数量自然也会随之激增。 宋神宗熙宁元丰年间的这场变法,实际上造成了一种恶性循环。朝 廷通过变法,大幅提升了百姓以钱币纳税的比例,迫使百姓不得不将更 多劳动力与农产品投放到市场上以换取货币,造成了商业交易的畸形繁 荣。大量货币通过税赋形式流入国库,又导致民间出现钱荒。民间出现 钱荒,又使得农产品价格暴跌,进一步逼迫百姓将更多劳动力与农产品 投放到市场上。投放到市场上的劳动力和农产品越多,劳动力与农产品 的价格就越低,就越难售卖出去。对于这一恶性循环,亲历变法的宋代 士大夫留下了许多描述。如张方平于熙宁九年(1076)秋上奏宋神宗, 以应天府(治所在今河南商丘一带,北宋以之为南京)举例说道: 畿内七县,共主客户六万七千有余户。 ……惟屋税五千余 贯,旧纳本色见钱。 ……今乃岁纳役钱七万五千三百有零贯。 又散青苗钱八万三千六百余贯,累积息钱一万六千六百有零 贯,此乃岁输实钱九万三千余贯。每年两限,家至户到,科校 督迫,无有已时,天下谓之钱荒,搜索殆尽。 ① 据张方平见到的统计数据,应天府共有6.7万余户百姓,未变法时须 用货币纳税的主要项目是屋税,为5000余贯。王安石变法后,光免役法 加上青苗法这两项,须以货币纳税的额度就暴增至17.55万贯。应天府百 姓为了凑足纳税的货币, 只能大规模出售劳动力与农产品,市场是繁荣 了,百姓的口袋却被掏空了。 与张方平类似的观察,也见于宋哲宗元祐二年(1087)殿中侍御史 孙升的奏疏。当时,宋神宗已驾崩约一年,高层权力的更迭使得检讨熙 丰变法的历史教训成为可能。孙升遂上奏说道: 自免役出钱以来,乡村极力人户破荡殆尽,所存无 几。 ……臣近询问福建路提刑喻陟,言福建一路八州,见有宽 剩钱犹可支雇役十年之费。而殿中侍御史吕陶自成都府路回, 言西川每岁坊场钱可足一年所用。或诸路例皆如此。 ……今东 南民间所用无完钱,皆乌旧缺边,而乡村所出谷帛贱无人售。 城郭人户比十五年前破家者十七八,皆因纳钱免役之患,此上 下共知,非臣一人之私言也。 ① 据孙升的观察,熙丰变法虽然打着为百姓好的旗号,实际上却将乡 村有财力有人力的人家扫荡一空;与变法之前相比,城市居民也十之 七八皆已破产。真正获利的只有朝廷,福建路从百姓身上榨取出来的免 役宽剩钱,足可让当地官府雇役十年,西川路仅坊场钱一项就可供当地 官府一年之用。因为货币都以税赋的形式被官府汲取走了,东南地区民 间只剩下黑旧缺边的残缺货币在流通, 乡村百姓迫切想要卖掉谷帛以换 取纳税用的货币,但根本就卖不掉。 据此,我们可以说,那种将宋代赋税货币化、将宋代草市与镇市数 量的激增,皆视为宋代经济大繁荣、社会大发展的自然结果的看法,实 在过于简单。权力不受节制的敛财欲,是两宋政府大力推行赋税货币化的核心动力① ;赋税货币化逼迫民众必须想尽办法出卖劳动力、出卖农产 品与手工业产品去换取货币,又推动了商业的畸形繁荣,推动了草市与 镇市数量的激增。这是一场残酷的汲取游戏,在这场游戏里,那些努力 耕作创造财富的普通民众受到了极大伤害。 此外,还有一些暴政也会造就商品贸易的畸形繁荣。比如,官府为 了敛财,会强迫不产绢帛的地区在纳税时缴纳绢帛。程俱在南初年做 过秀州知府。据他披露,秀州乡村主要种植水稻,鲜少种植桑树,但朝 廷每年都要秀州百姓以绢帛缴纳夏税,于是每年到了纳税日前后,就会 有许多商人从出产绢帛的杭州、湖州等地低价买入绢帛,运到秀州高价 出售。百姓必须赶在纳税日结束前缴足夏税, 只能忍痛从商人手里购买 高价绢帛。秀州的绢帛市场,遂出现了季节性的畸形繁荣。 ② 此类苛政甚 多,在两宋也是常态,就不逐一详述了。 大宋人口盛世从何而来? 朝廷巨量财富流向何处? 理清黄金时代的繁华逻辑 展现宋朝百姓的生活实况 历史作家谌旭彬重磅新作 重新打量宋朝的面子与里子