出版社: 中国友谊

原售价: 45.00

折扣价: 26.60

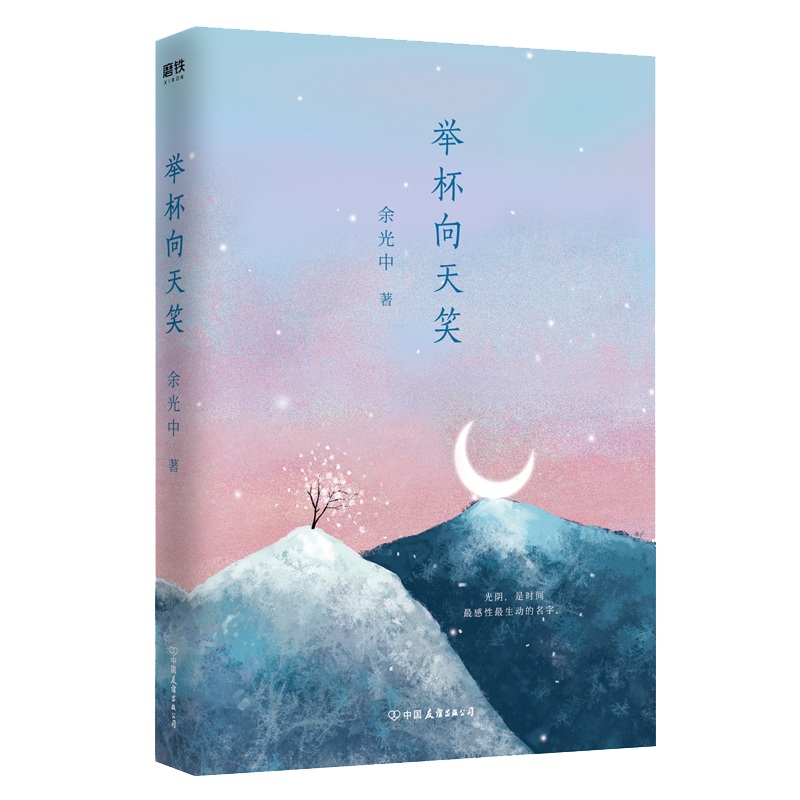

折扣购买: 举杯向天笑

ISBN: 9787505746831

\\\" 余光中(1928—2017)当代知名作家、诗人、学者、翻译家,被誉为“当代散文八大家”之一。 1952年毕业于台湾大学外文系。1959年获美国爱荷华大学艺术硕士。曾任教台湾大学、香港中文大学、台湾中山大学等多所高校,期间赴美国多所大学任客座教授。 余光中一生从事诗歌、散文、评论、翻译的创作,自称是写作的“四度空间”,驰骋文坛逾半个世纪,涉猎广泛,被誉为“艺术上的多妻主义者”。其文学风格悠远、辽阔、深沉,著作颇丰。代表作有:散文集《时间的乡愁》《听听那冷雨》《逍遥游》等;评论集《分水岭上》《举杯向天笑》等;诗集《白玉苦瓜》《藕神》等。 余光中的散文壮阔铿锵,又细腻柔绵,在华语世界影响深远,被广泛收录于大陆及港台语文课本中。 \\\"

\\\"举杯向天笑——论中国诗之自作多情 1 诗人描写的对象,不是人间世,便是大自然。即使所写多为人事,其活动的背景也往往是天象地理,草木虫鱼,也就是大自然了。涉及自然界的万事万物,若只是写实况,只究道理,不带感情,也无文采,那便是科学,不是文学了。诗则不然,无论直接或间接,万事万物总是带有主观,其中有个“我”在。“寒波澹澹起,白鸟悠悠下”,似乎是“无我”之境,其实是静观自得、刹那的忘我出神;“我”已经泯入万物了。至于“平林漠漠烟如织,寒山一带伤心碧”,第一句还是纯景,第二句就有“我”了。接下来的“暝色入高楼,有人楼上愁”,那个“我”就更确定了。 写景出现在中国文学里,一般认为是从魏晋以后,亦即所谓“庄老告退,而山水方滋”。论者认为谢灵运不但是山水诗的大家,也是山水游记的奠基人,而大谢以前,中国诗中也尽多写景佳句。我们可以从曹操的《观沧海》一路追溯到《九歌》的“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,甚至《小雅》的“伐木丁丁,鸟鸣嘤嘤,出自幽谷,迁于乔木”。 大自然在中国诗中的形象多彩多姿,难以尽述。如以可畏与可亲来区分,则出现在早期诗中的大自然颇有可畏的面目,尤以《楚辞》弥漫巫风的祭祀篇章为甚。例如《招魂》《大招》《招隐士》等篇就极言四方异域如何蛮荒险恶,不可久留。《招隐士》是这样结尾的:“虎豹斗兮熊罴咆,禽兽骇兮亡其曹。王孙兮归来,山中兮不可以久留。”《大招》警告亡魂:“东有大海,南有炎火,西有流沙,北有寒山。”《招魂》最为紧张,不但四方不可以止,连上下也很危险。巫阳把冥府称为幽都,警告亡魂说:“魂兮归来,君无下此幽都些,土伯九约,其角觺觺些!”这话可以理解。但她竟说:“魂兮归来,君无上天些,虎豹九关,啄害下人些!”就令人不解了,不知所谓“天国”究竟何处可寄托。天上有虎豹噬人的凶象,直到近代的龚自珍,还在《己亥杂诗》中用来影射君侧。 李白的杰作《蜀道难》极言四川山岳的险阻可畏,至于“扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹”的地步,令人不禁想起“三招”的描写。李白将乐府的《箜篌引》变调为《公无渡河》,最后几句也骇目惊心:“有长鲸白齿若雪山,公乎公乎挂罥于其间!箜篌所悲竟不还。” 直到清初,苦命的才子吴汉槎坐科场弊案,远放宁古塔二十余年,吴梅村送行的《悲歌赠吴季子》仍出以相似的超自然风格:“人生千里与万里,黯然销魂别而已。君独何为至于此,生非生兮死非死,山非山兮水非水……八月龙沙雪花飞,橐驼垂腰马没耳……前忧猛虎后苍兕,土穴偷生若蝼蚁。大鱼如山不见尾,张鬐为风沫为雨。日月倒行入海底,白昼相逢半人鬼。” 2 不过中国古典诗中的大自然,仍以可亲的形象为常态。《诗经》虽有“何草不黄”之叹,也有“桃之夭夭,灼灼其华”之咏,“溯游从之,宛在水中央”与“江之永矣,不可方思”的浪漫柔情。只是《诗经》所咏,毕竟多为北方背景,不像南国温暖而多水,草木茂密,风光明媚。所以丘迟那封流传千古的招降书中,“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞”的名句,只能在南渡之后,从南朝才子的笔端绣出。 儒家早将大自然人文化,久有“仁者乐山,智者乐水”之说。儒者而兼修道释的柳宗元,以《永州八记》奠下中国山水游记的基础。他说西山:“悠悠与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。”柳宗元将西山提升到哲学与宗教的高度,成了具体而微的大自然:所谓“造物者”,就是大自然。柳宗元说自己上了西山,“心凝形释,与万化冥合” 。前一句是“忘我”,后一句是“入神”,正是人文与自然融合的最高境界。 面对天地,能够“心凝形释,与万化冥合”,是中国哲人最可贵的精神。但此情哲人往往心领神会,却说不出来,或者说得不美,只好让诗人说了。在中国最好的写景诗中,大自然不但蔼然可亲,甚至能与诗人心心相印,彼此交感。西方诗学亦有“拟人格”(personification)之说,其中还包括一项修辞格,让诗人以第二人称直呼不在现场的神、人、物,甚至像死亡、懦弱之类的抽象观念,即所谓“径呼法”(apostrophe)。尽管如此,西方诗中物我相忘之例虽多,天人互动之例却罕见。在基督教的文化里,天人呼应几乎不可能,因为物我之间,不,物我之上还有一万能之神,不容“我”擅自做主,能像狄金森那样向上帝偶尔撒娇,或像邓约翰那样向吾主冒昧诉苦,已经是到僭越的边缘了。 李白《独酌青溪江石上寄权昭夷》前八句说:“我携一樽酒,独上江祖石。自从天地开,更长几千尺。举杯向天笑,天回日西照。永愿坐此石,长垂严陵钓。”李白不愧是诗仙,醉中竟然举杯笑邀西天共饮,西天竟然回落日之目、晚霞之脸报他一笑。帅呆了吧!更帅的是:晚霞满天,还可以联想成天也喝醉了,脸都红了。 这样的李白才写得出“暮从碧山下,山月随人归”“春风不相识,何事入罗帏”的妙句,才能写出“众鸟高飞尽,孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山”的妙诗。辛弃疾把此意借去,将本生息,写成更得意的妙句:“我见青山多妩媚,料青山见我应如是。”“不厌”变成“妩媚”,更见自作多情。值得注意的是:辛弃疾《贺新郎》上半阕这两句与下半阕的名句“不恨古人吾不见,恨古人不见吾狂耳”,是相反相成的。举目见青山,可喜;回首不见古人,可恨。足见青山常在,而人事多变。辛弃疾之狂态古人见不到,却幸有青山见证,更幸青山所见,不是狂态而是妩媚,足见青山青睐,才真是诗人的知音。《贺新郎》要这样读,才有味道。 3 乐山乐水而山水亦有响应,这种天人默契之境,宋代以来大盛,尤以苏轼最为生动、最富谐趣。他的名句“水是眼波横,山是眉峰聚”与“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”,有隐喻也有明喻,但都止于比喻,山水仍然是客,并未反身成主。倒是《法惠寺横翠阁》之句:“朝见吴山横,暮见吴山纵。吴山故多态,转折为君容”,吴山不再安于客体之描述,更反过来变为主动,反作用于人身了。另一首《六月二十七日望湖楼醉书五绝》之句:“水枕能令山俯仰,风船解与月徘徊”,也把自然写成与人亲狎的玩伴,说人卧船上,本是船在起伏,相对地,却像是山在俯仰;船在风中,本来是船在漂荡,相对地,却像是月在徘徊。这种相对互应的动感,苏轼妙笔写来,却像是大自然以逗人为乐。 苏轼最擅七古,《越州张中舍寿乐堂》开头八句妙喻相接:“青山偃蹇如高人,常时不肯入官府。高人自与山有素,不待招邀满庭户。卧龙蟠屈半东州,万室鳞鳞枕其股。背之不见与无同,狐裘反衣无乃鲁。”其中第二、第四两句,青山不但拟人化了,而且反客为主,倒过来对人有迎有拒,到人事里来插一脚。第五句是自然介入人文,第六句则是人文依靠自然,互应相当密切。 苏轼诗中的谐趣,多在日常生活之中,悟出人与万物的微妙关系,透出一份静观自得之乐。下面的摘句足见他如何善友万物,不择细小:“山人睡觉无人见,只有飞蚊绕鬓鸣”“夜深风露满中庭,惟有孤萤自开阖”“岂惟见惯沙鸥熟,已觉来多钓石温”“桥下龟鱼晚无数,识君拄杖过桥声” 。 王安石的名联“一水护田将绿绕,两山排闼送青来”,也是把山水无意的现象写成人情有心的响应。西方把这种手法叫做“陌生化”(defamiliarization),其实可译为“去习求新”。其实,西方有一个更早的术语:“人情化”(anthropomorphism),可以用来解释宋诗这种“移情万物”的亲切诗艺。 在宋诗中,杨万里也是善于移情万物的大家。他一生成诗四千二百首,像下面这些妙句几乎俯拾皆是:“水吞堤柳膝,麦到野童肩”“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”“酴醾蝴蝶浑无辨,飞去方知不是花”“城里万家都睡着,孤鸿叫我起来听”“却是竹君殊解事,炎风筛过作清风”“风亦恐吾愁路远,殷勤隔雨送钟声”“好山万皱无人见,都被斜阳拈出来”“老夫渴急月更急,酒入杯中月先入”“闭轿那知山色浓,山花影落水田中。水中细数千红紫,点对山花一一同”。 敏感又博感的诗人,莫不多情,而且“自作多情”。正因“自作多情”,才会“误会”“幻觉”万物皆有情,不但领诗人的情,而且以情报情,有所回应。一般诗人能赋万物以人性,已属不易,但真正“自作多情”的诗人,才能更进一步,使万物受而知报,领而知还。李白的“举杯向天笑,天回日西照”之所以伟大,正因诗人将自身提高到“与自然莫逆,作造物知己”的博爱与自信。这原是圣人的境界,但只有诗人入而能出,说得出来。 康德曾谓:“有二事焉,常在此心,敬而畏之,与日更新;上则为星辰,内则为德性。”此语清醒而庄严,洵为哲人气象。相比之下,我还是觉得李白这两句更生动,更自然,更有趣。 西方诗中不是没有李白、苏轼、杨万里这种天人相应、万有交情的境界,但是能做到布朗宁在《海外乡思》中这三句妙想的,却属难能: 那是聪明的画眉;每首歌他都唱两遍, 怕你会以为他再也赶不上 第一遍妙而无心的欢狂! 雪莱的《西风颂》借用但丁的连锁诗体,层层逼近,气势壮阔,叫来了西风的巨灵,也叫醒了自我的灵魂,但通篇只见诗人向风灵呼喊请愿,诚然动人,却不见风灵有何回应。相比之下,李白呼天而天回应,却自信得多。比起基督徒诗人的原罪意识与一切荣耀皆归于主的自然观来,中国古典诗人“纵浪大化中,不喜亦不惧”的自若,与“万物皆亲、众生如友”的自喜,实在是中华诗艺的可贵美德,值得一切现代诗人深加体会而长保勿失。 曾赋诗人以如许灵感、如此恩情的大块自然、多彩众生,正面临愈演愈烈的文明浩劫。人类不知自爱之余,更祸延自然,连累众生,势将沦为双重的“罪人”。弗洛伊德曾说:“文明的主要任务,其存在的真正理由,端在保护人类,抵抗自然。”面临科技进步引来的大劫,这句话只怕是说不通了。为了对自然感恩惜福,诗人的笔该为环保而挥了吧?否则不幸,只怕有一天诗人下笔,要悲叹“我见青山多憔悴,料青山见我应加倍”了。 \\\" \\\"★从这本书中读懂李白,读懂盛唐 余光中被誉为李白千古知音,他雄奇骇俗的诗句“酒入豪肠,七分酿成了月光,剩下的三分啸成剑气,绣口一吐,就半个盛唐”,已成为谪仙李白ZUI生动的写照。该书精彩品读李白诗,从诗人的角度读懂李白和他的时代。 ★余光中经典随笔集初次出版 收录余光中品评中华绝美诗词的随笔佳作,讲述中外经典文学作品背后的生命故事。 ★该书收录经典随笔《李白与爱伦坡的时差》等,精彩品读至情至性的中外诗人,在世事变迁中洞悉诗意与人生 李白、杜甫、苏轼、叶慈、艾略特、梵高、毕加索……从诗歌到翻译,从小说到绘画,遨游诗文艺术的世界。 ★知名设计师全新精美双封设计,随书附赠余光中金句明信片 \\\"