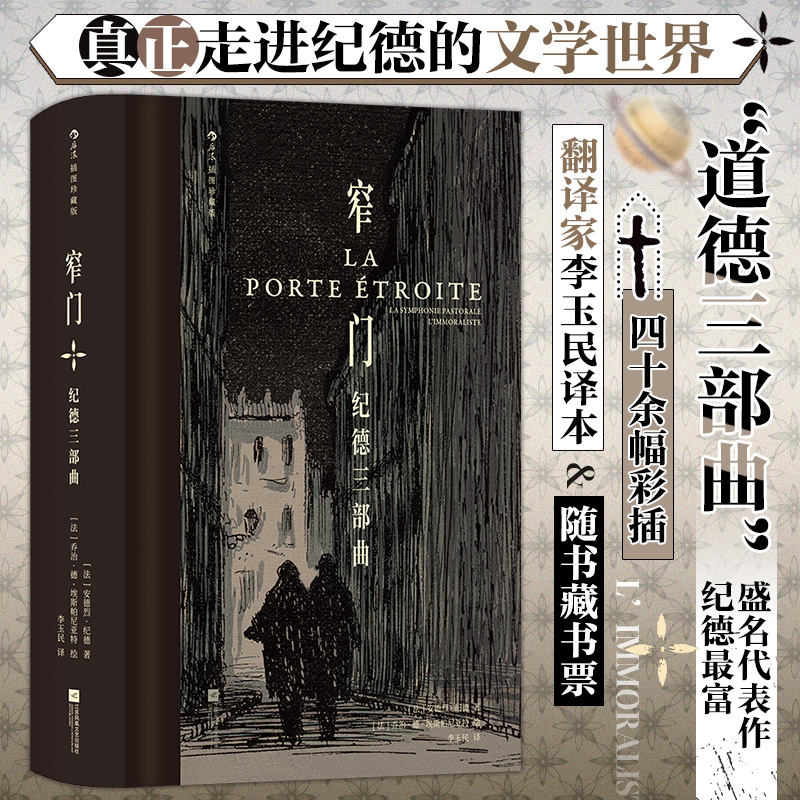

出版社: 江苏文艺

原售价: 138.00

折扣价: 85.60

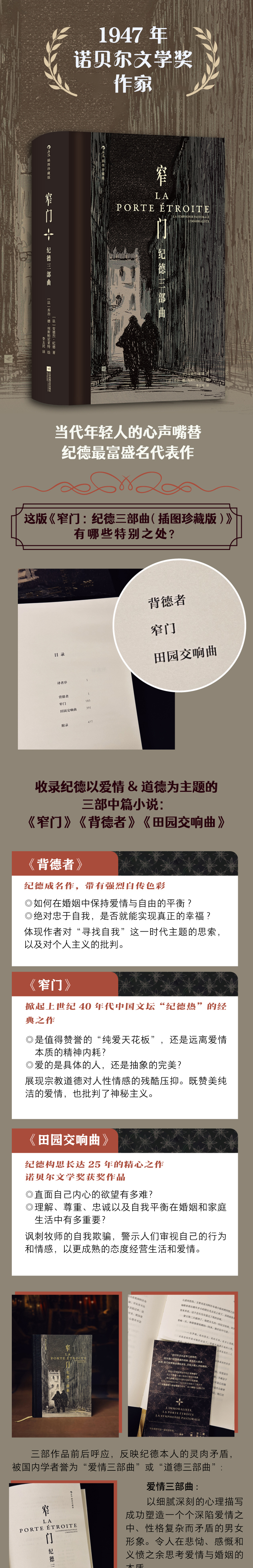

折扣购买: 窄门:纪德三部曲 插图珍藏版

ISBN: 9787559486912

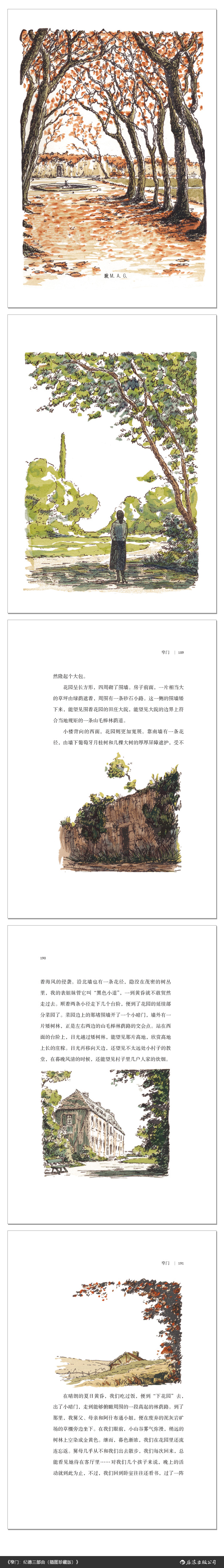

著者简介 安德烈·纪德(André Gide,1869—1951),法国二十世纪最重要的作家之一,因其“内容广博和艺术意味深长的作品——这些作品以对真理的大无畏的热爱,以敏锐的心理洞察力表现了人类的问题与处境”而荣获1947年度诺贝尔文学奖。 绘者简介 乔治·德·埃斯帕尼亚特(Georges d’Espagnat,1870—1950),法国后印象派画家,以其对裸体、静物和风景的描绘而闻名。其绘画作品被收藏在芝加哥艺术学院、巴黎奥赛博物馆和纽约大都会艺术博物馆中。 译者简介 李玉民,1963年毕业于北京大学西方语言文学系,1964年作为新中国首批留法学生到法国勒恩大学进修两年,曾为首都师范大学教授。潜心从事法国纯文学翻译四十余年,译著近百种,2010年获傅雷翻译出版奖。

背德者 嘿!事后,玛丝琳和我交换怎样的眼神啊!当时危险并不大,但是我必须显示自己的力量,而且是为了保护她。我立即感到可以把自己的生命献给她,愉快地全部献给她……马站了起来。我们把醉鬼丢在车厢里不管,两人登上车夫座位,驾车好歹到了波西塔诺,接着又赶到索伦托。 正是这天夜里我完全占有了玛丝琳。 我在交欢上仿佛焕然一新,这一点你们理解吗?还要我重复吗?也许由于爱情有了新意,我们的真正婚礼之夜才无限缠绵。今天回想起来,我还觉得那一夜是绝无仅有的:炽热的欲火、交欢时的惊奇,增添了多少柔情蜜意。一夜工夫就足以宣示最伟大的爱情,而这一夜是多么铭心刻骨,以至我唯独时时念起它。这是我们心灵交融的片刻的欢笑。但是我认为这欢笑是爱情的句点,也是唯一的句点。此后,唉!心灵再也难于跨越,而心灵要使幸福重生,只能在奋力中消损。阻止幸福的,莫过于对幸福的回忆。唉!我始终记得那一夜。 我们下榻的旅店位于城外,四周是花园和果园,客房外面伸出一个宽大的阳台,树枝拂得到。晨曦从敞着的窗户射进来。我轻轻地支起身子,深情地俯向玛丝琳。她依然睡着,仿佛在睡梦中微笑,我觉得自己更加强壮,而她更加柔弱,她的娇媚易于摧折。我的脑海思绪翻腾,思忖她不说谎,心中暗道我一切都为了她,随即又讲:“我为她的快乐究竟做了什么呢?我几乎终日把她丢在一旁。她期待从我这儿得到一切,而我却把她弃置不管!唉!可怜的,可怜的玛丝琳!”转念至此,我热泪盈眶。我想以从前身体衰弱为理由为自己开脱,但是枉然。现在我还只顾自己,一味养身,又是为何呢?眼下我不是比她健康吗? 她面颊上的笑意消失了,朝霞尽管染红每件物品,却使我猝然发现她那苍白的忧容。也许由于清晨来临,我的心绪才怅然若失:“玛丝琳啊,有朝一日,也要我护理你吗?也要我为你提心吊胆吗?”我在内心高呼道。我不寒而栗。于是,我满怀爱情、怜悯和温存,在她闭着的双目中间亲了一下,那是最温柔、最深情、最诚笃的一吻。 窄门 来到阿莉莎的房门口,我停了片刻,听见楼下的说笑声传上来。我敲了敲门,听听没有回应,大概是敲门声让楼下的说笑声盖住了。我便推了一下,房门无声无息地开了。屋子已经很暗了,一时看不清阿莉莎在哪儿。原来她跪在床头,背对着透进一缕落日余晖的窗子。我走近时,她扭过头来,但是没有站起身,只是咕哝一句:“噢!杰罗姆,你又回来干什么?” 我俯下身去吻她,只见她泪流满面…… 这一刹那便决定了我的一生,至今回想起来,心里仍然惶恐。当时对于阿莉莎痛苦的缘由,我当然还不十分了解,但是已经强烈感到如此巨大的痛苦,这颗颤抖的幼小心灵,这个哭泣抽动的单弱身体,是根本承受不了的。 我站在始终跪着的阿莉莎身旁,不知道该如何表述我心中刚刚萌发的激情,只是把她的头紧紧搂在我胸口,嘴唇贴在她的额头上,以便倾注我的灵魂。我陶醉在爱情和怜悯中,陶醉在激情、献身和美德的混杂而模糊的萌动中,竭尽全力呼唤上帝,甘愿放弃自己的任何生活目标,要用一生来保护这个女孩子免遭恐惧、邪恶和生活的侵害。我心里充满祈祷,最后也跪下,让她躲进我的怀抱,还隐隐约约听她说道:“杰罗姆!他们没有瞧见你,对不对?噢!快点儿走吧!千万别让他们看到你。” 继而,她的声音压得更低:“杰罗姆,不要告诉任何人……可怜的爸爸还什么也不知道……” 我对母亲只字未提,然而我也注意到,普朗蒂埃姨妈总和母亲嘀嘀咕咕,没完没了,两个女人神秘兮兮的样子,显得又匆忙又难过,每次密谈见我靠近,就打发我走开:“孩子,到一边玩去!”这一切向我表明,布克林的家庭阴私,她们并不是一无所知。 我们刚回到巴黎,就接到要母亲回勒阿弗尔的电报——舅母私奔了。 “和同一个人吗?”我问留下照看我的阿什布通小姐。 “孩子,这事儿以后问你母亲吧,我回答不上什么来。”家里的这位老朋友说道。出了这种事,她也深感惊诧。 过了两天,我们二人动身去见母亲。那是个星期六,第二天我就能在教堂见到表姐妹了,心思全放在这事上。我这孩子的头脑,特别看重我们重逢的这种圣化。归根结底,我并不关心舅母的事儿,而且顾及面子,我也绝不问母亲。 那天早晨,小教堂里的人不多,沃蒂埃牧师显然是有意宣讲基督的这句话:“你们尽力从这窄门进来吧。” 阿莉莎隔着几个座位,坐在我前面,只能看见侧脸。我目不转睛地注视着她,完全忘记了自己,就连笃诚地聆听到的这些话语,也仿佛是通过她传给我的。舅父坐在母亲旁边哭泣。 牧师先将这一节念了一遍:“你们尽力从这窄门进来吧,因为宽门和宽路通向地狱,进去的人很多;然而,窄门和窄路,却通向永生,只有少数人才找得到。”接着,他分段阐明这个主题,首先谈谈宽路……我神游体外,仿佛在梦中,又看见了舅母的房间,看见她躺在那里,笑嘻嘻的,那个英俊的军官也跟着一起笑……嬉笑、欢乐这个概念本身,也化为伤害和侮辱,仿佛变成罪恶的可恶的炫耀!…… “进去的人很多。”沃蒂埃牧师又说道,接着便描绘起来。于是我看见一大群打扮得花枝招展的人欢笑着,闹哄哄地向前走去,拉成长长的队列,而我感到自己既不能也不愿跻身其间,因为与他们同行,我每走一步都会远离阿莉莎。——牧师又回到这一节的开头,于是我又看见应当力求进去的那扇窄门。我在梦幻中,看到的窄门好似一台轧机,我费力才挤进去,只觉创巨痛深,但也在其中预先尝到了天福的滋味。继而,这扇门又变成阿莉莎的房门,为了进去,我极力缩小身形,将身上的私心杂念统统排除掉……“因为窄路通向永生……”沃蒂埃牧师继续说道。于是,在一切苦行的尽头,在一切悲伤的尽头,我想象出并预见到另一种快乐,那种纯洁而神秘的天使般的快乐,是我的心灵渴望已久的。我想象那种快乐犹如一首又尖厉又轻柔的小提琴曲,犹如一团要将我和阿莉莎的心烧成灰烬的烈焰。我们二人身上穿着《启示录》中所描述的白衣[ 见《圣经·启示录》,灵魂没有污点的人才能穿上圣洁的白衣服。 ],眼睛注视着同一目标,手拉着手前进……童年的这种梦想,引人发笑又有什么关系!我原原本本复述出来,难免有模糊不清的地方,不能把感情表达得更准确,但也只是措辞和形象不完整的缘故。 “只有少数人才找得到。”沃蒂埃牧师最后说道。他还解释如何才能找到窄门……“少数人——”也许我就是其中之一。 布道快结束时,我的精神紧张到了极点,等礼拜一完,我就逃掉了,不打算看看表姐,而这是出于骄傲的心理,要考验自己的决心(决心我已经下了),认为只有立刻远远离去,才更能配得上她。 田园交响曲 今天晚上,我又见到她了。床上摞起靠垫,她靠在上面,几乎坐起来了。新梳的发辫盘在头上,插着我给她采的勿忘我花。 她肯定发烧了,看来喘气很急促,她的手滚烫,握住我伸过去的手。我就伫立在她身边。 “牧师,我得向您坦白一件事,因为,今天夜晚,我怕是活不过去了。今天上午,我对您说了谎话……其实并不是要采花……如果现在我向您承认我要自杀,您会原谅我吗?” 我握住她那纤弱的手,跪到她床前。她抽出手,抚摩我的额头。我把脸埋进被单,以便掩饰我的眼泪,捂住我的啜泣。 “您是不是觉得,这样很不好呢?”她柔声地问道。她见我不回答,便又说道:“我的朋友,我的朋友,您瞧见了,我在您的心里和生活中,占的位置太大了。我一回到您的身边,就立刻明白了这一点,至少可以说,我占据了另一个女人的位置,而她正为此伤心呢。我的罪过,就是没有及早觉察出来,至少可以说,我虽然心里明白,还是任由您爱我。可是,我突然看见她那张脸,看见那张可怜的脸上充满悲伤,而想到那悲伤是我造成的,也就不忍心了……不,不,您丝毫也不要责备自己,还是让我走吧,把欢乐还给她吧。” 她的手不再抚摩我的额头了,我抓过来连连亲吻,洒上眼泪。然而,她却不耐烦地把手抽回去,又开始焦灼不安了。 “这不是我本来要说的话,不是我要说的话。”她重复道,只见她前额沁出汗珠。接着,她垂下眼睑,闭目待了一会儿,好像要收拢心思,或者要恢复当初瞎眼的状态。继而,她睁开眼睛,同时又开口讲话,起初声调迟缓而凄然;继而提高嗓门儿,越说越激动,最后疾言厉声了:“您让我恢复了视觉,我睁开眼睛,看见一个比我梦想还美的世界。千真万确,我没有想到阳光这样明亮,空气这样清新,天空这样辽阔。不过,我也没有想到人们的额头这样瘦骨嶙峋。我一走进你们家,您知道最先看到什么吗……嗳!我总得告诉您,我最先看到的,就是我们的过错,我们的罪孽。嗳,不要申辩了。您想一想基督的话:‘你们若是盲人,就没有罪了。’可是,现在我看得见了……请起来吧,牧师,您在我身边坐下,听我说,不要打断我的话。我在住院期间,阅读了,确切地说,请人给我念了《圣经》中您从未给我念过、我还不知道的段落。记得圣保罗有一句话,我反复背诵了一整天:‘从前没有法律,我就那么活着;后来有了戒律,罪孽便复活,我却死了。’” 她激动极了,说话声音特别高,最后几乎是喊出来的,弄得我很尴尬,真怕外边人听见。随后,她又闭上眼睛,仿佛自言自语:“‘罪孽便复活,我却死了。’”见她那张脸,看见那张可怜的脸上充满悲伤,而想到那悲伤是我造成的,也就不忍心了……不,不,您丝毫也不要责备自己,还是让我走吧,把欢乐还给她吧。” 她的手不再抚摩我的额头了,我抓过来连连亲吻,洒上眼泪。然而,她却不耐烦地把手抽回去,又开始焦灼不安了。 “这不是我本来要说的话,不是我要说的话。”她重复道,只见她前额沁出汗珠。接着,她垂下眼睑,闭目待了一会儿,好像要收拢心思,或者要恢复当初瞎眼的状态。继而,她睁开眼睛,同时又开口讲话,起初声调迟缓而凄然;继而提高嗓门儿,越说越激动,最后疾言厉声了:“您让我恢复了视觉,我睁开眼睛,看见一个比我梦想还美的世界。千真万确,我没有想到阳光这样明亮,空气这样清新,天空这样辽阔。不过,我也没有想到人们的额头这样瘦骨嶙峋。我一走进你们家,您知道最先看到什么吗……嗳!我总得告诉您,我最先看到的,就是我们的过错,我们的罪孽。嗳,不要申辩了。您想一想基督的话:‘你们若是盲人,就没有罪了。’可是,现在我看得见了……请起来吧,牧师,您在我身边坐下,听我说,不要打断我的话。我在住院期间,阅读了,确切地说,请人给我念了《圣经》中您从未给我念过、我还不知道的段落。记得圣保罗有一句话,我反复背诵了一整天:‘从前没有法律,我就那么活着;后来有了戒律,罪孽便复活,我却死了。’” 她激动极了,说话声音特别高,最后几乎是喊出来的,弄得我很尴尬,真怕外边人听见。随后,她又闭上眼睛,仿佛自言自语:“‘罪孽便复活,我却死了。’” ◎诺奖史上最受推崇也最受争议的作家,探问人性深度与传统价值观的“道德三部曲” 1947年诺贝尔文学奖得主安德烈·纪德是20世纪法国文坛上独特、重要、受赞颂的作家,被誉为“二十世纪的歌德”,是萨特、加缪等文学家的精神导师。他也是20世纪最具争议、最令人费解的作家之一,其在道德伦理上的特别主张至今仍是人们关注和讨论的焦点。《窄门》《背德者》《田园交响曲》是纪德的代表作,自出版以来,风靡全球百年之久。这三部作品前后呼应,反映了纪德本人的“灵肉”矛盾,被国内学者誉为“爱情三部曲”或“道德三部曲”。 ?《背德者》是纪德的成名作,带有强烈的自传色彩。20世纪初的欧洲正经历着重大的社会变革。尼采宣称“上帝已死”,宗教信仰的失落使人们开始质疑传统价值观念,重新审视和寻找自我。《背德者》便展现了纪德对“寻找自我”这一时代主题的思索。书名“背德者”并非意指“不道德的人”,而是“背叛传统道德观念束缚的人”,反映作者突破传统道德束缚、向人的自然天性回归的愿望。 “纪德从尼采的观点出发认为每个人的道德行为都是为了自己的利益,都要经历自我估价的危机,摧毁旧的价值观念”,“纪德的早期小说和20世纪初的小说都与鼓吹冲破束缚有关。” ——郑克鲁《法国文学史》 ?《窄门》是掀起上世纪40年代中国文坛“纪德热”的经典之作,纪德用了大概十七八年的时间构思。书名出自《圣经·路加福音》中耶稣的话:“你们尽力从这窄门进来吧。”故事的女主阿莉莎将进入“窄门”(象征着对宗教的极度虔诚和对世俗之爱的舍弃)视为终极目标,认为只有克制和牺牲个人情感才能接近神圣。这种极端的宗教道德观念使她在爱情面前选择了逃避和自我折磨,深刻体现了宗教道德对人性情感的残酷压抑。 “我看完《窄门》之后浑身都在发抖,这辈子要是能写这么一本书我就心满意足了。” ——余华 ?《田园交响曲》是纪德构思长达25年的精心之作,他凭此书获得了诺贝尔文学奖,1946年被改编为电影并获得了第一届戛纳国际电影节金棕榈奖,盲女由法国著名影星米歇尔·摩根扮演。书中的牧师一方面遵循宗教教义去拯救盲女,另一方面却在相处过程中不可抑制地产生了违背宗教道德的情感。以贝多芬的《田园交响曲》为名,是对牧师自欺欺人行为的讽刺:“田园”寓意没有罪恶的理想世界,视力恢复前的盲女如天使般单纯,在牧师为她营造的“没有罪恶的世界”里幸福地生活。 “这场戏的精彩处正是牧师自身那种崇高的虚伪。他欺骗着自己,以为他自己的举动才是正当的,才是上帝的意志;而殊不知人的爱欲较人自身还强,而这爱欲又极能藉道德的庇护而骗过了自己的良心。人们往往能设法寻觅种种正大高尚的名义去掩饰自己的卑怯行为,因此纪德以为愈是虔诚的人,愈怕回头看自己。” ——盛澄华(纪德研究专家) 在文学的浩瀚星空中,纪德如同一颗璀璨而独特的星辰,以其深邃的思想和犀利的笔触,探讨道德、宗教、人性、自由等具有普遍性和永恒性的哲学命题。从《背德者》到《窄门》,再到《田园交响曲》,纪德从最初对传统道德的大胆挑战,逐渐转向对道德、宗教与人性之间微妙关系的深刻反思和更加细腻、多元的探索,在不同时代都能令读者产生共鸣。 ◎金句迭出,引发当代读者思索爱情、婚姻与幸福生活的“爱情三部曲” 在这“爱情三部曲”中,纪德更是用细腻深刻的心理描写成功塑造了一个个深陷爱情之中、性格复杂而矛盾的男女形象。不同的抉择,相似的悲剧,令人在悲恸、感慨和义愤之余思考爱情与婚姻的本质。 ?《背德者》中的米歇尔出生于一个虔诚信仰宗教的家庭,从小接受严格的道德教育。然而,一场重病让他对之前的生活产生怀疑和厌恶,他不再追求平静的幸福,而是向往能激发他全部勇气、情感和健康体魄的充满风险的生活。这种对自由和自我的追求使他成为了大众眼中的“背德者”,并导致了他妻子的悲剧。如何在婚姻中保持爱情与自由的平衡?绝对忠于自我,是否就能实现真正的幸福?作者没有给出答案。对于米歇尔的行为,是勇敢的探索自我,还是罔顾道义的放纵,每个人都可以有自己的评断。 ★生活有千百种形式,每人只能经历一种。艳羡别人的幸福,那是想入非非,即便得到也不会享那个福。 ★唉!我无法排除忧虑,却又故意把这忧虑当成我的爱情的食粮。 ★我有了这种无处使用的自由,日子反倒更难过。 ?《窄门》中阿莉莎和杰罗姆之间纯粹而炽热的情感,触动了当