出版社: 文化发展

原售价: 68.00

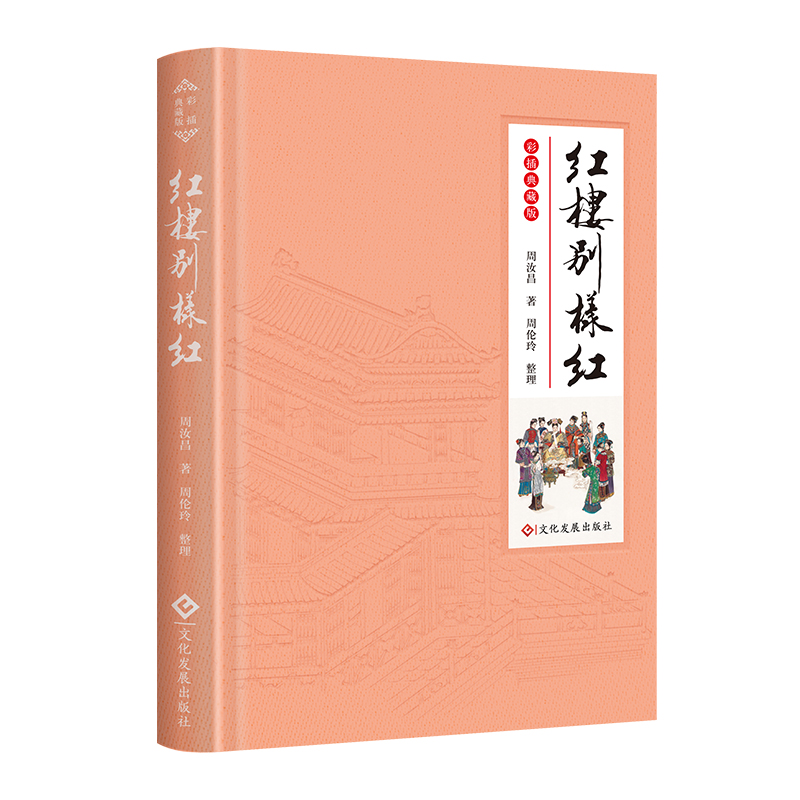

折扣价: 40.80

折扣购买: 红楼别样红(彩插典藏版)(精)

ISBN: 9787514230239

周汝昌,字玉言,别号解味道人,天津人。中国知名红学家、古典文学专家、诗人、书法家,新中国红学研究第一人,考证派主力和集大成者,被誉为当代“红学泰斗”。 作品宏富,研究深广。著有《红楼梦新证》《红楼别样红》《红楼夺目红》《曹雪芹传》《红楼梦的真故事》等。

《红楼》写“大家” 我写的这个题目似乎多馀无味,谁不知道这部书写的是荣、宁二府,是特定的主题内容,二府是“大家风范”,非“小门小户”所能比拟…… 这都说得对。只是我要问一句:什么是“大家”?够个“大家”的因素、特征又是什么?是否人人会答,是否一句话简单可了?恐怕就不一定敢保了。 有人说,族大人众,故称大家。 有人说,世代仕宦,生活富厚,是为大家。 这也都是不错的。可是只是缺漏了一个更重要的内核没说清楚——即:文化教养,诗礼熏陶。 看看《红楼梦》,族大人众,似乎如此,其实真正的“人众”不过赦、政、琏、玉、珍、蓉屈指可数而已,其他芸、蔷、菖、葛等等,实皆配角,不占主位。故贾府之为“大家”者,并不在此。 再看仕宦,那更不怎么样,远远够不上王公将帅,督抚宰卿,只是个(内务府)员外郎和捐资的虚衔罢了。这比起真正的大富大贵的清代高官来差得太悬殊了。 那么可知,贾府的成为“大家”者正在于他家的世代文化教养,诗礼熏陶——正如书中明写的,是“诗礼簪缨之族”。 试看以下几个例证—— 贾母史太君,似乎不识字,游园至藕香榭,叫湘云念对联听。但她的艺术审美水平高极了。 她见宝钗屋里太素,立即为之“布置”陈设,只消几件古玩,便改换了环境气氛,又大方,又典雅。这就是文化素养熏陶,俗人是不具备这种眼光才气的。 再看这位老太太调理出来的贴身大丫鬟鸳鸯。她的牙牌令,是代老太太发令的“令官”,你看那所发的牌副儿,出口成章,没有文化教养行吗? 鸳鸯遭了事,“大老爷”要讨她当小老婆,气愤得以死相抗争——就在这样的情势和心境下,她对来作“说客”的嫂子还嘴相斗时,却还说出了这样的话: (嫂子自辩说的是“好话”,她立刻还话——)“什么好话!宋徽宗的鹰,赵子昂的马——都是好画(话)!” 这真令人绝倒,同时也令人倾倒。一个没有深厚文化陶冶的家庭,其丫鬟侍女,能说得出半句这样的妙语来吗?试比一比《金瓶梅》里女流的声口气味,就真是云泥悬隔了。 老太太的评说戏文、弹唱,讲解特级珍贵织品“霞影纱”“软烟罗”的名色、质地、用场,都包涵着非常超众的审美文化因素在内,绝非一般人所能企及。 贾府的丫鬟、小厮的名字,也是文化的表现之一面。麝月、檀云、晴雯、绮霞(或作霰xi3n),引泉、锄药、伴鹤、挑云……不从文化上品味,看《红楼》就无甚趣味——因为没有文化的“大 家”,是俗不可耐的家族,包括文物、器用、语言、举止……都无例外。 至于起诗社,制灯谜,行酒令等等之类,在我看来,反倒不如上述的几个方面更为耐人寻味。因为那些弄文索句,是文人游戏消遣之事,固然不懂文化不行,然而真正的文化教养,又在“文字” 之外,不一定有迹可求,而是一种素质、品格、气味的“无形”之事情。 有教养的人,可以不识字,不读书,一样可钦可爱,可友可师。这是个风范的大问题。书中写“薛大傻子”种种可笑,并非是说他就是个坏人,不是的,目的就在写他的缺少文化教养——就成 了趋向下流的纨袴子弟,声色是求,饱食终日,为社会之蠹虫,造物之浪费。 探春三姑娘为何把迎、惜比得大大逊色?虽说是“才自精明志自高”,但还有一个重要原因,就是她的文化修养高,文化要求也强——试读她写给宝玉的小柬就可晓悟。她举出古人在没有好条件之下还要寻求“些山滴水”。这是何义?不是别的,实即文化的向往,超物质的精神生活才是真的“生活”。物质的丰足虽好,也只是为了更能“生存”,而不一定等于“生活”也。 诗曰: 中华文化在何方?试展《红楼》细忖量。 识得鸳鸯宣酒令,也如画卦有羲皇。 葬花词之思 《葬花吟》是《红楼梦》书中打动读者的第一篇诗,所以几乎成了《红楼》的代表。我曾说黛玉的三篇歌行体的力作,即《葬花吟》《秋窗风雨夕》《桃花行》,后二首是精品力作,而不太受人注目,也少见过细的讨论。《葬花》确如雪芹明言,只是“随口念了几句”,有“散文诗”的意味,缺少精严的章法结构。因此,这实在是即景口占之诗句,甚异于案头涵咏推敲定稿的风格意度。 此篇开头即暗用《西厢》曲文而运化的,见我在《红楼小讲》中指出的例句。“落絮轻沾扑绣簾”句很重要,只这句,“絮”“沾”“簾”三“眼目”字都出现了。让我先说说这三“眼”的妙绪文情—— 絮,可别轻看,请记住,前边有个“堪怜咏絮才”(第五回),后文有个“偶填柳絮词”,都是呼应。“沾”,暗点雪芹的真名。此字单单出在“絮”的身边,饶有意味。簾,总是与黛玉相 连——如“一声杜宇春归尽,寂寞簾栊空月痕”;“桃花簾外东风软,桃花簾内晨妆懒”,俱是要紧眼目。而又与“絮”紧紧相伴,“咏絮”一回,湘云先说“卷起半簾香雾”,宝琴后说“谁家香雪簾栊”,这就更为重要了。 悟知了“簾”字在黛玉诗中的重要性,也就明白了《在苏本》 的“落絮轻沾扑绣簾”“簾中女儿惜春暮”的文本是最正确的(它本是“闺中”),因为这“簾中”也就是“簾外桃花簾内人”的同义与呼应,这属于“顶针续蔴格”,簾是有意的重复与衔接——后 文《秋窗》与《桃花》两篇更发展了这个独擅的音韵体格。 此诗的警策,在于思绪“推理”,层层递进:一、柳絮榆钱来了,桃李无人过问了。二、桃李明年花可再发,而与花相似的女儿(这句才用“闺中”)却不可“重生”了。三、今奴葬花,人 谓我痴,然而异日来葬,“葬花人”者又有谁人?四、归结一连串动人警句:“试看春残花渐落,便是红颜老死时。一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!”——至此,宝玉在山坡上听见,不禁“痴 倒”——即感情撼动得不能支持了! 怎么叫做“两不知”?可讲得清楚?似可懂,似又不易懂。也许是说:花之落,人之亡,皆不可问。“不可问”原来用为感叹而又不忍明言其不幸结尾的意思。我想,雪芹或亦此意。 “花落——人亡”,全书的总纲关目,亦即“千红一哭”“万艳同杯”的象征与注脚,前文后事血骨相连,呼吸相通,不是“两回事”。 全篇用“两不知”作结,结得最好,因为诗句虽完而含意不尽。何以“两不知”?不是简单地说“两者都不知道了”,而是说花之落,人之亡,其结局之不幸都是“不堪问”——即宝玉不忍细 说,亦不忍倾听之,那是太令人伤情悲痛了。 这首诗,似黛玉自诉自伤,其实是代表“千红一哭”“万艳同悲”的总主题,大氛围,其感动人的力量,不是无缘无故的。 1. 周汝昌先生是中国红学研究考证派主力和集大成者,红学泰斗。《红楼别样红》是《红楼夺目红》的姊妹篇。具权威性、经典性、研究性及可读性,向来为红迷追逐。 2. 《红楼别样红》收录了周汝昌先生的生活照片、书法作品,以及著名画家赵成伟手绘插图“金陵十二钗”,随书赠送藏书票,装帧设计精美,适于阅读和收藏,是“红学”专著中独一无二的版本。