出版社: 北京大学

原售价: 79.00

折扣价: 53.80

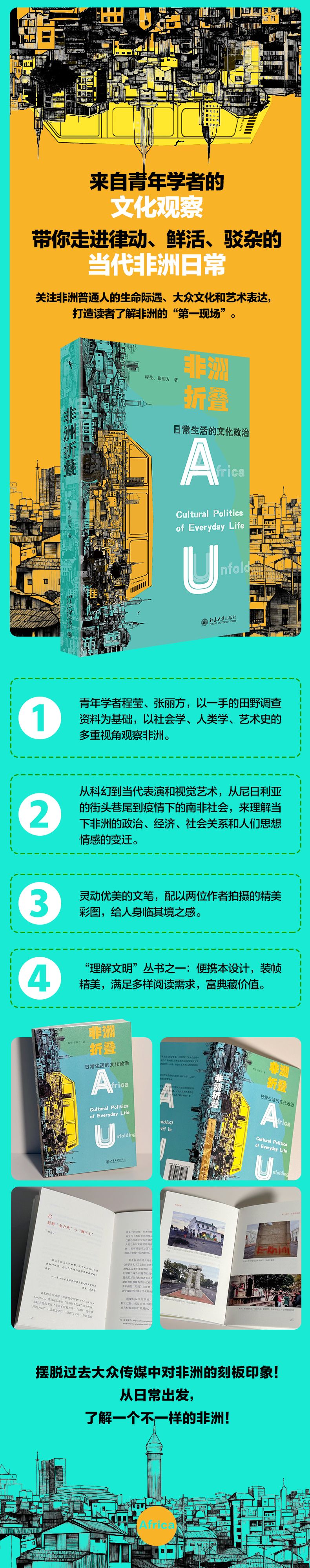

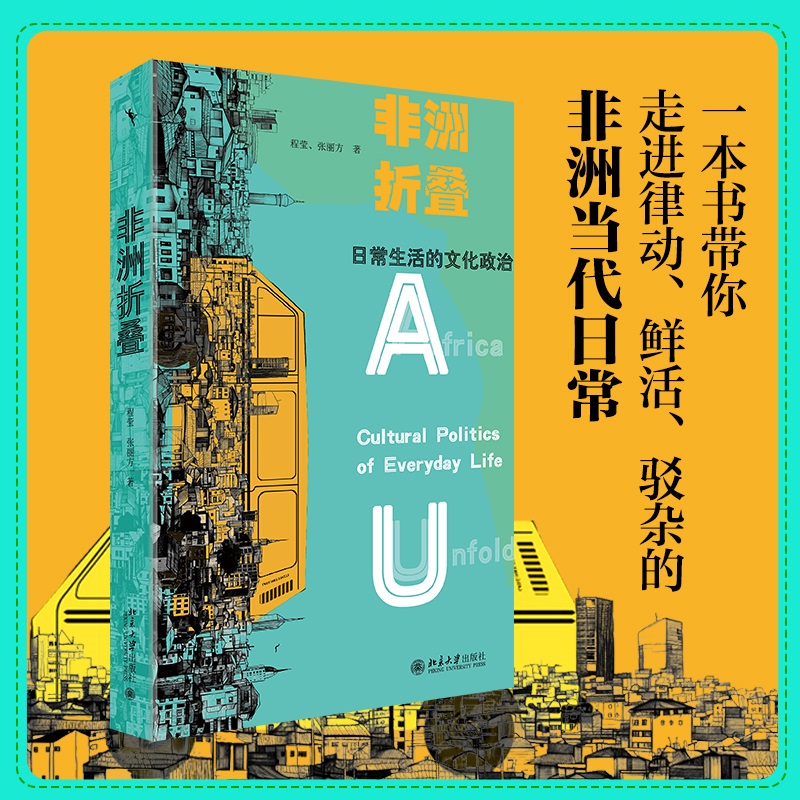

折扣购买: 非洲折叠:日常生活的文化政治

ISBN: 9787301340875

程莹,北京大学外国语学院亚非系助理教授。研究方向为非洲文化,非洲文学,非洲的视觉与表演艺术,青年与城市空间。南非罗德斯大学非洲与南南艺术项目研究员,Journal of African Cultural Studies编委成员。 张丽方,南非罗德斯大学艺术史系博士,非洲与南南艺术项目成员,非洲研究类播客“学非所用”主播。

超越“金合欢”与“狮子王” /程莹/ 你不了解其他的社群。既不关心他们的孩童如何玩耍,也不在乎他们在早餐和夜宵时的 谈资。 ——第一位来自非洲的诺贝尔文学奖获得者沃莱·索因卡 著名的非洲博客“非洲是个国家”(Africa is a Country,该网站的命名“非洲是个国家”实为反讽,实际上他们主张“非洲不应被看作一个国家,是个多元的大陆”)近期发表了一篇题为《单一封面危险性》的文章,作者艾略特·罗斯(Elliot Ross)搜集了几十本有关非洲作品的封面,几乎无一例外地是以橙色日落天空为背景的金合欢树,作者大胆推测,人们之所以无意识地将此意象定义为他们眼中的“非洲”,很可能是因为受了动画片《狮子王》等流传广泛的西方影像作品的影响。 那么我们中国人对非洲的印象又从何而来呢?是《狮子王》、以《走出非洲》为蓝本的电影,是有关非洲战乱灾难的新闻图片,还是类似于《动物世界》的纪录片?这个问题看似简单,实则不然。它牵涉的,是我们对自我和他者的认知问题:我们有关非洲的印象是如何被建构的?这些印象又是如何被作为一种关于非洲的“知识”在社会公共领域中流传的?摄影在这个过程中扮演了什么样的角色? 即便你没来过非洲,也一定知道肯尼亚的动物大迁徙,或是听说过南非的克鲁格国家公园。被游客和摄影师们钟爱的,还有南部非洲国家斯威士兰(Swaziland)的“芦苇节”(又被人称“选妃节”)。“芦苇节”期间,成千上万名少女裸露上半身行进,不少国内媒体和摄影人将其称为“旷世奇观”,每年都吸引诸多游客和摄影师前往拍摄。强调描摹被拍摄对象外部特征的动物摄影和民族志肖像,某种程度上代表着当下中国摄影师拍摄的非洲影像的典型。 人类通过镜头了解“异域”文化,有着漫长的历史。自从摄影机成为探险家、殖民者、旅行家和人类学家的装备,便有了大量有关异域风土人情的影像记录,作为人们了解“他者”的工具。这一传统更是伴随着殖民历史,开创了有关非洲摄影的先河。早期民族志影像在流传过程中,往往被不假思索地看作是有关他者的“真相”,摄影术的“建构”本质、拍摄者与被拍摄者间不对等的权力关系很容易被忽略。在这一过程中,摄影装备成为现代化的西方文明的符号,而镜头所瞄准的对象也就是本土居民及其文化则被看作野蛮、落后的部族传统的象征。 今天,非洲的城市化迅猛发展,与外部世界也有丰富的联结和互动。加纳的“阿宗同”(Azonto)音乐和舞蹈正在影响着伦敦的街头文化,尼日利亚的“诺莱坞”已经崛起为世界第二大电影产业,南非东开普省格拉罕小镇的艺术节吸引着来自世界各地的剧团、画廊和先锋表演艺术家,刚果的萨普文化被国际时尚界推崇……当下,当摄影师们举起镜头,我们对非洲人和非洲文化的“凝视”,是否超越了早期民族志摄影对所谓“部族文化”的猎奇,走向更加广阔和现代的视野?话说回来,即便我们的摄影师依旧热衷于捕捉和记录所谓“最原始、最纯粹的非洲部落文明”,谁又能保证那不是非洲人为纷至沓来的游客和摄影师专门导演和设置的一场表演? 说到中国摄影师拍摄的非洲影像,我们最熟悉的莫过于女摄影师梁子在十余年的非洲旅程中积累的大量作品。她的作品中最引人入胜的,是摄影师在异乡的行走中作为个体深入社群、与当地人亲密真诚的日常交往。近年来越来越多的中国媒体记者、研究人员和其他行业的人抵达这片大陆,在相片中留下了他们周遭的非洲日夜。他们拍摄的图片中有很多都可称之为非洲生活的“奇观”:那些街上色彩艳丽、飞扬跋扈的超载行驶的小巴车,拿着汽油桶和塑料瓶排着长龙买油、买水的人群,在歌声中上街参加集会或抗议的青年人……这些场景对很多本土的非洲人来说不过是稀松平常的生活片段,但却在不同时空中成为中国摄影人眼中的“奇观”,中国摄影人以他者的视角观照当地社会正在发生的、日新月异的变化。有时候,这些看似日常的相片,又似乎象征着一种寻觅,反射出中国当代都市生活中所渐渐缺失的部分:无比热闹的传统节庆和仪式,爽朗的老妪身上鲜艳的着装,村落里简单自足的生活状态……或许我们之所以迷恋这些场景并时常为之动容,正因为这些场景唤起了我们心中陌生又熟悉的记忆。 值得注意的是,中国摄影师对非洲的摄影并非近年随着中非交往的热潮才开始的。这段历史要远远早于我们的想象。2016年伦敦大学亚非学院非洲艺术系通过了一篇博士论文的答辩,作者迈尔克姆·考瑞高(Malcolm Corrigall)用近10万字的篇幅研究了20世纪50—60年代活跃在南非的“南非中国摄影师俱乐部”(CCCSA)。该俱乐部正式成立于1952年,由生活在约翰内斯堡的华人摄影师组建。这些摄影师通过不同类型的摄影作品和摄影实践表达着复杂的身份认同,以及他们对于“本土”“家园”等空间概念的理解。例如,他们常常将中国古诗词的意境融入其拍摄南非本土风景的作品中,俱乐部也曾先后几次组织华人摄影社群的公共沙龙和展览。这在当时的南非,是对等级森严的种族隔离制度的一种挑战,因而具有重要的历史意义和价值。 近年来在非洲大陆上也出现了一些华人组织的摄影团体,主要集中在东非地区的“黑摄会”就是其中一个。靠近动物迁徙的家园马赛马拉,这些摄影师的作品中依然不乏野生动物和自然风光,但也有不少精彩的人文摄影作品。曾是“黑摄会”始创成员之一的齐林就曾与另一位骑行非洲的摄影师杜风彦深入肯尼亚内罗毕的基贝拉,拍摄一位贫民窟拳王的故事。许多人把去过非洲的贫民窟当成一种“炫酷”的体验,而拍摄贫民窟的人物和生活实际上是备受争议的话题。英语世界中有个词叫“贫穷色情片”(Poverty Porn),指的是一种消费贫穷和苦难的视觉文化——一些拍摄非洲的摄影师,未经拍摄者同意就强行拍摄他们的生活,即便是在被拍摄人的最挣扎和脆弱的时刻。对贫民窟人群生活影像的滥用,无疑是对这些人尊严和权利的一种再次剥夺。殖民历史结束后几十年的今天,在摄影界、视觉文化领域和大众媒体中,反思如何避免用“消费贫穷”的方式来拍摄非洲,仍是重要的课题。带着拒绝煽情、拒绝消费贫穷的初衷走进基贝拉,“杜齐眼”努力让他们镜头中的拳王迈克和他的伙伴们成为完整、丰满、有尊严,并且值得我们敬重的人。他们对这位基贝拉拳王的拍摄不是一时兴起,也并非偶然的猎奇,对他们而言,相机不是用来走马观花和展现贫穷的工具。在多年的交往中,“杜齐眼”和迈克尔深入了解和影响着彼此的生活。 近年来,不仅在非洲大陆上有越来越多的华人面孔,在中国的广州、义乌等地,也开始有了大大小小的非洲社群。居住在广州的摄影师李东,就花多年的时间,用纪实摄影的方式记录了这群生活在海外的非洲人和他们千变万化的生活。李东曾经搬离自己广州生活多年的房子,长期居住在非洲人聚居的广州宝汉直街,近距离地接触与观察在华非洲人的生活。伴随着近年来中非关系成为脍炙人口的话题,他的摄影展也走到了世界各地;有研究者认为,这是“中国人严肃、规模地面对非洲人在华问题的开始”。李东的镜头里总是不乏丰富的叙事符号和社会图景,除了普通非洲人在广州的融入与区隔状态,我们还可以看到中国人和非洲人正在如何走进彼此的视野和日常生活。例如,在他有关非洲社群的照片中,也常有距离非洲街300米之外登封村农民工群体的影子。作为摄影师的李东有着人类学家的敏锐和情怀,在他的镜头下,广州登峰的非洲街和城中村,成为“第三世界全球化”开始的地方。 多年来,来自外部世界的大众文化影像营造出我们对非洲的种种误解,而新的影像和关怀也不断刷新着我们对这片土地的认知。《国家地理》杂志美国版在几个月前策划了一期有关“种族”议题的专题,承认并反思了刊物过去几十年来在刻画有色人种以及建构非洲黑人形象中存在的种族主义倾向。真正的非洲多元驳杂,它既不是一个国家,也不是一个供摄影师们猎奇的、格外“上镜”的远方。获得凯恩奖的肯尼亚作家和公共知识分子比尼亚万加·怀奈纳(Binyavanga Wainana)曾以尖锐的语调对外来的镜头和笔触作出警告,反讽那些不断重复强加给这片大陆的或残忍或虚伪的陈词滥调:“一定要描摹非洲的日落,和那又大又红的太阳。广袤而空旷的天空下,是狩猎的人们……尽情展现那些瘦骨嶙峋的儿童、袒胸露乳的女性吧……非洲人不会抗议的,因为他们正忙着饥饿与灾难,忙着接受施舍和等待死亡,忙着担惊受怕,忙着绝望与逃离。”也许今天,当我们选择按下快门的时候,心中应该怀有作家怀奈纳这段沉甸甸的话。 1. 一本来自青年学者的非洲文化观察; 2. 程莹、张丽方,以一手的田野调查为基础,以社会学、人类学、艺术史的多重视角观察非洲; 3. 打造读者了解非洲的“第一现场”:从非洲普通人的生命际遇,到当代非洲的大众文化和艺术表达;从科幻到当代表演和视觉艺术,从尼日利亚的街头巷尾到疫情下的南非社会; 4. 灵动优美的文笔,配以两位作者拍摄的精美彩图; 5. “理解文明”丛书之一:便携本设计,装帧精美,满足多样阅读需求,富典藏价值。