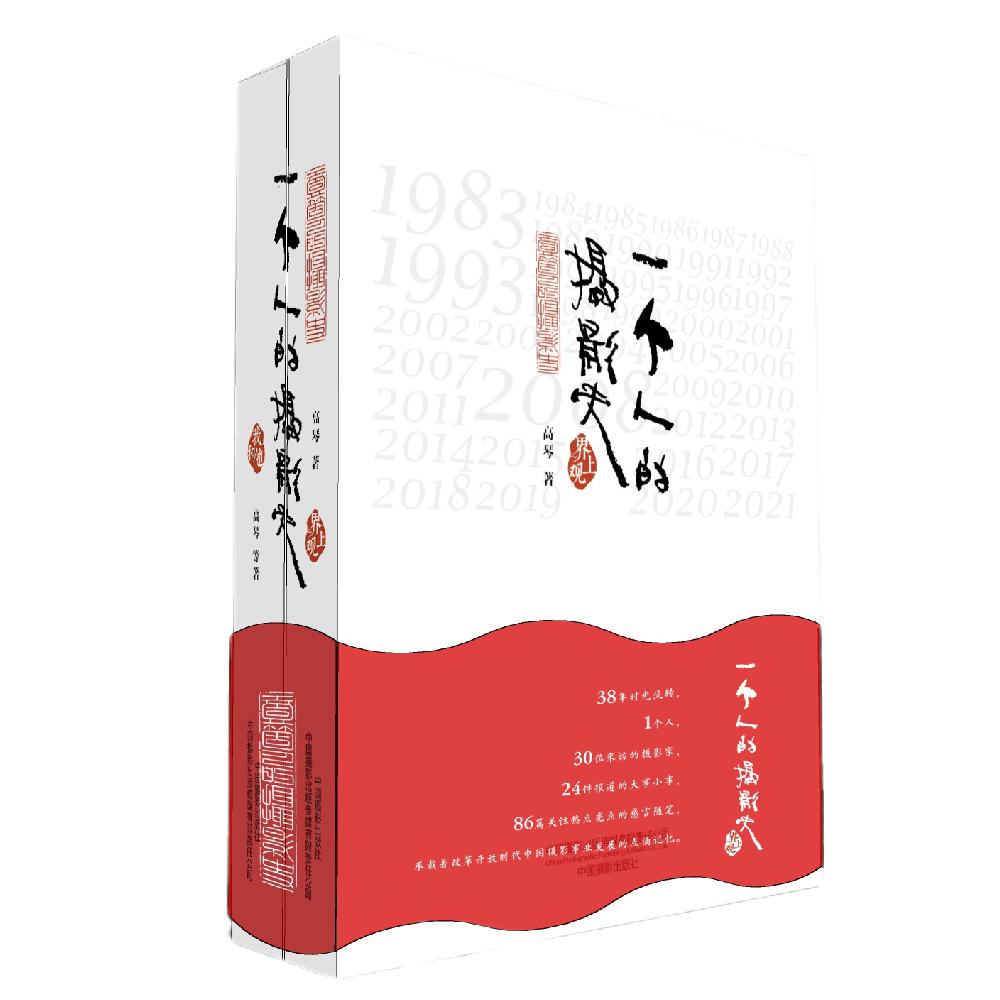

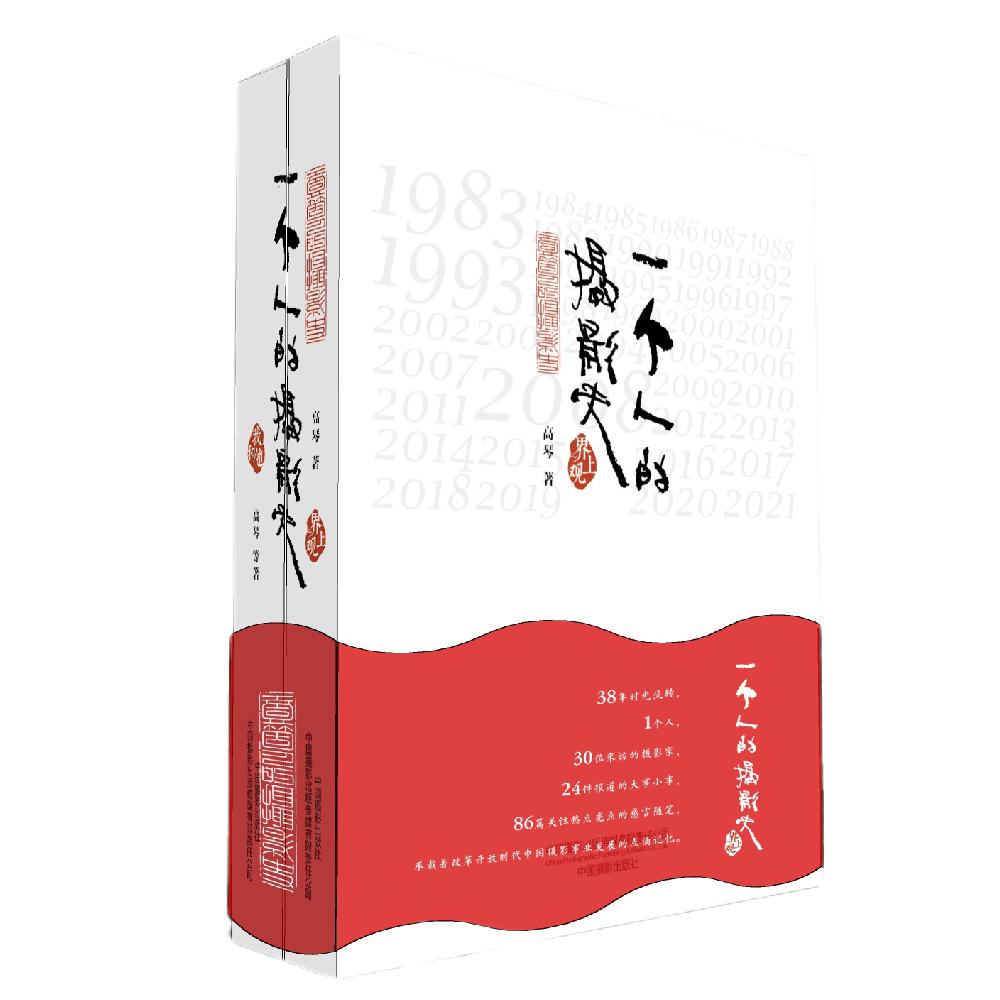

出版社: 中国摄影

原售价: 168.00

折扣价: 107.60

折扣购买: 一个人的摄影史·界上观/我和他

ISBN: 9787517911340

1979年就读于厦门大学中文系;1983年大学毕业分配至《大众摄影》编辑部;1993年任中国摄影出版社副社长兼《大众摄影》杂志主编;2003年任《大众摄影》杂志社主编;2008年任中国摄影家协会分党组成员;2012年任中国摄影家协会分党组成员、秘书长;2022年退休。 1995年主编的《我要上学——中国希望工程摄影纪实》,获第二届国家图书奖提名奖;2003年主编的《大众摄影》杂志荣获第二届国家期刊奖“百种重点期刊”;2005年获国务院颁发的“政府特殊津贴”;2008年当选“中国妇女第十次全国代表大会”代表;2016年入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才工程;2021年主编的《与共和国同行(1949—1978)》(全三卷)获第五届中国出版政府奖图书奖。

知王达军其人,可追溯到20 世纪80 年代,但当时我对其了解甚少。印象深刻的是 90 年代初的两件事:一是第十六届全国影展,他的一组《大地系列》西部风光作品获得 金奖,作品苍茫雄浑、饱满铿锵的气韵,与青山秀水、云蒸霞蔚的经典风景大相径庭; 二是轰动全国的“三军”西部万里行,历时半年多,行程7 万多公里,足迹遍及边防哨所, 其勇可鉴,其情可叹。 识王达军其人,缘于新千年《大众摄影》杂志组织的一次“走进阿里”之旅,我们 有了一次长达十余天深入西藏的同甘共苦经历。虽然此行没有早年赴藏所满怀的“壮士 一去不复返”的悲壮,但车抛锚、人迷路、吃不上饭、睡不好觉却是家常便饭。最甚者, 此行步履维艰,补给车司机阑尾炎发作,抛下一团人员;4 辆吉普车损剩3 辆,还撑着 上了海拔5100 米的绒布寺珠峰大本营。作为摄影指导的达军,一路吃苦受累在前,但 只要发现景致,便抛却一切。我常纳闷何情何景何至于如此“谋杀菲林”?他却已明白: 世界上最优秀的摄影家就是在如此“谋杀菲林”中成长并成功的。 我与达军还一同随中国摄影家协会代表团出访过蒙古国。也许是路途遥远时间有限, 不便安排前往更具异国特色的地域,我们一行4 人颠簸半天竟落在一处荒山秃岭的旅游 景点。达军想就此打道回府,还装出腰颠坏了不能再走的架势。出趟国不容易,他却觉 得拍不到片子是浪费时间。以至于当我们到该国某著名寺院时,由于只允许一人拍摄, 大家赶紧把机会让给他,因为他正关注一个宗教选题。他倒真不谦让,径自而去! 20 余载相识的时光不算短暂,但对一个人全方位的认识或理解并不在时间长短;摄 影圈的范围也非常有限,时常会听到许多朋友们的动态或行踪,也在不断丰富着一个人 的内涵与外延。 前些时候听说业界之“三军”—袁学军、王达军、王建军,要被作为一个时期的 特殊案例进行研究。心下甚喜!时光荏苒,自改革开放至今30 余载,摄影人摄影事, 摄影之发展之交融,真的值得有识之士去剖析去梳理。让流淌着奔腾着的影像之河,在 每一个特殊的地理位置,能够被标识出或险滩或胜境;在每一处摄影人驻足沉思过的两 岸,能够被规整出不同的风景。“三军”之于摄影,是一个个传奇的生命故事;“三军” 千里之行 功在坚持 记王达军 118 大地系列(组照之一) 1989年 王达军摄 之于摄影史,也将留下他们对影像的钟情与探究。 对我而言,真是难得与“三军”皆有缘。20 世纪80 年代我就采访过学军,记得 文之标题是“获奖专业户”—学军得奖之功力可谓首屈一指,但因了“是非”之事 的蹉跎,此文未曾面世。十余年后再写学军,有感于他屡战屡胜的非常经历与业绩, 文章名为“踩着时代的节拍”。建军,是“三军”之小弟,为人热情,长于拓展,乐 于分享。我们的阿里之行,困顿之际与他意外相遇,他的东风卡车也成了我们的补给车。 在他的辰星工作室,我们有了一次深入的对话—关于他从部队到地方的那次重要转 折,关注他如何拓展摄影旅游之路……时至今日,我们已然读到,他用十余年的时间 演绎的这场在天地之间开辟课堂,借风光之力推动影像大众化的独特篇章。 “三军”之达军,似如其名,有通达之境。 当年,一位才情洋溢的文艺青年,却因了哥哥一台相机的“误导”走上了职业摄影 的道路。尽管他的生命本来充满着更多的可能,但他心无旁骛,抛下了他原本的专长— 器乐演奏,20 余年间奔波于千里川藏线,拍摄部队火热而艰苦的生活,感受西部广袤而 界上观 38年时光流转,1个人,31位采访的摄影家,24件报道的大事小事,86篇关注热点亮点的感言随笔……承载着改革开放时代中国摄影事业发展的点滴记忆。 我与他 38载岁月风华,1个我,62个他,118个鲜活的人生故事,映现着时代的摄影样态,成为中国改革开放年代摄影历史的特别注脚。