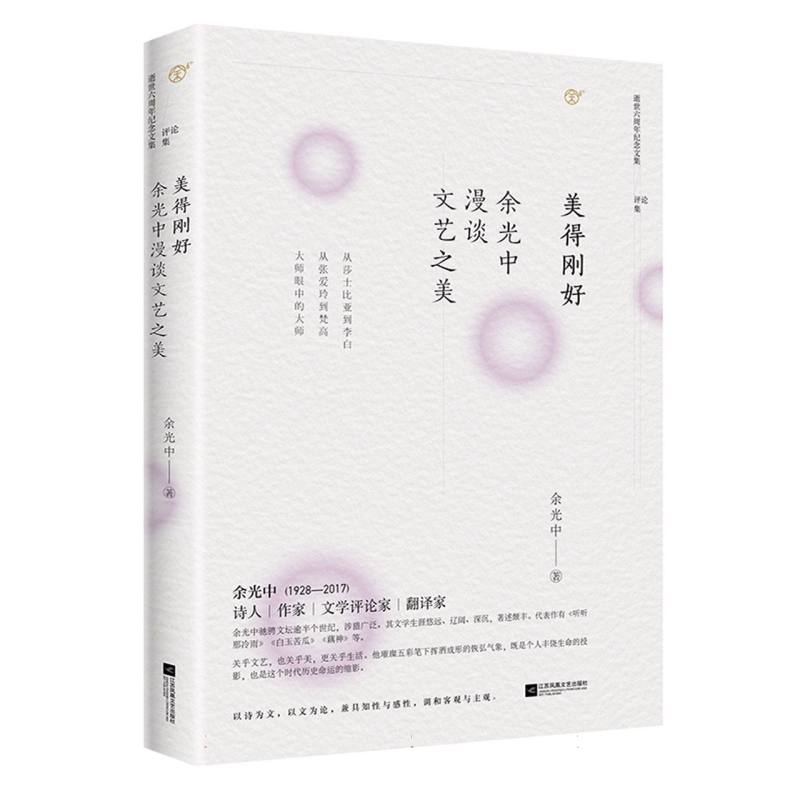

出版社: 江苏文艺

原售价: 52.00

折扣价: 16.70

折扣购买: 美得刚好(余光中漫谈文艺之美)

ISBN: 9787559447449

文章与前额并高 自从十三年前迁居香港 以来,和梁实秋先生就很少 见面了。屈指可数的几次, 都是在颁奖的场合,最近的 一次,却是从梁先生温厚的 掌中接受时报文学的推荐奖 。这一幕颇有象征的意义, 因为我这一生的努力,无论 是在文坛或学府,要是当初 没有这只手的提掖,只怕难 有今天。 所谓“当初”,已经是三 十六年以前了。那时我刚从 厦门大学转学来台,在台大 读外文系三年级,同班同学 蔡绍班把我的一叠诗稿拿去 给梁先生评阅。不久他竟转 来梁先生的一封信,对我的 习作鼓励有加,却指出师承 囿于浪漫主义,不妨拓宽视 野,多读一点现代诗,例如 哈代、浩斯曼、叶慈等人的 作品。梁先生的挚友徐志摩 虽然是浪漫诗人,他自己的 文学思想却深受哈佛老师白 璧德之教,主张古典的清明 理性。他在信中所说的“现 代”自然还未及现代主义, 却也指点了我用功的方向, 否则我在雪莱的西风里还会 漂泊得更久。 直到今日我还记得,梁 先生的这封信是用钢笔写在 八行纸上,字大而圆,遇到 英文人名,则横而书之,满 满地写足两张。文艺青年捧 在手里,惊喜自不待言。过 了几天,在绍班的安排之下 ,我随他去德惠街一号梁先 生的寓所登门拜访。德惠街 在城北,与中山北路三段横 交,至则巷静人稀,梁寓雅 洁清幽,正是当时常见的日 式独栋平房。梁师母引我们 在小客厅坐定后,心仪已久 的梁实秋很快就出现了。 那时梁先生正是知命之 年,前半生的大风大雨,在 大陆上已见过了,避秦也好 ,乘桴浮海也好,早已进入 也无风雨也无晴的境界。他 的谈吐,风趣中不失仁蔼, 谐谑中自有分寸,十足中国 文人的儒雅加上西方作家的 机智,近于他散文的风格。 他就坐在那里,悠闲而从容 地和我们谈笑。我一面应对 ,一面仔细地打量主人。眼 前这位文章巨公,用英文来 说,体型“在胖的那一边”, 予人厚重之感。由于发岸线 (hairline)有早退之像, 他的前额显得十分宽坦,整 个面相不愧天庭饱满,地阁 方圆,加以长牙隆准,看来 很是雍容。这一切,加上他 白皙无斑的肤色,给我的印 象颇为特殊。后来我在反省 之余,才断定那是祥瑞之相 ,令人想起一头白象。 当时我才二十三岁,十 足一个躁进的文艺青年,并 不很懂观相,却颇热衷猎狮 (Lion-hunting)。这位文 苑之狮,学府之师,被我纠 缠不过,答应为我的第一本 诗集写序。序言写好,原来 是一首三段的格律诗,属于 新月风格。不知天高地厚的 躁进青年,竟然把诗拿回去 ,对梁先生抱怨说:“您的 诗,似乎没有特别针对我的 集子而写。” 假设当日的写序人是今 日的我,大概狮子一声怒吼 ,便把狂妄的青年逐出师门 去了。但是梁先生眉头一抬 ,只淡淡地一笑,徐徐说道 :“那就别用得了……书出 之后,再给你写评吧。” 量大而重诺的梁先生, 在《舟子的悲歌》出版后不 久,果然为我写了一篇书评 ,文长一千多字,刊于 1952年4月16日的《自由中 国》。那本诗集分为两辑, 上辑的主题不一,下辑则尽 为情诗;书评认为上辑优于 下辑,跟评者反浪漫的主张 也许有关。梁先生尤其欣赏 《老牛》与《暴风雨》等几 首,他甚至这么说:“最出 色的要算是《暴风雨》一首 ,用文字把暴风雨的那种排 山倒海的气势都描写出来了 ,真可说是笔挟风雷。”在 书评结论里有这样的句子: 作者是一位年轻人,他 的艺术并不年青,短短的《 后记》透露出一点点写作的 经过。他有旧诗的根柢,然 后得到英诗的启发。这是很 值得我们思考的一条发展路 线。我们写新诗,用的是中 国文字,旧诗的技巧是一份 必不可少的文学遗产,同时 新诗是一个突然生出的东西 ,无依无靠,没有轨迹可循 ,外国诗正是一个最好的借 镜。 在那么古早的岁月,我 的青涩诗艺,根柢之浅,启 发之微,可想而知。梁先生 溢美之词固然是出于鼓励, 但他所提示的上承传统旁汲 西洋,却是我日后遵循的综 合路线。 P2-5