出版社: 广东人民

原售价: 128.00

折扣价: 76.80

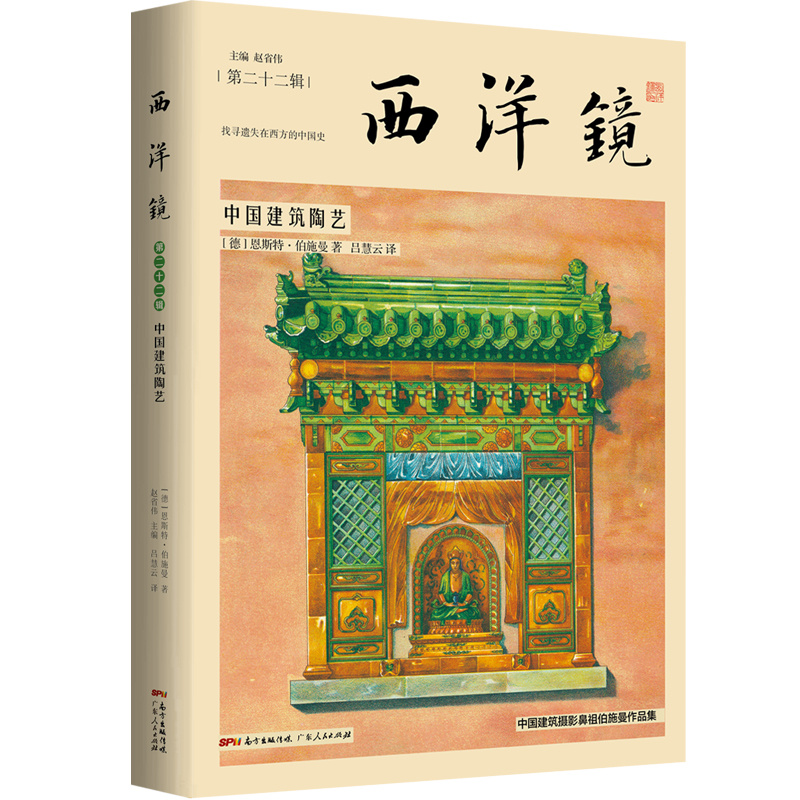

折扣购买: 西洋镜:中国建筑陶艺

ISBN: 9787218146805

编者简介: 赵省伟:“西洋镜”“东洋镜”“遗失在西方的中国史”系列丛书主编。厦门大学历史系毕业,自2011年起专注于中国历史影像的收藏和出版,藏有海量中国主题的法国、德国报纸和书籍。 作者简介: 恩斯特?伯施曼(Ernst Boerschmann,1873—1949):德国皇家柏林工业高等学院(柏林工业大学前身)教授,中国建筑摄影鼻祖,全面考察和记录中国古建筑的第一人。1906—1909年,在德意志帝国皇家基金会的支持下,伯施曼跨越14省,行程数万里,对中国的皇家建筑、寺庙、祠堂、民居等进行了全方位的考察,留下了8000张照片、2500张草图、2000张拓片和1000页测绘记录。1932年,伯施曼受邀成为中国营造学社的通讯研究员。1933—1935年,被特聘为中国传统建筑遗产顾问。出版有《中国建筑与景观》《中国建筑》《普陀山》《中国祠堂》《中国建筑陶艺》《中国宝塔I》《中国宝塔II》等作品。 译者简介: 吕慧云:北京第二外国语学院硕士,多次参加会议口译和笔译工作,现从事德语翻译工作。

伯施曼中国建筑考察研究及其意义 与现代学术意义上的诸多学科一样,对中国传统建筑的研究,离不开近代“西学东渐”的背景。国人第一部《中国建筑史》的作者乐嘉藻曾述及:“民国以来,往来京津,始知世界研究建筑,亦可成为一门学问。”正是在文化交互之中,学者们才发觉“中国有几千年之建筑,而无建筑之学”。近代中国建筑学诞生伊始,便深处在“东洋”“西洋”的学术“对话”与“对抗”之中。 19世纪下半叶,西方人研究中国建筑出现了突破的可能。首先,在世界格局中,中国门户逐渐被打开,越来越多的西方人可以直接进入中国,获得对中国建筑的直接经验;其次,自1839年摄影技术诞生以来,越来越多逼真的中国建筑图像传到欧洲,成为学者们可资参考的材料;最为重要的是,也正是在这一时期,欧洲汉学逐渐走出传教士汉学的藩篱,开始向专业汉学,或者说学院派汉学迈进。有关中国历史、政治、经济和文化的专业研究群体和著作,伴随着殖民统治和扩张在华势力的需要,慢慢开始兴盛于欧洲的大学和图书馆。欧洲汉籍藏书和中国典籍西译在这一时期得到大大扩充。 正是在这样的时代背景下,中国建筑逐渐被纳入世界建筑史和中国艺术史的写作框架之中,西方也出现了一批具有一定专业背景(建筑学、艺术史、汉学和文化人类学等)的研究者。德国建筑师、汉学家、中国艺术史研究者伯施曼(Ernst Boerschmann,1873—1949)也正是在这一背景下,进入到中国建筑的考察和研究中,成为第一位全面系统考察和研究中国建筑的西方学者。 三次中国之行:中国建筑的考察与记录 伯施曼1873年生于昔日东普鲁士的梅美尔(Memel),1891年高中毕业后到夏洛腾堡工学院学习建筑工程,1896年进入普鲁士政府机构担任建筑与建筑工程事务的官员。1902年经印度来到中国,活动范围主要在北京、天津和青岛,1904年任期结束回国。在此次驻留期间,“中国建筑的结构和形式特征,在艺术性上的尽善尽美,以及与经验感知的纵深融合”,给他留下了深刻的印象,因而萌发了“有计划去研究中国建筑的念头”。在西山休假期间,他“还对北京西山碧云寺的许多建筑部件进行了测绘”。 在传教士兼东方学家达尔曼(P.Joseph Dahlmann S.J,1861—1930)和政治家巴赫曼(Karl Bachem,1858—1945)等人的奔走支持下,伯施曼获得德国政府资助,1906年赴中国进行为期三年的建筑考察,其使命是考查中国建筑及其与中国文化的关系。伯施曼将考察范围限定在“古老中国的十八行省”,足迹遍及“十四省”。其全部考察路线,包括往返欧亚的路线,都进行了精心设计: 此行途经巴黎、伦敦和美国,在那里的博物馆欣赏中国艺术珍宝。接着路过了作为东方文化支系的日本,几周下来,采撷了一些零散即逝的东方印象。最终在十二月抵达我的目的地—北京。时至1909年,我完成了在中国的考察工作,经由丝绸之路,重返阔别整整三年之久的德国。 在中国建筑考察路线主要“循着那些古代交通要道,不断地深入到人口稠密,几乎是最富庶地区的中国人的生活中”。 之所以如此,是出于我研究中国的主旨:理解中国文化何以呈现为今天所见的整体性,以及她蕴含的内在精神力量。因此,需要去探究重要文化遗迹中那些让人印象深刻的建筑物,聚焦精神文化生活和经济生活的核心地区,就像在我们的文化领域中通常进行的研究一样。 具体来说,伯施曼1906年冬抵达中国后,以北京为大本营考察了北京及周边的建筑,如明十三陵、清东陵、热河夏宫(今承德避暑山庄)。夏末,从清西陵经灵丘前往五台山,然后经龙泉关到定州,乘火车向南,从开封渡黄河,沿黄河向东。接着去了泰山、曲阜等地。1908年初考察浙江普陀山,然后从宁波经海路回京。5月前往太原,考察了天龙山石窟,然后斜穿山西到潞村,从黄河拐弯处进入陕西,考察西安,登临华山。南下四川,到首府成都,最西到达雅州府(雅安)。8月底从成都前往峨眉山。之后,乘德国内河小炮艇“祖国”号沿岷江而下,从宜昌进入湖北,从洞庭湖到长沙,在江西短暂停留。1909年初考察南岳衡山,接着去了桂林,沿桂江到西江,进入广东到广州,经海路到福州。4月份考察杭州之后再次返京。 回国后,作为德国驻北京公使馆建筑事务负责人,伯施曼向相关部门递交了考察报告和进一步的研究计划。在1910年6月19日的备忘录中,他对此行的材料收集情况进行了总结:1.大大小小共计两千五百张草图和笔记;2.一千页的建筑测绘记录和日记;3.八千张建筑照片;4.两千张拓片(多为人物或装饰图案);5.数百本城市和寺庙规划图的原稿、画册、舆图、书籍等。这些材料成为接下来研究和写作的重要基础。与此同时,他以报告、展览、纪录片等形式,向西方世界传递他对中国建筑的认知和理解。在西方将摇摇欲坠的晚清帝国视为“停滞的帝国”“衰落的文明”之际,伯施曼在亲历的考察中却感受到古代文明在中国大地上的延续性、活力和希望,并呼吁西方社会尊重和珍视中国古代文明。 他尤为关切建筑遗产的保护,主张以现代的科学方法对中国建筑进行记录。他为“硝烟战火中遭到直接毁坏的建筑”以及随之而来的“对艺术、对德行的冷漠、无视和轻视”感到痛惜,为“在骚乱面前隐匿的虔诚和沉寂”,以及随之而来的“艺术创造力的衰退”表示忧心,对“欧洲人那些五花八门极具破坏性的行为”表示愤慨,作为“中国艺术和文化的朋友”充满了正义的愤怒。然而他深切地知道,自己能做的其实并不多: 于是激发了这样一个愿望:那些古物,可能会在这样的灾难中逐渐衰亡,但是至少可以为后代子孙留下一些文字和图像的记载。中国古建文物很快会消亡,我在第一卷(按:《普陀山》)导言中曾表达过这种忧虑,很痛心地被证明了。鉴于这一考虑,对中国古建文物尽快全面地录入登记势在必行。至少用当今研究者可能的方法来记录它们,这样,我们才能经得起子孙后代的历史检验。 伯施曼回国之后的第三年,辛亥革命爆发,帝制在中国被废除。而第一次世界大战之后,德国政治事务的重心也逐渐转回欧洲。1924年伯施曼从政治和军事事务中退出,进入柏林工业大学担任中国建筑学方面的教职。由于研究的需要,从20世纪20年代末开始,伯施曼便筹划再次前往中国,最终于1933年得以成行。 1933年9月伯施曼抵达香港,开始了历时十六个月的考察,考察范围大体可分为:以广州为中心的珠三角地区,包括广州、澳门、肇庆,重点考察了鼎湖山、丹霞山、罗浮山等名山的佛教、道教寺庙;以上海和南京为中心的长三角地区,包括上海、南京及周边地区和扬州,长江周边的大运河河段,以及安徽九华山。当年底,他参观了天目山、天台山,以及古城金华、兰溪、绍兴等环杭州湾地区。长三角地区的城市形态、景观规划,以及涌现的新建筑为伯施曼提供了一些新的素材。在中原地区,他则造访了大量名胜古迹,如龙门石窟、白马寺、中岳嵩山的佛教和道教寺庙。在陕西潼关和西安,大量周代、汉代和唐代的陵墓引起了他的兴趣。1934年秋,他沿着铁路线向北去了察哈尔、绥远、包头,返程时在山西考察了云冈石窟和北岳恒山。 在省会及中心城市,除考察之外,伯施曼还参加了一些学术交流活动:1933年12月在岭南大学做了学术报告。1934年应邀参加了上海中国建筑师学会的欢迎宴会。2月在上海的一所德国中学(Kaiser—Wilhelm—Schule)做了题为“转型时期中国建筑艺术”的演讲。同时,他还到北京拜访了中国营造学社,与梁思成和刘敦桢会面。 完成所有考察计划后,1935年1月8日伯施曼从香港回到德国。这次他终于实现了遍访四大佛教名山和“五岳”的梦想,并且为后来的《中国宝塔》第二部分收集了材料。同时,他也亲身体验了辛亥革命之后的中国社会,他在中国社会巨大变革之际保留下来的图像、测绘和文字,都已经成为全世界共同的“遗产”。 伯施曼的建筑写作体系与表述策略 伯施曼1904年任期结束返回德国,发表了《论中国建筑艺术研究》与《北京佛寺之碧云寺》。前者从理论上阐述了中国建筑研究的基本设想,后者则是个案研究的示例。以第二次考察为基础的两次演讲“中国建筑及其与文化关系之研究”和“中国建筑艺术与景观”,则可以视为其研究总纲,对研究范围、对象、方法、观念等, 做了进一步深入的表述。 三卷本“中国建筑艺术与宗教文化”系列的撰写,是伯施曼早期研究的核心工作。1911年第一卷《普陀山》付梓出版,专题讨论了普陀山的佛寺;1914年的第二卷《祠堂》,对中国历史上“纪念性的庙堂”进行了研究,以个案为基础,从尧舜禹庙到李鸿章祠,从北方文庙到南方宗族祠堂,历史时间和建筑类型两条线索交融叙述,内容甚为丰富;第三卷《中国宝塔》(第一部分)时隔十七年之后才出版。期间的1923年,他同时用德文、英文和法文出版了《中国建筑与风景》,该书是针对大众的普及版,也是在商业上非常成功的一本著作。该书文字简短优美,着意凸显中国建筑与“自然环境”“文化因素”的相互建构。1925年的《中国建筑》(两卷本),旨在阐明古老中国的营建文化与建筑形式,即中国建筑及其形式语言(Formensprache)与物质文化、精神文化的紧密联系。该书导言“中国建筑的形式研究”与总论“中国建筑之本质”通过二十个章节分门别类的论述,呈现出一个独立而宏大的视角,即纯粹艺术形式的语言本身在艺术表达上的价值。接下来的1927年,《中国建筑陶艺》出版了,这部书致力于中国砖石建筑的装饰研究,尤其是琉璃等构件。需要指出的是,砖石建筑对于西方建筑学者而言,要更为亲切和容易理解,当时他们对于“中国木构建筑”还缺乏足够的了解。 伯施曼在其写作框架中,还为五台山预留了位置,东方学者格伦威德尔(Albert Grünwedel,1856—1935)曾受伯施曼之托翻译了相关的蒙古文文献。那些在伯施曼有生之年未能完成的写作,已由今天的文献学学者进行了编目著录。 在种种著述中,伯施曼试图坚持如下几个原则: 一、以个案为基础,以历史科学为原则。从整体上,坚持“个案研究为基础”(可靠性)和“历史原则”(科学性),尽可能将研究建立在稳固的基础之上,这是伯施曼恪守的基本前提: 根据我个人实地的信息采集进行精确的、几何的测绘图绘制,通过绘画速写、照片和中国原始材料来进行说明。中国建筑物上、寺庙中,处处都有一些文字,富有诗情画意,同时深涵历史和宗教内容,这些文字都相应地给出了翻译, 而且尽可能都附录了中文原文,以便保持汉语特有的节奏和韵律感。书中描绘了建筑的细节、山上庙中僧侣们的生活、香客、建筑物与近景和远景之间的关系,还有建筑物本身的格局,这些描述都辅以图像做补充。 他认为首要的也是最为基础性的前提是“尽可能精确地对单体建筑进行测绘, 摒除错误”,具体操作是先“绘制几何图形,尤其是平面图,包括所有的细部特征和艺术关联”,再“从不同的角度进行图片拍摄”。在研究方法上,锡乐巴(Heinrich Hildebrand,1855—1925)的《北京大觉寺》和法国汉学家沙畹(Emmanuel—édouard Chavannes,1865—1918)的历史研究,成为他推崇的学术典范。在他看来,“将中国传统建筑尽可能丰富地罗列呈现出来,是研究中国建筑艺术和宗教文化的前提和基础”。精确可靠的历史研究,是理解建筑图像和建筑史的必要前提。他也清醒地认识到,对于西方学者而言,研究西方建筑艺术时,历史是不言而喻的,然而当他们研究中国建筑艺术的时候,历史知识的可靠性尚未得到确证。这是伯施曼时代西方学者研究中国传统建筑面临的共同困难。 二、宗教文化与建筑艺术的相互建构。“中国建筑艺术与宗教文化”系列三卷本的要旨在于借由中国建筑艺术与宗教文化之间的关系,理解中国文化的整体性和内在性。三卷本的框架,也是伯施曼所理解的“中国文化的结构”。在伯施曼看来:“在中国精神文化领域,存在着清晰可辨的两个部分:即中国古代思想因素和后传入的佛教因素,二者相互关联,同时并行。因此,在建筑研究领域,对中国建筑的营建,也必须从整体上依据这两个方向来进行划分。”因此,《普陀山》集中讨论了普陀山的佛教建筑;而《祠堂》则集中于探究中国古代祭祀仪礼之场所—宗庙和祠堂,且将对祠堂的描述限定在中国古代思想的范围内进行。第三卷佛塔的研究,则十分具体地展现出向宗教母体研究的转换。伯施曼试图在建筑研究领域,清晰地描绘出中国文化的两个重要组成部分。在他看来,正是中国古代思想和中国化的佛教二者的融合,才构成了中国精神文化本身。 伯施曼认为,正是建筑艺术与宗教相互作用建构起的这种特有的和谐感,促使他把二者作为一个整体进行描绘和解释。所以,这三卷本与单纯的宗教研究和建筑研究都有所不同,既不会采取宗教专著的表述方式,也不沉溺于形式要素的分析,而是关注二者的相互建构,借以感知中国文化的本质,通过自身的观察,从中国的角度出发理解中国文化。 三、历史—地理的风格类型。如果说以个案为基础和以历史科学为原则奠定了伯施曼建筑师和汉学家的双重身份,那么在建筑遗产编目上,及随后论及的建筑语言形式和装饰研究,则塑造了他艺术史学者的身份。风格学作为艺术史的基本方法, 对德国的影响尤为深远。伯施曼试图有计划地按州府地理分布将那些古建筑汇列成表,因为“风格类型”和“地理”两种因素在中国其实近乎是一致的。因此对提及的建筑都按地理分布系统进行编列,尝试着有计划地建立一个中国古建筑的清单列表。在他看来,“尽管有时候仅凭文献功夫也能塑造完整的历史图景,但借助古建筑本身来确定历史场景的路径更靠谱”。《中国宝塔》原定最后一部分附录有完整的编目,甚为可惜的是该书在伯施曼有生之年未能出版。 四、内在转变:从宗教氛围(Religiose Stimmung)到形式世界(Formwelt)。从《祠堂》到《宝塔》,三卷本的写作中断了十七年。期间,伯施曼参加了第一次世界大战,战后负责东普鲁士战争墓地的拆迁工作。1924年,他离开了国防部, 进入夏洛腾堡工学院担任教职,成为德国第一位中国建筑学专业的教授。从战争中回归教学和研究写作之后,他开始积极参与当时中国建筑研究的学术对话,利用和回应同时代学者们的材料和研究。1926年《天龙山石窟:据1908年5月7日考察而作》一文,试图在喜仁龙(Osvald Sirén,1879—1966)对佛教石窟造像的断代研究之外,凸显石窟在景观规划上的意义。《中国建筑》《中国建筑陶艺》的连续出版,表明他这一时期对建筑艺术形式的集中关注。 与《普陀山》和《祠堂》相比,《中国宝塔》一书在内容上有了重大的变化, 一方面循着20世纪20年代以来的学术研究路径,梳理西方早期对中国宝塔研究的学术史,试图从根本上超越和拓展个人研究材料和观察的范围,积极利用同时期的各种文献和影像材料,其中包括主动与日本学者如关野贞(Sekino Tadashi, 1868—1935)等人通信,交流材料,切磋问题;另一方面,他试图在宗教文化范围内,进一步探讨形式的分类和演变,超越整体性的宗教阐释,从影像的角度探究其演变史。 可以说,正是在这一时期,伯施曼从中国建筑的兴趣爱好者,逐渐完成了向中国建筑学学者的转变。对他而言,中国建筑研究,不再是业余点缀,也不仅仅只是世界建筑史或东方建筑史的构成部分,而成为一项专门、独立的事业。 接受与遗产:反思中国传统建筑的研究 伯施曼的研究论著,在当时就引起了一些欧洲学者的注意和评论。对其七种著作的评论,发表于西方各种重要的汉学、建筑学、艺术史、人类学刊物上。撰写评论的学者,几乎都是当时欧洲在各自领域享有盛誉的学者,如汉学家福兰阁(Otto Franke,1863—1946)、沙畹、孔好古(August Conrady,1864—1926)、佛尔克(Alfred Forke,1867—1944)、伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)、郝爱礼(Erich Hauer,1878—1936)、海尼士(Erich Haenisch,1880—1966), 还有溥仪的老师庄士敦(Reginald F. Johnston,1874—1938);艺术史学者屈美尔(Otto Kümmel,1874—1952)、科恩(William Cohn,1880— 1961)、巴赫霍夫(Ludwig Bachhofer,1864—1945)、萨尔摩尼(Alfred Salmony,1890—1958);人类学家海斯特曼(P. Ferdinand Hestermann,1878—1959)、毛斯(Marcel Mauss,1872—1950),以及神父和文化人类学家克莱希高(Damian Kreichgauer,1859—1940)、考古学家欧尔曼(Franz Oelmann,1883—1963),等等。尽管也存在批评的声音,但他们均对伯施曼的研究在当时欧洲汉学、中国建筑艺术、宗教文化领域的重要性和贡献给予了关注与肯定。 《中国营造学社汇刊》(以下简称《汇刊》)转译外国学者的文章中,也有论及伯施曼的章节和片段。英国人叶慈(W.Perceval Yetts,1878—1957)在《论中国建筑》中,对西方关于中国建筑研究的历史稍作回顾之后指出,“能将本题提纲挈领、总括评论,首推德国之白希曼博士(Dr.Ernst Boerschmann)”。接下来,叶慈简要谈及伯施曼中国建筑考察、研究和出版的情况,并且对涉及的诸多问题, 如中国宝塔、曲线屋顶等进行了讨论和评述。尽管在他看来伯施曼忽略了对桥梁的研究是一个遗憾。戴密微(P.Demiéville,1894—1979)《评宋李明仲〈营造法式〉》一文中,在论述西方对中国营造艺术之研究时,列述“至于蒲色孟(Boerschmann)之佳著(按:即《普陀山》与《祠堂》)……详于古历史宗教,而营造法则鲜研究也”。 1931年,经艺术史学者艾锷风(Gustav Ecke,1896—1971)介绍,伯施曼与时任中国营造学社社长的朱启钤取得通信联系,并寄赠了自己的著作。当年11月《汇刊》“本社记事”之“十九年度中国营造学社事业进展实况报告(附英文)”的(甲)事项第一项“译印欧美关于研究中国营造之论著”,列举书目中第九条为:“隋代及唐初之塔,栢世曼著,刘式训译(译成待印)。”1932年伯施曼正式成为中国营造学社会员,3月《汇刊》“本期社员之介绍”述有:“德国柏世曼博士(Dr.E.Boerschmann)由中国驻柏林代办公使梁龙君公函介绍,经本社聘为通函研究员。来函从略。”伯施曼向营造学社赠送了书刊—在“本社收到寄赠图书目录”中载:“德国鲍斯曼君:《大燕洲杂志》《中国建筑》《天龙山石窟》《中国建筑雕饰》《中国宝塔》(上卷)。”“本社记事”第(九)条还述及伯施曼著作的翻译情况:“年来文献组所译东西文关于中国营造之论著,已译成者凡十种,录列如左,将自本期起,择其最有价值者,在本刊陆续发表。”其中第三条即为从德文翻译的“《中国宝塔》,鲍世曼著,艾克(按:即艾锷风),瞿兑之,叶公超节译”。 《汇刊》中论及伯施曼对中国建筑研究的内容非常有限,除了西方学者论列或简要评述,多为事务性记录,涉及具体学术问题的探讨相对较少,也未曾刊登伯施曼的文章。据费蔚梅(Wilma Canon Fairbank,1909—2002)为梁思成《图像中国建筑史》英文本撰写的序言《梁思成传略》可知,梁思成对于以喜仁龙和伯施曼为代表的“第一批专谈中国建筑的比较严肃的著作”颇有些失望,梁曾指出:“他们都不了解中国建筑的‘文法’;他们对中国建筑的描述都是一知半解。在两个人之中,喜仁龙较好。他尽管粗心大意,但还是利用了新发现的《营造法式》一书。”尽管这是费蔚梅的转述,但其总体态度是可以相信的。梁思成评断外人研究成果的价值,其重要尺度即在于他们是否利用了《营造法式》一书,进而言之,即是否从中国木架构的演变来认知中国建筑。然而,伯施曼利用《营造法式》虽未明确见诸文字,但其拥有并阅读过《营造法式》,是确然的事实。 与在西方中国建筑、欧洲汉学和艺术史领域受到的关注和评价相比,伯施曼在中国似乎被冷落了。如果确实如此,这种冷落是因为不了解和不理解,还是因为道不同? 关于这个问题,文化研究学者、《中国建筑与风景》一书的翻译者沈弘指出,这乃是由于“建筑史研究领域过度强烈的‘文化认同’意识导致”,其后果就是“对国外有价值研究成果的遮蔽”,这种强大的话语诉求使得伯施曼在当时甚至今天都没有得到应有的重视。从事建筑史研究的王贵祥则认为,这种冷落背后的深层原因在于,中西学者在中国建筑研究基本意趣和方法上的差别—一方是“历史的”,另一方则是“非历史的”。 要真正解释这一问题,最为基础的是厘清伯施曼中国建筑考察和研究的诸多方面,为理解打下稳固的基础。甚为可惜的是,迄今为止,在汉语学界除了针对大众的《中国建筑与风景》之外(且常被视为照片集),其著述译介少得可怜,而汉语研究界针对伯施曼的论断又多建立在如此薄弱的基础之上。因此,解答以上的问题首先需要弄清楚:在早期中国建筑研究的学者那里,他们对于伯施曼的知识是否全面可靠?在这一基础上,这种冷落是否真的存在?如果确实存在,原因是什么?这个问题延伸开来,可以继续思考的是:既然对中国传统建筑的研究是在一个跨文化和跨学科的母体环境中孕育而生的,那么缘何后来只在深宅大院之中成长? 而今,斯人作古,时代变迁,伯施曼的研究虽在他同时代和后代人的著作中得到缓缓延续,然而其图景却依然模糊不清。令人欣慰的是,已经有一些努力,尝试着在一个更为广阔的图景下完整呈现他的研究。如以爱德华?克格尔(Eduard Kogel)为主要成员的柏林工业大学的研究团队,试图在文化交互的背景中,探讨伯施曼的著作在当下的意义。2011年初,克格尔在柏林组织了一场主题为“伯施曼与早期中国传统建筑”的国际讨论会,会议集结了汉学、建筑史和艺术史等领域的十多位学者。克格尔本人则将伯施曼置入德语世界中国传统建筑和城市规划的研究语境中,在《早期德语世界中国传统建筑研究》和《伯施曼研究视域中的中国城市—从宗教地缘布局到功能区划》两篇文章中揭示伯施曼在西方中国建筑研究史上的地位和价值,且从城市规划角度总结伯施曼对今日建筑文化遗产保护的意义。目前,克格尔已经完成了伯施曼研究专著《盛大的记录:伯施曼与中国宗教建筑》(The Grand Documentation: Ernst Boerschmann and Chinese Religious Architecture)一书,这或将成为伯施曼研究的第一本专著。 结语 中国传统建筑研究成为专业研究对象,是近代“西学东渐”刺激下的产物。其开端和推进,都保持着与西方中国建筑研究之间的沟通和竞争。近代西方学者撰写的“世界建筑史”类著作中,弗莱彻父子的《比较法建筑史》影响大且深。第四版在西方建筑之外加入东方建筑,名之“非历史性风格”(non—historicalstyles),放置在“建筑树”(architecture tree)的枝干上。日本学者出于民族主义的诉求,首先对这种做法提出质疑(尽管这有可能是一种误读),并转而开始寻找东方建筑的“历史”,即西方建筑史观中的“结构的历史演变”。日本学者将这种演变的历史一直追溯到中国传统建筑中。伊东忠太(Itō Chūta,1867—1954)、关野贞等学者,便开始以建筑样式为研究中心,以样式的演变为依据建构东亚建筑的历史。20世纪30年代中国营造学社成立,并成为中国研究传统建筑的核心力量。他们在日本学者中国建筑研究的基础上,深入挖掘建筑的两本文法书:宋代的《营造法式》和清代的《工程做法则例》,确立了中国传统建筑鉴定和研究的“正统”:结构优先,次辅以文献,再参证以细部装饰、雕刻、彩画、瓦饰等。今天,这一研究方法成为建筑学高等教育和研究中占据统治地位的路径和方法,其他路径的探索常被认为是不懂中国建筑的“门外汉”做法。 解剖刀式的结构分析固然十分重要且必要,然而,建筑作为一门综合性艺术,尤其是作为文化生活特定的存在场域,召唤着更为开放多元的透析视角、更为有机的文化观念和更富有创造力的艺术观念。唯有如此,伯施曼中国建筑研究的意义和价值方能向我们显现。 ? 早梁思成、林徽因20年,全面考察和记录中国古建筑第一人 ? 中国建筑陶艺——尤其是琉璃构件——研究开山之作 亮点分析: ? 珍贵稀缺性:240余张珍贵照片,具有极高的历史和研究价值。照片中的很多建筑和装饰构件已经不复存在。 ? 中国建筑陶艺研究开山之作:本书是中国建筑摄影鼻祖伯施曼系统完整研究中国建筑陶艺的代表作。 ? 同类书对比:进入读图时代之后,中国艺术史、建筑史题材的老照片越来越受到出版界和读者的追捧,西洋镜系列相继出版的《西洋镜:5—14世纪中国雕塑》(全二册)、《西洋镜:中国早期艺术史》(全二册),均获得了不错的市场反响。本书正契合了这一热点,以及专业阅读升温的趋势,因此十分值得期待。