出版社: 商务印书馆

原售价: 78.00

折扣价: 53.90

折扣购买: 我在北京捏面人儿

ISBN: 9787100209953

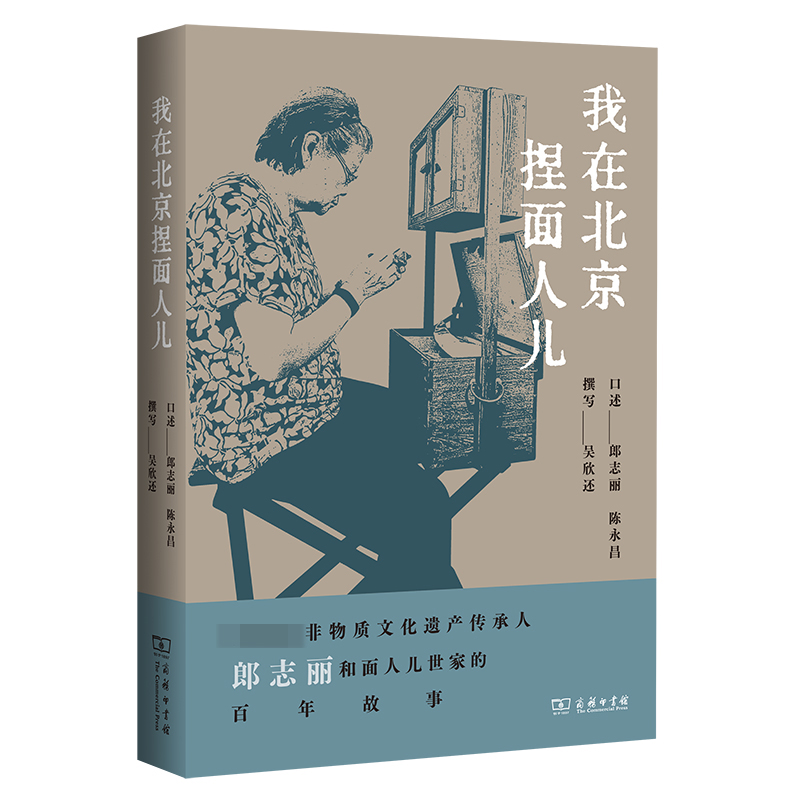

郎志丽,国家级非物质文化遗产“面人?北京面人郎”代表性传承人。 陈永昌,北京市级非物质文化遗产北京刻瓷传承人。 吴欣还,从事媒体工作多年,喜欢听长辈讲故事,尤其是老北京的人和事。上书馆听书,曾出版《我为评书生:贾建国连丽如口述自传》,又随郎志丽老师学捏面人儿,写下本书。

开篇:2011年中秋过后的一个晚上 2011年10月,中秋过后的一个晚上,北京西直门外某正在加固施工的六层红砖居民楼里,一位70岁的老太太,正从冒着腾腾热气的蒸锅里麻利地抄起一个大面团,啪,面团被按在事先擦拭干净的石头台面上。“揉要趁热,禁得住手就行,加蜂蜜”,老太太边揉边说,揉、翻、按,再揉、再翻、再按,加了蜜,原本有些滑不溜丢的面团渐渐跟上了节奏,紧随着老太太那双有力道又有些发红的手……我也想试一下,结果刚抓起面,瞬间又松开了,太烫。 这个被蒸过的面团不是吃的,是用来捏的,用面捏人儿。 几年以后,我看到《风味人间》中讲面食,听到“四千五百年前,第一粒小麦种子落地中国,麦粒磨成了粉,粉再遇到水成了面团,而面团又遇到了善用蒸汽的中国人,发生了很多神奇的变化……”这类叙述,眼前浮现的总是郎老太太站在两个人都有点错不开身儿的小厨房里,蒸汽缭绕的揉面情景。那面粉是白面混合着江米面,先拿小箩细细筛过,然后加开水揉成面团,再上锅蒸,蒸后加蜂蜜再揉……曾读西晋束皙的《饼赋》,写筛面是“重罗之面,尘飞雪白”,写揉面抻面为“面弥离于指端,手萦回而交错”,原想这面和手都能缠绵至如此,魏晋骈文嘛,炫目些也是难免,直到见了老太太揉面,方打心里佩服:写得真好。这面和手,里面确实有情,有故事。 笔者有幸跟郎志丽老师断断续续学过两年面人儿,上面的一幕就是初去郎家时看到的。蒸面揉面是郎家一百年来做得最多最平常不过的事儿。郎家与面人儿的故事,就从一百多年前一个家家户户都在揉面的日子开始…… 试读2: 01 清末除夕的小双喜 旧京有歌谣: 小孩小孩你别馋,过了腊八就是年。腊八粥喝几天,哩哩啦啦二十三。二十三糖瓜儿粘,二十四扫房日。二十五炸豆腐,二十六炖羊肉。二十七杀公鸡,二十八把面发,二十九蒸馒首,三十儿晚上熬一宿。大年初一去拜年,您新禧,您多礼,一手白面不搀你,见到父母道新禧。 宣统元年年三十儿 街上,祭神的花炮逐渐多起来。胡同里,每家都在剁饺子馅,响成一片。赶到花炮与剁饺子馅的声响汇合起来,就有如万马奔腾,狂潮怒吼…… 父亲独自包着素馅的饺子。他相当紧张。除夕要包素馅饺子是我家的传统,既为供佛,也省猪肉。供佛的作品必须精巧,要个儿娇小,而且在边缘上捏出花儿来,美观而结实—把饺子煮破了是不吉祥的。他越紧张,饺子越不听话,有的形似小船,有的像小老鼠,有的不管多么用力也还张着嘴。除了技术不高,这恐怕也与“心不在焉”有点关系。 这是老舍在《正红旗下》里写的清朝末年北京城的一个除夕。郎绍安就生在这样一个除夕。清宣统元年,己酉年大年三十,北京,阜成门里,喜鹊胡同,郎家,郎成泰,这个三十七岁的男子,三个孩子的父亲也在独自包饺子吧,他心里也很紧张,因为妻子乌氏马上又要临盆了。 我是前清宣统元年生的,农历己酉大年三十,照推算该是1909年1月21日[2],降生地点在北京西城锦什坊街大喜鹊胡同。我是属鸡的,生日极小,按旧历我出生的第二天就是庚戌狗年,我一生下来第二天虚岁已经是两岁了。因为是大年三十之夜,喜从天降,全家皆大欢喜,祖母给我取名叫“双喜”。我的父亲名叫郎成泰,生于同治十二年,1873年。母亲乌氏,三十四岁的时候生的我。父亲与母亲共生了五个孩子,我上边还有两个哥哥一个姐姐,下边有一个弟弟。 —郎绍安 入夜,花炮声、剁饺子馅儿声里终于传出了婴儿的哭声,在家家户户一手白面的时候,一个叫双喜的男孩儿出生了。也许他注定与面有缘。 生在裉节儿上 双喜就是后来的面人郎—郎绍安,从小他就牢牢地记得自己属鸡,第二天是狗年,生日是年三十。但在晚年的回忆中,他却把公历生日推算错了—己酉年鸡年虽约等于公历的1909年,但大年三十那天却是在1910年2月9日,而不是他算的1909年1月21日。这个错误也许恰好说明,郎双喜确实生在了中国转折的裉节儿(关键点)上。 中国用公历纪年是1912年1月1日以后的事,宣统元年那个己酉年,按公历说是1909年1月22日到1910年2月9日。郎绍安出生时,1910年,中国还是大清国,纪年还用皇上的年号,用的还是阴历(农历),月份牌上还是天干地支,但转过年,1911年辛亥革命爆发,再过一年,1912年就是中华民国元年。276年的大清国亡了,用了几千年的天干地支纪年法也改成以耶稣出生为元年的公元多少年了。 这是后话,庚戌年大年初二,郎成泰和乌氏还沉浸在生子与过年的双重喜悦之中。老北京有句民谚:初一饺子初二面,初三的合子往家转。据说初二是财神爷生日,所以要吃面。大家都在吃面的时候,出生才三天虚岁已两岁的小双喜应该洗三了。 旧时有洗三的习俗,就是出生第三天要办个给婴儿洗澡祈福的仪式,还要边洗边说:“先洗头,做王侯;后洗腰,一辈要比一辈高;洗洗蛋,做知县;洗洗沟,做知州! ”郎双喜经没经过洗三已不可考,但吉祥话儿里做王侯当知州的说辞肯定是没灵验,因为出大事了。 出大事了 打郎双喜出生后不到两年间,京城连出了两起刺杀王爷贵族的大事,都离郎家住的地方不远。 其一,在双喜出生一月余。1910年3月(清宣统二年庚戌年二月),汪精卫谋炸摄政王载沣于什刹海,事败。此事当时影响甚大,尽人皆知,无需赘述。其二,在双喜将满两岁。1912年1月26日(辛亥年腊月二十八),同盟会成员彭家珍炸宗室良弼于西四牌楼北大街红罗厂,事成,彭、良俱亡。此时的郎家已搬至西四牌楼西北边的纱络胡同,距事发地良弼府不足两里。彭家珍死后第16天,1912年2月11日,什刹海边醇亲王府里,那个没被汪精卫刺杀成的载沣,在家轰走了还要闹事顽抗的所谓“八旗志士”,也算促成了政权的和平交接。1912年2月12日,溥仪颁退位诏书,60万旗人算正式成了北京市民。 大清国亡了,两千年的帝制结束了,对国家、对个人,这都是翻天覆地,对旗人更是。有多翻天覆地,远的不说,郎家有个“贵族邻居”顺承王,从郎双喜出生地大喜鹊胡同往东,过华嘉寺,不过几百米,锦什坊街东侧就是顺承王府。早年北京这一带的小孩都会说一段顺口溜:“锦什坊街怎么那么长,里头住着穷顺王,王爷的衣裤和合当,王爷的膳房福庆堂。”这说的是雍正年间的事,因为这家王爷吃了败仗被罚了银钱,过了一阵儿苦日子,后来又缓过来了,枉自担了个穷名声。不成想一到民国,“穷顺王”算彻底落了实,没了朝廷的俸银,王爷马上断了生计,民国初年,王府的房产契据被抵押给了东交民巷的法国东方汇理银行,拿贷款过活。八大铁帽子王之一,曾擒明将、战闯王立下赫赫战功的第一代顺承王勒克德浑怎么也想不到,十五代后,自己的子孙要用王府“倒按揭”养老。到最后,房也没保住,1920年,以75000大洋卖给了张作霖。 京城的王爷尚且如此,更何况一个个普通的旗人,小小的郎家…… 国家级非物质文化遗产传承人郎志丽和面人儿世家的百年故事