出版社: 江苏人民

原售价: 158.00

折扣价: 98.00

折扣购买: 叶秀山全集(第9卷)(精)

ISBN: 9787214235411

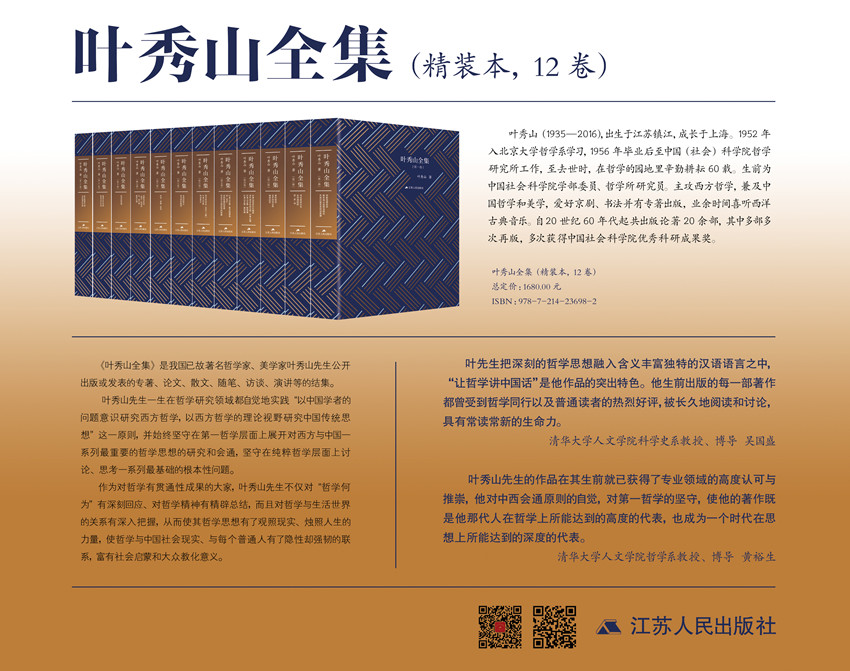

叶秀山(1935—2016),叶秀山先生生前担任中国社会科学院学部委员、哲学所研究员、清华大学特聘教授,从事哲学研究六十载,著作等身,涵盖西方哲学史、美学、艺术评论、中国哲学史、中西哲学的贯通、宗教哲学、科学哲学等多个领域。叶先生逝世后,学生黄裕生、吴国盛等立即着手叶先生全部著作的收集、整理、编辑工作,历时三年,终告完成。《叶秀山全集》共十二卷、584万字,包括《前苏格拉底哲学研究》《苏格拉底及其哲学思想》《思·史·诗——现象学和存在哲学研究》《无尽的学与思》《哲学作为创造性的智慧》《学与思的轮回》《科学·宗教·哲学——西方哲学中科学与宗教两种思维方式研究》《启蒙与自由》《哲学要义》《“知己”的学问》《中西智慧的贯通》《说“写字”》《美的哲学》《古中国的歌》等影响深远的名著。

谈谈学习哲学的一些方法问题 今天第一次同大家见面, 首先对大家准备献身于哲学研究事业的精神表示钦佩。长期以来由于种种原因, 对哲学有些误解, 以为学哲学的人只会说空话, 没有什么真才实学, 因而青年人不大愿意学, 就是我们搞了多年哲学工作的人, 也有点 “自惭形秽”。这种情形不仅中国有, 就欧美国家来说, 似乎“哲学” 这门学科也遇到不少麻烦。当然, 他们的问题更多的是在理论思想方面, 譬如支配西方当代思潮的两大流派——分析学派和现象学学派, 似乎都已经从否定传统的形而上学哲学走到了否定哲学本身的地步。所以, 如果说我们的哲学有点 “贫困” 的话, 他们则真的发生了 “危机”, 反正都有不少问题。在有种种困难的情况下, 大家有勇气去迎接这些困难, 这种精神自然是应受到鼓励的。话又说回来, 哲学的确是值得我们为之献身的。它要人们去探索、 思考宇宙人生的最根本的道理, 这些道理当然是很值得探讨的。有一天中午, 我们所里一位年轻同志买了方便面来吃, 大家都感叹其生活之清苦, 我说, 你嘴里吃的是方便面, 心里想的却是萨特提出的那些问题, 也可聊以自慰了。因为他当时正在写一篇论萨特美学的文章, 所以才有这句开玩笑的话。不过, 实在说来, 我们长期以来正是在这种思想的激励下坚持进行自己的工作的。 对于这一点, 我想我们大家的体会是共同的。大家到这里来是为了作进一步的学习的, 因而主要的问题还在于如何学习哲学。今天就围绕这个题目谈一点个人的体会。 我想讲讲, “如何学习哲学” 这个问题是和哲学这门学科本身的特点密切相关的。也许这个问题的提法有—个毛病, 因为哲学作为一门学科的特点是要学了以后才知道的, 不能在学习之前先围绕学习方法问题打转转。克服这个毛病, 就用得着我们这些年纪稍大的人, 因为我们学习的时间比你们长一点, 所以就有点经验可以告诉你们, 供参考。 我个人感到, 哲学作为一门学科, 与其他一切学科一样, 都有两个方面的特点: 一个是活的方面, 一个是死的方面。这就是说, 有创造性的一面, 也有技术性的一面。但就根本上来说, 应该承认, 哲学是一门活的学问, 而不是技术性的学问。 我们知道, 哲学要探讨宇宙人生的本质, 但这个 “本质” 不是一个现成的东西, 不大可能像指出 “这是杯子” 那样把这个 “本质” 指出来了事。当然,我们可以说, “世界是物质的”, 这当然是正确的, 但仅仅这一句话不等于全部哲学。这句话需要展开, 因为这个 “本质” 不是死的, 而是活的, 它本身是在运动、 变化、 展开之中, 所以哲学所研究的是一个活的源头。我觉得, 这就是从古代希腊以来对 本 源 问 题 的 探 索。围 绕 着 这 个 问 题, 就 有 许 多 的 学 派 和学说。 从这个意义上说, 哲学所要研究的活的源头是需要每个人自己去体验的,别人代替不了, 就像别人代替不了你吃饭一样。所以, 从某种意义上说, 哲学是不能由别人现成地教给你的。别人无论多少遍地告诉你哲学是怎样怎样的,你还是不能知道哲 学 到 底 是 怎 样 的。要 真 正 知 道 哲 学 是 什 么, 必 须 自 己 去思考。 不错, 我们有许多哲学书籍, 许多大哲学家留下了自己的著作, 可供我们阅读学习。但是, “读了” 这些书, 不等于 “懂得了” 这些书; “认识了” 书上的字, 不等于 “懂得了” 它的意思。什么叫 “懂得了”? “懂得了” 就是领悟了书上的意思, 也就是要跟着这些大思想家、 大哲学家, 自己也去 “想” 一遍。我们读的书只是一个 “引子”, 引导读者去 “想” 书上提出的问题; 书上写的只是一个启发, 启发你与它一起去 “想”。当你 “想” 通 了 的时 候, 你 就弄“懂” 了。当你真的 “懂” 了的时候, 你也就快 “征服” 它了, 因为你有了你自己的思想。哲学的书往往很难读, 但当我们真的读 “懂” 了的时候, 就感觉有 “原来如此”、 “我可把它看透了” 这一类的感想。“看透了” 就是使它显出本来面貌。就像在一些神话故事中, 无论多么可怕的 “妖怪”, 一显出 “原形”, 不就被制服了吗? 所以, 我们来到研究生院, 首先就是要学会 “思考”。读书要自己思考,听老师讲课也得自己思考。哲学领域里的师生关系, 最不能是我们传统的 “师父带徒弟” 的关系; 学哲学不像学技术, 只要学会一种手艺, 就可以重复做出许多产品来, 供大家使用。哲学领域里的师生关系, 只能是一种思想交流的关系。所以在古代希腊, 师生之间都采用谈话、 讨论的方式。后来逐渐地由于意思复杂了, 系统性加强了, 就采用讲课的方式, 但至今欧美的研究院仍以讨论为主。无论什么形式, 师生的关系都是一种 “对话” 的关系, 都应该鼓励、 提倡师生之间的讨论、 辩论、 争论。 在这个意义下, 如果说我们搞哲学也要有什么 “训练” 的话, 那就是思想的训练, 练习去 “想” 那个 “活的源头”。因为它是 “活的”, 所以我们要永远想下去。 与此同时, 我们哲学学科也有一些 “死” 东西, 也需要我们花精力去掌握。哲学领域, 出过许多专家学者, 有自己发展的历史; 要熟悉这些, 需要下一点死功夫, 积累一定的知识。另外还有一些技术性的东西要学, 譬如逻辑这门课, 就是我们必须认真学的。逻辑不能代替你去思想, 但能给你的思想提供有力的工具。工具在进步, 从传统逻辑到数理逻辑是一个很大的进步, 这个新的工具, 我们学哲学的人一定要努力去掌握。在这方面, 我们比西方哲学家要薄弱, 这是应该引起足够的重视的。 在这里, 我还很想强调一下死功夫的必要性和重要性。前面说了, 哲学是一门活的学问。学哲学需要一定的 “灵气” 和 “天才”, 但在某种意义上, “天才” 是可遇不可求的。“天才” 好像一件礼品, 有人送了你, 固然很高兴, 但人家不一定送你。所以学校不是培养天才的地方, 而是培养人才的地方。天才不是教出来的, 人才却可以教出来。我时常想, 学哲学有时有点像学艺术。譬如学音乐, 一定需要有灵气, 需要天才, 但它的训练也是非常严格的, 学音乐的人都能说出一大堆甘苦。学哲学也需要一定的灵气和天才, 我承认并不是人人都适合从事哲学工作的, 但它的训练也应该是严格的。有的年轻人觉得学哲学就靠脑子活, 不肯下死功夫, 这是片面的。我要告诉你们, 你们在这里学习期间可能或应该把大部分的时间花在下死功夫方面, 按照各个具体专业的要求, 扎扎实实地下一番功夫。把基础打坚实了, 上面才能建高楼大厦。像我这样年龄的人, 因为种种原因, 基础是很不够的。我自己在工作中时常感到, 好像房子虽也盖了好几层楼了, 但下面的砖并不实在, 总怕房子塌下来, 常要去补那些基础部分, 这实在是很苦的事。这种返工现象, 虽说有时难免, 但愿你们以后能少出现这种事。 你们进了研究生院, 谁也不能保证你们都成为 “天才的” 大哲学家。要真的出来了, 我们引以为荣, 但连一个这样的天才我们也不敢保证出得来。不过, 我们要尽力使你们成为哲学方面的人才, 要在专业知识和思想水平方面使你们成为世界哲学行列中的一支劲旅。这一点是我们应该共同做到的。 (本文为在中国社会科学院研究生院哲学系的一次讲演,有删节。) 叶秀山先生一生在哲学研究领域都自觉地实践“以中国学者的问题意识研究西方哲学,以西方哲学的理论视野研究中国传统思想”这一原则,并始终坚守在第一哲学层面上展开对西方与中国一系列最重要的哲学思想的研究和会通,坚守在纯粹哲学层面上讨论、思考一系列最基础的根本性问题。 作为对哲学有贯通性成果的大家,叶秀山先生不仅对“哲学何为”有深刻回应、对哲学精神有精辟总结,而且对哲学与生活世界的关系有深入把握,从而使其哲学思想有了观照现实、烛照人生的力量,使哲学与中国社会现实、与每个普通人有了隐性却强韧的联系,富有社会启蒙和大众教化意义。