出版社: 杭州

原售价: 40.00

折扣价: 24.80

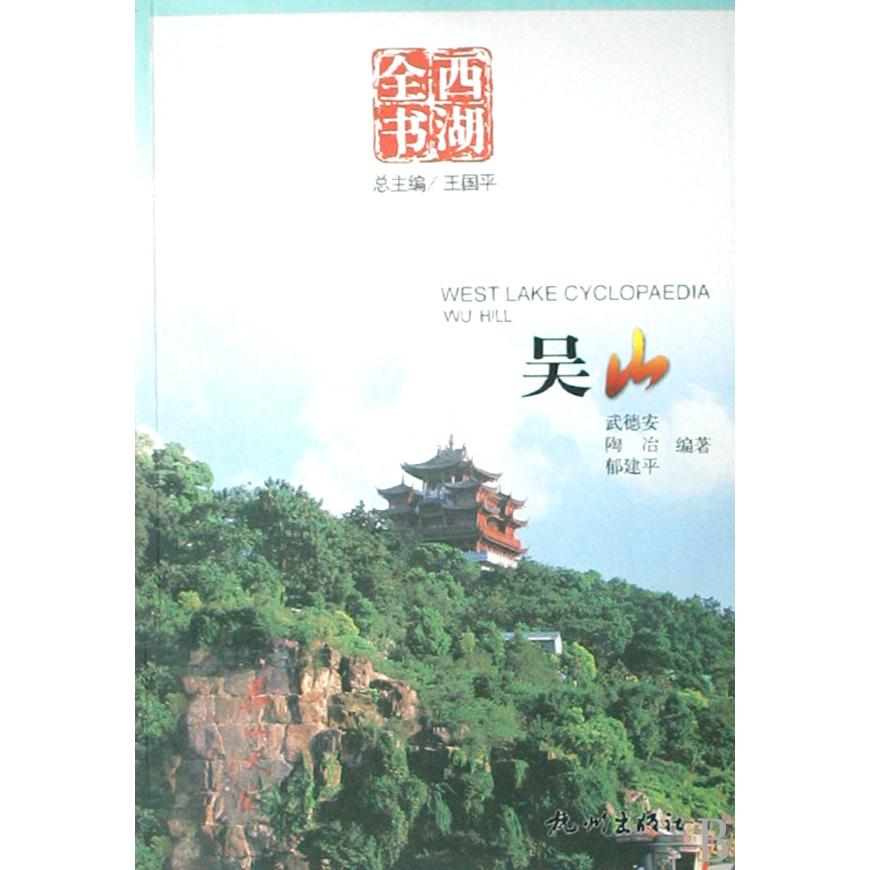

折扣购买: 吴山/西湖全书

ISBN: 9787807581406

吴山由清平、云居、铁冶、金地、宝莲、七宝、瑞石、石佛、宝月、螺 蛳、峨眉、伍公等十几座小山头连接而成。山势起伏,绵亘数里,古树苍翠 ,且多奇峰、溶洞、清泉、古迹。尤其是山上,留有自唐、五代、两宋至元 、明、清、民国等各个时期的摩崖石刻和造像,为杭州诸山之最。吴山为杭 城登高眺望的最佳处,人们登顶环眺,浩瀚的钱塘江,秀丽的西子湖,繁华 的杭州城,尽收眼底。为此。古往今来,文人墨客多有涉足,并留下大量赞 美的诗文。现代诗人郁达夫评论吴山说:“第一在它的近,第二在它的并不 高,元时平章答剌罕脱欢所瓮的那数百级的石级,走走并不费力。可是一到 顶上,掉头四顾,却可以看得见沧海的日出,钱塘江江上的帆行,西兴的烟 树,城里的人家;西湖只像一面圆镜,到城隍山上去俯看下来,却不见得有 趣,不见得娇美了。还有一件吴山特有的好处,是这山上的怪石的特多;你 若从东面上山,一直的向南向西,沿岭脊走去,在路上有十几处可以看到这 些神工鬼斧的奇岩怪石。假山垒不到这样的巧,真山也决没有这样的秀。” 现在,按照郁达夫所讲的游山路线,“从东面上山,一直的向南向西” ,让我们先大致了解一下吴山诸峰名称的来历。 伍公山,位于吴山东北部,以建有伍子胥庙而得名。山脚下的朝天门, 俗称“鼓楼”,紧依山势而筑。 峨眉山,南接宝月山,东连石佛山、伍公山,因山形弯环如眉,故名“ 峨眉山”。其东北山丘,又称“浅山”,南宋时在此设粮料院署,故俗呼“ 管米山”。明、清两代也设督粮道署在此,故又称“粮道山”。清康熙元年 (1662),有僧尼建“峨眉庵”于此山西坡,庵西有井八眼,即人称“上八眼 井”,井水常年不涸,现尚存;其下也有井八眼,称“下八眼井”,但在近 年建吴山广场时,被土填没。 螺蛳山,又称“螺子峰”、“狗儿山”,地处吴山最西部,毗邻粮道山 ,因其山道曲径盘旋,故有“螺蛳”之名。该山位于吴山西部半山腰(今吴 山广场西南侧的中国财政博物馆处),高不逆风,低不障景,在此眺望西湖 ,六桥烟柳、双峰翠叠、湖光景色历历在目,为古吴山十景之一的“峨眉夕 照”景区。 宝月山,又名“宝山”、“天井山”,因建有宝月寺而得名:又因山上 有乌龙潭,故又有天井山之称。其北为峨眉山。 石佛山,位于伍公山南麓的十五奎巷西侧,南与宝莲山相连,西接宝月 山,北通伍公山。五代时,吴越国王曾建石佛院于此,故名“石佛山”。 瑞石山,在吴山东部,毗邻七宝山、宝莲山,旧因有“紫阳庵”(道院) ,故又称“紫阳山”。瑞石山上,多奇岩怪石,峰岩玲珑,寒泉涓滴,清幽 彻骨,为吴山诸山胜景之最。 七宝山,在吴山东南部,与清平、金地、云居、瑞石、宝莲诸山为邻。 据传,此山山麓的三茅宁寿观中,曾藏有七件宫廷之物,故山名称为“七宝 山”。据《西湖游览志》载:“七宝山,在宋天庆观后,今白马庙巷以西, 旧有宝严院、广严院,樱桃园,并废。” 宝莲山,在七宝山北,紧连瑞石山,旧时曾建有宝莲寺,故名“宝莲山 ”。南宋宁宗嘉定年间(1208一1224),节度使杨沂中改寺为宅院,宝莲寺因 而迁建于丰豫门(涌金门)外。宅院则在元初时被毁。 金地山,处于清平、云居两山之间,其南与万松岭相峙,其北与七宝山 、宝月山相连,山上旧有金地寺,古有吴山十景之一的“金地笙歌”美景。 铁冶岭,原名“铁野岭”,讹称“铁崖岭”,在云居山西北,为一向西 的小土山头。相传吴越国王钱缪,在岭上置炉炼铁打造兵器,故名铁冶岭。 据史书记载,南宋景献太子府建于此岭。岭上驻有侍卫步军司军,名右虎翼 寨,岭下为神卫军寨。 云居山,在吴山西南端。隔万松岭路与万松岭相望,旧时因有“云居庵 ”而得名。山上多植古松、香樟、红枫等树,古有吴山十景之一的“云居听 松”胜景。 清平山,在吴山最南端,隔万松岭路与万松岭、九华山相对,其东南山 麓,为南宋中央官署三省(中书省、门下省、尚书省)、六部(吏部、户部、 兵部、礼部、刑部、工部)和枢密院等所在地。有古山道,可由中山南路的 严官巷拾级而上。清平山山势险要,元末,张士诚军据浙时,筑杭州南面城 墙于此。城墙沿山脊向西连接清波门,至今山上尚能见到古城墙残垣。其山 南麓为南宋修内司署。 根据上述山冈走向,以下向读者介绍吴山景区名胜古迹遗存。 鼓楼原名“朝天门”,紧邻伍公山而建。相传,北宋太宗太平兴国三年 (978),吴越国王钱弘傲纳土称臣。为表归宋诚意,建朝天门于此。钱氏每 日上楼眺望北方,以礼汴京(北宋京城)。南宋绍兴八年(1138)宋高宗正式定 都杭州后,对朝天门进行了扩建,横跨御街,仍称朝天门。据《西湖游览志 》载:“朝天门,吴越王钱氏建。规石为门,上架危楼,楼基叠石,高四仞 (一仞为八尺)有四尺,东西五十六步(一步为五尺),南北半之。中为通道, 横架交梁,承以藻井,牙柱壁立三十有四,东西阅门对辟,名日‘武台’, 夷敞可容兵士百许。武台左右北转,登石级两曲,达于楼上。楼之高,六仞 有四尺,连基而会十有一仞,贮鼓钟以司漏刻(古代报时的一种器具)。” 元成宗大德三年(1299),整修后改称为“拱北楼”,前人有诗曰:“飒 飒秋风起白榆,山前吹彻小单于。行人便作边城听,忘却杭州是故都。”另 有一诗:“城上高楼接大霞,令严钟鼓寂无哗。提疆内向三千里,比屋同封 百万家。心在江湖存魏阙,身随牛斗泛仙槎。举头便觉长安近,时倚阑干望 日华。” 明太祖洪武八年(1375),又更名为“来远楼”,后有道士作卜,认为此 楼名不利,遂又易名为“镇海楼”。楼上有匾日“吴山伟观”,诗人凌云翰 曾作《吴山伟观》一诗:“谯楼佳丽倚高寒,城郭浑疑画里看。旧说青山如 立马,新题华表似飞鸾。东西淮海三千里,左右江湖十二阑。区宇清宁民物 乐。卧闻鼓角报平安。” 宪宗成化十年(1474),伍公山上诸庙失火,殃及镇海楼,楼毁。世宗嘉 靖三十五年(1556)重建,楼基向西移至伍公山脚。同年九月又毁于火。浙闽 总督胡宗宪再次重建,由幕士徐渭(徐文长)作《重修镇海楼记》。诗人高得 呖作《赋徐复初参政纂吴山伟观楼》诗云:“天府东南第一州,胥丘南起最 高楼。水分两浙趋都会,地接三吴控上流。云外鼓鼙严夜禁,城中车盖乐春 游。玉堂政暇新题匾,彩笔飞光射斗中。” 镇海楼在清初又毁,康熙二十五年(1686)再建。光绪年间,曾对镇海楼 进行过一次整修。民间称镇海楼为“鼓楼”,起于清。 清时,镇海楼与“镇东楼”(在通江桥东今抚宁巷,为明浙闽总督胡宪 宗所建)、“雄镇楼”(在上仓桥东,为清初浙江总督赵延臣所建)同称“省 城大观”。现今,镇东楼和雄镇楼都已不存。在明人高濂所撰的《四时幽赏 录》中描写“雪后镇海楼观晚炊”景道:“满城雪积,万瓦铺银,鳞次高低 ,尽若堆玉。时登高楼凝望,目际无垠,大地为之片白。日暮晚炊,千门青 烟四起,缕缕若从玉版纸中界以乌丝阑画幽胜,妙观快我冷眼,恐此景亦未 有人知得。”而今高楼林立,市民家中柴灶已绝,此景不可再现了。 朝天门虽屡毁屡建(修),但其势更显雄伟。20世纪70年代,人们见到的 为光绪年问整修后的遗存。城楼高两层,在60年代初拆除了顶层,1970年, 为交通之便利而把整座朝天门拆除了。 20世纪末,杭州市政府顺应民意,决定重建朝天门(鼓楼)。在原朝天门 遗址处,挖掘楼基时,发现了吴越、南宋、元、明、清不同时期的楼基遗迹 :吴越楼基,揭示面积约150平方米,由石墙与台基组成,石墙宽约3.3米; 宋元楼基,在吴越的原址上向东西两侧扩建,揭示面积约300平方米,由石 墙、台基、柱坑等遗迹组成;明清楼基,在南宋楼基的西侧向西扩建,揭示 面积约400平方米,由砖墙和台基组成,砖墙角处用黄黏土加糯米浆粘结。 重建的朝天门于2002年10月完成,并对外开放。现今的朝天门高19.8米 ,建筑面积1046平方米,底层为展示厅,展示从遗址中发掘的各代基础遗迹 及出土文物;从南面可登城楼,楼中存放九鼓,观景台上悬挂一座大钟,称 为“世纪平安钟”。 P35-41