出版社: 上海光启书局

原售价: 82.00

折扣价: 56.60

折扣购买: 杉木与帝国

ISBN: 9787545219326

作者 孟一衡,本名伊恩?M.米勒(Ian M. Miller),出生于美国费城,哈佛大学历史及东亚语言博士,圣约翰大学历史学助理教授,研究领域为环境史、中国史。曾任耶鲁大学农业研究项目研究员、柏林马普科技史研究所访问学者。 译者 张连伟,北京林业大学教授,博士生导师,美国杜克大学访问学者。 李莉,北京林业大学教授,博士生导师,美国杜克大学访问学者,兼任中国林学会林业史分会秘书长。 李飞,北京林业大学副教授,硕士生导师,兼任中国林学会林业史分会副秘书长。 郎洁,就职于北京林业大学林业史研究室,2014年博士毕业于北京大学历史系历史地理学专业,2019—2020年美国普渡大学访问学者。

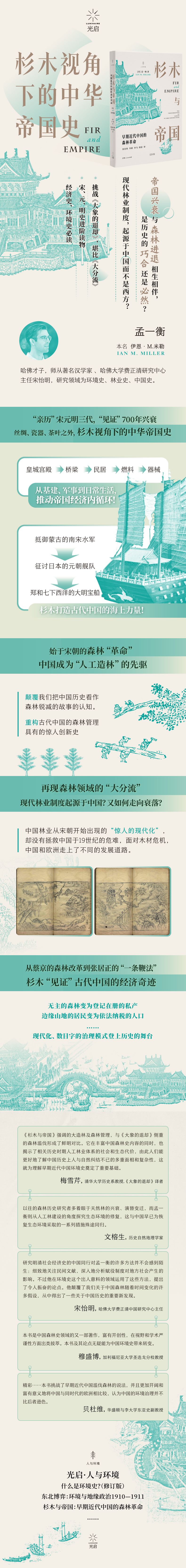

中国的木材时代 在导论的最后,我认为,中国南方地区造林的发展,不仅促使我们重新思考中国南方的生态与社会,还促使我们重新思考中国历史的分期。传统上,中国历史学家根据1000—1600 年之间统治中国的三个主要朝代进行划分。宋朝在960年至1127年控制了中国的大部分地区——这一时期被称为“北宋”——此后直到1279年继续统治了中国南方——“南宋”。它以在贸易、教育、政府财政和科技方面的特殊成就而闻名。当时印刷术开始普及,政府通过考试选拔人才,中国产生了世界上最早的纸币,并发明了火药武器和航海指南针。但宋朝通常被认为是一个懦弱的帝国,不断受到强大的、非汉族对手的围攻,包括契丹人建立的辽、党项人建立的西夏、1127年从宋朝夺取中国北方的女真人以及1279年征服了宋朝剩余领土的蒙古人。 蒙古人建立的东亚帝国,在1271年后被称为元朝,传统上被认为是一个由少数民族统治的严酷时期,同时也是中国与其他地区交流活跃的时期。最初,元朝非常强大,打败了蒙古人的竞争对手,向日本、越南和爪哇派遣舰队,并将东南亚大部分内陆地区纳入其统治之下。但是,到了14世纪中叶,在连续几位软弱的统治者以及跌宕起伏的自然灾害和动乱的影响下,元朝迅速衰落,最终终结于倡言“弥勒降生”“明王出世”口号的红巾军起义。1368 年,从红巾军的一个分支发展起来的明朝军队迫使蒙古人退回到大草原上。 很长一段时间内,从1368年到1644年,明朝统治着一个庞大的帝国,但通常被认为是一个软弱的朝代,尤其是与它的继任者、满族统治的清朝相比。在第一位和第三位皇帝统治下,明朝在国内外都取得了重大的成就,建立了新的税收制度和法律法规,修复了大运河,修建了北京城,并派遣郑和船队到达印度洋。但1424年第三位皇帝去世之后,朝廷连续由几位无能的皇帝和宦官独裁统治,基本上退出了与外部世界的接触。从15世纪末开始,大量白银涌入,提振了市场,但也扰乱了财政管理,最终导致社会动荡。1644年,北京城被农民起义军占领,一名边防将领向满族人打开了关口,满族人建立起自己的王朝,在之后的两个半世纪里,统治着更加庞大的帝国。这种朝代划分以皇帝和大臣为中心,忽视了地方森林管理极大的延续性。有些时期朝廷本身的确与森林管理有关。1102—1120年间,宰相蔡京在整个宋帝国建立了国家森林监管机构。1391年,明朝开国皇帝朱元璋下令在南京附近植树数千棵,作为水军补给。1405—1424年间,为修建明朝宫殿,永乐皇帝派遣了大批伐木工人到西部采伐木材。但是,这些朝廷直接干预的案例在很大程度上属于例外。 事实上,高层政治对森林经济影响最大的两次干预都与官方退出监管有关。第一次是1127年,当时宋朝退出中国北方,使新生的林业体系陷入混乱,为私人造林的兴起扫清了障碍。第二次是1425 年,永乐皇帝去世后,明朝政府关闭了数十个管理自然资源的机构。在很大程度上,对森林管理产生重大影响的政策,是由低、中级官员而不是由皇帝和高级官员制定的,这些政策大多贯穿于王朝更替时期。除了忽略地方规范的持续性之外,这种朝代划分也忽略了12 世纪中期到16世纪中国南方商业网络的重要连续性。随着造林业的发展,商人和地主在木材市场上建立了从植树到采伐、水运和销售市场不同阶段的联系。王朝的更迭会以各种方式影响这些商业网络。当南宋都城临安沦陷时,徽商将木材交易从临安市场转移到了鄱阳湖。当朱元璋在14世纪八九十年代严厉打击商业时,木材市场出现衰落。但人工造林行业投资数十年才能够成熟,参与者并没有准备在一夕之间放弃他们的关系网。相反,随着时间的推移,商业网络逐渐扩大,涵盖了更大的区域和更多的林场。万志英在他最近关于中国经济史的考察中称,1127—1550年是“江南经济的鼎盛时期”。更宽泛地说,万志英和史乐民认为,更长时段的“宋—元—明过渡”(Song-Yuan-Ming transition )应该被看作一个统一的历史区间,而不是一个有中断的时期。45 当我们讨论森林经济时,的确如此。 最后,由于木本植物生长的延续性,景观本身也具有很大的连续性。新栽种的杉树至少要经过三十年时间才能达到商业利用的规模;如果不受干扰,它们将能保持一个世纪或更长时间的生长。废弃的农田很快就变成杂草丛生的荒地,与此不同,废弃的森林仍然是一片森林。所有者通常在采伐后重新种植林木。只要木材保持足够高的价格,造林始终是一项划算的投资,特别是山区,几乎没有其他的选择。几百年来,在江南的山区,一代又一代的林主在同样的土地上重复栽种着。只有在自然生长充足或土地所有权缺乏保障的边缘地带,人们才不会在砍伐森林后重新栽种。即使在这里,行为规范也会在一到两代人之间发生变化,当地人从允许开放天然林地转向警惕地防护他们通向人工林地的通道。 正如江南人工林的出现取代了其他形式的高地耕作一样,其持续性也因一系列新的山地作物到来而受到挑战。美洲甘薯和玉米使高地耕作者能大幅提高每英亩粮食的产量。烟草与木材争夺坡地,而靛蓝和茶叶等经济作物的需求也在不断增加。客家移民的后代在16世纪广泛种植杉树,但到了17世纪和18世纪他们开始在整个南方高地广泛种植新世界的粮食作物和经济作物。山地生产力在食物热量和资金收益方面的提高,使人口大量增加。由于这都是一年生作物,它们也破坏着脆弱的山地土壤植被,导致上面的山坡水土流失和下面的溪流淤塞。土地稀缺、人口压力和生态退化相互关联,引发了高地耕种者和低地种植者一系列冲突。这些冲突是导致19世纪和20世纪中国长期危机的关键因素:太平天国运动和共产主义革命都从南方高地发展起来,并且过多的客家人成为领导者。换言之,我们应该把中国19世纪的危机解释为自11世纪危机后中国极为显著的森林监管和相对稳定的生态时期的终结。此书讲述政府和经济多重机制中的造林故事。第一章从危机的开始讲起,称之为“富足的终结”。从远古时代迟至8世纪,我假定这是一个有管制的富足时期,那时期简单的习俗规定就足以防止人们过度采伐“山泽之利”。大约在公元750年,一系列新的压力开始出现,在北宋达到顶峰。我认为政府和民众对此的回应是创造了新的监管形式,并从稀缺中获利。 此书其余的部分讲述随后时期的故事,大致可分为两部分来理解。首先是造林的黄金时代,从1127年持续到1425年。在这一时期,国家和市场都利用日益增长的木材供应,建造船队出行南洋,建造大规模的公共工程项目,以及建造标志性的建筑。贯穿于南宋、元朝和明朝前三位皇帝统治的时期,是一个商业和帝国的发展时期,扩张性的纸币,几位个性鲜明、雄才大略的皇帝和可汗强化了这一时期。然而,巨大的雄心壮志最终破坏了这段增长时期的稳定。黄金时代随着永乐皇帝的去世而终结,他的统治带来了通货膨胀,帝国劳动力供给耗尽,造成严重的经济萧条。 继扩张时期之后,是一个字面意义上的“白银时代”,银币的涌入提振了森林经济的复苏。但是,尽管在1425年到17世纪初期商业依然处在扩张阶段,明朝还是进入了一个长期的紧缩和改革时期,结束了扩张的野心,学会了量入为出。国家出场的减少,伴随着经济的扩张,不可避免地意味着越来越多的商业活动脱离了官方的监管。这一时期,私人土地所有者和商人发展了较少国家干预的监管。这种情况在1600年左右结束,随着长江流域最后一块重要的原始林地被清理,逐渐衰弱的明朝政府几乎完全依赖于商业木材供应。 剩余六章内容涵盖这一扩张时期,其主题结构围绕使造林业蓬勃发展的机制展开。第二章“边界、税收与产权”论述了森林如何融入中国的土地监管体系。这一章从1149年第一次政府登记造册的森林调查开始,中间是14 世纪将“山”标准化为应纳税森林的专用语的会计改革,最后是16世纪可以通过土地记录来评估的森林管理形式在中国南方的传播。 第三章“猎户与寄居家族”详细介绍中国官方如何管理狩猎和伐木等森林劳动。1425年是标志劳动力监管的一个转折点,在此之前,在元朝和明初,登记从事特定森林贸易的在册户口数量和种类都有了很大增加。此后,对赋役制度的改革逐渐使大多数专门的林业户口过时,致使他们进入商业劳动力市场。 第四章“契约、股份与讼师”从国家转向商业经济,考察地主和劳动者如何利用合同来划分木材种植的风险和回报。以徽州为例,这一章说明地主如何将林契从简单的所有权证修改为复杂的股权,以及如何创新其他形式的契约来解决森林经营中的具体问题。然后转向被朝廷法典忽视的私人讼书,它发展了专门的森林法类型。 接下来两章讲述“木与水”的故事——木材市场与水上活动相互促进的关系。第五章“木材关税”揭示国家如何对商业运输征收少量的关税,以获得持续的木材供应。第六章“水军木材”详细阐述这些木材如何支撑船队建造的成本。这两章都揭示了一个重要的转折点,即南宋、元朝、明朝初期积极利用木材市场为扩张性的国家提供物质基础,而1425年后保守派对可持续性和成本消减的关注占据了主导地位。 第七章“北京的宫殿与帝国的终结”是本书主题和时间顺序上的结尾。此前,为营建北京的宫殿,探险队在长江流域采伐了最后一片原始森林。从1405—1425年间,伐木工人砍伐了数十万根巨大的原木,当宫殿完工,此项工程也随之结束。但是,当皇帝们在16、17 甚至18世纪重新探寻可伐的原始森林时,他们越来越难以获得满意的木材量,这标志着长江木材边疆的实际封闭。帝国伐木的失败并没有结束木材市场的扩张,但它的确标志着另一个根本性的转变。从此开始,商人、种植者和官员采取了进一步措施巩固和扩大木材贸易,但木材的获取并没有因此而变得容易。18世纪白银市场的繁荣仍然足以使成千上万的木材顺流而下,并且木材贸易在混乱的19世纪继续扩大。但从1800年左右开始,就在马戛尔尼和阿贝尔游历中国的时候,过去六个世纪有序的森林体系开始显现出社会环境危机的最初迹象。到了19世纪50年代,局部混乱演变成了持续一个世纪的战争和灾难,给人留下了混乱和衰败的持久印象。但在这场崩溃之前,中国南方曾有一段较长的有序时期,在这段时期内,杉木造林占据了森林的主导地位,促进了市场的增长和帝国的扩张。 ☆“我们还没有完全走出宋朝开启的森林时代”——以森林为视角的全新中国史 ☆观点耳目一新,挑战伊懋可《大象的退却》、意义堪比彭慕兰《大分流》 ☆历史地理学者文榕生、环境史学者梅雪芹、汉学家宋怡明推荐