出版社: 北京大学

原售价: 32.00

折扣价: 0.00

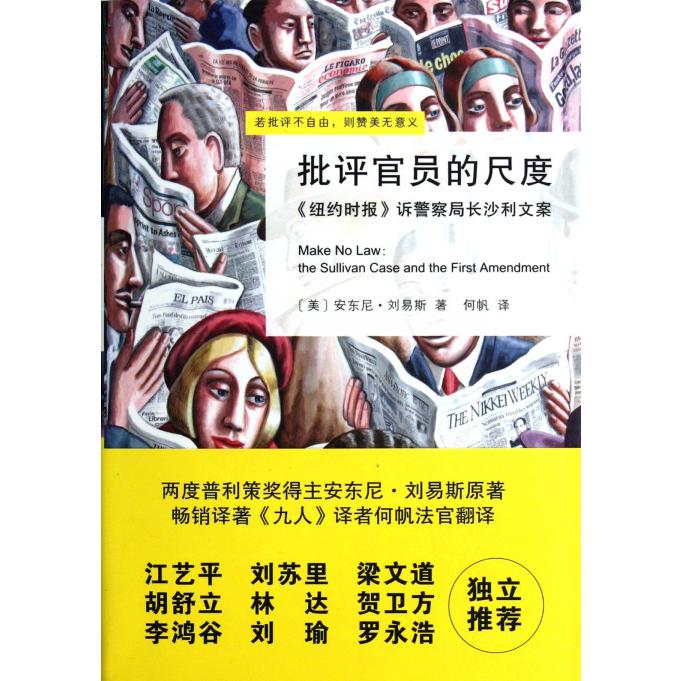

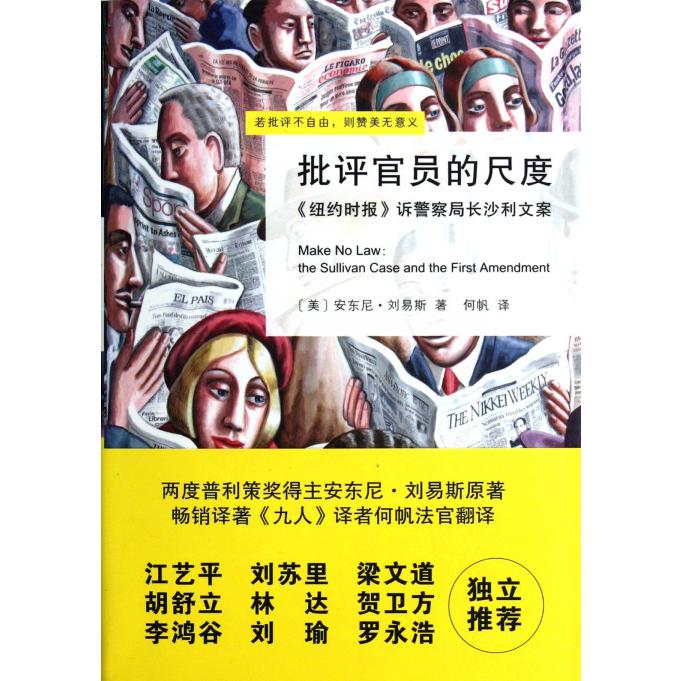

折扣购买: 批评官员的尺度(纽约时报诉警察局长沙利文案)

ISBN: 9787301188736

安东尼·刘易斯(Anthony Lewis),毕业于哈佛学院。曾任《纽约时报》周**编辑、驻华盛顿司法事务报道记者、伦敦记者站主任、专栏作者,目前是《纽约书评》专栏作者。1955年、1963年两度获普利策奖。刘易斯曾在哈佛大学执教(1974-19**),并自1982年起,担任哥伦比亚大学“詹姆斯·麦迪逊讲席”教授,讲授**修正案与新闻自由。著有《吉迪恩的号角》、《十年人物:第二次美国革命》、《言论的边界:美国宪法**修正案简史》。

第十章“三天过去了, 共和国安然无恙!” 1919年以来,*高法院内部一直为如何界定**修正案保护的“言论 自由”争论不休,但是,却没有人提到过与之并列的“出版自由”话题。 “吉特洛案”中,多数方大法官赞同将出版自由与***一并纳入基本 自由范畴,使之不得*联邦及各州侵犯。然而,时至1930年,*高法院仍 未审理过一起因报纸、杂志或书籍出版*限引起的案件。只有这类案件, 才是检验出版自由的试金石。 不过,1931年,*高法院终于迎来**起重要的出版自由案件:“尼 尔诉明尼苏达州案”。十年后,大法官们又就“布里奇斯诉加利福尼亚州 案”作出裁判,这也是一起关系到***和出版自由的重要判决。两起 案件的结果,均以5票对4票达成,而且都是维护***一方获胜。尽管 多数方是靠“勉强多数”取胜,但是,两起案件在宪法**,都起到里程 碑式的作用。对于正被警察局长沙利文提起的诽谤诉讼所困扰,并打算寻 求宪法**修正案保护的《纽约时报》来说,这些案件包含的***价 值,显得尤为重要。 “尼尔诉明尼苏达州案”的主人公杰伊·尼尔是名个性复杂的新闻人 ,热衷揭露各类社会丑闻,俗称“扒粪记者”。弗雷德·弗兰德利在讲述 此案的《明尼苏达小报》一书中,将尼尔描述成一个“反天主教,反犹太 人,反黑人,反工会”的**人士。1927年,尼尔在明尼阿波利斯市创办 周报《周六新闻》。这是份激进的反犹太报纸,指责*败的警察局长与“ 犹太匪帮”沆瀣一气,“暗地*纵着明尼阿波利斯市的一切”。表面上看 ,尼尔是个不讨人喜欢的角色,但弗兰德利也发现,此人疾恶如仇,常利 用媒体的社会批判功能,挑战大小权贵。弗兰德利曾在福特基金会组织的 一次餐会上,与朋友提到尼尔其人。邻座的杜邦公司总裁欧文·夏皮罗凑 巧听到他们的谈话,主动搭话说:“你们讨论的是‘尼尔案’么?我认识 尼尔先生。”夏皮罗的父亲萨姆·夏皮罗,曾在明尼阿波利斯市经营一家 干洗店。当地帮会头目巴内特要求他停止营业,将干洗业务转交他人处理 。老夏皮罗拒不从命,巴内特随即派四个地痞闯进店里,在客户衣物上肆 意泼洒硫酸。欧文·夏皮罗当时才十一岁,躲在木制隔板后目睹了黑帮暴 行。当地报纸报道了这起袭击事件,却*口不提巴内特和他的无理要求。 杰伊·尼尔从萨姆·夏皮罗那里得知此事后,在《周六新闻》上详细披露 了此事经过。他不仅如实描述了巴内特的所作所为,还痛斥其他报纸畏首 畏尾,不敢点出黑帮头目姓名。不久,巴内特因这次袭击事件被**起诉 ,经欧文·夏皮罗出庭指认,*终被送入大牢。 尼尔选择批判对象时,并非总是如此机敏。他*喜欢批评的官员之一 ,是明尼阿波利斯市海乐平郡检察官弗洛依德·奥尔森。奥尔森其实是位 自由派改革者,后来曾三度出任明尼苏达州州长。但是,当尼尔用污秽、 下流的文字,接连向他“泼脏水”时,奥尔森选择了令自己*后追悔莫及 的回应方式:提起诽谤诉讼。他根据一部名为《防治公共滋扰法》的法律 ,将《周六新闻》告上法庭。“滋扰”其实是个法律术语,主要指骚扰邻 人的行为,如乱丢垃圾、制造噪音等。但是,这部法律格外与众不同,居 然将一些特定行为纳入滋扰范畴,即任何经营“恶意诽谤、毁人清誉的报 纸者”,均构成“滋扰罪”。法官审理此案后,根据《防治公共滋扰法》 相关条款,判令《周六新闻》停止发行,永远歇业。其实,州议会1925年 制定《防治公共滋扰法》,就是为惩治一份名叫《德卢斯锯报》的“扒粪 类报纸”。不过,这部法律当时并未遭到其他报纸反对,因为大家普遍瞧 不起那些借揭露丑闻之名,行敲诈勒索之实的小报。1927年11月,弗洛依 德·奥尔森向法官提出申请,要求勒令《周六新闻》停止营业,法官立即 批准。才发行了九期的《周六新闻》,就此关门大吉。 尼尔上诉至明尼苏达州*高法院。他的律师提出,《防治公共滋扰法 》违反了宪法第十四修正案,以及州宪法中的出版自由条款,但是,州* 高法院简单、粗暴地驳回了尼尔的上诉。大法官们一致认为:“我们的宪 法从未打算保护恶意诽谤、蓄意中伤他人的不实之词,或者动机**、别 有用心的出版物。宪法只对诚信、审慎、尽责的报业提供保护。宪法规定 出版自由,不是为放纵那些居心险恶者肆意妄为,正如它赋予人民集会权 利,却不容许非法集会或骚乱暴动。”这番说辞,难免让人联想起联邦* 人当年为《防治煽动法》的辩护。与那部法律一样,即使被告证明自己陈 述、报道**属实,《防治公共滋扰法》一样要求他们必须具有“善良动 机、正当目的”。正如霍姆斯在“施维默案”中的异议意见所言,州** 在这里只支持“我们所赞同的思想”的自由。 表面上看,“尼尔案”已尘埃落定,再无回旋余地。杰伊·尼尔已耗 尽家财,没有资力上诉至联邦*高法院。然而,两家立场有着天壤之别的 机构,却同时向他伸出援手,一家是大名鼎鼎的左翼组织“美国公民自由 联盟”,一家是**翼报纸《芝加哥论坛报》。该报发行人罗伯特·卢瑟 福·麦考密克并不认同“美国公民自由联盟”的所作所为,却狂热信奉新 闻自由理念。麦考密克认为,《防治公共滋扰法》已严重威胁到出版自由 。他极力游说,*终促成那些起初对尼尔的遭遇漠不关心的报业同行们团 结一致,通过了一项谴责《防治公共滋扰法》的决议,将这部法律称作“ 对人民自由*严重的侵扰”。 1931年1月,*高法院开庭审理“尼尔案”。尼尔的代理律师韦姆斯· 柯克兰向大法官们表示,即使报纸刊登针对公众人物的诽谤性文字,也不 能成为**打压报界的正当理由。“只要有人为非作歹,报业自然会有所 谓诽谤言论。”柯克兰还举例说,19世纪,《纽约时报》揭露臭名昭著的 政客鲍斯·特维德的*败恶行时,后者“就援引类似法律对付过媒体”。 代表明尼苏达州**出庭的,是该州助理司法总长詹姆斯·马卡姆。 布兰代斯大法官向他提问时,特地将话题转向*败议题。布兰代斯详细研 读过此案卷宗,连硕果仅存的九期《周六新闻》也曾一一过目。他问马卡 姆:“在这些文章里,编辑努力证明警匪勾结,*纵赌场捞钱的事实。他 们甚至点出了警察局长与不法官员的姓名……我们的确不知道这些指控是 真是假,但我们很清楚,如果这种警匪一体的情况确实存在,将是许多城 市的耻辱。这些报人孜孜以求的,无非是揭露*多被官方遮蔽的黑幕,这 样的言论都不能免责,还有什么样的言论可以免责?如果我们不允许人民 讨论这类事务,公共安全如何得以保障?是的,在很多情况下,诽谤确实 存在。但是,你总不能一面揭发罪恶,一面掩盖作恶者姓名吧。很难想象 ,一家没有任何言论免责特权的媒体,能够担当起维护**社会安危的重 任。如果不给他们免责特权,那么,还有什么工作配享这种特权?” 马卡姆采取的诉讼策略,是继续坚持布莱克斯通的古旧观点,即出版 自由只保护出版物不*事前限制,而《防治公共滋扰法》并未施加任何事 前限制。他的意思是,明尼苏达州的立法没有要求任何人在出版发行前, 必须取得官方许可,那才构成弥尔顿当年谴责的英国出版许可制。《防治 公共滋扰法》只是规定,报纸发行后,如果确实刊载了诽谤言论,可由一 名法官决定对其是否追惩或查封。而且,在出版许可制中,承担举证责任 的并非报纸发行人,而是**。马卡姆指出,根据布莱克斯通对出版自由 的阐释,**修正案中的“出版自由”,只能解释为禁止事前限制。他还 援引霍姆斯大法官1907年在“帕特森诉科罗拉多州案”的判决意见,霍姆 斯在这起案件中声称,**修正案只禁止“对出版的事前限制”。马卡姆 话音未落,已经九十高龄的霍姆斯大法官突然插话:“写那些话时,我还 很年轻,马卡姆先生,现在,我已经不这么想了。” P112-116