出版社: 东方出版中心

原售价: 38.00

折扣价: 24.70

折扣购买: 地图上的德国史(第2版)/地图说史

ISBN: 9787547309377

著者简介: 孟钟捷,上海华东师范大学历史系教授。主要从事20世纪世界史、德国现当代社会史和全球化历史教育的教学和研究。现为国际历史教育学会成员、中国德国史研究会秘书长。 霍仁龙,四川大学中国西部边疆安全与发展协同创新中心/国际关系学院副研究员,主要研究方向为历史地理学、西南边疆史地研究。精通地图绘制,力求出版更加精确可信的优良史地类书籍。

“蛮族”世界 公元前5世纪起,罗马人 在亚平宁平原上挥洒驰骋, 着力创建辉煌文明。一支“ 蛮族”却在遥远的斯堪的纳 维亚半岛和波罗的海沿岸过 着原始而质朴的生活。公元 前4世纪,希腊探险家皮提 亚斯(Phtheas)为我们留下 了现存最早的一段关于这群 “蛮族”生活的记录。他说, 这群人风餐露宿、居无定所 ,过着极为简单的游牧生活 。在罗马人眼中,他们是远 离文明世界的“野蛮人”,不 足挂齿。 未曾想到,在随后的400 年间,这支“蛮族”却一步步 地扩展了自己的生活空间。 如图1所示,到公元前4年左 右,他们的足迹已经遍布了 整个中欧地区,与罗马帝国 隔岸相望。莱茵河与多瑙河 成为“文明”世界与“蛮族”世 界的天然分界线。 他们是谁? 历史上,他们曾有过很 多名字,但最终都被纳入一 个共同的称呼:“日耳曼人” (拉丁语:Germanen)。这 是公元前1世纪由希腊历史 学家波西多尼乌斯 (Posidonius)首先使用的词 汇,后来被广泛接受。但遗 憾的是,由于时代久远,“ 日耳曼人”的精确含义却不 得而知了。一些历史学家从 语言学的角度推测,它或许 意味着“投枪者”、“令人生 畏的好战的战士”、“喊叫者 ”、“山地人”等含义。这些 推测多少也透露出这支“蛮 族”给文明世界留下的最初 印象。 事实上,古代的日耳曼 人没有文字,不会书写,只 有口耳相传的神话为他们保 留着一些集体记忆。19世纪 风靡一时的歌剧《尼伯龙根 的指环》便是对这种记忆的

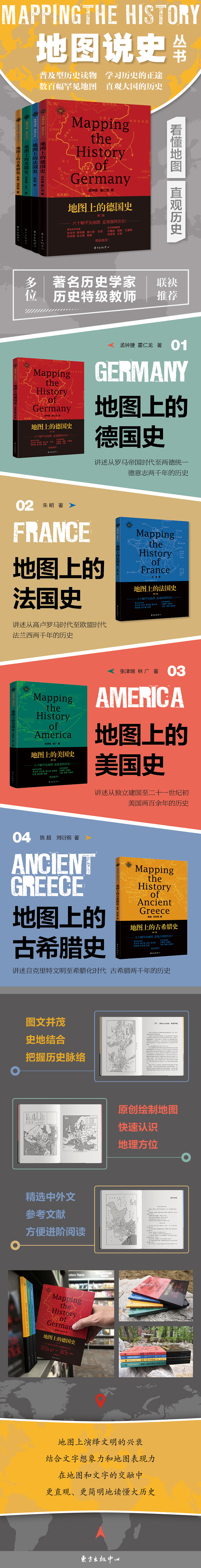

编辑推荐: 在地图上演绎文明的兴衰,结合文字想象力和地图表现力,在文字和地图的交融中,更直观、更简明地读懂德国历史; 著名历史学家沈志华、邢来顺、郭小凌、沈坚、李宏图、余志森、陈新,历史特级教师任鹏杰、周靖、孔繁刚、王雄、徐贵亮联袂推荐。 本书接续了传统史述“左图右史”的优良传统,以丰富的地图结合一篇篇千字文,史地结合、文图对应地讲述历史。 本书形式独特,所绘地图在其他中文世界史图书中很难找到,且与文字对应,有所说明,填补了目前市面上此类图书缺乏的空白。 本书地图力求简明,文字力求通俗,世界历史初学者一开始就形成结合地图来阅读历史,甚至自己动手绘制历史地图的习惯。 本书在第一版的基础上,听取各方意见进行了修订,第二版得到史学界诸多著名学者的推荐,也得到中学教育界众多特级教师的推荐。

书籍目录

目录:

第一章 部落时代

第二章 立国肇始

第三章 帝国荣光

第四章 宗教改革

第五章 三足鼎立

第六章 民族觉醒

第七章 统一之路

第八章 第二帝国

第九章 共和兴衰

第十章 纳粹德国

第十一章 复兴之路

参考文献

后记

再版后记

试读内容

1.“蛮族”世界

公元前5世纪起,罗马人在亚平宁平原上挥洒驰骋,着力创建辉煌文明。一支“蛮族”却在遥远的斯堪的纳维亚半岛和波罗的海沿岸过着原始而质朴的生活。公元前4世纪,希腊探险家皮提亚斯(Phtheas)为我们留下了现存最早的一段关于这群“蛮族”生活的记录。他说,这群人风餐露宿、居无定所,过着极为简单的游牧生活。在罗马人眼中,他们是远离文明世界的“野蛮人”,不足挂齿。

未曾想到,在随后的400年间,这支“蛮族”却一步步地扩展了自己的生活空间。如图1所示,到公元前4年左右,他们的足迹已经遍布了整个中欧地区,与罗马帝国隔岸相望。莱茵河与多瑙河成为“文明”世界与“蛮族”世界的天然分界线。

他们是谁?

历史上,他们曾有过很多名字,但最终都被纳入一个共同的称呼:“日耳曼人”(拉丁语:Germanen)。这是公元前1世纪由希腊历史学家波西多尼乌斯(Posidonius)首先使用的词汇,后来被广泛接受。但遗憾的是,由于时代久远,“日耳曼人”的精确含义却不得而知了。一些历史学家从语言学的角度推测,它或许意味着“投枪者”、“令人生畏的好战的战士”、“喊叫者”、“山地人”等含义。这些推测多少也透露出这支“蛮族”给文明世界留下的最初印象。

事实上,古代的日耳曼人没有文字,不会书写,只有口耳相传的神话为他们保留着一些集体记忆。19世纪风靡一时的歌剧《尼伯龙根的指环》便是对这种记忆的加工之作,但显然增添了许多后人的想象与夸张。罗马统帅恺撒(Caesar)和历史学家塔西佗(Tacitus)也曾近距离地观察过日耳曼人,记录了公元前后日耳曼人的生活状态,但两人的描述却又带着过多的感情色彩,以致充满着矛盾和冲突。

直到20世纪,通过人类学家与考古学家的共同努力,“蛮族”世界的真实面貌才逐渐清晰起来。人们大致得出了这样一些结论:

第一,古代日耳曼人与周边的欧洲各民族均属于雅利安人种的一部分,公元前2000年左右来到中欧的北部。随后,他们陆续南下,占据着从北海到多瑙河、从维斯瓦河到莱茵河的广大地区。

第二,古代日耳曼人不是一个内部统一的民族,而是由许多部族构成的。这些部族之间的语言相似,但彼此之间也存在结盟或作战的关系。如图1所示,若以各部族的生活区域划分,他们可分为三支部落群:(1)东日耳曼人,如哥特人、勃艮第人、汪达尔人、斯维比人等;(2)北日耳曼人,后来以诺曼人或维京人的名称出现在欧洲的历史中;(3)西日耳曼人,如盎格鲁人、撒克逊人、伦巴第人等。

第三,日耳曼各部族的发展水平各有高低,但到公元前后,大多处于社会转型进程中: 一方面,游牧开始让位于农耕,启动定居生活;另一方面,内部权力开始分化,阶层差异日益明显,部族首领自称为“王”。

但无论今天我们知道什么,在纪元开始之际,在罗马人的眼中,“蛮族”的世界仍然离他们很远;然而在“蛮族”看来,他们已经站在了文明世界的入口。两个世界之间的互动很快就拉开了帷幕。

1789年,大革命的火焰在巴黎燃起,大部分的德意志知识分子都报之以热情的颂扬。歌德后来回忆说:“谁能否认,当朝阳放射出第一道光芒时,当人们听到人人权利平等、鼓舞人心的自由和令人赞美的平等时,他们是如此的情绪高涨、心花怒放和精神振奋。”显然,启蒙运动的教诲仍然在德意志大地上拥有众多支持者。

然而,谁也没有想到,这把大火虽在思想上开启了蒙昧的心灵,但却一举粉碎了德意志人已在孕育中的民族国家梦想。随着年轻的拿破仑(Napoléon Bonaparte)在法国崛起,神圣罗马帝国的噩梦开始了。

拿破仑洞悉帝国内部的权力格局,采取了各个击破的方式。他重点打击帝国皇冠的持有者奥地利,接连迫使奥地利签订《坎波·福米奥和约》(1797年)和《吕内维尔和约》(1801年),把莱茵河以西的所有领土收入囊中,并占领了比利时、列日和意大利北部的大部分地区。对于普鲁士,他延续了前任政府的做法,许以“补偿”,使这个“军中之国”按兵不动。他还着力扶持普奥之外的中小邦国,与巴伐利亚和符腾堡等单独签约,分化帝国的抗法力量。在拿破仑的挑唆下,这些所谓的“第三德意志”向哈布斯堡皇室提出召开帝国议会、重新分配领土和修改帝国宪法的要求。

1803年2月25日,帝国议会通过了《全帝国代表会总决议》,大幅度地调整了1648年以来已大致固定的帝国格局: 包括所有教会诸侯在内的112个邦国被取消;52个帝国自由城市中只留下6个(不来梅、汉堡、吕贝克、法兰克福、奥格斯堡和纽伦堡);巴登、黑森卡塞尔、符腾堡和萨尔茨堡上升为选侯(不过它们此后也没有机会履行选举的义务),这些中小邦国还在领土调整中受益颇多;普鲁士退出汉诺威,但在西北德获得了5倍以上的补偿。在整个帝国重组中,改变邦国归属的德意志人多达316万人。

毫无疑问,这次变动的最大受害者是哈布斯堡家族。它不仅失去了大片领土,而且还由于教会诸侯邦国的消失而失去了重要盟友——在10名选侯中,天主教徒只有4名;在帝国的52名诸侯中,天主教徒也只有29名。这种局势肯定不利于哈布斯堡家族赢得未来的皇帝选举。神圣罗马帝国的第42代皇帝弗朗茨二世(Franz Ⅱ,1792~1806年为神圣罗马帝国皇帝,1804~1835年为奥地利帝国皇帝)决定首先保证奥地利的既得利益。1804年8月,他在维也纳宣布奥地利王国升格为奥地利帝国,他本人兼任奥地利帝国皇帝,改称“弗朗茨一世”。

四个月后,拿破仑在巴黎圣母院给自己加冕,罗马教皇主持了全部的宗教仪式。这便彻底否定了神圣罗马帝国皇帝的合法性。1805年12月,再次参加反法同盟的奥地利在奥斯特里茨一败涂地,首府维也纳失陷,皇帝落荒而逃。奥地利接受了更为屈辱的《普雷斯堡和约》,失去了五分之一的领土。

在拿破仑的策动下,巴伐利亚、符腾堡、巴登等16个邦国在1806年7月12日宣布脱离神圣罗马帝国,正式组建“莱茵邦联”,并承认拿破仑为保护人,拥有支配联邦军队的权力。早已无心恋位的弗朗茨二世顺势在8月6日宣布解散神圣罗马帝国。

由此,便出现了图27的情势。自962年奥托一世加冕为皇开始,这个存世已有845年之久的神圣罗马帝国已经分崩离析了。曾经连续贡献过16位皇帝的哈布斯堡家族,如今成了“奥地利皇帝”,并一心向东发展。法国人拿走了莱茵河以西地区,西南面的巴伐利亚等邦国也唯法国马首是瞻。德意志的中部出现了一个新的国家“威斯特伐利亚王国”,由拿破仑的幼弟治理。似乎只有北部的普鲁士不仅毫发未损,似乎还有所获益。然而唇亡齿寒。当拿破仑解决了他的主要敌人后,自然把枪口对准了普鲁士。1806年10月,法军长驱直入,一日之内,在耶拿和奥艾尔施塔特接连重创普军。10月27日,拿破仑入驻柏林。不久后,普鲁士被迫在提尔西特(Tilst)求和,由此丧失了一半领土,支付1.5亿法郎的赔款,还不得不参加针对英国的大陆封锁体系。

至此,在拿破仑的阴影下,德意志全境似乎一片惨淡。这让人不禁要问,它未来的光明在哪儿呢?

(更多精彩内容,请见本书)