出版社: 天津人民

原售价: 46.80

折扣价: 28.60

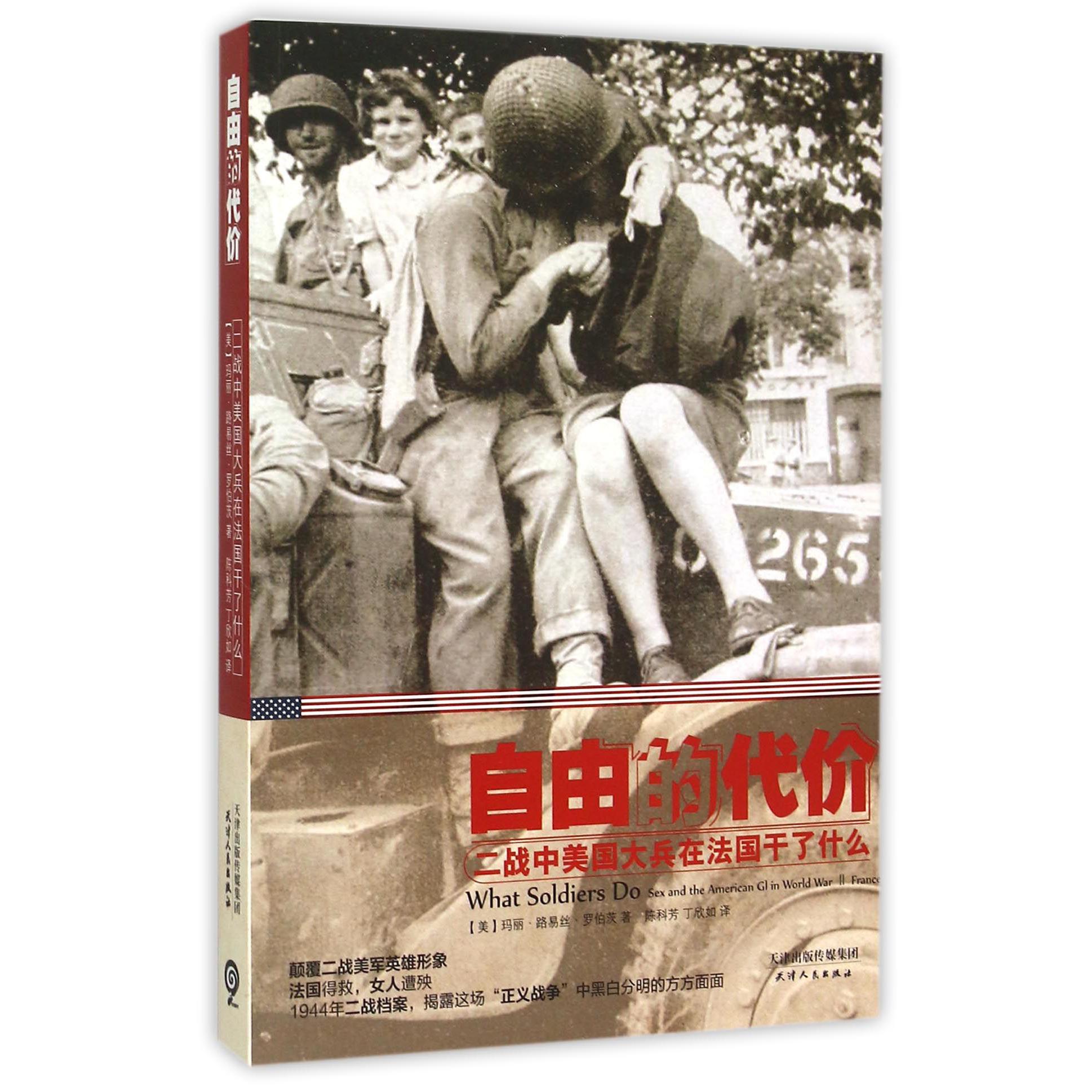

折扣购买: 自由的代价(二战中美国大兵在法国干了什么)

ISBN: 9787201096704

玛丽·路易丝·罗伯茨,美国威斯康星大学麦迪逊分校历史学教授,作者多年致力于二战、法国、女人与性别三个专门领域的研究,曾于1994年和2005年分别出版Civilizationwithout Sexes: Reconstructing Gender in Postwar France, 1917-1927和DisruptiveActs: The News Woman in Fin-de-siecle France 。

1944年6月6*凌晨,家住圣梅尔埃格利斯的六十 岁女教师安吉拉·勒夫罗忽然从睡梦中惊醒。她起身 下*,打开后门走向室外厕所。她听到了一阵奇怪的 震颤声。而她随即在自家后院所看到的景象则*为奇 怪:一名脸上涂着一道道迷彩的伞兵降落在她院子里 ,正竭力挣脱身上的降落伞。穿着睡袍的勒夫罗女士 不由怔住了,与那名男子四目对视。男子将手指放在 唇上,示意她不要出声,然后就消失在夜色之中。当 时的勒夫罗女士全然不知,她所遇见的正是第八十二 空降师的列兵罗伯特·墨菲,他是在诺曼底登陆*当 天率先登陆法国的美国大兵之一。而就在他们的“后 院偶遇”几小时之后,几千名墨菲的同胞将在奥马哈 海滩和犹他海滩上,迈出他们在法国土地上的**步 。而另有几千名美国大兵,则在这片沙滩上走完了人 生*后一步,如果他们真能迈出这一步的话。就在6 月6号当*,2499名美国士兵在诺曼底海滩上丧生。 他们虽然到达了法国的海岸边,但在遇到法国人之前 ,就已命丧黄泉。当然,他们中也有一些人,在海滩 上逃过一劫,一路披荆斩棘挺进法国北部。那些挺进 法国北部的美国士兵,就是本书要描述的对象。 诺曼底登陆**有理由成为美国人心目中的神圣 事件。历史学家、政客、电影制作人,无不把这一事 件描述成二战历史中值得称颂的一笔。毫无疑问,他 们是对的。但他们所描述的内容,至少是由美国历史 学家所描述的,仅局限于*事策略。正如*近的*事 历史中所诠释的,战争无法脱离价值观以及为这些价 值观而奋斗的人们。因此,要思考美国士兵与法国百 姓之间的关系,我们就需拓宽分析视角,这点**重 要。美国士兵与法国百姓间的关系,始于类似6月6* 凌晨在安吉拉·勒夫罗家院子里的偶遇,止于大约两 年后*后一名美国大兵在勒阿弗尔登上归家的航船之 时。 由于历史学家几乎无一例外地把关注点放在美国 大兵*复一*的英勇战绩上,而忽略了法国人,因此 他们的故事只讲了一半。法国百姓只出现在这些历史 场景中的边缘,他们的角色也**于毫无生气的路人 或是欢庆解放的歌颂者。简而言之,他们无非就是盟 *为自由而战时的场景罢了。史蒂芬·安布罗斯所著 的关于诺曼底战役的历史畅销书,就是将法国人边缘 化的典型。在《公民战士》中,史蒂芬记述了一支* 队由诺曼底出发奔赴阿登之战,其中他只提到诺曼底 人一次,且意指他们为通敌叛国者:“登陆对诺曼底 的人来说**是意料之外的事,他们似乎已经**习 惯了德国人的占领。”在安布罗斯所写的三本关于诺 曼底战役的历史书中,他只描述了一次诺曼底人帮助 同盟*的情况,却记叙了好几桩诺曼底人出卖美国大 兵的事件。在安布罗斯的其他有关描述中,诺曼底人 要不就像是孩童,急于亲吻美国人的解救之手,为自 己被解放兴奋不已,要不就是麻木不仁,被动消极。 总而言之,安布罗斯再现的是在他看来美国大兵眼中 的法国百姓—“不知感恩,沉默寡言,懒惰肮脏”。 本章的目的之一是希望透过法国人的视角,来修 正对诺曼底战争的上述看法。对诺曼底人而言,登陆 *意味着什么呢?他们的房子、田地、农场成为战场 时,他们又如何反应呢?诺曼底的百姓们用*记、书 信、回忆录所记录下的这次入侵行动,生动鲜活地向 我们展现了诺曼底登陆前后数月的情况。如果真如安 布罗斯所信,诺曼底人对美国大兵“不知感恩”或是 “沉默寡言”,那是因为他们有充分的理由这么做。 对他们来说,登陆*并不是1944年6月6*,早在1943 年秋天,盟*就在法国北部为入侵作准备,投放了大 量**。诺曼底人眼睁睁地看着自己的铁路、桥梁、 工作场所和安身之地被夷为平地。正因为如此,他们 既等待登陆的到来,也害怕登陆的到来。一开始战争 像远处隆隆的天雷,接着像一场骤风暴雨般从天而降 。战争爆发时,带来的是触目惊心的景象和令人恐惧 的恶臭—*烂的动物和人肉,阵阵恶臭的死尸。诺曼 底人把他们面对死亡的遭遇,描写成是听觉、视觉、 嗅觉和味觉的可怕综合体。据统计,大约有19**0位 法国平民在诺曼底战役中丧生。仅在战役打响后的两 天时间里,就有3000人丧命—这几乎与同期盟*牺牲 的人数一样多。 无论如何,诺曼底人对盟*帮助他们重回自由之 身,还是充满感激的。无论战争的咆哮有多骇人,它 到底还是为法国人民带来了美国大兵,他们开着样子 古怪的吉普车,穿着拉风的*靴,抽着闻起来有蜜糖 味的香烟。所有诺曼底人都对他们见到**个美国大 兵的那一刻记忆犹新。“我们简直不敢相信自己的眼 睛。”雅克·佩雷回忆道,“在忍*了这么多年的占 领、剥夺、警报和轰炸之后,我们居然终于迎来了自 己的解放者,‘我们的美国兵’。”雅克·阿兰·塞 杜伊当时还是个年仅8岁的小男孩,他记忆中**次 见到美国大兵是这样的:“他就是个从天而降的火星 人,我们无比惊奇地打量他。他从那么大老远的地方 跑来解放法国,我无法将我的视线移开。” 从法国人的角度来审视这场战争,不仅能让我们 对这场战争有一个新的、*全面的视角,而且也从三 方面修正了安布罗斯笔下的法国百姓形象。首先,诺 曼底的百姓们*不是***,也不是冷漠的旁观者, 他们很乐意与同盟*队一道抵抗德国人。当地百姓除 了自己披坚执锐、拿起**投入战斗之外,也为同盟 *队提供重要的地形与敌方情报。他们甚至冒着生命 危险,掩护伞兵,收留被困步兵,照顾伤员。除极少 数分子之外,他们*大部分都是爱国者和战士。其次 ,虽然法国百姓心怀惊奇和感激地欢迎他们的解放者 ,但若把他们描绘成彻头彻尾欢庆自身解放,则过分 简单了。尽管德国*队*终离开,诺曼底人确实感到 大大松了口气,但他们不得不忍*这发生在自家后院 里的战争。同盟*队的诺曼底之役,在本质上具有双 重特点:美国大兵既是解放者又是征服者,既是破坏 者又是重建者。一位记者提到卡昂的百姓时,如此描 述:“他们的解放者也是他们的毁灭者”。在法国北 部,愤怒、恐惧和失落的情绪,生生地夺走了重获自 由的喜悦。在这里,解放是一种令人伤心的经历,因 为心中高兴与悲伤同存。把法美关系作为这段历史的 核心,有助于我们*好地理解诺曼底战役的代价。并 非只有美国人遭*苦难,他们也并非孤*作战。 *后,一个横跨大西洋的视角,可以改变我们对 美*在欧洲那段经历的看法。通过探索美国大兵与法 国百姓的关系,我们可以充分体会大兵们在欧洲战场 上所面临的瞬息万变的处境。那时的他们不仅是奋力 保住自身姓名的战士,也是身处异国他乡的外乡人。 步兵约翰·巴布斯克讲述的一次遭遇,让他切实感* 到自己真是外乡人。某天上午,巴布斯克所在的部队 随车队经过一个小村子。一位法国农民站在路边看着 他们。“我们在十字路口停了一小会儿,我们当中有 一个来自阿肯色州的士兵,叫马蒂斯。他探出车外, 跟那位老农民打招呼。‘嘿,先生!’他大声叫道, ‘这里离阿肯色州的欧卡洛那有多远?’整个车队爆 发出一阵大笑。”马蒂斯这个笑话,不仅体现出这位 法国老人对欧卡洛那的无知,也折射出美国大兵作为 游客的身份。这个笑话里的美国大兵是一位迷路的游 客,寻找着回家的路。与真正到法国游览的游客不同 ,同盟*队并没有把自己当成游客,他们并不期待在 奥马哈海滩*到热烈欢迎。不过这也不是坏事,因为 德国人可不会对他们客气。但与其他游客一样,他们 来到了陌生的地方,不得不在未知的大街小巷穿行, 体验陌生的异域风情,听当地人讲他们听不懂的语言 。 要全盘理解美国在欧洲此役的复杂性,必须把诺 曼底战役既看作是两个盟国之间的交流,也当作是两 个对手之间的交锋。对于美国大兵来说,法国固然是 一个战场,但那也是一片陌生的土壤。因此他们在这 个地方的经历,跟游客不无相似。但此类文化冲撞历 来被*事历史家忽视,他们眼中只盯着战场。可是对 于几百万美国大兵而言,在泽西海岸,或是说在旧金 山湾之外,居然有一个**不同的世界,这种感觉贯 穿了他们的战时体验。美国大兵必须面对的这种无法 避免的文化差异,这令他们感到震惊,甚至会改变他 们的命运。步兵阿拉迈·霍夫塞皮安在给他弟弟的信 中写道:“我们一踏上岸,就发现这是一个**不同 的国度。甚至连空气闻起来都不一样!”“英国倒还 有几分家乡的味道,可法国真是个不一样的**。” 这是简·贾尔斯写在*记里的原话。大兵奥瓦尔·福 布斯将自己的法国回忆录起名为《遥远的国度》。一 旦意识到文化差异,身处异国他乡的兴奋之情也油然 而生。查尔斯·弗罗曼是来自俄亥俄州首府哥伦布的 士兵,一到诺曼底,他所在的连队中就有人发现了法 文路牌。“于是,大家都开始忘乎所以地‘哦’、‘ 啊’地叫。”福布斯回忆道,“这是我们所见到的第 一样法国标志的东西。看着就像是童话故事里的东西 ,不像真的。”跟许多到法国的游客一样,美国大兵 们时不时地看着地图,嘟囔着高中里学的半吊子法语 ,想不明白为什么明明是二楼却要说成是一楼,一脸 迷茫地看着法国人的坐浴盆。 对文化差异的认知以及种种教训之后的包容与谦 让,成为这场战争留给一代美国人的宝贵财富,也值 得*多历史学家关注。将美国大兵看作是法国的游客 ,也能*好地解释他们在法国人面前表现出的那种趾 高气扬。作为战士,美国大兵全副武装,实力强劲。 而作为游客,他们不得不通过当地百姓了解当地的地 理情况、语言和风俗。由此,美国大兵的角色总是在 掌权者与依赖者间变换,在强势与脆弱间徘徊。正如 许多其他游客,由于身处异国他乡的无助感,美国大 兵往往将法国人一概而论(大部分这种结论毫无依据 )。一旦感到不安,美国人就陷入惯性思维,条件反 射地进行一概而论,因此,他们把性作为法国文明的 区别性特征。 无数美国大兵抵达诺曼底之前,就想着法国是花 天酒地、胡作非为的乐土。踏上法国土地后,他们给 孩子们分糖果,与年轻人握手,向农民打听附近的森 林,还救了老婆婆们的性命。换言之,他们与百姓的 交流形式复杂多样。而与此同时,当遭遇一种不同文 化时,美国大兵依旧固守着自己对法国人的偏见。他 们尤其关注法国人跟身体有关的行为,包括在公共场 合**、亲吻、**。1944年夏末,法国整个民族, 在他们眼里就是原始粗鄙又欢情纵欲的民族。高卢民 族是个野蛮落后的民族,这一观点与美国人过去的帝 国霸权思考不谋而合。而今,这一观点也贬低了法国 人为重建****而付出的努力,并为美国*方在健 康、卫生、交通方面进行管理提供了充分理由。 P3-7