出版社: 人民文学

原售价: 79.00

折扣价: 52.20

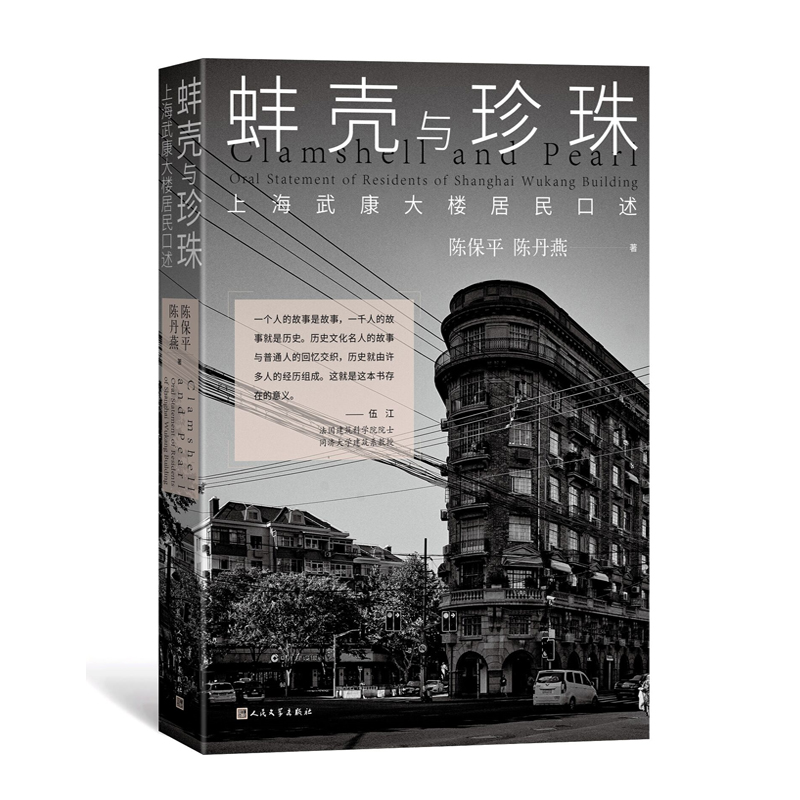

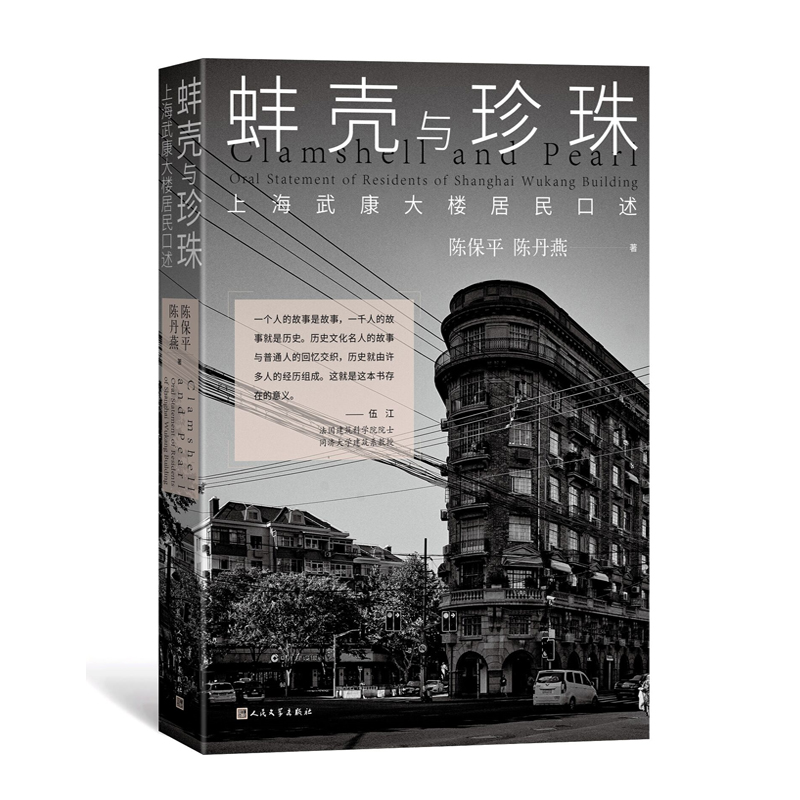

折扣购买: 蚌壳与珍珠——上海武康大楼居民口述

ISBN: 9787020175574

陈保平 上海媒体人和出版人,曾任上海三联书店总编辑、韬奋纪念馆馆长、上海文艺出版社总编辑、新民晚报总编辑、文新报业集团社长。 著有散文随笔集《文人心意》《读读书,看看片,聊聊天》《精神故乡》《名家访谈:中国七问》。 策划编辑的《黄河边的中国》获得上海文学艺术大奖,曾获上海长江韬奋奖。 陈丹燕 作家,电影导演,塞尔维亚旅游局中国形象大使,上海辰山植物园文化园长。 她的上海非虚构作品获得过上海图书奖一等奖,是长期的畅销书。 她的青少年作品获得过奥地利国家文学奖金奖,联合国科教文组织文学金奖。 她的旅行文学作品获得塞尔维亚国家旅游局特殊贡献奖,中国百家书店评选的单向文学奖·旅行文学奖。 她最新的长篇小说是《白雪公主的简历》,最新的专题散文集是《告别》,最新的艺术作品是座落在辰山植物园月季岛上的装置艺术作品《律令》。

张霞 亚当 张霞(K)、亚当(A) 自由作家 淮海中路1850号,2007年入住 访谈者:陈丹燕 问:谢谢接受我们的访问,请您告诉我们,您叫什么名字? K:我的中文名字是张霞,但是我的俄罗斯名字是Katya,或者Kat,大多数人都是叫我Kat。我老公的中文名字是亚当。 问:宝宝的(名字)呢? K:她是Anna,她是2014年2月在黄浦区红房子医院出生的。 问:这栋房子的这间公寓,是你在中国的第一个住处吗? K:对的,我觉得那时候我们的运气很好。因为我们刚来上海的时候是2006年12月,住在浦江饭店,在找房子。但是我们那时候不认识这个地方,不认识上海,不知道想住在什么地方,就看到了“法租界”的环境很好,路上都是好房子,然后就在“craiglist.com”,一个外国人喜欢的网站,找到了一个广告,就是这栋房子。我们一看到它,那个圆形(券廊),都希望(广告上的)就是这栋房子。后来真的就是(广告上的)这栋房子,我们真的很开心。那天太阳很好,光线非常好,一下子就喜欢上了,从2007年1月1日,就开始住在这里了。 问:哇,好久了。那为什么您一看见就喜欢它呢? K:因为很特别,形状很特别,好看,光线好,环境也好。从这里看出去,都可以看到宋庆龄花园、故居、老树,很好看。 问:你们之前在纽约住过几年? K:我没住过,我只去过一次。我们待了两个星期。他以前住过,那时候我还在俄罗斯。 问:亚当,你曾经在纽约市住了一阵子吧? A:前后两次,各住了4年。 问:那你在纽约总共住了8年。 A:我在纽约住了8年,在旧金山住了很多年。 问:您知道纽约市有一栋一模一样的建筑吗? A:是熨斗大厦〔1〕。我第一次看见武康大楼就是这么说的。我们从淮海中路走来,不知道我们要看的公寓就在这里。我想:“那不是熨斗大厦吗,要是我们的公寓在这里就好了。”后来真的在这栋楼里,我们就住了进来。 问:简直就像奇迹一样吧? A:是的,但上海的很多建筑都像纽约的建筑。许多建筑是在同一时期建造的,特别是在外滩,有一种纽约建筑风格的感觉。 问:人们在找地方住时,总觉得能住在这栋楼里就好了,但等他们真的住进去了,又会觉得很多地方都不太舒适。你有这种感觉吗? A:新造的公寓面积更大,也更便宜,特别是对于住在老式公寓的人来说。带着孩子的外国人对于住在老建筑里怀着一种浪漫的理想,但暖气片、热水器、管道,还有居住环境、嘈杂的声音、堆积的杂物等等都是问题。还有,新修的东西常常不如老东西耐用,武康大楼的电梯老是坏,我们住的这几年里,电梯就修了4次,好像配件质量一直有问题。所以很多人不再选择住在老式公寓里,最后选择了浦东或其他新的地方。但我们喜爱这里,喜爱这里的社区。如果我们不住在自己喜爱的、富有上海特色的住所,就不会住在上海。Katya是个历史学者,也在学习研究历史建筑和历史社区,所以我们住在这里最适合不过了。 问:真的吗,所以这(老建筑的历史研究)是Katya在做的课题吗? K:没错,这是我目前的课题,但不是我们来上海时就做的。我们对上海能提供(我们)什么,抱着非常开放的态度。我们在城市内漫步,去看有意思的社区,拍很多照片,然后我开始学习这里的历史,我现在有兴趣的是历史社区,正在做研究的,是上海的俄侨历史。 问:您知道襄阳公园那里有个教堂吗? K:当然。 问:摄影师和我去年去了塞尔维亚,我们发现曾在上海及旧金山的圣约翰,他初次就职的教堂就在贝尔格莱德。 K:没错,我也是最近发现(上海)和塞尔维亚的联系,很精彩。我们这栋大楼里曾经住了许多俄国人。30年代有(住户的)名单,我在名单上看到大约1/3的姓氏都是俄国人。能住在这里的,都是有钱的俄国人。 A:大楼5年前重新修整,搭了许多脚手架,墙皮都被铲了下来,4楼的墙上露出当时俄文的涂鸦,有人在20年代初期写下的…… K:有一本讲述共产党人的小说叫作《钢铁是怎样炼成的》。我们在4楼剥开的墙上发现了这行字。在大楼另外一部电梯中,也看到有人把小说名刻在了上面。 问:有意思。为什么说是20年代写上去的呢?这部小说在1950—1960年代的中国非常风行,是那一代中国青年的必读书目,许多段落大家都可以背诵。许多男孩子都叫保尔,那是书中男主角的名字,保尔·柯察金。也许是五六十年代时的涂鸦。您是在档案里看到的吗? K:不,就是在大楼里的墙上,现在全被涂料盖上了,再也看不到了。 A:当时整栋大楼都被脚手架覆盖,所以这是我们的机会。Katya做的比我更多,我们爬到外面(脚手架上)观察武康大楼。我们很好奇有一间公寓(为什么)总是空着。所以那时我们能在楼外面观察翻修的公寓,而俄文涂鸦也挺有趣的。 问:Katya,您做研究的方式主要是摄影还是摄像? K:很多形式一起进行,不过最终会呈现在一本书上,讲述在上海的俄国人,大部分是根据回忆录和采访写就的人的故事,再加上我对于周边区域的了解和相关知识。 问:真棒。 A:但接下来要出版的书不是关于上海的俄国人,正在付印的书是…… K:是有关上海的老城厢地区。 问:是有关老城厢的? K:没错,它们正快速经历拆除,所以趁着一切还没全部消失,我觉得自己有责任为这些街道和有趣的建筑绘制一张地图。 问:您是作家吗? K:没错,我是作家。 问:是用英文写作还是俄文? K:用英文写。但所有调查研究都是中文的,所以对我来说有点困难。 问:这就是为什么您必须学习中文。 K:对,是有点难。不过,那本书差不多已经出了,这个月就印出来了。但俄国人那本书可能要明年再出。 问:那您的下一本书里会提到这栋建筑吗? K:当然,部分因为我最喜欢的故事是1930年到1933年的,关于艾格尼斯·史沫特莱。美国记者艾格尼斯·史沫特莱住在3楼的303公寓里。她和很多共产党人以及共产国际是朋友。她在自己的公寓里开会,介绍一位苏联间谍给中国共产党。所以当然有很多有趣的故事。这个故事也会在书里提到。 问:所以这栋建筑里有很多鬼魂般存在的往事,真不错。我在法租界做了20年的采访,因为我就在这里长大。我一直觉得,要是我真的想做采访,总有一个神灵会帮助我找到采访对象。我总是能奇迹般地找到做梦都想不到会遇见的采访对象。 K:我也一直遇到这种事。 问:我小时候,这座襄阳路上的东正教教堂对我而言是与西方唯一的连接。所以我们一直会和这座教堂拍照留影。后来我在旧金山待了一阵子,发现两个街区外有一座教堂,一模一样地复制了这里的教堂。 A:就在教堂山上,其实是挺近的。 K:上海的这座教堂其实是莫斯科基督救世主教堂的小型翻版。那是1931年的事情,当时有人下令爆破教堂,因为那是沙皇的象征。世界各地的俄国移民希望能留个纪念,于是在造这座教堂时,他们就希望造一座方方正正的四个塔的教堂。 问:您的家乡是在莫斯科吗? K:我的家乡是新西伯利亚,那里很大,很工业化,但没有什么历史,只有100年的历史。 问:我曾经坐火车去莫斯科,说不定可能路过你的家乡。 K:肯定的。 问:其中有一站叫作赤塔。 K:那也许在这站之后你才路过新西伯利亚,因为赤塔仍然在西伯利亚东部,新西伯利亚靠近西部。然后你会路过很多山,就到了我们说的俄罗斯欧洲部分,因为俄罗斯横贯欧洲和亚洲,西伯利亚大部分位于亚洲,小部分才是真正的古俄罗斯所在的地方,莫斯科,俄罗斯人的地方。 问:再和我说说您所做的采访。比如您所说的,在公寓楼里共产党人悄悄地会面。您还有其他类似的故事吗? K:其他故事,可以在法租界公董局的档案里找到。他们有一份租户的名单,可以查得到谁在那里住了很久。比如说我们现在这套公寓,曾经一个叫比尔·本的人一直住着。比尔·本是英国名字,是房主,所以他可能是个银行家,或者是总建造师,在上海这套公寓里住了很多年。我没办法找到后来他怎么样,去了哪里。他肯定很舒适地离开中国,就把这套公寓抛之脑后。 A:或者他境遇也不怎么样。 K:他说不定很有钱,所以才能在这里住了很久。但我们没法采访这里的居民,因为这是你所擅长的,你可以讲上海话,你在这里长大,可以和他们有共鸣。我们没有这种优势,我们是新来的,我们只能通过研究、网络,以及通过上海档案馆、上海图书馆里以前的文件来了解当时的情况。距这儿三个街区之外的上海图书馆,我一直去那里,它的档案馆很好。所以能住在这里,离图书馆很近,真的对我的研究很有帮助。 A:我觉得老城厢那本书的研究会不太一样。那里还住着居民,经历过Katya所写时期的居民还住着,有一种延续传承。所以那本书会更偏向采访与照片记录。而上海的俄国人这本书中,当时的居民都离开了,当时他们创造法租界,现在没有经历过那个时代的人留下来。所以整个研究目前都在武康大楼。当时住在这里的俄国居民没有留下线索,所以我们只能通过发掘中文文件、图书馆里的文档,拼凑猜测出这是建筑里的哪个区域。一切都发生了改变,曾经住在这里的英国人,(比尔·本的)公寓是现在这里的两倍大。后来中间砌了一堵墙(隔开)。(现在)我们邻居的那套公寓也曾经是他的。 武康大楼在建筑结构上发生了很多变化。不过,现在又变回去了,外国人又逐渐占据了这座楼。 问:因为房租太贵了,一般中国人不会想租这里的房子吧。您帮Kat一起工作吗? A:我和她一同编写、编辑所有的书,她在历史方面很强。 问:您也参与编辑吗? A:对,我们一起工作。所有的研究、摄影还有这本书的起源,都是Katya的想法。因为她有语言(优势),所以能够进行研究。她的英文也很好,但英文毕竟是她的第二语言。所以当她写好了一章节,我会看一遍,我们讨论好,她再进行修改,我再继续编辑,我和她一起。 问:你们是很好的搭档。 A:这就是所谓的“业”。我们刚来的时候,Katya为我正在写的书插画,她是童书插画家。我们最初来中国,是为一本我们在韩国绘制的书拍视频。所以我们刚搬来的时候,她其实是在为我工作。但我不知道这一切是怎么发生的,现在我在为她工作。就好像一个悲伤的故事,我现在帮她打工。 问:不是的。这就像家庭一样互相帮助。那就这个项目而言,你觉得Katya是不是比您更了解法租界?因为她和这里的俄国人以及俄国社区有更直接的联系。他们在这里住了很久。 A:当然了,她还是导游,会带着人们(在上海)转悠。 问:她还是导游吗? A:她是导游,那是她白天的工作。她会带人们参观老城厢,还有法租界。 问:只是两个地方吗? A:两条路线。法租界的路线也就是俄国人在法租界住的地方。她知道的比我多。 武康大楼是上海的一座地标性百年建筑,具有浓厚的历史价值和强烈的艺术气息。 本书由著名作家陈丹燕、陈保平等采访武康大楼里的居民,由居民们讲述这座大楼的历史。受访者有画家、大学教授、建筑系教授、作家、医生、物业经理、公司职员等多种身份,叙述了武康大楼和中国、上海近现代百年的历史,讲述了当时的文化演艺界人士以及公司职员等的丰富生动的人生故事。宋庆龄、孔二小姐、赵丹、王人美、巴金、郑君里、孙道临、秦怡、谢晋、王文娟等文化演艺界人士,在这座大楼以及附近穿梭,读了犹如身临历史之境。一户户普通居民以及他们的儿女的故事,传达出上海人的尊严、品味、情趣、自信和乐观等。书中,将注意力和立足点放在上海武康大楼社区民众的真实生活和存在上,弄堂历史、婚丧习俗、职业生涯、邻里亲情等被惟妙惟肖地讲述出来。寻求共同构筑的集体记忆,通过口述史记录民间的生活,为上海的城市更新提供文化基础。 全书有六十多张采访现场拍摄的照片,以及一个嵌入书中的小视频——武康大楼的影像与声音,增强了图书的历史感、生动感、现场感。