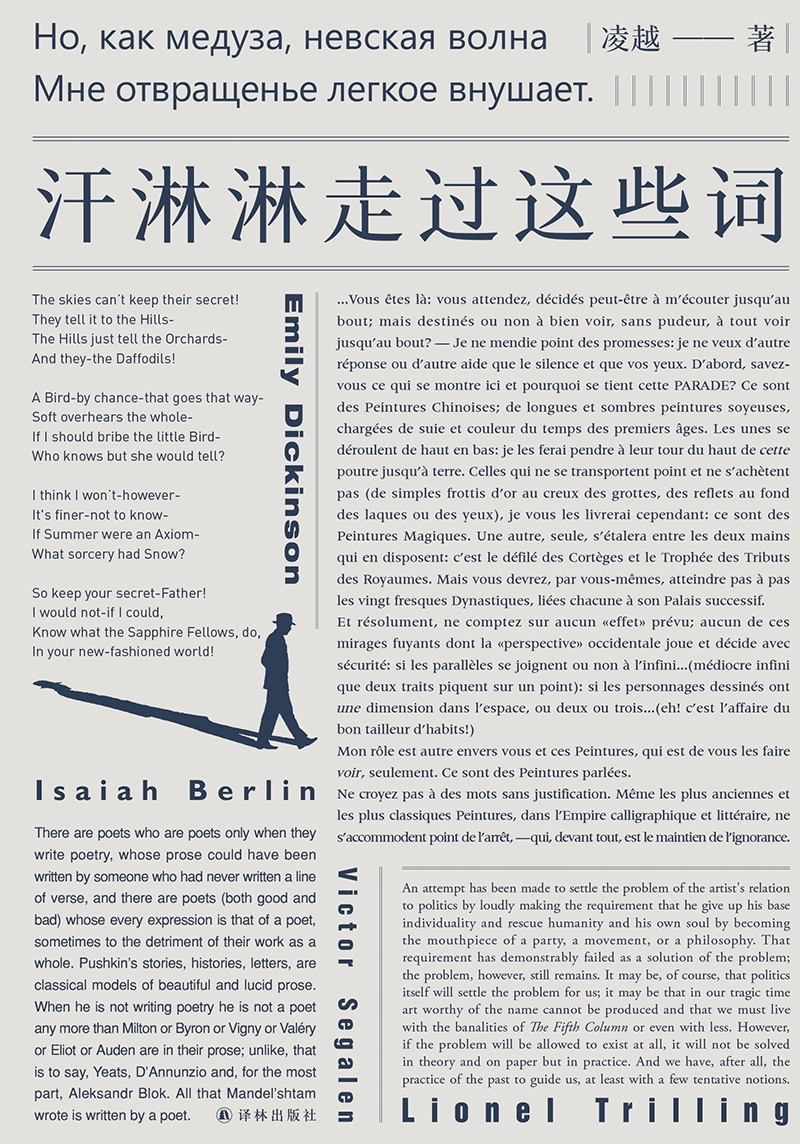

出版社: 译林

原售价: 58.00

折扣价: 39.44

折扣购买: 汗淋淋走过这些词

ISBN: 9787544782012

凌越,诗人、评论家、译者。安徽铜陵人,现居广州。著有诗集《尘世之歌》,评论集《寂寞者的观察》,访谈集《与词的搏斗》。与梁嘉莹合作翻译《匙河集》《兰斯顿·休斯诗选》《迟来的旅行者》等,主编“俄耳甫斯诗译丛”。

作为词语见证者的推销员和守门员 对于读者而言,《守门员面对罚点球时的焦虑》(以下简称《守门员》)是一本充满挑战性的书。读完全书,读者脑海里多半漂浮着一些孤立无援的句子和纷乱的细节。连贯的故事情节,鲜明的小说人物—这些传统小说里最典型的因素,在这部小说里已经被稀释到极其次要的地位。 《守门员》收入小说四篇,较长的两篇《推销员》和《守门员面对罚点球时的焦虑》分别写于1967年和1970年,两个短篇《监事会的欢迎词》和《一个农家保龄球道上有球瓶倒下时》分别写于1967年和1969年。写这些小说时,汉德克不过二十多岁,年轻人特有的朝气和突破成规的勇气在这些小说中打下了很深的烙印,早在1965年,汉德克发表他的成名作剧本《骂观众》之前,就已经在“四七社”文学年会上暂露锋芒,在他的宣言性质的文章《文学是浪漫的》和《我是一个住在象牙塔里的人》中,汉德克阐明自己的主张:“文学对他来说,是不断明白自我的手段;他期待文学作品要表现还没有被意识到的现实,破除一成不变的价值模式,而传统的追求现实主义的描写文学对此则无能为力。” 另一方面,《守门员》也不可避免地带有那个时代欧洲文学风尚的印记。在阅读《守门员》的过程中,在被那些精致优雅的细节轮番“轰炸”的过程中,我不止一次地想起法国新小说,尤其是新小说的理论家纳塔丽·萨罗特。她的著名论文《怀疑的时代》是1950年首次发表于萨特主编的《现代》杂志上,我不知道汉德克是否读过这篇重要论文,但是对《怀疑的时代》中的许多观点,汉德克通过他的这些小说无疑是亮出了大拇指。萨罗特在文章中断言:“重要的不是继续不断地增加文学作品的典型人物,而是表现矛盾的感情同时存在,并且尽可能刻画出心理活动的丰富性和复杂性。”而汉德克的小说则在实践着这一观念。 《推销员》倒是以“推销员”这个人物作为线索展开的,可是看完整篇小说,我们获得的这个人物的信息是如此之少,唯一可以确认的是,这是一个被现代小说观念彻底清算的人物形象。我们不知道他的衣着、身躯、相貌,我们也不知道他的家庭状况、居住环境、社交状况、种族背景,甚至于我们不知道他的名字是什么,在小说中,他主要是以“推销员”的头衔出现,另一些时候,应该是出于行文的方便,“推销员”变成了更加孤独又坚定的“他”。小说中的这个推销员没有鲜明的轮廓,没有历史和过去,其目的显然是为了腾出手来全力去发掘日常生活细节的表面下,隐藏着的某种不平凡的、更强烈的事物。而侦探小说的外套,则赋予这种巨细靡遗的细致观察以合理性,汉德克使读者在一种貌似鬼祟紧张的气氛中不得不跟随推销员到处仔细观察。 小说一开始就以某种唐突的方式,将推销员带至“舞台”的中心:“推销员踩在那飘落的纸片上。”此后,整部小说的叙述部分都是以推销员的视角展开的——“推销员用一支铅笔敲打着墙。”“当他抬头看去时,有几只苍蝇落在他手上。”“他跌跌撞撞地走着。”“他计划好自己的每一个动作。”汉德克似乎在这位推销员的眼睛上安装了一台高速摄像机,而且镜头还是放大的。汉德克借助推销员之眼观察着一切,记录着一个个哪怕再微不足道的细节,因为对于汉德克来说,这个凶杀案的具体情况和过程他其实一点也不关心,对他来说最重要的就是旨在发现表象之下深藏的事物的努力和探索。当然没有比对一件凶杀案的探查更细致耐心的观察和描摹了,而这正是汉德克借用侦探小说的外套的原因所在。在第二章《最初的无序》的理论部分,汉德克其实已经交了底:“或者是再次对周围所有那些平平常常的事情不厌其烦地一一列举,借以能够产生强烈的震撼效果。” 一个细细被打量的世界,自然而然地循序渐进地就会获得某种超自然的力量,也许我们可以说得更明白一点—这个力量来自语言本身。文字所描述的一切场景、动作,如果改变文字通常被当作工具使用时的语速和空间距离,它就会逐渐从通常的意义轨道上脱离,进而自动呈现出它的本质—某种神奇的符号系统。它既指向物质世界,也同时指涉精神世界。正因为这个原因,汉德克数次忍不住在小说的叙述中提到“词”:“他听到每一个词都跟随着另一个词。”“他的无动于衷是如此完美,所有的言语都没有受到打扰。”“所有的词他都说错了。”“他写字的动作像是竭力在寻找什么似的。”这无疑是一种充满强烈自省精神的写作,汉德克和许多杰出的现代作家一样,在用语言指涉现实的同时,他们也都马上意识到语言这种特殊中介的脆弱和懒惰。但是完全抛开语言,人只会更深地陷入混沌和虚无,所有有抱负的作家都知道那是一条必经之路,尽管沿途布满荆棘。但是反过来,我们也可以说,正是在词与物的罅隙之间充满了创造的紧张感和兴奋感,汉德克也是在此处为他貌似琐碎的小说找到了结结实实的主旨。 这种对客观世界具体而微的呈现,当然使《推销员》立刻和过去追求对世界和历史全景式描述的传统小说区分开来,同时也使文学传统的社会功用趋于瓦解,而作品的政治和伦理意义只是在反讽的意义上才得以建立,或者也可以说,它们只是在反抗文学作品通常的政治和伦理意义时才能被读者悖论般地感知到。汉德克对于细节和语言的信赖,使他的小说语言有一种奇特的字斟句酌的特点(近似于诗歌语言),尽管它们的具体指涉只是日常生活中最不起眼的那些物体和事件。这些都使汉德克的这些早期小说汇入了欧洲大陆二十世纪中叶正在形成的文学革新的洪流。 承接特里林文学批评传统,在诚与真中寻求文学的社会职责 文学与道德的关系,是本书的题眼,是作家进行文本批评的方式,“没有道德意识的文学作品一定是轻浮的,被道德意识捆束太紧的文学作品则是僵死的”。在与社会现实密切相关的作品里,道德对作家创作起着怎样的支配作用,又是如何在文本中流现。从经典到热点。从小说、诗歌到文学批评。体味文学的复杂与纯臻。 二十世纪中期,特里林、威尔逊等人在流派林立的美国文学批评界中自成一体,在日趋技术化的世界里,以其道德追问与独特的艺术感受力,成为一种强有力的批判力量。时隔近七十年,凌越在这本书中对“文学的功用是什么”再次作答。 是时代寂寞的观察者,也是文学的苦修士,“为了写一篇评论而读了一架书” 凌越的老友,诗人黄灿然曾在一篇文章中评价他在写作上的认真,为一篇文章读近两百万的字,像威尔逊那样“为了写一篇评论而读了一架书”。距离他的第一本评论集《寂寞者的观察》的出版已经过去了近十年,本书可以看作是凌越写作近三十年的积累。梁文道在《开卷八分钟》里曾赞誉凌越的评论不追踪潮流,非时人所写。他在书桌的一隅以诗人的敏感、批评家的好奇心、翻译者越境的文化视角,观察时代、阅读文学。 在文学副刊烟消云散的时代,做一次逆潮流的文化回望 本书精选凌越老师早前创作的评论文章,他在每一篇末尾都标记了文章发表的具体日期与刊物名称,随着时代的发展,《诗建设》《天南》等刊物已然消逝,《新京报》也将主阵地移到网络。于本书中,我们可以感受那个曾经的副刊黄金时代,随着书中文章做一次逆潮流的回望。我们会发现最新的诺奖得主彼得·汉德克在2013年即引入国内,余秀华诗歌阅读热潮发生在2015年……本世纪前二十年的文化记忆,作为书评人的凌越于阅读中探寻深刻思考在此留下印记。