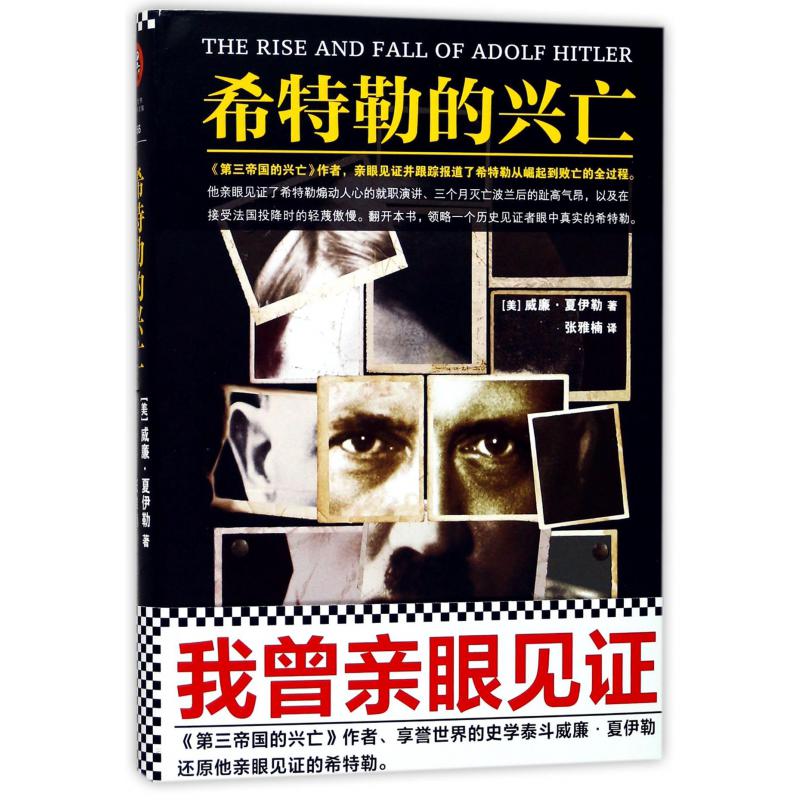

出版社: 江苏文艺

原售价: 59.90

折扣价: 35.40

折扣购买: 希特勒的兴亡(精)

ISBN: 9787559407627

威廉·夏伊勒,美国著名驻外记者、新闻分析员及世界现代史学家。1904年生于芝加哥。 1934—1941年间,夏伊勒在哥伦比亚广播公司担任驻德记者,期间他亲眼见证希特勒上台并跟随德国军队辗转于各大战场。他将这一时期的新闻传至美国,其激情洋溢的言辞使美国开始对纳粹保持警惕,这使他赢得了皮博迪奖。 1960年,他根据亲眼见闻和纳粹被缴获的档案编撰而成的《第三帝国的兴亡》正式出版,并于次年获得美国国家图书奖和凯里·托马斯奖。上市不到一年,销量超过100万册,被誉为研究纳粹德国的必读之作。 代表作品:《第三帝国的兴亡》《希特勒的兴亡》

在维也纳度过的四年时光,也就是1909年到1913 年,成为了希特勒一生中最悲惨的岁月。 那恰恰是他从男孩成长为男人的一段时间——从 20岁到24岁。通常来讲,这应该是一个人生命中最美 好的时光:一个年轻人要开始新的生活了,一切都是 那么的令人兴奋;新鲜的经历、新的问题和所有难以 预料的挑战,都会让一个人找到真正的自我。 这世界上没有什么城市能比奥匈帝国的首都维也 纳更为适合生活了。无论是那时还是现在,它都是欧 洲最美丽的城市之一。它地处多瑙河沿岸,坐落在维 也纳森林的苍山之下。可能因为曾经是一个帝国的首 都,如今整个维也纳依然拥有着恢宏的气派:街道宽 阔,公园绿地广袤,楼宇建筑庄严高雅,城市里遍布 着尖顶的教堂,随处点缀着古老的宫殿。 在希特勒的时代及其前后,音乐都弥漫在这座城 市的空气中。那些都是曾居于此地的伟大音乐家—— 海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特的作品,当然还有帝 国最后的“小阳春”时代受尽人们爱戴的约翰·施特 劳斯谱写的欢快的华尔兹。 维也纳人是我在欧洲所遇到的最富魅力的人。他 们非常快乐,热爱生活,并且会努力地让生活变得更 为美好。他们喜欢跳舞,尤其是源自于此的华尔兹。 他们喜欢在咖啡馆与朋友相聚,快乐地交谈。他们也 经常会去剧院,并对歌剧充满了热情。维也纳人喜欢 美食,也爱喝葡萄酒。哪怕是在生活艰辛的时候,他 们依然满怀美好的梦想。 但希特勒并没有感受到同样的快乐,也没有那样 的梦想;显然,他也没能欣赏到这座城市的美。他把 在维也纳的日子称为“一生中最悲惨的岁月”,原因 并不难理解。 首先,他不想找一份正常的工作,反而对一些比 较特殊的工作感兴趣:铲雪;清理地毯;在火车站扛 包袱。当生活难以维持的时候,他会去当建筑工人, 但这种情况很少,因为他憎恨这种工作。由于没有固 定收人,他只能住在廉价旅馆里。衣衫褴褛、头发蓬 乱、满脸胡茬的他,看上去就是个流浪汉。 希特勒从来没做过当时流行的壁纸工或油漆工。 他懒得去学习那些技术。最后,他通过画一些水彩画 广告赚到了一些钱。这在某些程度上满足了他对“艺 术”的追求,但却很难满足胃的需求。 他后来曾写道: 那时的生活确实很贫寒,我几乎每天都饿着肚子 。 饥饿成了我忠诚的保镖;它从来没有离开过我, 有时甚至成了我的唯一所有。我开始了与这个残酷“ 朋友”的不断斗争。 那时见过这位未来德国领袖的人,一定会认为他 就是美国人所说的“废物”(bum)。他看上去颓废而 不合时宜,事实上也的确如此。 但这个故事还有另外一面。和大街上其他流浪汉