出版社: 文化发展

原售价: 45.00

折扣价: 26.70

折扣购买: 你的善良,也许只是软弱

ISBN: 9787514227208

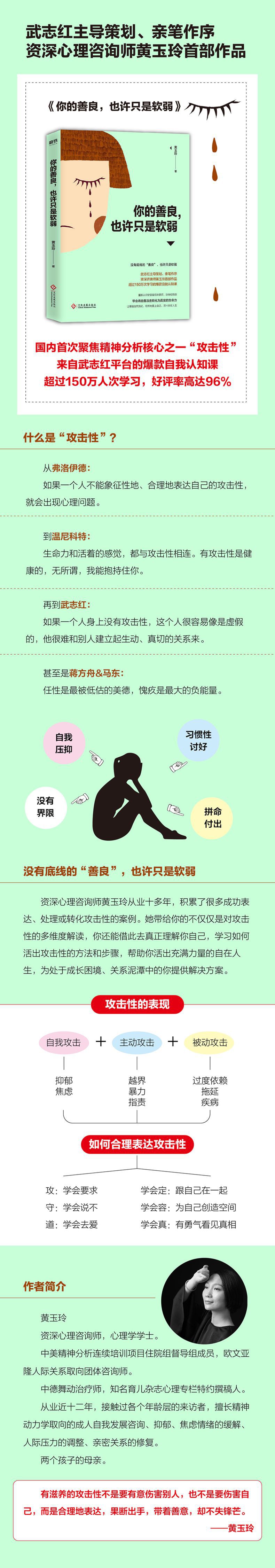

"黄玉玲 资深心理咨询师,心理学学士。 中美精神分析连续培训项目住院组督导组成员,欧文亚隆人际关系取向团体咨询师。 中德舞动治疗师,知名育儿杂志心理专栏特约撰稿人。 从业近十二年,接触过各个年龄层的来访者,擅长精神动力学取向的成人自我发展咨询、抑郁、焦虑情绪的缓解、人际压力的调整、亲密关系的修复。 两个孩子的母亲。 "

\"【观点摘录】 ◇真实意味着你需要通过面具去看那个你一直想要隐藏的自己,那里面可能有许多脆弱、许多羞耻、许多恐惧。 ◇无论是打、是吵,还是哭,都是在表达自己的强烈情绪,表达自己的攻击性。 ◇找到一个可以激发内心的攻击性、可以吵、可以闹的伴侣才是真正的幸事,因为这样的关系有活力。 ◇当你真正地关注自己的内在,照顾自己的感受和情绪时,攻击性更可能朝着创造性的方向前进。 ◇哀悼是我们重要的人生功课之一,因为我们一直在不断地失去、不断地创造、不断地获得。 ◇保持对自己的觉察是很重要的。觉察的方法很简单,就是保持觉知,勤反思。 ◇怨恨者常见的内在声音是:你为什么那么对待我?他们很希望等到一个道歉,但往往以失望告终。 ◇所有的攻击性最后都要与这个世界碰撞,这才是真正的江湖。 敌意是关系的杀手 大部分抑郁者的情况是情绪低落,对什么都没有兴趣,话也不多,通常喜欢一个人待着。这看起来似乎没有什么攻击性,但抑郁不是没有攻击性,而是攻击性的主要方向指向了自己。 常见的抑郁者不会直接向周围的人或者事表达攻击性。实际上,他们难以表达攻击性,小到一点点的失望,大到强烈的愤怒。他们在处理这些情绪的时候深感乏力。比如,一个妻子对于丈夫总是不管孩子感到不满意,但她既不能表达,又不能做出调整,情绪一直压抑,感到无能为力。 为什么不能表达自己的失望和愤怒?最主要的原因是抑郁者害怕这些情绪,这种恐惧令他非常不安。在他感受到这些情绪的时候,同时感觉到了敌意。 在上一章中,我提到婴儿的全能自恋被满足的时候会得到“我能”的感觉。而没被满足的婴儿会更早地体会全能自恋的挫败与暴怒。比如,用哭声免疫法训练孩子的睡眠,孩子哭了十分钟、二十分钟,甚至半个小时还是没有人来安抚,于是孩子的全能自恋感受到的是:这个世界我控制不了。一个不能被自己掌控的世界对于小婴儿来说,就是有敌意的。 婴儿借助于妈妈的存在来感知自己、感知世界,妈妈不在,婴儿就感觉不到自己,那么,婴儿会过早地启动防御功能,控制自己。所谓“你不管他,他就不哭了”的真实情况是婴儿已经很绝望了,他不再那么期待外在给予反应,他会觉得比起控制别人,控制自己相对容易一些。 在临床上,我注意到过早听话的孩子容易“遭遇”抑郁,就好像一匹马一直要求自己按照外界的要求不停地跑,跑到一定的时候就再也跑不动了,甚至有的马会暴毙。抑郁者往往有透支生命的感觉,这种透支又没有办法及时补充,最后变成了一个大洞。 温尼科特曾说,在好的环境中,攻击性作为一种有用的能量整合进个体的人格之中,参与工作和游戏。但在不好的环境中,攻击性会变成暴力与破坏性。很多人抑郁的时候会发现,自己在某些瞬间有种想要破坏东西、破坏环境,甚至破坏自己的感觉。抑郁者内心的破坏性与外在的恐惧同时存在,他们看上去好像并没有过多的攻击性的原因就在于,恐惧使攻击性的能量转了一圈之后又回到了他们自己身上。 如果婴儿被过早地唤醒内在意识,被要求立即适应这个社会,那么他的恐惧显然大于其他情感,因为这是生死存亡之大事。在关系里,恐惧意味着某种隐含着的敌意。但是,当你的生命被掌握在他人手上的时候,这些敌意都只能被压抑下来。 敌意并不能直接呈现在关系里,至少不能被直接地感知到,因为敌意代表着危险。应对这种敌意的方式便是开启理想化防御模式。在关系里,把对方理想化和把自己理想化是同时进行的。但是,理想化的同时,也是对对方的一种攻击。最典型的就是要求完美:一件事情一定要非常完美才能够放过自己、放过别人。 最常见的就是完美妈妈。她们养育孩子时,凡事亲力亲为,不放过每一个细节,哪怕自己已经很累了,还是不停地付出,将生活中的各种事情安排妥帖。孩子如果闹情绪了,她作为一个完美妈妈,一定要接住孩子所有的情绪,理解他、陪伴他。完美妈妈并不是无所求,她的付出是需要回报的她对孩子的要求也是完美的。比如,孩子要懂事、听话,能够理解她的苦心,要成绩好、身体好。 要求完美的妈妈其实对孩子是有很多敌意的。我有一位来访者就是个完美妈妈,但孩子并没有成为她想要的样子,反而经常对她大吼大叫。她觉得自己已经接纳了孩子的情绪,为什么孩子还会这样对待她?她非常生气、愤怒,但是不能表达,渐渐地抑郁了。 我在跟这位来访者做咨询的过程中,发现在她很小的时候,她就已经很会照顾自己的爸爸妈妈、弟弟妹妹了,但是她的父母偏爱弟弟。她从来没有表达过对没有得到足够重视的愤怒,反而用自己的理想化防御把自己变成了一个近乎全能的人,以此赢得父母的关注。显然,她承担了不该承受的重担,过早地变成了小大人。 “完美孩子”往往也有对父母的敌意。在孩子长大后,这种敌意的表达方式有:愿意给父母钱,但是不愿意回去看他们;爸爸妈妈一说话,就感觉在给自己提要求;总想离父母远远的;对身边所有提要求的人都感到愤怒。 我的这位来访者对待她的孩子就像对待她的父母一样,满足孩子所有的需求,同时要求孩子变成理想的父母的样子,要求孩子关注她。显然,这样对待孩子,孩子感觉到的是敌意和恐惧。孩子没有感觉到自己是真正地被妈妈所爱,而是被妈妈当作了一个工具。所以,孩子当然对妈妈很生气,当然会攻击这段关系、攻击妈妈,比如,不按照妈妈说的去做。 这位来访者的孩子和童年时的她有所不同。孩子毕竟还能向她大吼大叫,而在她的童年,这几乎是不可能的,她压抑得很厉害。现在,她的孩子是在用这种方式表达对她的愤怒和抗议。 这位妈妈看到了孩子的愤怒,就像看到了自己当年的愤怒。她第一次明白,原来对别人的过高要求、对自己的过高要求,都是在表达愤怒。当隐藏的敌意慢慢浮现的时候,她说她感到轻松。她其实也可以用不那么具有破坏性的方式表达自己的愤怒,她甚至还找到了更多方式来表达自己的情绪。 敌意是指向恨的。温尼科特曾说,让父母在孩子恨他们之前就先恨孩子。我想这句话的意思是说,作为父母,你完全可以去恨你的孩子而不必太过担心,因为恨是我们人类的一种基本情感,是一种安慰和理解。父母可能都恨过自己的孩子,不必苛责自己,我们不需要做得那么完美。 这位来访者和我的咨询关系持续了三年,当咨询结束的时候,她和孩子的关系已经大为不同了。这得益于她不断地面对自己。她的孩子曾经在作文里写道:“我的妈妈是一个勇敢的妈妈,她一直都在直面自己的黑暗,我为有这样的妈妈而骄傲。” 即便曾经孤独地长大,也仍然有新的机会重新成长。 锦囊一:让自己感到安全。如果在你的生命里,有人能够让你感到安全,建议你在这样的关系里得到滋养,化解敌意。如果你找不到这样的关系,我建议你找专业的咨询师。这段关系也是安全的,很多敌意可以被化解。 锦囊二:保持对自己的觉知。当一段关系里有冲突的时候,感受一下自己的情绪。思考一下,是不是其他时候也有这样的感受,是什么引发了这些感受。这能够帮助你进一步认识自己的敌意。 锦囊三:确认。在现实里,确认对方是不是真的需要你这样对待他。比如,你的孩子在户外玩耍,你觉得他渴了,应该喝水,但是带的水喝完了,于是你回家拿水给孩子。等水拿回来了,孩子却不喝。你很生气,认为自己辛辛苦苦地回家拿水,孩子却不接受你的好意。在这个例子中,现实确认就是你要和孩子确认他现在需不需要喝水。如果他不需要,你就不需要去做这件事。 这个例子背后的幻想是:你在担心,如果你不拿水,你就不是好妈妈。你为自己做好妈妈而付出,要求孩子必须配合。一旦孩子不配合,你的敌意就窜出来了:都是你,让我这么辛苦。但现实是:孩子并没有让你这么辛苦。他只想玩耍,不需要饮水。 锦囊四:活得快乐一些。做一些放松的事情,比如运动、听歌、看电影、旅行,有助于化解敌意。 (1)所有理想化的背后都含有敌意。 (2)要求完美是对自己的攻击。 (3)敌意指向恨的方向,当有一个空间允许自己恨时,敌意就会被化解。 (4)如何在现实层面化解敌意?请看本节最后的一些建议。 【观点摘录】 ◇真实意味着你需要通过面具去看那个你一直想要隐藏的自己,那里面可能有许多脆弱、许多羞耻、许多恐惧。 ◇无论是打、是吵,还是哭,都是在表达自己的强烈情绪,表达自己的攻击性。 ◇找到一个可以激发内心的攻击性、可以吵、可以闹的伴侣才是真正的幸事,因为这样的关系有活力。 ◇当你真正地关注自己的内在,照顾自己的感受和情绪时,攻击性更可能朝着创造性的方向前进。 ◇哀悼是我们重要的人生功课之一,因为我们一直在不断地失去、不断地创造、不断地获得。 ◇保持对自己的觉察是很重要的。觉察的方法很简单,就是保持觉知,勤反思。 ◇怨恨者常见的内在声音是:你为什么那么对待我?他们很希望等到一个道歉,但往往以失望告终。 ◇所有的攻击性最后都要与这个世界碰撞,这才是真正的江湖。 敌意是关系的杀手 大部分抑郁者的情况是情绪低落,对什么都没有兴趣,话也不多,通常喜欢一个人待着。这看起来似乎没有什么攻击性,但抑郁不是没有攻击性,而是攻击性的主要方向指向了自己。 常见的抑郁者不会直接向周围的人或者事表达攻击性。实际上,他们难以表达攻击性,小到一点点的失望,大到强烈的愤怒。他们在处理这些情绪的时候深感乏力。比如,一个妻子对于丈夫总是不管孩子感到不满意,但她既不能表达,又不能做出调整,情绪一直压抑,感到无能为力。 为什么不能表达自己的失望和愤怒?最主要的原因是抑郁者害怕这些情绪,这种恐惧令他非常不安。在他感受到这些情绪的时候,同时感觉到了敌意。 在上一章中,我提到婴儿的全能自恋被满足的时候会得到“我能”的感觉。而没被满足的婴儿会更早地体会全能自恋的挫败与暴怒。比如,用哭声免疫法训练孩子的睡眠,孩子哭了十分钟、二十分钟,甚至半个小时还是没有人来安抚,于是孩子的全能自恋感受到的是:这个世界我控制不了。一个不能被自己掌控的世界对于小婴儿来说,就是有敌意的。 婴儿借助于妈妈的存在来感知自己、感知世界,妈妈不在,婴儿就感觉不到自己,那么,婴儿会过早地启动防御功能,控制自己。所谓“你不管他,他就不哭了”的真实情况是婴儿已经很绝望了,他不再那么期待外在给予反应,他会觉得比起控制别人,控制自己相对容易一些。 在临床上,我注意到过早听话的孩子容易“遭遇”抑郁,就好像一匹马一直要求自己按照外界的要求不停地跑,跑到一定的时候就再也跑不动了,甚至有的马会暴毙。抑郁者往往有透支生命的感觉,这种透支又没有办法及时补充,最后变成了一个大洞。 温尼科特曾说,在好的环境中,攻击性作为一种有用的能量整合进个体的人格之中,参与工作和游戏。但在不好的环境中,攻击性会变成暴力与破坏性。很多人抑郁的时候会发现,自己在某些瞬间有种想要破坏东西、破坏环境,甚至破坏自己的感觉。抑郁者内心的破坏性与外在的恐惧同时存在,他们看上去好像并没有过多的攻击性的原因就在于,恐惧使攻击性的能量转了一圈之后又回到了他们自己身上。 如果婴儿被过早地唤醒内在意识,被要求立即适应这个社会,那么他的恐惧显然大于其他情感,因为这是生死存亡之大事。在关系里,恐惧意味着某种隐含着的敌意。但是,当你的生命被掌握在他人手上的时候,这些敌意都只能被压抑下来。 敌意并不能直接呈现在关系里,至少不能被直接地感知到,因为敌意代表着危险。应对这种敌意的方式便是开启理想化防御模式。在关系里,把对方理想化和把自己理想化是同时进行的。但是,理想化的同时,也是对对方的一种攻击。最典型的就是要求完美:一件事情一定要非常完美才能够放过自己、放过别人。 最常见的就是完美妈妈。她们养育孩子时,凡事亲力亲为,不放过每一个细节,哪怕自己已经很累了,还是不停地付出,将生活中的各种事情安排妥帖。孩子如果闹情绪了,她作为一个完美妈妈,一定要接住孩子所有的情绪,理解他、陪伴他。完美妈妈并不是无所求,她的付出是需要回报的她对孩子的要求也是完美的。比如,孩子要懂事、听话,能够理解她的苦心,要成绩好、身体好。 要求完美的妈妈其实对孩子是有很多敌意的。我有一位来访者就是个完美妈妈,但孩子并没有成为她想要的样子,反而经常对她大吼大叫。她觉得自己已经接纳了孩子的情绪,为什么孩子还会这样对待她?她非常生气、愤怒,但是不能表达,渐渐地抑郁了。 我在跟这位来访者做咨询的过程中,发现在她很小的时候,她就已经很会照顾自己的爸爸妈妈、弟弟妹妹了,但是她的父母偏爱弟弟。她从来没有表达过对没有得到足够重视的愤怒,反而用自己的理想化防御把自己变成了一个近乎全能的人,以此赢得父母的关注。显然,她承担了不该承受的重担,过早地变成了小大人。 “完美孩子”往往也有对父母的敌意。在孩子长大后,这种敌意的表达方式有:愿意给父母钱,但是不愿意回去看他们;爸爸妈妈一说话,就感觉在给自己提要求;总想离父母远远的;对身边所有提要求的人都感到愤怒。 我的这位来访者对待她的孩子就像对待她的父母一样,满足孩子所有的需求,同时要求孩子变成理想的父母的样子,要求孩子关注她。显然,这样对待孩子,孩子感觉到的是敌意和恐惧。孩子没有感觉到自己是真正地被妈妈所爱,而是被妈妈当作了一个工具。所以,孩子当然对妈妈很生气,当然会攻击这段关系、攻击妈妈,比如,不按照妈妈说的去做。 这位来访者的孩子和童年时的她有所不同。孩子毕竟还能向她大吼大叫,而在她的童年,这几乎是不可能的,她压抑得很厉害。现在,她的孩子是在用这种方式表达对她的愤怒和抗议。 这位妈妈看到了孩子的愤怒,就像看到了自己当年的愤怒。她第一次明白,原来对别人的过高要求、对自己的过高要求,都是在表达愤怒。当隐藏的敌意慢慢浮现的时候,她说她感到轻松。她其实也可以用不那么具有破坏性的方式表达自己的愤怒,她甚至还找到了更多方式来表达自己的情绪。 敌意是指向恨的。温尼科特曾说,让父母在孩子恨他们之前就先恨孩子。我想这句话的意思是说,作为父母,你完全可以去恨你的孩子而不必太过担心,因为恨是我们人类的一种基本情感,是一种安慰和理解。父母可能都恨过自己的孩子,不必苛责自己,我们不需要做得那么完美。 这位来访者和我的咨询关系持续了三年,当咨询结束的时候,她和孩子的关系已经大为不同了。这得益于她不断地面对自己。她的孩子曾经在作文里写道:“我的妈妈是一个勇敢的妈妈,她一直都在直面自己的黑暗,我为有这样的妈妈而骄傲。” 即便曾经孤独地长大,也仍然有新的机会重新成长。 锦囊一:让自己感到安全。如果在你的生命里,有人能够让你感到安全,建议你在这样的关系里得到滋养,化解敌意。如果你找不到这样的关系,我建议你找专业的咨询师。这段关系也是安全的,很多敌意可以被化解。 锦囊二:保持对自己的觉知。当一段关系里有冲突的时候,感受一下自己的情绪。思考一下,是不是其他时候也有这样的感受,是什么引发了这些感受。这能够帮助你进一步认识自己的敌意。 锦囊三:确认。在现实里,确认对方是不是真的需要你这样对待他。比如,你的孩子在户外玩耍,你觉得他渴了,应该喝水,但是带的水喝完了,于是你回家拿水给孩子。等水拿回来了,孩子却不喝。你很生气,认为自己辛辛苦苦地回家拿水,孩子却不接受你的好意。在这个例子中,现实确认就是你要和孩子确认他现在需不需要喝水。如果他不需要,你就不需要去做这件事。 这个例子背后的幻想是:你在担心,如果你不拿水,你就不是好妈妈。你为自己做好妈妈而付出,要求孩子必须配合。一旦孩子不配合,你的敌意就窜出来了:都是你,让我这么辛苦。但现实是:孩子并没有让你这么辛苦。他只想玩耍,不需要饮水。 锦囊四:活得快乐一些。做一些放松的事情,比如运动、听歌、看电影、旅行,有助于化解敌意。 (1)所有理想化的背后都含有敌意。 (2)要求完美是对自己的攻击。 (3)敌意指向恨的方向,当有一个空间允许自己恨时,敌意就会被化解。 (4)如何在现实层面化解敌意?请看本节最后的一些建议。 \" \"没有底线的“善良”,也许只是软弱。 国内首次聚焦精神分析核心之一“攻击性” 帮你重新认识你自己内心隐藏的委屈、恐惧和愤怒 学会将自我攻击转化为真实的生命力 让情绪自然流动,坦然地爱上自己,活出自在人生 武志红主导策划、亲笔作序,资深心理咨询师黄玉玲首部作品 来自武志红平台的爆款自我认知课,超过150万人次学习,好评率高达96% “我由衷觉得,黄玉玲老师是为大家解读‘攻击性’这个话题的最佳人选。”——武志红 有滋养的攻击性不是要有意伤害别人,也不是要伤害自己,而是合理地表达,果断出手,带着善意,却不失锋芒。——黄玉玲 \"