出版社: 北京大学

原售价: 118.00

折扣价: 76.70

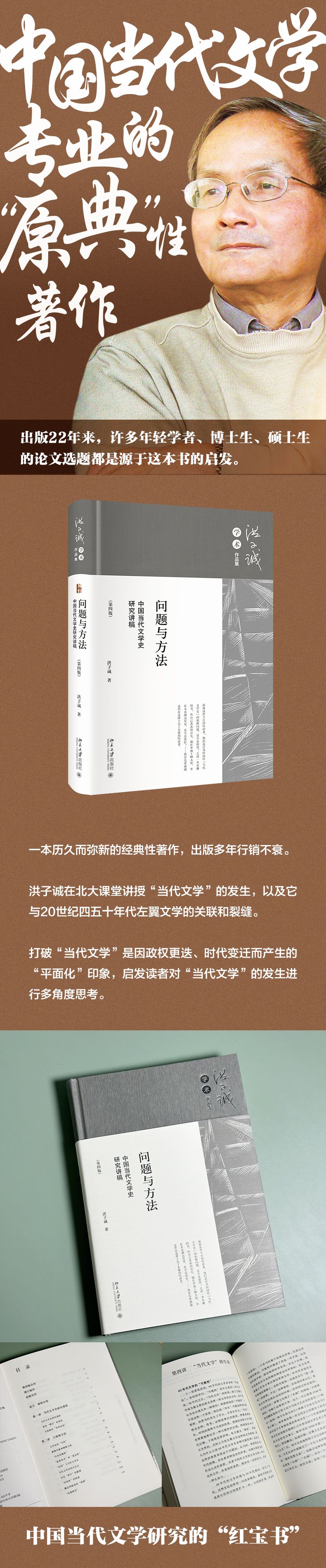

折扣购买: 问题与方法:中国当代文学史研究讲稿(第四版)

ISBN: 9787301348901

洪子诚,广东揭阳人,1939年4月生。1961年毕业于北京大学中文系并留校任教,从事中国当代文学、中国新诗的教学、研究工作,1993年起任中文系教授。主要著述有:《当代中国文学概观》(合著)、《当代中国文学的艺术问题》《作家姿态与自我意识》《中国当代新诗史》(合著)、《中国当代文学概说》《1956:百花时代》《中国当代文学史》《问题与方法—中国当代文学史研究讲稿》《文学与历史叙述》《材料与注释》《我的阅读史》《读作品记》《访谈与对话》等。

研究“滞后”的原因 对于当代文学史研究的指责,虽然不能同意那种偏激的看法,但也要承认问题不少。造成当代文学史研究不如人意的原因是什么?一种说法认为,在过去一段时间里,有“才气”的人不太愿意研究当代文学史。这种说法是否有道理?其实,反过来说可能要好一些。这就是,在八九十年代(至少是到90年代初),许多有才华的人更愿意做文学批评和现状研究。“文革”结束以后,跟踪、把握当前的文学现象,发现有价值的文学问题和作家作品,确实比研究当代文学史更具有挑战性,更刺激,似乎也更有学术含量,当然也更容易产生社会效应。只要回顾80年代文学界的情况,就能明白这一点。另外一点是,在80年代,所谓“当代文学史”研究,指的是50—70年代的文学现象。这个时期文学的“审美价值”“文学性”,在“文革”结束后被普遍怀疑。在未能提出新的视角来证实这些对象的价值的情况下,它的被忽略是必然的。 还有一个值得注意的因素是,“现代文学”与“当代文学”之间的学科关系。张颐武老师曾有一篇文章谈到这个问题。在《天津社会科学》1995年第2期上发表的文章《当代中国文学研究:在转型中》中,他认为中国当代文学研究被限定在“现状”研究,而忽略了“史”的研究的原因,是“现代文学”对“当代文学”的巨大的学科优势造成的。他说,在“新时期”,“当代文学”一开始是从“现代文学”研究中分离出来的,不能形成自己的学科话语,而80年代“个人主体”的这一主导性话语,在“现代文学”中找到了最有力的例证。于是,对于20世纪中国文学的轨迹,一些学者将其描述为,五四前后为辉煌起点(高峰),其后是不断退行、下降的过程。下降的起始点有的定在1928年的“革命文学”,有的定在1937年的抗日战争时期文学,而谷底是“文革”时期。“文革”结束后才有了文学的“复兴”,这一“退行”才宣告终结。这样,对“当代文学”的历史探索自然没有必要,“当代文学”被看作“次等学科”,当代文学研究也就被理解为“共时”的现状研究。对20世纪中国文学轨迹的这种理解,是相当普遍的,也体现在一些文学史著作中。如最近出版的,由孔范今先生主编的《二十世纪中国文学史》(山东文艺出版社1997年版)。在处理“文革”前的当代文学现象时,它采取了极大的压缩、忽略的方法,来表达这种评价。 从学科关系来观察当代文学史研究被忽略的问题,是一个很好的视角。但需要做出一些补充和修正。第一点,“当代文学”作为一个学科,不是“文革”后从“现代文学”中分离出来的,而是自50年代就开始积极建构,虽然当时“当代文学”的时间还很短。它也不是没有自身的学科话语,它的体系、概念、描述方式,也就是它的学科话语,当时就已经基本确立。只不过到了80年代,这一整套的学科话语,受到广泛质疑。 第二点,在“现代文学”和“当代文学”的学科关系上,80年代确实表现了“现代文学”对“当代文学”的强大优势和压力。但是,在50—70年代,则正好相反,是“当代文学”对“现代文学”的优势和压力。在那个时期,“当代文学”倒是“高一等”的。在王瑶先生的《中国新文学史稿》和唐弢、严家炎先生的《中国现代文学史》(这部书的文学史观念和评述框架,确立于60年代)中的文学史图景,与“新时期”一些现代文学史,或一些论著所描绘的图景很不同。王瑶等所展现的是不断上升的图象,新文学是在不断地发展和进步,“当代文学”是“现代文学”克服问题和弱点而上升的产物。现代作家、文学运动存在的问题,只是在解放区文学,只是到了“当代文学”,才得到“真正”解决。现代文学的经典作家如巴金、老舍、曹禺、茅盾等,在五六十年代的文学史论著中,是放在被审察的、带有一定程度的批评性的框架中处理的。到了80年代,“现代文学”与“当代文学”之间的这种学科等级关系,发生了“颠倒”。因此,“当代文学史”的地位,“当代文学”阐释的价值和“可能性”,确实在这十多年中,出现了“危机”:这是当代文学史研究落后的重要原因。 该书自2002年出版至今,行销多年,在中国当代文学研究界影响深远,是该专业师生、研究者的案头必备书,被许多读者昵称为该专业的“红宝书”。