出版社: 华文

原售价: 49.80

折扣价: 29.60

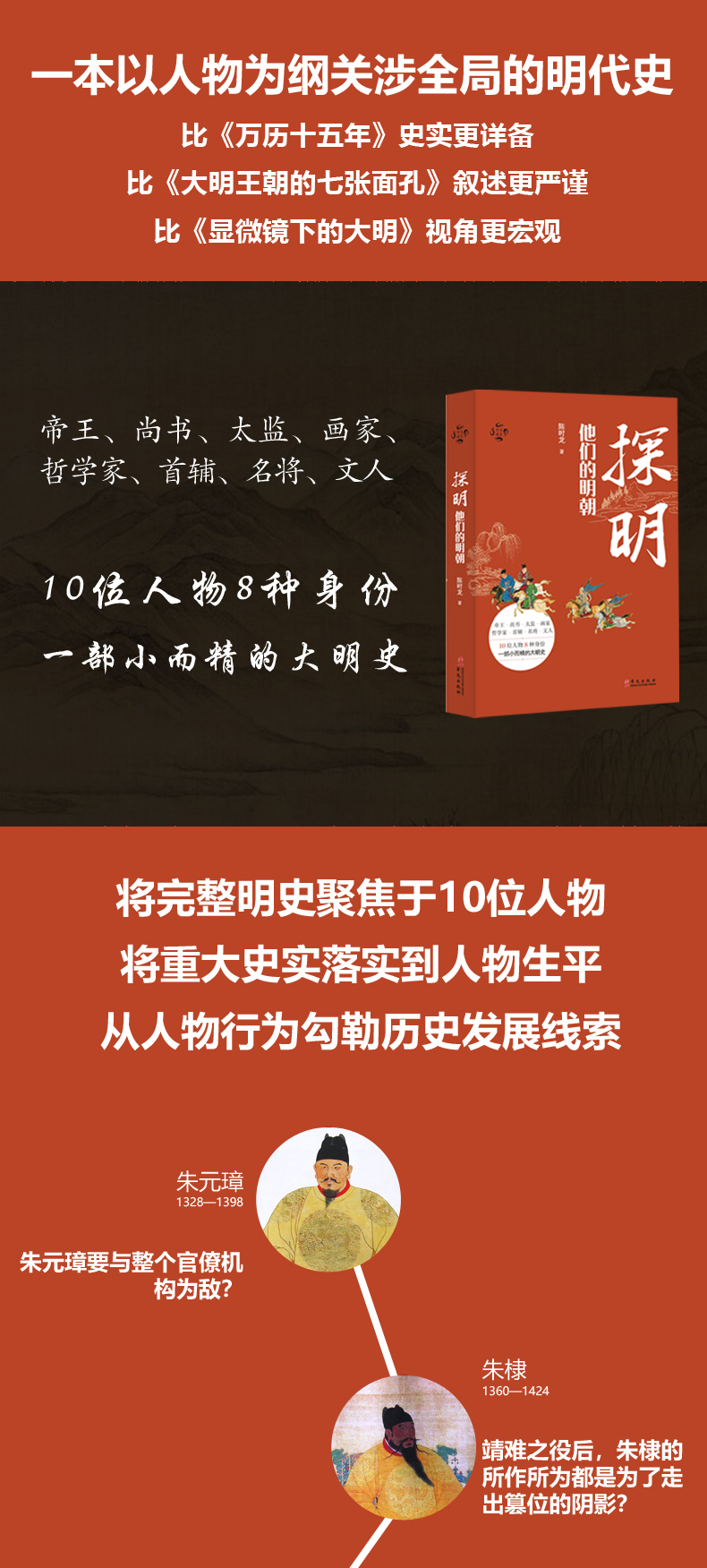

折扣购买: 探明(他们的明朝)/华文通史

ISBN: 9787507551006

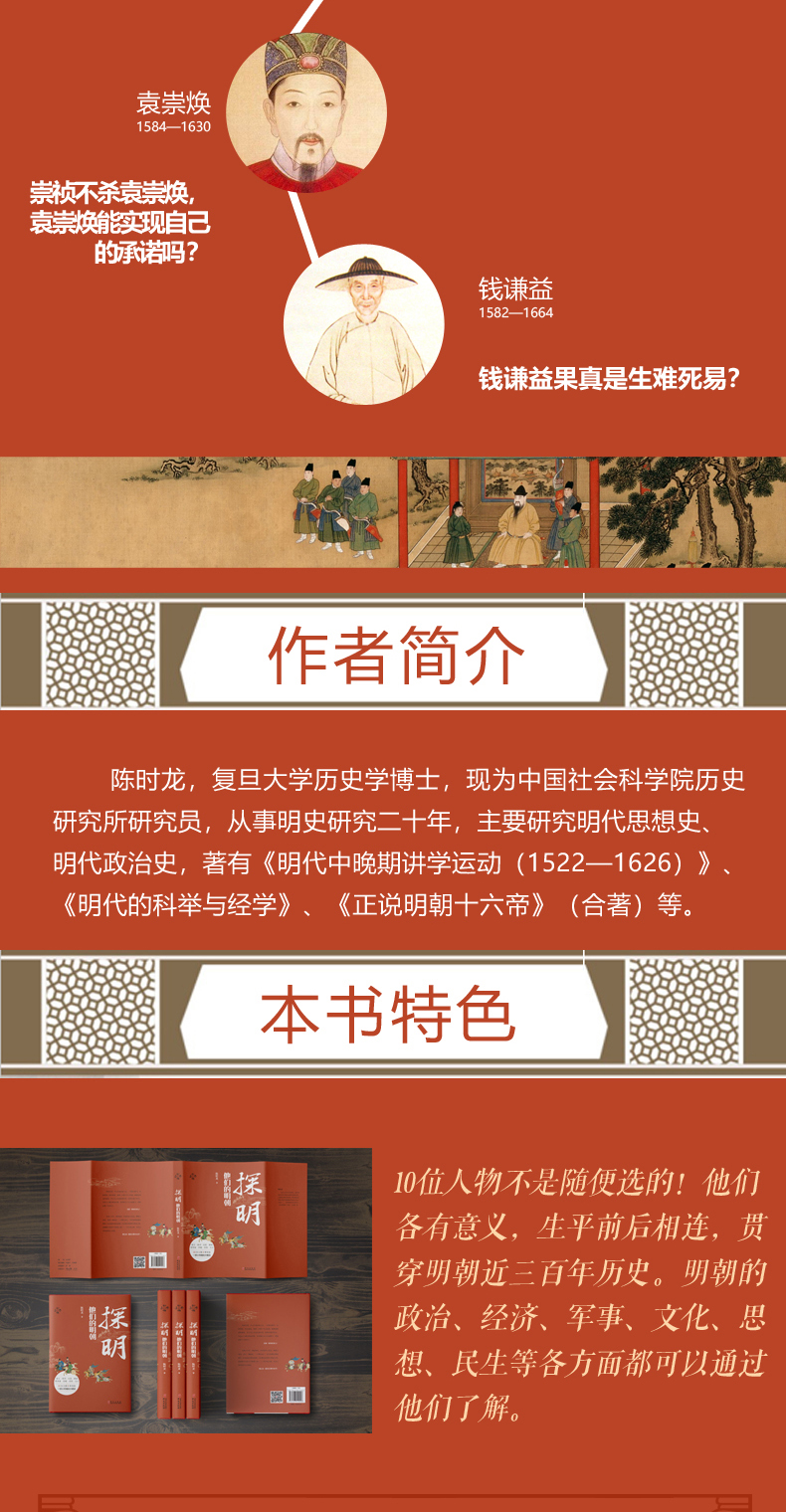

陈时龙,复旦大学历史学博士,现为***历史研究所研究员,从事明史研究二十年,主要研究明代思想史、明代政治史,著有《明代中晚期讲学运动(1522—1626)》、《明代的科举与经学》、《正说明朝十六帝》(合著)等。

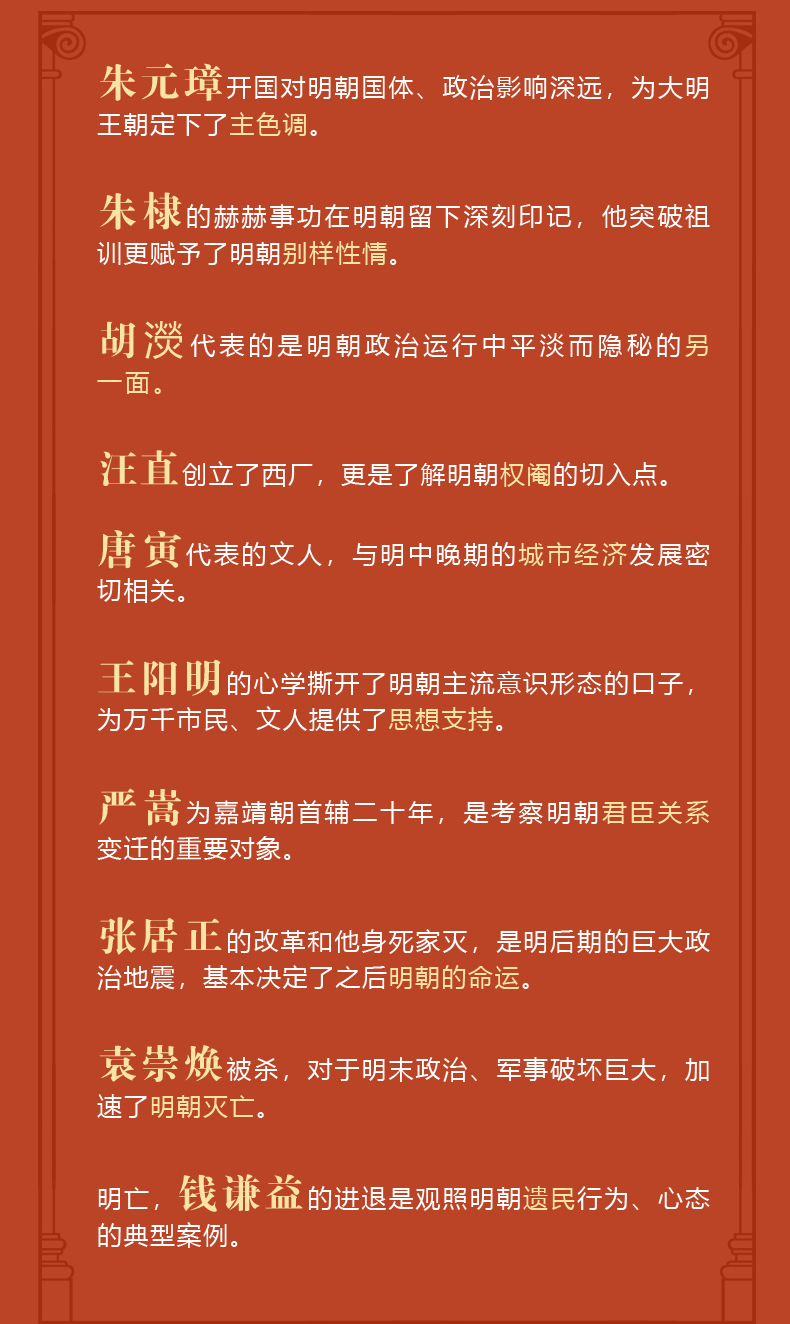

序 要用传记的方式来完成对一个古代王朝的描摹,通常是以帝王为主角来串联。这也是中国历代正史中“本纪”的写法。“本纪”写帝王,却又不只是写帝王,而是要把他在位的那个时代的政治、经济和社会的全貌一并托出,简略而巨微咸备。至于帝王以下的将相大臣以及*普通的人物,即便侥幸进入正史的列传,也不过在正史中占小小的篇幅。进入二十世纪以后,这种相传两千年的纪传体的历史叙述法,因为传记文学的进入而极大地改变了。从此,为历史人物作传,不再像年谱那样局限于其一己之生平,而往往要从其生平见其所处的时代。在朱东润先生的《陈子龙及其时代》中,只做过小官的小人物陈子龙成了晚明清初数十年历史叙述的核心。当然,人们或可以说那不过是明清以来年谱编纂发达后又*到白话文学影响而出现的新现象,虽冠以“时代”之名,毕竟还只是围绕一个人的生平在写,不过偶有拓展、以小见大罢了。之后的历史传记,大概也不出这样的范围。然后,便又有了二十世纪八十年代黄仁宇先生的《万历十五年》。《万历十五年》是畅销书,也是学术书,虽然直到**还有学者撰文质疑其中的观点。然而,在对人物特征与时代局限性的认识上,《万历十五年》是严谨的也是有启发性的。*有意思的是,它开启了一种集合若干历史人物的生平来诠释一个时代的写法。 本书选择了十个人物,依次为朱元璋、朱棣、胡濙、汪直、唐寅、***、严嵩、张居正、袁崇焕、钱谦益。自然,他们中大多数人都是明朝重要的君臣(包括内臣汪直),唐寅除外。朱元璋是明朝的建立者与明代制度的创设者。他或许是中国历**出身*低微的皇帝,比“亭长”刘邦的出身还要低微。因为出身低微,全无凭借,只能靠自己的能力打天下,所以后世的人也就认为历代皇帝之中朱元璋发迹*“正”,毫无篡夺嫌疑。也正因为赤手空拳不断积累的**,朱元璋才能建立起一个**专制的政治体制。他的**专制体现为,相对皇帝而言,公卿大臣跟平民一样,都是无差别的被统治者。这令人印象深刻的事实,背后**有个人的**与权术,并不只是一套政治制度所能保障的。朱元璋倒是想用制度来保证这种专制的威权,但也只成功了一半。一部《皇明训录》,目的就是要让朱家的专制皇权代代延续。然而,子孙后代表面上株守而不敢逾越,暗地里却迫于形势,不得不频频地偷梁换柱。其**位继承人建文帝想对祖父时代的政治风气做些改变,却被叔父朱棣的“靖难之役”打断了。靖难之役改变的不仅是帝系,还有制度。篡位起家的朱棣,自然要着意提防别的藩王复制自己的行为,从此对藩王万般防范,剥夺其领兵打仗的权力和参与政治的权利,减少王府护卫*的数量,甚至对藩王出城都有诸多限制,*别说轻易进京了。*终,明代藩王与宗室变成一个政治上**没有作为的寄生阶级。这自然与朱元璋念念不忘的要由藩王来拱卫朝廷的祖训不符。顺带着,“靖难”起家的武臣也不再像明初开国功臣那样在政治中起到重要作用。相反,一批低级文官通过到文渊阁办事而获得皇帝信任,在政治生活中越来越活跃,从此开启了明代的内阁制度。这其实也是对朱元璋不设丞相之制的弥补乃至反动。背负着篡逆的污名,朱棣后半生一直为构建自己的合法性而努力,不惜干戈劳碌,在外政上征安南、下西洋,在内政上疏浚运河、迁都北京,在文化上编《永乐大典》《性理大全》《五经四书大全》,均属浩大工程。这样有着强烈个人色彩的王朝的外向性,曲终人散后,再也不能维持多久。 永乐朝盛大辉煌的舞台幕后,又有隐秘的一面。第三个人物胡濙,是从永乐至天顺间历仕六朝的重臣,然而却并不为我们**的人所熟知。在永乐朝,胡濙据说承担了为皇帝四处打探建文帝下落的任务。永乐朝终结,进入洪熙、宣德朝,胡濙走向前台,渐渐地与蹇义、杨士奇、杨荣等人构成宣德皇帝朱瞻基的辅政集团,不过其声名远不及后来的“三杨”。在此之后,胡濙又经历了土木堡之变后的帝位*换,经历了南宫之变与英宗复辟。胡濙的一生,若隐若现,既可关照十五世纪前中期的宏大叙事,又可揭示明代政治运行中诡秘的一面,而与杨士奇等人代表的馆阁**、雍容气度恰成反衬。 政治的两面性还不仅于此。第四个人物汪直,是明代宦官干政、特务政治的缩影。善于易容和侦缉的汪直的出现,尽管只是一个偶然,却也是永乐年间以来太监权力不断上升、特务政治不断被机构化的结果,同时也是士大夫群体在与宦官进行权力斗争时不断妥协与曲全的后果。成化、弘治两朝,表面上两个皇帝都很宽容,尤其是弘治帝,很符合儒家的理想君主模式,事实上两人却都十分地倚重“侦缉之风”。想来这是专制统治所必需的,但却恰好与史家盛赞的“弘治中兴”形成反衬。 明朝经历过初期动荡和中期趋稳后,一切开始变得有条不紊,一切也会变得烂熟。这一时期的平稳,会开始形成一系列制度的瓶颈(如科举竞争的加剧)和思想界的平庸。因此,对于十五世纪末十六世纪初的明人来说,能够逃避平庸和不被烂熟的制度裹挟,才会是出彩的人生。这段时间的政治人物,多显乏味。因此,笔墨主要集中在两个非政治人物——唐伯虎与***——的身上。尽管他们不可避免地也都卷入过政治,如唐伯虎卷进过科场案,****直接参与了平定朱宸濠叛乱等重大政治事件,但他们的声誉不在政治,而在社会。***与唐伯虎的别号比他们的名字王守仁、唐寅听来*让人们熟悉自然、容易接*,就证明了这一点。作为吴四家之一的画家唐伯虎,代表了商品经济发达后另一种封建文人的形态。他可以远离科举与政治,去拥抱市场与俗世。***同样是社会产物,当然他的思想*能导引社会。阳明哲学*吸引普罗大众的地方,乃在于它为每个人提供了自我存在感。但在以圣人自视的嘉靖皇帝看来,这一点恰恰*讨厌。于是,***只能远离政治,远离京城,做一个活跃在普通读书人中间的圣人,而社会也接*他。*终在席卷半个中国、延续几十年的阳明学风潮的感染下,政治也不得不重新对他的贡献进行认定,让***从祀孔庙,进入孔子以下的儒家道统的序列。 对于明代后期,叙述主线依然是政治史,焦点则在君臣关系。严嵩作为奸臣、贪官的形象一直深入人心,其贪*自然也无法否认。但是,嘉靖一朝首辅与皇帝的关系,较之正德以前的君臣相得,已经有了重大的变化,而变化的契机则是在嘉靖初年的大礼议。在大礼议之后,新进诸臣如张璁等人**笼罩在皇权的威慑之下,进退无体,“相”权(阁权)已**沦为皇权的附庸。所以,终嘉靖一朝,进入内阁诸臣,前期以议礼进,后期以议庙进,或以撰写青词而进,*无体面可言。严嵩专权十余年,却始终不过是活在嘉靖皇帝的阴影下。他的一生,折射出皇权与相权的关系。相比严嵩在伺候皇帝时的谨小慎微,张居正在处理君臣关系上颇为失败。明人评价他“工于谋国,拙于谋身”。其实张居正未必拙于谋身,只不过摄政十年之中,威权赫赫,总会于不经意间把这种威严传染到跟小皇帝交往的场合中。他不经意,小皇帝却很介意。张居正死后,皇帝泄愤似的抄了他的家,从此挫败了大臣们谋国的勇气。在君主专制体制下,君臣关系乃是政治权力的**来源,为国效力只有是在作为效命君上的附属物的时候才有意义。进入晚明的*后几十年,君臣关系越来越紧张,而*争、边事衰朽使这种关系越来越仓促而无力修复。袁崇焕生逢明清易代战争初起的阶段,其一生见证了明与清*事力量的此消彼长,而其悲惨的被磔的命运则折射了崇祯帝刚愎自用的性格。崇祯的猜疑之性,导致了明末君臣关系的**解体。这一点,充分体现在崇祯二年(1629)皇帝就钱谦益入阁一事与大臣们的辩论中。不讲道理、胡搅蛮缠、专断,才做了两年皇帝的朱由检似乎被皇权扭曲了。然而,皇权可以挑战公论,却不足以挽回人心。明清两朝的皇帝都讨厌钱谦益,给他很不光彩的评语,或称他结*,或贬他“贰臣”,但这些却都无妨于钱谦益在明末清初作为文学**的声誉,绛云楼藏书与名妓柳如是固然刻画了晚明官僚富庶**的生活,却也让我们认识到政治评价之外还有一种社会评价,其宽松、宽容且另有旨趣。 在思考以上十个明朝人物兼及明朝的政治史后,有几点小的体会。其一,政治制度设计决定一个王朝的基本性格,但无论制度设计得多**,却不可能一成不变,而必须随时代变化。其二,政治史是我们理解一个王朝的主要线索,但无论政治表象多么正常,背后总会有其隐秘的一面,既不易为时人所知,也很容易湮没在史籍中。其三,君臣关系是解释获得政治权力的关键,是诠释帝制时代政治史要考虑的重要因素,因为君权是权力的**来源,但是君权又不足以改变一切;臣僚对君权的消极反抗,可能给王朝带来致命的破坏。其四,在政治之外,毕竟还有独立的社会。至少在明代,无论**如何强大,社会终归是一个相对独立的存在,留有一定的空间,有不**等同于政治评判的价值判断。这是我写完这本书后对于明代历史的一些浅薄的理解。 正文 1. 有了自己的班底 1352年,二十五岁的朱元璋投奔濠州的郭子兴红巾*。这成为他事业的起点。他在郭子兴*中地位迅速上升。据说,郭子兴*初感觉朱元璋面相很奇伟,便将他留在身边作为自己的亲兵。朱元璋真实的长相到现在人们也说不清楚。留存下来的朱元璋画像呈现为截然不同的两类:一类极俊伟的,一类极丑怪的。不过,无论哪种,显然都不同于常人。似乎在乱世之间,人们识人鉴人时*重视相貌。同时的徐寿辉,据说因状貌“奇”而被白莲教首领彭莹玉、邹普胜等人推为**。看来,相貌也成了朱元璋事业起步的一个重要条件。不过,朱元璋很快证明他不仅有副奇伟的皮囊,他用才能回报了郭子兴的信任。他作战勇敢,且有勇有谋,“战辄胜”,曾经以三百人之众收降定远张家堡三千民兵。几个月后,朱元璋娶郭子兴的义女马氏为妻,马氏即后来的马皇后。马皇后虽是一般人家出身的女子,然而“有智鉴,好书史”,略通文字,是朱元璋早期的秘书和帮手。朱元璋凡事需要记录,均由马氏负责并且提醒,“仓卒未尝忘”。她利用自己的义女身份,小心地伺候郭子兴的妻子,消弭郭子兴对朱元璋偶或有之的疑忌。1353年,朱元璋*命回乡募兵,得七百人,升任镇抚,从此独领一*。汤和、徐达等开国元勋就在这七百人之中。回顾朱元璋的早年经历,明末学者钱谦益曾感叹地说:“数月而馆甥,期年而别将。”这是指朱元璋几个月便成了郭子兴的女婿,一年后便自领一*成为别将,而这样的赏识与奇遇自然将他与一般战士区别开来,所谓“脱真龙于鱼服”,事业发展从此步入快轨。 1353年,曾做过元朝**小吏的李善长投奔朱元璋,替他掌管文书工作。李善长对朱元璋说,汉高祖刘邦起自布衣百姓,但因为知人善任,不嗜杀人,五年便成就帝业,建议他向汉高祖学习,收人心,成大事。郭子兴想调李善长到自己身边,被李善长拒*,他表示*愿意为朱元璋工作。实际上到朱元璋渡江之前,后来夺取天下的核心班底已经形成。1355年,朱元璋*郭子兴之命率张天祐等将领向南*打和州(今安徽和县)。身负统*之责,朱元璋却资望尚不能服众。和州城议事,向无纪律的将领们骄傲地抢占座位,而朱元璋只能身居末座。然而,朱元璋议事时“剖决如流”,让诸将佩服不已。议事决定诸将分工甓城,限期三天。三*后,朱元璋所甓之城完工,而诸将多不能按期完成。朱元璋乃出示郭子兴命令说:“我奉命总兵,诸公*命甓城,限期内未能完工,*法应如何惩处?”这一下子拿住了将领们的要害,他们都惶恐地向朱元璋谢罪。此一事可见朱元璋不仅有能力,而且有心机、有谋略。随着朱元璋的威信越来越高,投奔他的人也越来越多。 朱元璋的队伍不断地壮大。之前与郭子兴一同起事的赵均用、孙德崖所部,亦多归朱元璋。例如,赵均用的部将薛显在赵均用死后即以其所镇守的泗州来归。1355年3月,郭子兴病故,其长子之前已死;1355年9月,郭子兴次子郭天叙在*打南京的战斗中战死;几年后,郭子兴的第三个儿子郭天爵因失职怨望被处死。从此,原来郭子兴的部队便**归于朱元璋麾下。 作者选取了朱元璋、朱棣、胡濙、汪直、唐寅等十位明人将完整大明史串联起来,通过对人物生存轨迹的描写和对其动机的分析以及对其行为影响的探究,深入呈现了明朝的政治、经济、思想、文化、*事、民生等各方面的变迁,发现明朝兴盛衰亡的深层原因。作者陈时龙为社科院历史研究所研究员,专研明代思想史和政治史,治学扎实,值得信赖。全书观点条分缕析,立论有据,文字风格平易,适合大众阅读。 朱元璋要与整个官僚机构为敌? 靖难之役后,朱棣的所作所为都是为了走出篡位的阴影? 七朝元老胡濙为什么不为人熟知? 为什么明宪宗要纵容汪直创立西厂? 唐伯虎点秋香和***有关? 为什么***提倡“邪说”却进了孔庙? 严嵩为什么由众望所归变得人人切齿? 张居正动了谁的奶酪? 崇祯不杀袁崇焕,袁崇焕能实现自己的承诺吗? 钱谦益果真是生难死易?