出版社: 北岳文艺

原售价: 73.00

折扣价: 43.80

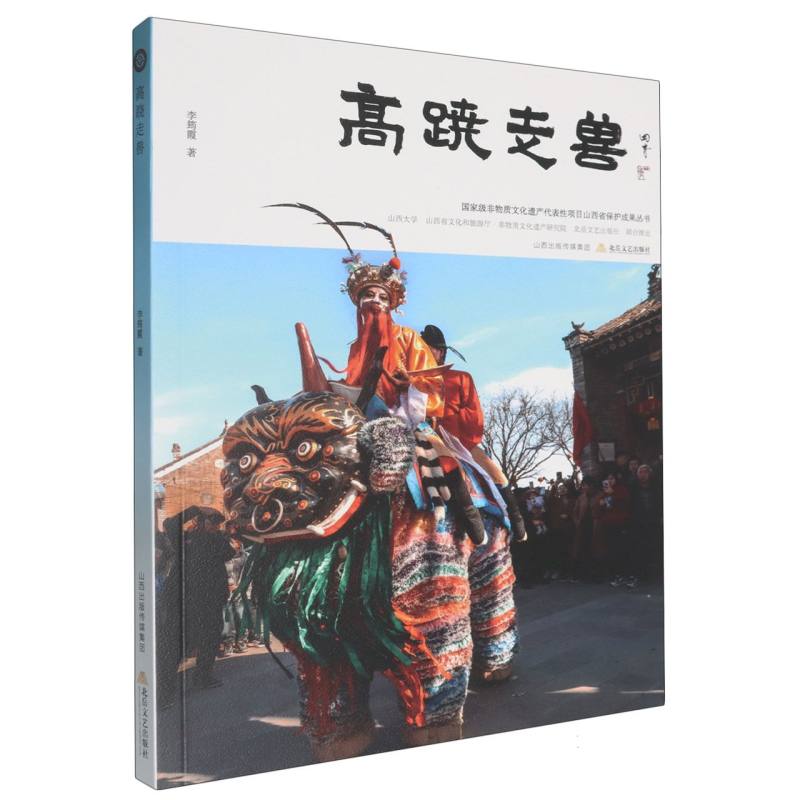

折扣购买: 高跷走兽

ISBN: 9787537869034

目录 序 …………………………………………………………………………001 第一章 高跷走兽的文化背景 ……………………………………001 第一节 高跷走兽的文化空间 ……………………………………003 第二节 阳城庙会与走兽的关系 …………………………………012 第三节 高跷走兽形成脉络 ………………………………………025 第四节 走兽的题材来源 …………………………………………030 第二章 高跷走兽的艺术形态 ……………………………………037 第一节 高跷走兽的典故 …………………………………………039 第二节 高跷走兽的制作工艺 ……………………………………051 第三节 高跷走兽的表演形式 ……………………………………056 第四节 高跷走兽的着装 …………………………………………069 第五节 高跷走兽的配乐 …………………………………………074 第三章 高跷走兽的社会功能 ……………………………………079 第一节 祭祀神灵与祈福消灾 ……………………………………081 第二节 教化娱人的功能 …………………………………………087 第三节 高跷走兽的文化传承 ……………………………………093 第四章 高跷走兽传承情况 ………………………………………097 第一节 高跷走兽的传承谱系 ……………………………………099 第二节 高跷走兽的传承方式 ……………………………………104 第三节 高跷走兽代表性传承人 …………………………………107 第五章 高跷走兽的保护传承现状 ………………………………133 第一节 高跷走兽的组织形式 ……………………………………135 第二节 影响高跷走兽发展的因素 ………………………………141 第三节 高跷走兽的与时俱进 ……………………………………143 第四节 高跷走兽的保护成效显著 ………………………………147 第五节 “青春版”小走兽的启示 …………………………………154 第六节 传承工作的几点建议 ……………………………………160 跋 …………………………………………………………………………164 附 录 ………………………………………………………………………167 一、关于保护非物质文化遗产阳城庙会文艺的措施 …………… 169 二、阳城庙会顺口溜 ……………………………………………… 171 三、大事记 ……………………………………………………………179 四、参考文献 …………………………………………………………185

源远流长的庙会表演传统,为包括高跷走兽在内的民间艺术提供了广阔的生存、发展空间。稷山高跷走兽的形成,并无确切的历史文献记载。但依据当地老人和传承人的口述,高跷走兽形成于清雍正年间的阳城村火神庙庙会活动。高跷走兽是在高跷表演艺术的基础上衍生而来的。 高跷历史悠久,已有两千多年的发展史,是人民群众在长期的生产生活实践中创造出来的一种融健身、表演、娱乐为一体的民间艺术。高跷,亦称高脚、高腿,晋南一带民间俗称拐子,是由表演者脚踩长木跷表演。由于演员高出一截,观众需要仰起头或是站在高处观看,所以高跷也被称为“高瞧戏”。我国最早介绍高跷的文字见于 《列子·说符》:“宋有兰子者,以技干宋元。宋元召而使见。其技以双枝,长倍其身,属其胫,并趋并驰,弄七剑迭而跃之,五剑常在空中,元君大惊,立赐金帛。”①从文中可知,早在公元前五百多年,高跷就已流行。1976年,在山西省榆社县河峪乡河窊村出土的北魏石棺上就可以看到高跷、杂技表演图画,进一步佐证高跷的历史悠久。 高跷究竟是因为什么发明出来的?众说不一,有多种观点。 第一种观点认为高跷来源于原始部落的图腾崇拜。历史学家孙作云的研究文章 《说丹朱——中国古代鹤氏族之研究——说高跷戏出于图腾跳舞》 中提出了这一观点。认为尧舜时期有一丹朱氏族是以鹤为图腾崇拜的。他们在举行祭祀仪式时要腿上绑着木棍,踩着木棍祭礼,就像鹤跳舞一样来表达对“仙鹤”的崇拜之情。第二种观点认为高跷来源于劳动。古代人类为了采集树上的野果充饥,需要踩着树枝爬树,久而久之,受到启发,给自己的腿上绑了两根长棍,好像树杈一样,这样采食野果就方便多了。后来社会生产力发达了,人们不需要再采食野果,高跷就逐渐发展成为一种文艺表演活动。《山海 经·海外西经》记载“长股之国在雒棠北,被发,一曰长脚”,“或曰,长脚人常负长臂人入海中捕鱼也”②。意思是说沿海渔民脚上绑着长木跷,手里拿着长木棍做成的捕鱼工具在海边捕鱼。这一文献记载佐证了高跷来源于劳动生活。 第三种观点来源于春秋战国时期的齐国上大夫晏婴,晏婴是当时著名的政治家、外交家,他聪颖机智,能言善辩,很有智慧。晏婴因为身材矮小,出使邻国时,经常有人嘲笑他身矮,他就故意装了一双木腿,踩着木腿走路,看起来很高大,借机把嘲笑他的人狠狠挖苦了一番。老百姓很喜爱晏婴,纷纷学他踩木腿,由此踩高跷活动在民间广泛流传。 第四种观点源于民间传说,高跷是战无不胜的高将军发明的。相传有一年,胡兵攻占甘州,朝廷命令一位姓高的将军率兵御敌。高将军率兵赶到甘州时,胡兵已拆了护城河上的浮桥,士兵无法攻城。高将军苦苦思索破敌之法。一天晚上,高将军走出军营,一队大雁鸣叫着从头顶飞过。高将军望着大雁,忽然受到启发,心生一计。回营后叫人砍来许多柳木棍,令将士们绑在腿上反复练习踩木棍走路。两天后的深夜,将士们踩着柳木棍悄悄蹚过护城河,乘胡兵不备,攻取城池,收复了甘州城。第二天,高将军和将士们为庆贺胜利,踩着柳木棍举行了隆重的入城仪式。后来,老百姓们也踩起木棍欢庆胜利。因为踩木棍是高将军发明的,为纪念高将军,人们就把它称为“高跷”。 民间还有一个传说,把高跷的起源与贪官斗智斗勇联系起来。说是从前有一座两金城,城内和城外的人友好相处,每年春节都联合闹社火,载歌载舞,祈祷丰收。有一年来了个贪官,为了搜刮民财,想了个坏招,要求春节闹社火的人们给官府捐三钱银子,否则就关闭城门,不让进出城。这个坏招没有难住聪明的劳动人民,他们想出妙招,把长木棍绑在腿上,翻过城墙,继续闹社火去了。 总之,不管是哪一种传说、哪一种观点,高跷都是起源于劳动人民日常劳动或生活技能的艺术表现形式,很早就在我国广为流传,具有丰富的文化内涵和地域特色。隋唐时期的高跷叫作“长跷伎”,已经是娱乐表演形式了,后来又逐渐演变发展,分为高跷、中跷、低跷及文高跷、武高跷,且融合了舞蹈、杂耍、戏剧、武术等多种艺术元素,形成一种形式独特、传播广泛、内涵丰富、深受众人喜爱的传统民间艺术。 本书在不失学术价值和文化价值的前提下兼具了它的可读性,让读者对高跷走兽有一个更全面的了解。

本书在不失学术价值和文化价值的前提下兼具了它的可读性,让读者对高跷走兽有一个更全面的了解。

书籍目录

目录

序 …………………………………………………………………………001

第一章 高跷走兽的文化背景 ……………………………………001

第一节 高跷走兽的文化空间 ……………………………………003

第二节 阳城庙会与走兽的关系 …………………………………012

第三节 高跷走兽形成脉络 ………………………………………025

第四节 走兽的题材来源 …………………………………………030

第二章 高跷走兽的艺术形态 ……………………………………037

第一节 高跷走兽的典故 …………………………………………039

第二节 高跷走兽的制作工艺 ……………………………………051

第三节 高跷走兽的表演形式 ……………………………………056

第四节 高跷走兽的着装 …………………………………………069

第五节 高跷走兽的配乐 …………………………………………074

第三章 高跷走兽的社会功能 ……………………………………079

第一节 祭祀神灵与祈福消灾 ……………………………………081

第二节 教化娱人的功能 …………………………………………087

第三节 高跷走兽的文化传承 ……………………………………093

第四章 高跷走兽传承情况 ………………………………………097

第一节 高跷走兽的传承谱系 ……………………………………099

第二节 高跷走兽的传承方式 ……………………………………104

第三节 高跷走兽代表性传承人 …………………………………107

第五章 高跷走兽的保护传承现状 ………………………………133

第一节 高跷走兽的组织形式 ……………………………………135

第二节 影响高跷走兽发展的因素 ………………………………141

第三节 高跷走兽的与时俱进 ……………………………………143

第四节 高跷走兽的保护成效显著 ………………………………147

第五节 “青春版”小走兽的启示 …………………………………154

第六节 传承工作的几点建议 ……………………………………160

跋 …………………………………………………………………………164

附 录 ………………………………………………………………………167

一、关于保护非物质文化遗产阳城庙会文艺的措施 …………… 169

二、阳城庙会顺口溜 ……………………………………………… 171

三、大事记 ……………………………………………………………179

四、参考文献 …………………………………………………………185

试读内容

源远流长的庙会表演传统,为包括高跷走兽在内的民间艺术提供了广阔的生存、发展空间。稷山高跷走兽的形成,并无确切的历史文献记载。但依据当地老人和传承人的口述,高跷走兽形成于清雍正年间的阳城村火神庙庙会活动。高跷走兽是在高跷表演艺术的基础上衍生而来的。

高跷历史悠久,已有两千多年的发展史,是人民群众在长期的生产生活实践中创造出来的一种融健身、表演、娱乐为一体的民间艺术。高跷,亦称高脚、高腿,晋南一带民间俗称拐子,是由表演者脚踩长木跷表演。由于演员高出一截,观众需要仰起头或是站在高处观看,所以高跷也被称为“高瞧戏”。我国最早介绍高跷的文字见于 《列子·说符》:“宋有兰子者,以技干宋元。宋元召而使见。其技以双枝,长倍其身,属其胫,并趋并驰,弄七剑迭而跃之,五剑常在空中,元君大惊,立赐金帛。”①从文中可知,早在公元前五百多年,高跷就已流行。1976年,在山西省榆社县河峪乡河窊村出土的北魏石棺上就可以看到高跷、杂技表演图画,进一步佐证高跷的历史悠久。 高跷究竟是因为什么发明出来的?众说不一,有多种观点。 第一种观点认为高跷来源于原始部落的图腾崇拜。历史学家孙作云的研究文章 《说丹朱——中国古代鹤氏族之研究——说高跷戏出于图腾跳舞》 中提出了这一观点。认为尧舜时期有一丹朱氏族是以鹤为图腾崇拜的。他们在举行祭祀仪式时要腿上绑着木棍,踩着木棍祭礼,就像鹤跳舞一样来表达对“仙鹤”的崇拜之情。第二种观点认为高跷来源于劳动。古代人类为了采集树上的野果充饥,需要踩着树枝爬树,久而久之,受到启发,给自己的腿上绑了两根长棍,好像树杈一样,这样采食野果就方便多了。后来社会生产力发达了,人们不需要再采食野果,高跷就逐渐发展成为一种文艺表演活动。《山海 经·海外西经》记载“长股之国在雒棠北,被发,一曰长脚”,“或曰,长脚人常负长臂人入海中捕鱼也”②。意思是说沿海渔民脚上绑着长木跷,手里拿着长木棍做成的捕鱼工具在海边捕鱼。这一文献记载佐证了高跷来源于劳动生活。

第三种观点来源于春秋战国时期的齐国上大夫晏婴,晏婴是当时著名的政治家、外交家,他聪颖机智,能言善辩,很有智慧。晏婴因为身材矮小,出使邻国时,经常有人嘲笑他身矮,他就故意装了一双木腿,踩着木腿走路,看起来很高大,借机把嘲笑他的人狠狠挖苦了一番。老百姓很喜爱晏婴,纷纷学他踩木腿,由此踩高跷活动在民间广泛流传。

第四种观点源于民间传说,高跷是战无不胜的高将军发明的。相传有一年,胡兵攻占甘州,朝廷命令一位姓高的将军率兵御敌。高将军率兵赶到甘州时,胡兵已拆了护城河上的浮桥,士兵无法攻城。高将军苦苦思索破敌之法。一天晚上,高将军走出军营,一队大雁鸣叫着从头顶飞过。高将军望着大雁,忽然受到启发,心生一计。回营后叫人砍来许多柳木棍,令将士们绑在腿上反复练习踩木棍走路。两天后的深夜,将士们踩着柳木棍悄悄蹚过护城河,乘胡兵不备,攻取城池,收复了甘州城。第二天,高将军和将士们为庆贺胜利,踩着柳木棍举行了隆重的入城仪式。后来,老百姓们也踩起木棍欢庆胜利。因为踩木棍是高将军发明的,为纪念高将军,人们就把它称为“高跷”。

民间还有一个传说,把高跷的起源与贪官斗智斗勇联系起来。说是从前有一座两金城,城内和城外的人友好相处,每年春节都联合闹社火,载歌载舞,祈祷丰收。有一年来了个贪官,为了搜刮民财,想了个坏招,要求春节闹社火的人们给官府捐三钱银子,否则就关闭城门,不让进出城。这个坏招没有难住聪明的劳动人民,他们想出妙招,把长木棍绑在腿上,翻过城墙,继续闹社火去了。

总之,不管是哪一种传说、哪一种观点,高跷都是起源于劳动人民日常劳动或生活技能的艺术表现形式,很早就在我国广为流传,具有丰富的文化内涵和地域特色。隋唐时期的高跷叫作“长跷伎”,已经是娱乐表演形式了,后来又逐渐演变发展,分为高跷、中跷、低跷及文高跷、武高跷,且融合了舞蹈、杂耍、戏剧、武术等多种艺术元素,形成一种形式独特、传播广泛、内涵丰富、深受众人喜爱的传统民间艺术。