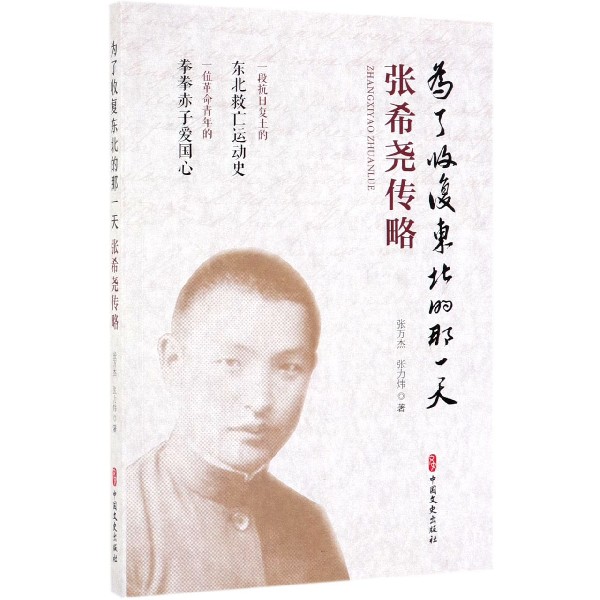

出版社: 中国文史

原售价: 59.80

折扣价: 37.10

折扣购买: 为了收复东北的那一天(张希尧传略)

ISBN: 9787520510769

张万杰,女,辽宁社会科学院*史研究所研究员、副所长,丹麦奥胡斯大学访问学者,兼任辽宁省*建研究会特约研究员,辽宁东北抗*联*史暨东北抗战史研究会副秘书长等职。曾获辽宁省百千万人才“千”层次人才、辽宁省中青年哲学骨干等称号。出版学术著作《救亡图存东北魂——东北救亡群体与西安事变》,在《抗*战争研究》、《东北师范大学学报》、《历史教学》、《学术界》等核心期刊上发表学术论文20多篇。

**章 九一八事变的爱国斗争 20世纪初,中国积贫积弱、内忧外患,为此,中国的 仁人志士不断探索救国救民的道路。生长在这个极其动荡 、变革的时代,青年张希尧树立了爱国爱民的思想和强烈 的忧患意识,具有敢为天下先的担当。早在学生时代,他 开始接*革命思想,参与到反帝反封建的革命斗争中,积 极声援五卅运动等爱国运动。考入东大后,在爱国人士车 向忱、阎宝航等人的影响下,他带领东大学生推广平民教 育、提倡国货、拒毒销烟、宣传国民常识,开展外交斗争 ,成为东北大学从事救国运动的核心人物。学生时代的张 希尧与其他爱国进步人士一起,试图用教育救国、实业救 国、科学救国之途径来拯救危亡中的中国。 一、立志为尧舜 1906年农历十一月二十六*,张希尧出生于辽宁省西 丰县房木镇房木村一个殷实的农民家庭。他在兄弟们当中 排行老二。兄长张德恩,在家协助父亲掌家,一辈子都没 有离开过故土。弟弟张德润(后改名张雅轩、张金辉), 比他小6岁,后来跟随他上学、抗*、入*,走上了革命道 路。 实际上,张希尧的祖籍在山东西北部的掖县(今莱州 市)。晚清年间,由于山东遭*灾荒,张希尧的曾祖父张 克训不得不带着四个儿子,靠着打铁的手艺从掖县一路走 到辽宁岫岩县小木古峪,在那里落了户。1912年,张希尧6 岁那年,他的祖父张明钟带着全家十几口人,从岫岩县迁 往西丰县(边外)的房木镇房木村落户,在当地开了铁匠 炉,起名“福发”。张家店铺的门口悬挂着灯笼,上面写 着“福发炉记”几个字,有些口袋上也印有“福发炉记” 的字样,这些字通常是用墨汁打印上的,也有手描上去的 。张希尧家在西丰县房木镇落户的头几年,一直以打铁为 主,家里的男人们每天很早就起来,为过往的马车钉马掌 。由于全家男人都打铁,他们的手掌变得很厚实,乡亲们 管他们叫“张家父子兵”。后来,老张家因打铁有了一些 积蓄,就开始买地、种地,逐渐转为以务农为主。 为了积攒钱财置地,张希尧的父亲和叔父对家庭的* 常生活开销处处精打细算,克扣得很紧。张希尧少年时帮 着家里放猪,冬天脚后跟*冻,裂开的口子像小孩儿嘴那 么大,从里往外渗出血水。即便这样,家里为了攒钱,也 舍不得给他买双乌拉,他的母亲没有办法,只好给他缝制 了一双布袜子,在外面涂上一些桐油用来御寒。张希尧在 这样的生活环境中历练了吃苦耐劳的精神。他后来常说: “咱从来也没有那么好地过过,咱什么都能吃,什么都能 过。”这为他以后从事革命工作不怕困难、不惧艰辛打下 了坚实的基础。 1913年,张希尧人西丰县立房木镇两级小学读书。这 所小学创办于1906年,是西丰县*早的新式学堂之一。初 小的课程有国文、算术、修身、读经,以及体育、音乐、 美术,高小还多了历史、地理、格致(即自然常识)等科 目。张希尧念书刻苦用功,加上他天资聪颖,每次在班里 的考试成绩都是数一数二。少年时,他还喜欢吹小号,在 学校当上了鼓乐手的领队(当地人叫“号答儿”)。后来