出版社: 中央党校

原售价: 58.00

折扣价: 36.60

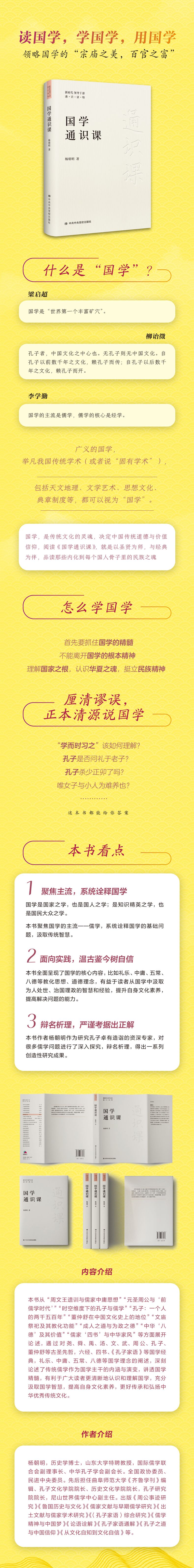

折扣购买: 国学通识课

ISBN: 9787503573965

杨朝明,历史学博士,山东大学特聘教授,国际儒学联合会副理事长、中华孔子学会副会长。全国政协委员、民进中央委员。先后担任曲阜师范大学《齐鲁学刊》编辑、孔子文化学院院长、历史文化学院院长,孔子研究院院长,尼山世界儒学中心副主任。出版《周公事迹研究》《鲁国历史与文化》《儒家文献与早期儒学研究》《出土文献与儒家学术研究》《〈孔子家语〉综合研究》《儒学精神与中国梦》《论语诠解》《孔子家语通解》《孔子之道与中国信仰》《从文化自知到文化自信》等。

文化自信来源于文化自知,只有深入理解中国古代文明的发展程度,对中华经典的价值有正确的认识,认清孔子儒学在中国传统文化中的地位,理解中国学术史上的疑古思潮,理解近代中国特殊的历史变动,才能树立坚定的文化自信,从而讲清楚“学术的中国”“理论的中国”,才能理解中华文化对于今天中国特色社会主义建设的重大意义。 (一)对中国古代文明的发展程度估价偏低 世人都知道春秋战国是中国社会发展的特殊时期,也是先秦诸子百家争鸣的历史时期。但它绝不是中国文化的形成期,而是中国思想与中国智慧的繁盛期、高潮期。人们常用德国哲学家雅斯贝斯(Karl Jaspers,1883—1969)的“轴心时代”理论来讲述中华文明,但这一理论没有关注中国文化在诸子时代以前的漫长发展,没有注意中国许多思想家何以那样尊崇古代“先王”。 事实上,学术研究的重要进展与考古材料的惊人发现都一再证实,尧舜以来尤其是夏、商、周三代的中国文明已经有漫长的发展历程,有较高的发展水准,百家争鸣是对历史文化的继承、总结与反思,诸子思想的形成有一个广阔的文化背景。看不清中国文明的绵延之路,就容易妄自菲薄,很难理解传统思想的高度与深度,就容易以为这不过是“老练的道德说教” 而已。 (二)对经学典籍的价值认识不够 国学包罗宏富,正如文化可以分成不同的层级那样,国学也有三教九流、经史子集等很多内容。经学是训解或阐释儒家经典之学,是中国独有的学问。儒家经典以六经(或五经)为核心,及于孔子及其后学遗说,包含着深沉的价值观念与民族精神。孔子“祖述尧舜,宪章文武”,他整理的六经被视为先王“政典”,儒家经典彰显道德与价值。国学研究应以经学为中心,国学就像一棵生命之树,只有区分主次,知其本末,才能培根固元,生生不息。我国典籍经、史、子、集四部之分类以“经”为先,经部之后史部以“正史”居首,不都是出于“明教化”“佐治道”的社会价值考量的吗?弘扬儒学而弃经不读,无异于舍本逐末。 目前,在对儒家经典等文献的认识上还存在许多问题。如怀疑古书相关记载,人为后置了不少典籍的成书年代;不明古书流传的一般规律,不能动态观察古书的形成过程,造成对古书的很多误解;不能整体把握学术源流,颠倒了一些同类文献的先后顺序,甚至误判了学派属性;不能理解各学术派别之间的纵横关系,简单化地进行学派判断,如此等等,严重影响了对这些文献的利用与阐发。 (三)对博大精深的孔子儒学“莫名其妙” 孔子儒学是在继承基础上的文化创造,他们思索人性与人的价值,胸怀天下而关注苍生,思维恢宏却包蕴精微。孔子超越了他的国度与时代,只有对他的儒学思想体系有全面、综合的理解,才能把握“大体”,在“道术”的意义上理解“中国精神”与“中国气质”。如“大学之道”强调人的全面成长,倡言“修身、齐家、治国、平天下”,培养“大人”“君子”。孙中山先生说,这是“最有系统的政治哲学”,“象这样精微开展的理论,无论外国什么政治哲学家都没有见到,都没有说出,这就是我们政治哲学的知识中独有的宝贝”。本来这“属于道德的范围”,但“自失了民族精神之后,这些知识的精神当然也失去了。所以普通人读书,虽然常用那一段话做口头禅,但是多是习而不察,不求甚解,莫名其妙的”。只有清楚孔子儒学的宏大气象,才能懂得它对于中华民族数千年和睦与和平的巨大意义。 (四)疑古思潮的消极影响依然存在 唐朝中后期以来,随着佛学影响的扩大,人们以儒家道统对抗佛学法统,由此产生了对儒学经传的怀疑。自宋代开始的疑古思潮到近代“古史辨派”时期登峰造极,所谓“辨伪学”出现了极大偏失。疑古思潮本来为“卫道”而生,中日甲午战争以后却换成了“反古”的 面目,从而一发不可收拾。学术上的“疑古过勇”以釜底抽薪的方式,除了让人感到古籍几乎“无书不伪”“无书可读”,更使得虚无主义盛行,造成了上古文化的一片空白,于是,人们非常遗憾地看到“孔夫子”似乎变成了“空夫子”。 实践证明,“大胆假设,小心求证”是说起来容易,做起来难的事情。学术研究的进展,尤其地下早期文献的不断问世,一次次“轰然打破”了既有的“成见”,也无情地揭示了疑古思潮的极大偏颇,学者们一次次地惊呼必须“重写学术史”“重写思想史”。不过,疑古思潮的负面影响极其深刻,消除这种影响尚需时日,或者说“走出疑古时代”还是一个漫长的过程。 (五)把国力升降与文化问题简单类比 文化影响力的升降浮沉密切联结着国力的变化。近代中国落后挨打,极尽屈辱,在反思落后原因的时候,不少人迁怒于本国的传统文化,强化或放大了对传统文化负面影响的认识,在对文化的认识与研究中,有些人还没有走出近代落后挨打的阴影。中国以屈辱的方式融入世界时,人们得以“睁开眼睛看世界”,在新旧文化交汇、中西文化碰撞的夹缝中,有的激进,有的狂放,都带有文化转型时期的人格特征,也是对于当时“数千年未有之变局”的恐慌性反应。走不出近代中国社会动荡对文化的影响,于是有的人不免纠结。 实际上,在两千多年的发展中,儒学确实发生过一些变化。在先秦时期的原始儒学阶段,孔子儒家主张“修己安人”和“仁政”“德治”,强调“正名”,带有明显的“德性色彩”。而在秦汉以至清朝的“帝制时代”,虽然很多儒家学者也致力于发扬儒学精神,但儒学在走向大众与社会实际结合的过程中,为适应专制政治与皇权至上的需要,逐渐强化了君权、父权和夫权,染上了显著的“威权色彩”,呈现出为后世所诟病的一些特征。近代以来,人们反思儒学,新文化运动时期的“全盘性反传统主义”运动,在思维方式上存在着偏颇,但客观上却主要指向具有“威权色彩”的儒学,把被扭曲了的儒学主张看得更加清楚。大要别之,对孔子儒学持“保守”立场的人多看到了儒学的真精神,持“激进”立场的人则更多看到了作为“封建专制灵魂”的那个“偶像的权威”。 在纪念五四运动100周年前,习近平总书记特别强调,认识和把握五四精神要坚持大历史观,要从历史逻辑、实践逻辑、理论逻辑相结合的高度,总结历史规律,揭示历史趋势,讲清楚五四运动的进步意义与重大影响。五四运动与“打倒孔家店”的口号和“批孔”“尊孔”的话题密切联系在一起,因此,我们大力弘扬中华优秀传统文化,深入研究民族精神,树立新时代精神,尤其需要对五四以来的“批孔”思潮有一个认真总结,以大历史观、以宏观视野讲清楚五四以来的“批孔”思潮的实质及意义。 ★聚焦主流,系统诠释国学 ★面向实践,温古鉴今树自信 ★ 辩名析理,严谨考据出正解 ★本书是“新时代领导干部通识读物”系列丛书中的一本,本系列丛书由著名文化学者、人民艺术家王蒙作序推荐