出版社: 华夏

原售价: 58.00

折扣价: 34.80

折扣购买: 如是琴要

ISBN: 9787508095066

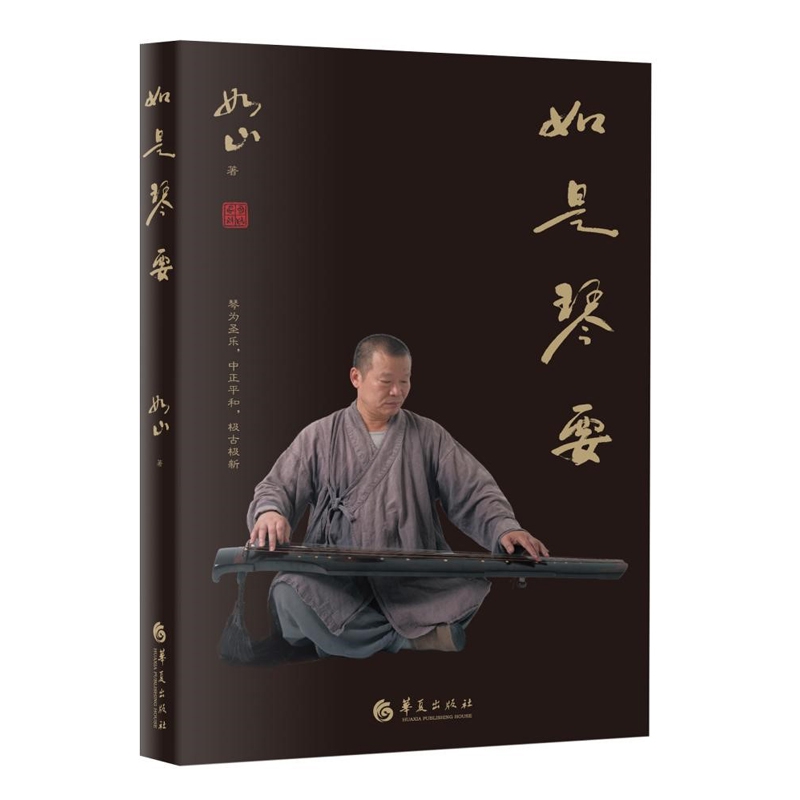

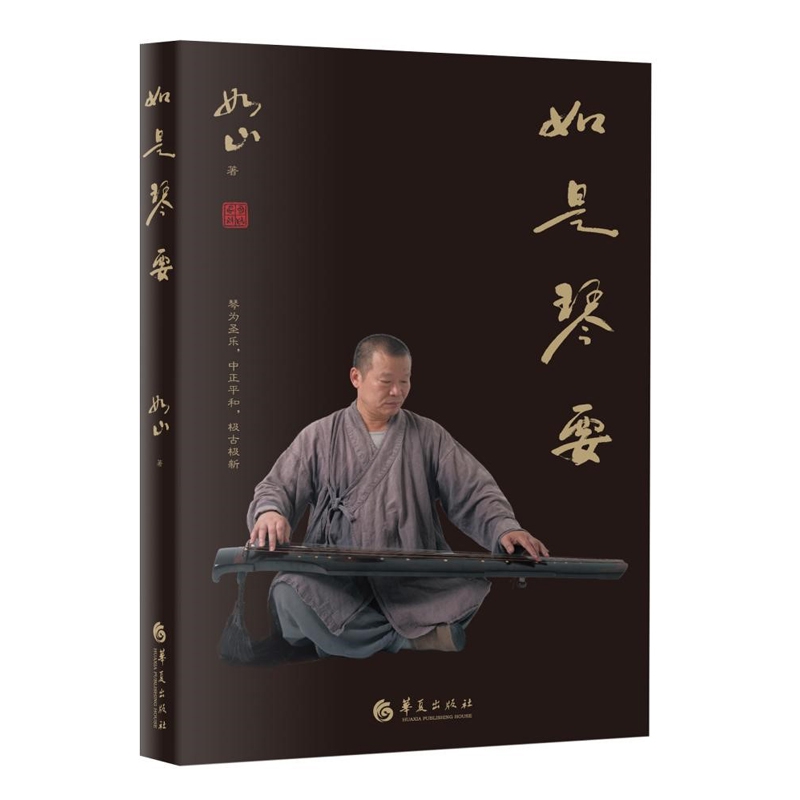

北京大学哲学博士。现任北京大学**学系特聘研究员、中国昆剧古琴研究会理事、中国琴会名誉理事。著有 《禅与艺》《临济禅法研究》,发行古琴专辑《琴音三昧》《太古正音》《山林之乐》等。潜心古琴教研廿余载,先后师从梅庵、泛川、广陵、中州、虞山诸派名家,博釆众长,尤得广陵派“ 跌宕多变,绮丽细腻,刚柔相济,音韵并茂”之味。于诗文、禅学、哲学、书画、棋茶各领域,皆贯通其理,不拘成格。创办集古琴教学、研究、表演于一体的“ 如山古琴”,秉持“ 以道统艺,由艺臻道;弘扬文化,净化人心”的宗旨,坚持中国传统文化与人文精神的传承和传播,先后在北京音乐厅、北京大学百年讲堂等地举办古琴音乐会数十场,多次远赴美、英、韩等国开展艺术交流。

琴之由来 中国传统乐器中,*能体现中国音乐雅文化特色的就是琴。琴是上古创制而传习至今的**的丝弦乐器,这一点我们从乐的繁体字“樂”的由来和写法上就可以找到端倪。“樂”字*早出现在殷商时期的甲骨文中,一般学者认为其指的是丝弦附于木架上的古琴及瑟之类的乐器。这也表明,琴或瑟这样的丝弦乐器早在文字出现之前就有了。 从音乐发展状况看,打击乐器石磬和吹奏乐器陶埙比琴瑟的产生*早,而先人们为什么独以丝弦乐器琴或瑟的象形为“樂”的代表呢?这大概源于琴在中国音乐文化中所具有的独特地位。 或许,古代先人们选取古琴、瑟之象形代表乐,是基于琴乐的曼妙之音无法表现,才以琴的象形代表音乐的“乐”字。乐字出现后,衍生出很多与琴乐相关的意思。如快乐的乐的意思,极有可能是先人们在演奏古琴和欣赏古琴,以及同时载歌载舞之情境下,感*到了极大的愉悦之情,因而将琴的 象形文字乐(yue)引申为快乐(le)的意思,甚至引申为喜爱, 喜爱沉浸其中,即“仁者乐(yao)山,智者乐(yao)水”的乐。 可以大胆推测,正是由于“乐”字被赋予的含义增多,无法 单独代表琴这一乐器,从而产生了小篆体的象形文字“ ”, 被视为琴的纵侧面的象形。当然,也有人将琴字解释为形声字, 即玉珏下加上今字。 在中国音乐发展**,以单字命名的乐器,大都起源于 中国本土,例如琴、瑟、筝、箫、笛、埙等等,而以双音或 多音命名的乐器,如琵琶、二胡、箜篌,则多为外族乐器传 入中土。琴在古代就是现在我们所称的古琴。很多人认为,“古 琴”这个称谓的出现是比较晚的事情,是为了区分其他以琴 命名的乐器,如胡琴、扬琴、阮琴,以及近代从海外传来的 钢琴、小提琴等等;以及随着音乐的发展,“琴”逐渐成了所 有乐器的统称,例如“琴行”一词的琴。然而实际并非如此。 古琴之名,由来已尚。如:南北朝庾信《幽居值春》诗云:“短 歌吹细笛,低声泛古琴。”宋代曾慥《类说》卷三十六引《风 俗通义》云:“古琴歌曲有五,如《鹿鸣》《驺虞》之类。” 唐代白居易《邓鲂张彻落第》诗云:“古琴无俗韵,奏罢无人 听。”李贺《听颖师弹琴歌》诗云:“古琴大轸长八尺,峄阳 老树非桐孙。”早在汉魏六朝,人们便称呼琴为“古琴”了, 可见其古远,自不待言。 在现今出土的文物实物中,较早的古琴有战国初期曾侯 乙墓中的十弦琴和长沙马王堆汉墓中的七弦琴,前者距今已有2400多年的历史,后者距今也有1900多年。而关于古琴创制的传说则*为久远,常见的有: 1.伏羲作琴说 太皞庖牺氏(即伏羲,作者注),风姓……作三十五弦之瑟,木德王,注春令。(《史记?补三皇本纪》) 伏羲作瑟,伏羲作琴。(《世本?作篇》) 2.朱襄氏之“士达”作琴说 昔古朱襄氏之治天下也,多风而阳气畜积,万物散解,果实不成,故士达作为五弦瑟,以来阴气,以定群生。(《吕氏春秋?仲夏纪?古乐》) 3.神农作琴说 神农作琴。神农氏琴长三尺六寸六分,上有五弦,曰宫、商、角、徵、羽。文王增二弦,曰少宫商。(《世本?作篇》) 昔者,神农造琴,以定神,齐淫僻,去邪欲,反其天真者。(汉?扬雄《琴清英》) 神农之初作琴也,以归神,及其淫也,反其天心。(《淮南子?泰族训》) 昔神农氏继宓羲(即伏羲)而王天下,上观法于天,下取法于地,近取诸身,远取诸物,于是始削桐为琴,练丝为弦,以通神明之德,合天地之和焉。 (汉?桓谭《新论》) (琴),禁也。神农所作。洞越练朱,五弦, 周加二弦。象形。(《说文解字》十二下) 4. 祝融作琴说 祝融取榣山之梓作琴,弹之有异声,能致五色 鸟舞于庭中。琴之至宝者,一曰皇来,二曰鸾来, 三曰凤来,故生长子,即名曰琴。(《说郛》卷 一百辑《古琴疏》) 5. 黄帝改琴说 太帝(即黄帝,作者注)使素女鼓五十弦瑟,悲, 帝禁不止,故破其瑟为二十五弦。(《史记?封禅书》) 五十弦瑟不知为谁所作,传说黄帝不忍其悲而一剖为二, 半为琴,半为瑟。则黄帝在传说中当为二十五弦琴之创造者。 6. 帝俊子晏龙作琴说 帝俊生晏龙,晏龙是为琴瑟。(《山海经?海内经》) 晏龙者,帝俊之子也,有良琴六,一曰菌首, 二曰义辅,三曰蓬明,四曰白民,五曰简开,六曰垂漆。 (《说郛》卷一百辑《古琴疏》) 7. 舜作琴说 昔者舜作五弦之琴,以歌南风。(《礼记?乐记》) 尽管琴到底是谁**已无法考证,但有一点很显然:琴的创造者不是一般人,而是那些智慧超群、德行出众的明君、圣贤,是中国文化的创造者。这似乎从一开始就决定了琴在中国文化中独特的地位。它是一件乐器,但*不是普通的乐器,而是“圣人之器”,其音被称之为“太古遗音”。 古琴创立之初主要有两种基本功能,**为通神明,**祭祀之用。《礼记?礼运篇》云:“玄酒在室,醴盏在户,粢醍在堂,澄酒在下,陈其牺牲,备其鼎俎,列其琴瑟,管磬钟鼓,修其祝嘏,以降上神,与其先祖。”先贤们用琴以类万物,祭祖通天,听琴音占卜旦夕福祸。琴是人追求天人合一的神器,人通过琴了解神明,体悟天地之道。第二为传情达志。这一功用后来被文人士大夫阶层沿用,传承至今。 迈向未来的古琴 古琴承载了华夏文化的精髓,再现了人文精神中真善美的境界,它是整个人类文明的瑰宝。古琴的历史可追溯至上古时代,其创制之初,即有禁心、载道、宣德的主要功能,同时也是表达思想感情的媒介,是人们*常生活的一部分。琴不但在形制上饱含文化的要素,抚琴人,那些曾经的文人雅士,*是中国文化的实践者,琴是他们手中个体化的“弦歌”工具,是他们表达精神情志的载体,因而琴乐被称为“文人音乐”,充分体现了中国文人的道德、情*、志趣和感情。抚琴创作,求美、启真、扬善,儒道释各家于此都有不同的琴学理论,例如儒家讲人性,正心、平和,禁邪思;道家讲自然性,游心、自由、重弦外之音;禅宗讲佛性,清心、了尘,指下顿悟。所以说,古琴文化积蓄了上千年华夏文明的精华,是中国文人的一种重要修养,“热”应该是常态,“冷”只会是暂时的。 随着中国政治经济文化的发展,综合国力的不断提高,中国文化已经影响着世界文化。如今,不仅亚洲,连欧美其他**,对中国文化的关注也与*俱增。古琴是中国传统音乐**流传*久的乐器,是中国古典音乐的代表,是记录中国传统文化、审美取向、精神追求的载体,其独特的中国式?2**? 如 是 琴 要 的记谱方式、文化内涵、音乐形式,以及流传千年的曲目与 典故,都散发出古老而迷人的魅力。加之近代遭国人冷遇的 经历,增加了它的神秘色彩,促使近年来古琴重新“热”了 起来。而对于中国人自身而言,经济条件改善了之后,追求* 高层次、*高雅的文化是很自然的需求。正因这种精神需求, 曾经被冷落的古琴才有了拾回身份的机会,古琴才能够重新 “热”起来。尤其2003年古琴被列入世界非物质文化遗产名 录后,对古琴文化的一系列宣传和挖掘,促使古琴逐步走进 人们的视野,*到*多人的关注和青睐。一方面,古琴得到 了应有的身份印证,被亚洲以及世界其他**追捧,这有利 于古琴文化的保护、挖掘和研究。古琴践习者也随之倍增, *多的人愿意学习古琴、传承和发扬古琴文化,这是理所当然, 也是文化发展的必然。另一方面,在备*关注的同时,古琴 也与其他艺术门类一样,有了与经济挂钩的机会,以致不可 避免地出现了一定的泡沫现象,有碍于传统的继承和古琴精 神的延续,这是古琴文化复苏过程中的**形态。但随着古 琴文化的深入推广,古琴这门艺术终归会步入正常的发展轨 道,成为与传统一脉相承的文化生活方式。 中国古琴艺术的成就和历史价值是无可取代、不能再生 的,它是人类共同的财富,是人类文明的瑰宝。保护及复兴 古琴艺术遗产是我们这代人义不容辞的历史使命,否则将愧 对祖先,也愧对后人。为此必须清醒客观地认识古琴艺术发 展的现状,明确未来的努力方向。 回顾20世纪,复经社会文化的几番之变,古琴艺术的发展困境重重: 一则,琴人匮乏,以至琴道衰、古音丧。 传统文人阶层的消亡,和现代知识分子群体性的人文精神之缺失,在一定意义上导致了当代琴人的匮乏,及人文精神之失落。 从春秋至清末,文人一直是古琴音乐的主要参与者、传授者。然而,20世纪始,随着西方强势文化的冲击,中国传统文化经历了***的浩劫,摒弃传统、仿效西方一度成为知识界的主要思潮,在缺乏文化自信的群体社会心理下,传统音乐的地位和评价一泻千里。新中国成立后,多次政治运动加剧了文化“断层”的鸿沟,使中国知识分子经历了对人性和人的创造力的中世纪般的窒息与扼杀。由于那个时期对待传统所采取的“全盘否定”“弃旧图新”“大破大立”“先破后立”等**的毁灭性的做法,致使改革开放后,市场经济条件下,现代知识分子群体人文精神失落,古琴亦因此面临***的危机。 当代琴人作为知识分子群体中的一部分,也难免*到各种**社会风气之影响。古琴艺术原有的“器道一体”的艺术境界,正逐渐被功利主义所代替,丧失了古琴原本非功利性的精神追求本质。 在这种情状下,琴道衰、古音丧已成不争的事实,古琴面临“沦为博物馆艺术”的危机。 二则,传统教授方式之废弃,以至古琴师承脉络尽失。?266? 如 是 琴 要西方文化的冲击下,中国社会生活方式骤变,突出地反 映在教育体制上。西式音乐教育的制度与方法,取代了中国 音乐自由的传习方式。古琴原本“口传心授”的传承方式, 遭到毁灭性打击。 传统上,古琴主要靠拜师授业,师父对徒弟心口相授, 是一对一的教与学的关系。一方面入室弟子从师学习指法、 琴曲*缦、识谱、琴史等琴学和演奏知识;另一方面,师父 将其本门流派的风格特色、精神内涵在教琴过程中传给弟子, 并在弟子中留意选拔琴学流派的传人。在这种言传身教中, 弟子*到师父学养、为人和精神境界等多方面熏陶,师父则 将从上一代承继的琴学衣钵交到下一代传人手上,形成一条 明确的师承脉络,琴学流派就沿着这条脉络继往开来。 20 世纪以来,古琴传统师承脉络几近中断。*西学影响, 传统音乐在形态、审美方式、教育体制等方面,均发生了全 面深刻的变化,这些变化渗透到古琴艺术的观念、传承、演 奏、打谱、创作等方方面面。1949年以后,在**和相关团 体的支持下,北京、上海等音乐院校,采取西式音乐教育的 制度与方法,培养了一些古琴音乐的专业人才。但除少数人 有机会进入表演团体、音乐院校或相关的研究机构任职以外, 不少音乐院校古琴专业毕业的学生因难以安排对口的工作而 被迫改行,从而导致音乐院校无法再招收*多学生专*琴乐, 造成一种恶性循环。此外,古琴作为文人修身养性及自娱自 乐的功能有所消解,从自娱自乐的生活艺术向舞台艺术转变, 形成了“艺术化”“表演化”的新发展趋向,慢慢失去其自身的个性特征,与别的传统乐器一道走上了泯灭个性、追求整齐划一和标准化、职业化的道路。 三则,生存环境堪忧,以至古琴艺术文脉断裂、风范遗失。 琴自古以来是文人们的一种生活样态,传习于文人们修身理性的行为过程,以及对真善美的精神诉求当中。然而,在经济科技迅猛发展的**,市场经济不仅从根本上取代了自给自足的经济模式,导致了家族制社会生存模式的毁灭,也瓦解了建立在传统生存模式下的文化结构。在这种情势下,整个社会充斥着金钱至上、唯利是图的风气,导致精神信仰缺失。相对于物质的高速发展,精神家园枯萎荒芜。古琴这门极富中华文化特色的艺术门类,失去了自身成长和获取蕴养的社会土壤。 近几年来,从表面上看,随着不少琴家的努力和相关**机构的重视,年轻一代爱琴、学琴的人似乎已越来越多,各种名目的琴馆、古琴培训班在各地亦如雨后春笋般地出现,成为当今古琴音乐发展中的一大景观。然而,不容回避的是,在社会商业化的大背景之下,古琴逐渐开始从书斋、庭院走向大众,也有一部分直接走向市场。 放眼未来,复兴古琴文化任务艰巨: 一则,重视琴人培养、琴学研究。 朱长文《琴史》中言:“夫心者道也,琴者器也,本乎道则可周于器。通乎心故可以应于琴。”“故君子之学于琴者,宜正心以审法,审法以察音。及其妙也,则音法可忘。而道器冥感,其殆庶几矣。”琴人的培养,远超出技艺的传授范围,?268? 如 是 琴 要 中国传统的人文精神和琴道才是必须的、根本的素养。古琴 演奏者,首先需要具备较高的文化修养。“汝果欲学诗,功夫 在诗外”,传统文化的修习对古琴艺术的造诣至关重要。 新文化运动后,西方文化价值观念不断影响了中华大地 的各个领域,不少琴人不自觉地以西方音乐文化价值作为发 展的参照,容易忽视琴道精神内涵文化积累,重演奏技巧, 如若打谱则难以把握琴乐的精神实质。所以抢救整理在世老 一辈琴家和有代表性中青年琴家的艺术资料,深入研究古曲 的复原性“打谱”,培养各派琴家传人,是加强古琴传统的原 样保护与继承的必要工作。据不**统计,传统琴曲有三千 多首,曲目六百多个,但已被“打谱”发掘整理者仅有百余首。 认真继承**的古琴艺术传统,打谱是琴人应当努力的一项 重要工作。 还要从各个角度对古琴文化进行专项研究。包括琴书、 琴谱的收集、整理与出版;琴史和琴派渊源谱系的研究与撰述; 琴律的研究与分析;古琴美学与理论的研究;琴歌的整理与 研习;琴器及斫琴工艺的研究;琴曲录音收集,并以五线谱 简谱等予以记录;古谱研究及研弹新曲等等。琴学研究是古 琴艺术发展永葆青春的智力支持。 二则,探索古琴特色教育方式,创新古琴艺术再现形式。 传统古琴师徒相授的传承方式,对“技”的严格要求背后, 实际上是对人的道德、情*、文化品位的高要求。然而到20 世纪 50年代以后,这种传承方式发生了极大的改变。例如, 古琴授课必须有正式的教材,并采用五线谱或简谱与减字谱对照的双行谱,原来较为自由的节奏被**地记录下来,作了规范化处理,这种“固化”了的记谱和教授方式,不符合古琴艺术的原有风格,有碍于古琴艺术原貌的传承。 从事教育的琴人需要探索符合古琴自身特点的教育方式,创设相应教育机构,恢复、保留“口传心授”的师承模式,将琴的正统观念、技法传给新一代琴人,同时注重中国传统文化中各门类艺术的熏习,塑造综合性高修为的古琴传承人才。 另外,为适应现代艺术发展及市场需求,琴人承担着古琴艺术的传播推广重任,在保有“自得其乐”“修身养性”的功能外,可以、也需要探索新型艺术表演形式,在不失其个性特征的基础上,融会贯通各传统艺术门类,追求高审美价值、艺术品位和艺术个性,将博大精深的中国传统文化以多样的形式呈现给世人。 三则,做好古琴文化普及工作,营造适宜古琴发展的生态环境。 古琴应定位在文化,而不仅定位在音乐。对古琴艺术这一古老而具有高度文化价值的艺术形式采取有力而全面的保护措施,提高普通民众文化艺术的欣赏水平,加强古琴文化普及工作,扩大古琴文化艺术*众群体,已成为古琴发展的当务之急。 传统文化艺术的传承不能只流于形式,而失去它们原有的文化价值。理想的发展方式,应当是先对无形文化遗产的传统加以研究保护,然后再考虑借助商业运作开展宣传普及?270? 如 是 琴 要 工作,防止被动地、强制性地被商业绑架。 当古琴音乐真正成为人们文化生活的需要,成为当今时 代文化生活的组成部分的时候,古琴音乐才能摆脱衰亡或仅 仅作为一种“博物馆艺术”的命运,获得生存空间并发扬光大。 古琴艺术集中体现了中华民族的人文精神和特有的诗意 生活方式,是华夏文明的精髓,人类文化的瑰宝,其净化心灵、 陶冶情*、开启心智之功能,以及“非职业性”重性灵修养 的特点,具有前瞻性的价值,代表了中华民族音乐的至高成就。 现代社会语境中的文化不仅仅是一个实质性或者可实体 化的概念,*是一个关注性灵心理和价值信仰的概念,其根 本指向在于人类心性和人类生活的意义世界。任何一个人、 一个民族、一个**都有其特色的文化精神品质,它被视为 一个人的灵魂,一个民族和**的精神脊梁或精神支柱,成 为支撑人与社会发展的精神动力和价值源泉。正因如此,作 为与文化和性灵修养高度统一的古老而又独树一帜的古琴艺 术,才*紧迫地需要走向复兴,致力于中华民族“文化自觉、 文化自信、文化自强”的实现,成为人类世界和平发展的未 来福 音! ★ 一个韩国法师追寻中国文人琴 ★ 畅谈中国古琴里的士人风骨 ★ 在实践中勾勒出中国古琴之现代魅力 ★ 极为古老的古琴焕发出了极为新鲜的气息 ★ 不只是普及入门,*有古琴的天人气象 琴,含至德之和平也。以琴起远古之思,颐养神气,宣和情志。琴,导天人之相合也。以琴通世间万象,师法自然,体悟大道。