出版社: 北京

原售价: 88.00

折扣价: 59.84

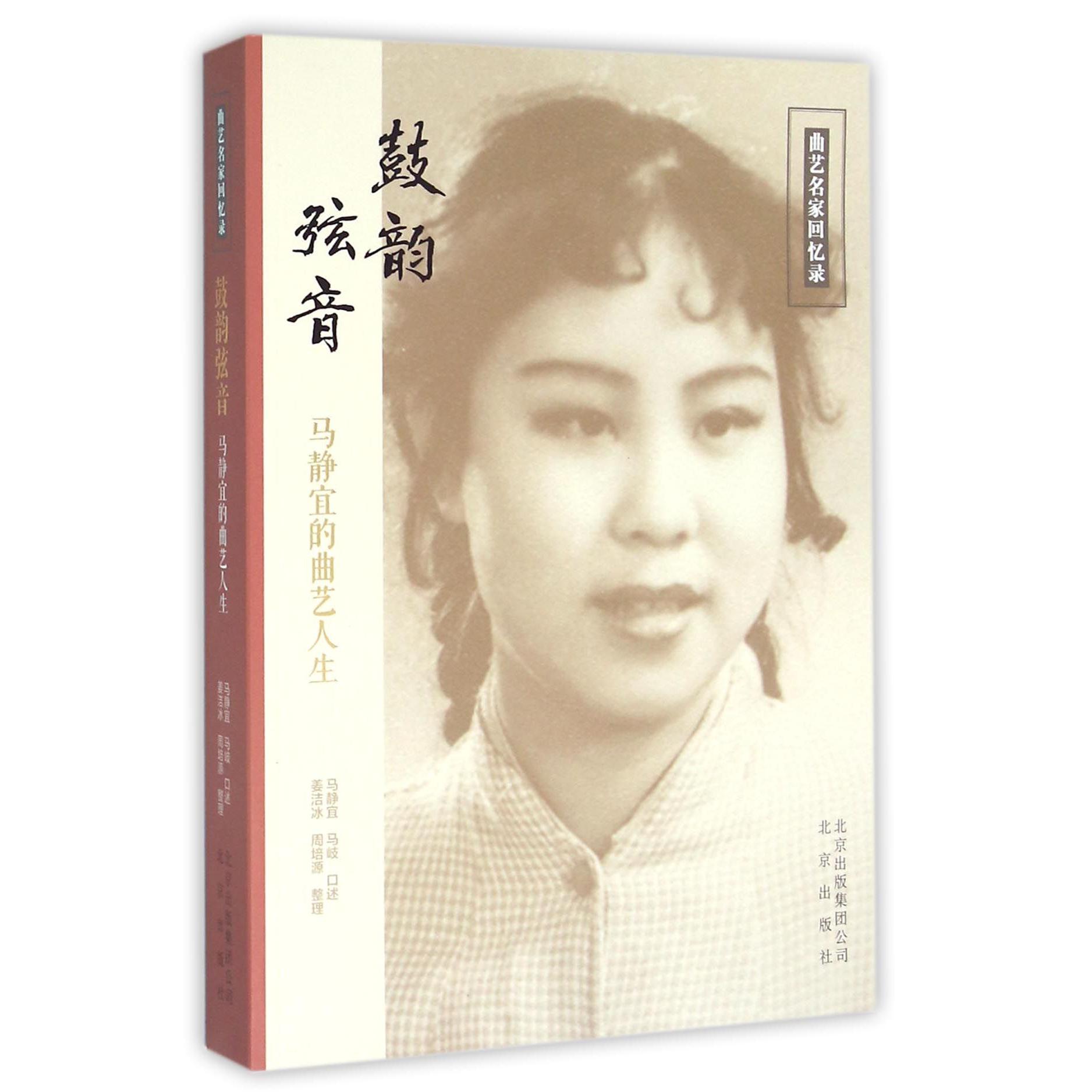

折扣购买: 鼓韵弦音(马静宜的曲艺人生)/曲艺名家回忆录

ISBN: 9787200115383

清代末年,京韵大鼓开始以一种北方的说唱艺术 形式慢慢进入公众视野并不断推广演进。在随后的百 年发展历程中,京韵大鼓日趋成熟与完善,在我国各 类鼓曲中拥有很高的地位,素有“南弹北鼓”之说。 傅惜华在《曲艺论丛》中曾有一段关于京韵大鼓 发展形成的描述:“京音大鼓为北平俗曲中大鼓之一 种,实滥觞于怯大鼓。当清代末叶,怯大鼓之腔调经 艺人一度改革后,而所宗音韵洗尽河北乡音,纯以京 音为主,故日‘京音大鼓’,一作‘京韵大鼓’,又 称‘京调大鼓’。此种大鼓初仅流行于北京,继传至 沽上,乐调方面复有润色,时谓之‘京调大鼓’,亦 日‘京津大鼓’,更因此种大鼓之题材大都包括才子 佳人、英雄侠义两类故事,遂有‘文武大鼓’之称。 善说此种大鼓者,皆属职业性之艺人。” 京韵大鼓,由河北沧州、河问一带流行的木板大 鼓改革发展而来,最后形成于京、津两地。 木板大鼓又名“怯大鼓”,以说唱中篇、长篇大 书为主,兼唱一些短段。梅兰芳的《谈“鼓王”刘宝 全的艺术创造》一文中记载:“刘宝全说“法大鼓’ 是从直隶河问府传出来的,起初是乡村里种庄稼歇息 的时候,老老少少聚在一起,像秧歌那样随口唱着玩 儿,渐渐受人欢迎,就有人到城里来作场。”木板大 鼓的唱腔为板腔体,伴奏乐器只是鼓和板,传入北京 以后,增加了三弦伴奏,艺人们走街串巷过着“打鼓 弹弦儿走街坊”的卖艺生活,它又被称为“逛街儿” 的江湖调或“怯大鼓”。 清代咸丰年问(1851—1861年),旗籍出身的艺人 金德贵,在长期演唱中将有板没眼的木板大鼓,发展 成一板一眼的板式,称为“双板”,字音也改得接近 北京音。他曾将木板大鼓命名为“京气大鼓”,但没 有流传开,人们仍然将他演唱的木板大鼓称为“怯大 鼓”。清同治、光绪年间(1862—1908年)住在北京石 头胡同的艺人胡金堂(胡十),为提高怯大鼓鼓词的质 量,适应城市听众的需要,开始移植子弟书曲词《长 坂坡》等入怯大鼓演唱。他的演唱嗓音脆亮,一气呵 成,被誉为“一条线”,代表曲目有《樊金定骂城》 《高怀德别女》等。与胡金堂同时享名的还有唱《三 国演义》短段故事的霍明亮。他原是做生意的,下海 卖艺以后,也移植一些子弟书曲词如《单刀会》《战 长沙》等入怯大鼓演唱。他的演唱底气足,嗓子又冲 又亮,最擅长唱武段子。后来,他们去天津行艺,与 当地的瞽目艺人宋玉昆(宋五)一同,被誉为“胡、宋 、霍三家”。在这个时期,人们将大鼓统称为“怯大 鼓”。之后,怯大鼓的主要代表人物是白清末起就被 誉为“鼓王”的刘宝全。 P2-P3