出版社: 中信

原售价: 178.00

折扣价: 114.00

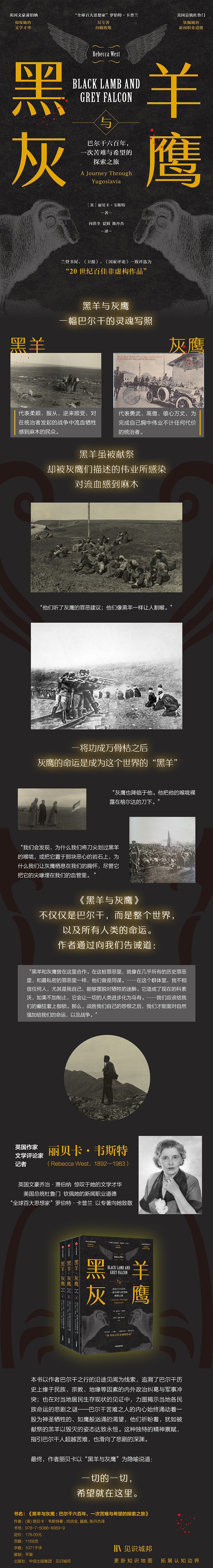

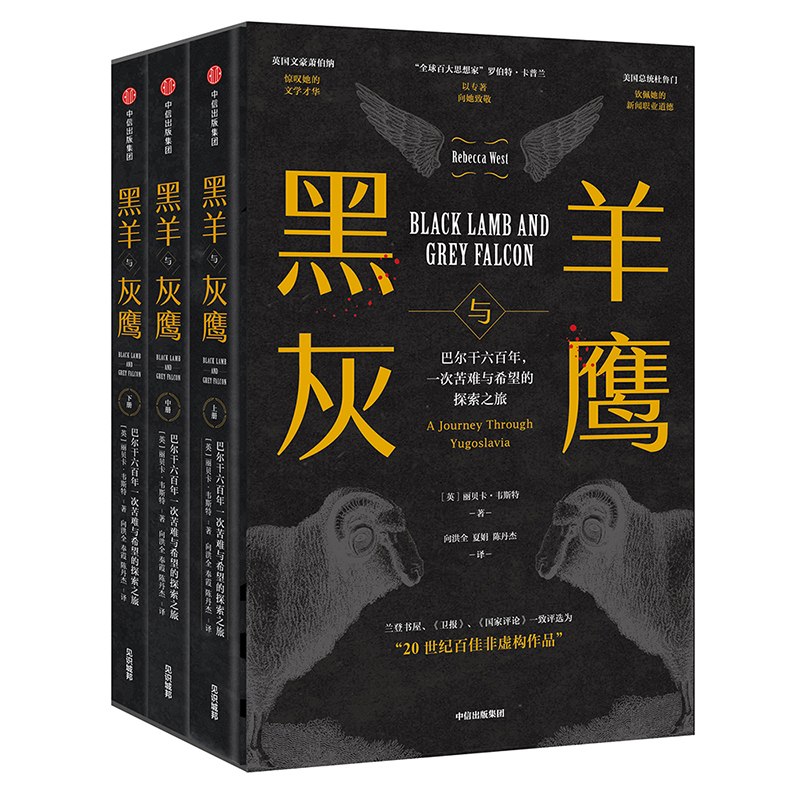

折扣购买: 黑羊与灰鹰(巴尔干六百年一次苦难与希望的探索之旅上中下)

ISBN: 9787508680699

丽贝卡·韦斯特(Rebecca West,1**2—1983) 英国文豪乔治·萧伯纳 惊叹于她的文学才华 美国总统杜鲁门 钦佩她的新闻职业道德 “**百大思想家”罗伯特·卡普兰 以专著向她致敬 英国作家、文学评论家、记者、旅行作家。韦斯特曾被誉为“世·界·级女作家”、“**的新闻工作者”,美国前总统杜鲁门称赞她是“世界上独树一帜的新闻工作者”。韦斯特终身致力于女权与自由主义的社会改革运动,2004年以来,其生平事迹被两次改编并搬上话剧舞台;1959年凭借文学成就获封大英帝国爵级大十字勋章,1950年当选美国艺术与科学学院荣誉院士。 韦斯特著作等身,包括:《黑羊灰鹰》《叛逆的意义》《溢出的泉水》《思想的芦苇》《真实的夜晚》《士兵的归来》。其中,《黑羊灰鹰》被**为韦斯特的代表作品,《士兵的归来》于1982年被改编为同名电影。其作品被译为多国文字。

科索沃平原 我们坐进车里时,康斯坦丁朝着绣线菊的芬芳残片做了个鬼脸。那是从枯萎的花上掉下来的几片玫瑰色的花瓣,花在午饭前已经被我扔掉了。“真搞不懂,”他说,“你假装热爱这些漂亮的东西,然而你摘花的时候明知道它们会枯萎,会死,会被扔掉。”“为什么不摘呢?”我回答,“长在这里的花有千百朵,没有人会去怀念它们。而我们,至少有两三个小时都很欣赏它们啊。” 他耸了耸肩:“噢,好吧,你要这么想就这么想吧。”然后他蜷缩在自己的座位上,头向后一甩,闭上眼睛,嘴角露出一点沉思的笑容。“你和我妻子真不一样,”他说,“她比较神秘。她会围着路边的野花跳舞,而不是把它拽下来。你不会理解,你们英国人可没这么温柔。”我心里默默地想,格尔达围着路边的野花跳舞,不知道要给周围的生物造成多少不温柔的伤害呢。我还想起,她对花一样的吉卜赛男孩女孩们心怀憎恨。“她跟土耳其人一样‘温柔’,”我自言自语道,“热爱自然但也曾发起战争。”我们一言不发地坐着。道路从普里什蒂纳所在的低洼处向上延伸。回头看,新近粉刷过的**大楼像人的下巴似的从广场上凸起;在它周围,老城杂乱无章地摆在那里。向前看,是暗绿色的平原。紧密晦暗的*地质感让它看起来有些失真,好像是为了什么特殊目的而准备的,就如同我们的跑道、高尔夫球场,或者锡尔伯里的土丘—它因我们的史前祖先某种不为人所知的用途而存在。 我试图抵制那些单调枯燥的夸张,说很多不可挽回的损失已经被造成。我假装这里的破坏无伤大雅。如果斯拉夫文化曾经存在于现实,塞尔维亚帝国就不至于在从史蒂芬·杜尚去世到科索沃战争之间的三十四年内土崩瓦解。 这是反塞尔维亚的史学家们的观点。他们指出,在极短的时间里,杜尚的帝国分崩离析,于是土耳其人面对的不再是一个团结的民族,而是封建贵族和追随者们的松散联合。他们重复这些观点时,我明白这是一派胡言。如果伊丽莎白死时不是七十岁而是四十八岁,英国也可能因为派系内斗而堕入荒废期。有很多原因致使塞尔维亚尤其容易陷入无序状态。首先,一个不幸的遗传学因素,在很大程度上应该对文明的不稳定性负责。 和一些伟人一样,史蒂芬·杜尚遗忘了他那个对父亲的天赋承袭很少的儿子。他儿子和他一样非凡、细致,但缺乏应有的体量和魄力。史蒂芬·乌罗什继位时年仅十九岁,但他的缺陷已暴露出来。他能干的母亲海伦皇后不想让他掌权,似乎确有其事。她曾经一度自己亲理朝政,甚至率*上阵;哪怕是退隐至修道院,成为伊丽莎白修女时,她都还继续管理一部分领土。史蒂芬·杜尚死后八年,拜占庭皇帝约翰急于和塞尔维亚结盟,以对抗土耳其人。于是他派出大主教做些必要的前期安排,以便撤销他曾下达的、将塞尔维亚教会革除教籍的命令。任务本来是指向在女修道院的皇后,结果大主教在途中去世,命令也就作废了。皇帝没有再另派他人继续执行。思路不连贯和朝令夕改在那个时代很普遍。 塞尔维亚衰落的*重要的原因是史蒂芬·杜尚死后不久发生的一次灾祸。它对**造成了极大损害,也动摇了其后继者的**,不论其能力有多强。它被描述为夺走许多人命的饥荒,也可以被视为是某种瘟疫的侵袭。之后,它还吞噬了君士坦丁堡的人口。这场流行病让大片良田荒芜,损毁了手工业中心,也废弃了对外贸易。这场浩劫必定影响了之前积极扩张长达七八十年的帝国,就像1929 年的经济衰退影响了美国一样。在那个年代,经济理论还未成形,****一般人的理解范畴。人们对物质的不满常常表达为神学或政治上的争端,尽管这和正在经历的困难并无多大关系。 那时的拜占庭人将痛苦发泄为**狂热分子间的争议。但塞尔维亚人不像知识分子,*像是艺术家。他们喜欢就所见的进行争论,于是争论起他们的统治者。如果他们讨论的是,耶稣在三个门徒前变容的神光会不会为肉眼所见这类问题,则要好得多,因为那只会满足对于无形力量的虚荣。对于激起有形力量,塞尔维亚则应**小心。它仍然在创造自己的贵族,即它的管理阶层,创造时需要有获得认可的**。我们意识到这一点,是因为知道君主在将*事或民事掌控权赋予一个贵族时,会授予他**和战马;贵族去世时,新旧东西必须归还君主,由君主决定把它们还给死者的子嗣,还是授予其他家族。这就要求有一个具备教会**的君主,他的意志就是神法。如果他的凡人天性让他在做决定时摇摆不定,一群封建贵族便会对他施压,质疑他的统领地位,并企图据为己有。斯拉夫社会总有这个特殊的悲剧: 在危机时刻,涌现出的具有掌控力的人不是太少,而是太多。 在史蒂芬·乌罗什继位后的头几年里,相当多的人在觊觎其权力。其中有:他的母亲;他父亲的兄弟西美昂及其女婿;他的两个兄弟乌格里耶沙和武卡欣,即之前他的斟酒人和行政官,后来背叛了他,并窃取了大片土地;还有几个小族长,其中包括一些强势人物,他们后来在保加利亚制造过分裂。过了一阵子,在科索沃战争之前,这些对手都已经销声匿迹。史蒂芬·乌罗什被流放,然后被谋杀。如今,他的君子声名让忠诚于他的人在他墓前赞叹不已。 在弗鲁什卡·格拉山上的亚扎克修道院,那个俄罗斯修士跟我们说起的就是他—“不,这里没什么有趣的,只有一位塞尔维亚皇帝的遗体”。武卡欣和乌格里耶沙在带领*队对抗土耳其人的时候被杀,武卡欣死在一个叛变的仆人手里。且不说那些因为自然死亡或战争失利而被遗忘的人,其余的人在两个能力**的王子面前也黯然失色。 一个是特弗尔特科,波斯尼亚王,尼曼雅家族的旁系子孙,夺取了达尔马提亚和塞尔维亚的大片领土;另一个是拉扎尔王子,我在弗尔德尼克碰触了他棕色的战败之手,这是同一个拉扎尔,他是塞尔维亚北部和东部土地的领主。特弗尔特科表现出自己的*事天赋,而拉扎尔至少可以被称为*事效率极高。他们为了团结斯拉夫人对抗土耳其人而签订协议。协议反映出他们**的政治家才能。这二人的素质说明,塞尔维亚帝国在史蒂芬·杜尚死后的衰落只是波峰过去之后的波谷,跟随其后的,也许又是另一波大浪。历史学家们力图证明,巴尔干基督教文明在遭*破坏之前,已经被自己的厄运诅咒。 历史学家们势利而胆怯,不想说命运这位老绅士的坏话。科索沃战争对于文明的损毁,可能相当于都铎时代后英国积攒的总和。 我们身处的世界不过是一艘在渗漏的船,倾覆随时可能发生,这想法令人痛苦。康斯坦丁说:“瞧,我们现在得步行,我要给你们展示我们所有的悲剧。”我听了真不想下车。但下了车,站在路上时,我也没察觉出什么。面前不过是绿色的高地,和威尔特郡山谷边上那些差不多。银白色的高空让景色里的所有异国风情都消失无踪。地平线上的皑皑白雪,在天色的映衬下,像是闪亮的云朵。还有蜿蜒的道路和零星的建筑。在这里我看不到曾经发生的事件。在格拉查尼察时,我在现存的服装里看到了中世纪的塞尔维亚,如同游客在汉普顿宫看到都铎王朝,或者在波茨坦看到腓特烈大帝时代一样。但是,13** 年圣维特斯节前夕驻守在这里的*队,甚至都没来我的脑海里游荡一下;他们只是停留在书上的文字里。得到这样的“赦免”,我其实感到惬意。 我还记得曾有一件让人不快的事降临到我头上,时隔一年之后,我仍感到恐惧,惊醒时只觉得空虚,**的空虚。我离开汽车,朝着生长在一百码以外的粉紫色花簇走去,任凭康斯坦丁叫我也没转身。但德拉古廷在我后面跟来,慢声说话,以便让我听懂:“像个小孩,像个小孩。”他把一只手掌在离地两三英尺的位置展平,另一只指向康斯坦丁。“他就像个小孩啊!不过他有个坏妻子。上山去吧,挺有意思的。别理他。” “不、不,不是因为这。”我说,又觉得没法解释。于是跟着他走过*地,和我丈夫以及康斯坦丁走在一起。我们沿着道路走上一座小山,山顶上有座粉刷过的六角形建筑,覆盖着灰蓝色的金属圆顶。周围的*坪上到处可见穆斯林坟墓,上面的白色柱子东倒西歪。还有一些野玫瑰丛和一棵果树,悬着一个棕色的花环,花已枯死。地形起伏的景色本来看着很空旷,等我们刚走到建筑那里时,忽然出现几个人,聚集在我们面前。其中有一个带着面纱的妇女,黑色的棉质衣服覆盖着厚厚的一层夏*尘土,颜色诡异,像幽灵一般。她走路悄无声息,怀里抱着一个婴儿,脚边还站了俩小孩,让人想起鱼子酱一成不变的黑滑,以及其中蕴含的繁殖力。有一个精瘦的男子,面容透出些野性,牧羊人打扮。他的双颊凹陷,好像平时是戴假牙的,现在去掉了;仿佛不是有什么东西撑起的话,他的肚子也会凹下去。有一个十四岁左右的基督教女信徒,她*好也戴上面纱,因为她的脸上固定不变的,是由饥饿而产生的空洞眼神。她**被饿坏了。她身上穿着条短裙,就是从布上裁下的一块,用一条布边当腰带,裙摆挺在膝盖处,像粗制滥造的芭蕾舞裙。还有几个男孩,都戴着土耳其毡帽,都是罗圈儿腿。面纱妇女带着她的孩子们,悄声地走进了六角形建筑的破旧回廊里。康斯坦丁简单地解释:“这是他们的圣地。”她的样子,的确像是在从事某种既满足冲动又履行责任的任务,比如购物或打电话。她们的程度*深,是穆斯林妇女在**典礼中的那种投入。牧羊人打扮男子盯着德拉古廷看,这是对英俊青年的仰慕。孩子们把几束花递向我们,动作洒脱得像有贵族风度。康斯坦丁说:“这是科索沃的****,别处没有。 它们被认为是从被屠杀的塞族人的鲜血里发芽的。后来整个平原都成了红彤彤的一片。但是你看见的这个还小,它们还只是花蕾。”它们像一种**美丽的野生牡丹,有金色的雌蕊和粉色的雄蕊。我丈夫从女孩手里买了些,德拉古廷从男孩们手里买了些;他在科索沃的举止,犹如在春天里,在教堂中一样,有着某种**般的神秘的振奋,像是在向英勇的神圣灵魂致敬。 康斯坦丁开始讲述*队是怎样集结上战场的。拉扎尔王子的*营就驻扎在这里,而土耳其人也在此守候。“噢,不是的!”德拉古廷打断他。他慢慢地叫起来,并不带怒气,好像是被爱国热情驱动。“他们怎么可能守候在西北!不是这里,是那里,他们那些走狗!那里,乌克·布兰科维奇本来应该带着部队来的,结果他转身离开了战场。”“乌克·布兰科维奇,”康斯坦丁说,“是我们故事里的犹大。他是拉扎尔王子特别亲近的姻兄。他肯定是把自己出卖给了土耳其人,在关键时刻,带着部队离开了战场,从而使拉扎尔两面*敌。 但现在历史学家认为并没有什么背叛,说可能是其中一个塞尔维亚王公没能及时收到前去支援拉扎尔的信息,所以让他吃了败仗。但是我们都知道,并不是背叛让我们失去了科索沃,而是我们内部的分裂。”“是的,”德拉古廷说,“我们的歌里是这样唱的,我们被布兰科维奇出卖了。但我们知道其实不是,我们打败仗是因为我们不齐心。”我问:“你说你们知道是什么意思?是说是学校这样教的吗?”“不,”他说,“我们上学前就知道了。这是我们民族的记忆。” 我又一次见证了斯拉夫思维中奇妙的诚实。掩饰历史的相互矛盾,以便让它们可以勉强通过理性审查。他们拒*这样做。他们虚构出一个故事,用自己阶层内的背叛来解释战败,让自己心里好*些,正如同德国人“一战”后所为;但当他们头脑中的批判性思维指出故事不过是故事时,他们也不会去压抑这种思维。这种不一致已被承认,所以并不危险,他们就让故事和对故事的批判在脑海里共存。 …… 道路穿过小树林。我们还没行驶多远,德拉古廷就停下车来,拉开车门说:“我们在这儿吃饭。”康斯坦丁问:“什么意思?”“哦,你们没从斯科普里带些面包、红酒和*蛋吗?”德拉古廷说,“这是吃掉它们的**地点。时间也正好。现在已经很晚了,英国人是习惯在固定时间吃饭的。所以,出来吃吧。”“不,不,”康斯坦丁拿出手表摇了摇头,“我们必须赶往科索沃斯卡·米特罗维察,天黑前可能到不了。”“你在说什么啊,”德拉古廷回答,“现在大概是下午三点钟,五月份啊。到科索沃斯卡·米特罗维察要不了两个小时。闭嘴下车,你们必须出来。”他这么说不是出于傲慢,而是因为知道,康斯坦丁在过去的几天里,遭*了某种令其崩溃的变化,觉得现在他的判断已不足为信。康斯坦丁用并无恨意的好奇目光看着他,好像在说:“我就那么糟糕了?”然后乖乖地下了车。德拉古廷拿出铺垫和食物摆在*地上,说:“现在,你们有十五分钟的时间。”说完,在我们面前的路上踱来踱去,啃着个苹果。他对我喊着:“你不怎么喜欢待在这里。”“是的,”我说,“这里太伤感了。刚才我还想着弗鲁什卡·格拉的弗尔德尼克修道院,在那儿我看到了拉扎尔王子的尸体,还触摸了他的手。”“啊,可怜的圣人,”德拉古廷说,“他们砍掉了他的头,因为我们的米洛什·奥比利奇杀死了他们的苏丹,当然,杀不杀他们都会这么做的。他们是狼,让弱者流血是他们的天性。唉,没办法,我们心不齐。” 他又啃了一大口苹果,一边用力嚼,一边走下公路。我对康斯坦丁说:“真是少见啊,他没去责怪贵族间的争吵。”康斯坦丁若有所思:“没有,但我认为他不是这个意思。”“但他是这么说的啊,‘我们心不齐’,这话他**说了两次。所有的史书上都说斯拉夫人在科索沃战败是因为贵族亲王间的纷争。他能有什么其他意思呢?”“的确,我们民族总说战败是因为不齐心。在科索沃之前,的确有很多斯拉夫贵族亲王,他们总是争吵,但我认为这说法和事实毫不相关,”康斯坦丁说,“我认为,这说法的意思是,每一个斯拉夫人对待土耳其的态度都很分裂,其实是提及我们关于灰鹰的**诗篇。”“我从没听说过呢。”我回答。康斯坦丁站起来叫德拉古廷,德拉古廷继续咀嚼着,走了回来。“知道吗,她居然从没听说过我们的灰鹰诗篇!”“太可惜了!”德拉古廷也叫起来,吐出些苹果籽,他们开始一同吟诵: Poetio soko titsa siva, Od svetinye, od Yerusalima, I on nosi titsu last**itsu ... “我来帮你翻译,”康斯坦丁说,“用你们的语言来说,它不如本来那么美。但你也能听出,它**不同于其他任何诗,它对我们**特别……” 灰色的鸟在飞翔,那是灰鹰, 来自耶路撒冷,圣地, 他的喙叼着燕子。那不是灰鹰,不是灰鸟, 是圣以利亚。 他带的,不是燕子, 是书,来自圣母。 在科索沃的大公面前, 他把书放下,在大公的膝上。 书上的话罕见无双: “拉扎尔大公,血统高贵的王啊, 你想要怎样的王国? 神圣的王国? 抑或世俗的王国? 如果你要的是世俗的王国, 请鞍马执缰,佩剑出战, 结束土耳其侵略, 赶走每一个土耳其士兵! 如果你要的是神圣的王国, 请在科索沃修建教堂, 地板不用大理石, 铺上丝绸和红衣, 让你的士兵接*圣餐,以及*令, 你的士兵都会战败, 你,王子,随之而败。” 大公读毕,陷入深思: “主啊,这话从何而来,何以如此! 我应该选怎样的王国? 神圣的王国? 抑或世俗的王国? 如果选择世俗的王国,世俗的王国存在不过一时, 但神圣的王国将永世长存。” 大公选择了神圣的王国, 放弃了世俗的王国。 他在科索沃建起教堂, 地板不用大理石, 铺上丝绸和红衣。 他传召塞尔维亚大主教, 以及主教十二位。 他让士兵接*圣餐,以及*令。 王子下令时, 土耳其人侵入科索沃。 “接下来,”康斯坦丁说,“有很长的篇幅,文字**混乱,讲述大公如何英勇作战。战争尾声时,他们看起来好像即将胜利,但乌克·布兰科维奇背叛了他们,于是他们惨败。诗云: 土耳其人击垮了拉扎尔, 拉扎尔大公被灭, 他的*队随之而灭, 兵士七万七千人。 万物神圣,万物可敬, 上帝的荣光得以实现。” 我说:“这就是所发生的事,拉扎尔是‘和平誓言联盟’的成员之一。” 走过面前山脊上一长片黑麦地,一阵风吹过,仿佛战栗袭过皮肤和血液。我一边剥蛋壳,一边离开其他人。我知道,诗里提到了一些我生活中真实而令人不快的东西。“拉扎尔错了,”我暗自思忖,“他拯救了自己的灵魂。但之后五百年间,在这片平原上,或者欧洲任何其他地方方圆数百里,没有人被允许保留他的灵魂。他应该为了他们,选择被罚入地狱。不,我在说什么?我正把**置于个人之上。我相信某些**人权优先于其他权利。我的意思是,其实我不相信这诗的主旨。我不相信有任何人会为了自己的救赎,而拒*将几百万人从痛苦的奴隶生活中解救出来。战争的问题其实无关紧要,事实上,尽管战争可能有点令人厌恶,但人们为了使民族抵御入侵,不得不做的许多事比战争*甚。为了保护我们免于病菌困扰,许多人不得不从事和污物打交道的、让人极为反感的工作;为了让人们充分利用经济资源,海员和矿工也不得不忍*各种不适和危险。但是,这首诗的确表明,和平主义态度无关于战争的恐怖,因为它丝毫没有提及这个。它直入问题的核心,表明观点: 和平主义者真正想要的是被打败。拉扎尔王子和他的*队将接*圣餐,将被土耳其人打败,然后他们会得到救赎。诗里没有一个词是关于避免杀戮的,相反,被视为理所应当的是他全力以战,杀尽能杀的每一个土耳其人。重点不是说他无辜,而是说他应被打败。” …… 我刚刚离开的小团体里新增了第四个人,一个阿尔巴尼亚老人,戴着白色的无檐便帽。这种帽子对于他们民族,就像土耳其毡帽对于穆斯林一样。大家邀请他分享我们的食物。他坐在地上,背对着我。我走得*近些时,他转身和我打招呼,带着阿尔巴尼亚人**的社交微笑。我看见他的臂弯里躺着只小黑羊,就像我在羊场见到的,在岩石上祭祀用的那种。“科索沃”的本义是平坦。 黑羊和灰鹰曾在这里合作。在这桩罪恶里,就像在几乎所有的历史罪恶里,和***的罪恶里一样,他们曾是同谋。关于这个,我在南斯拉夫读到过。隐晦的东西写得很清楚,给出一些学者尚不能阐释的象征。我在羊圈看到了肮脏且虚伪的祭祀,以及基于想象力的令人惊叹的神力。在那里,我明白了,那些极其恶心的作为,都源于人们相信让动物流血会带来人的提升,相信向死亡献礼会获得生命的回报。在那里,我意识到这种信仰是我至关重要的一部分,因为它与原始思想很亲近,能够为各种错综复杂的东西提供一个简单的答案,而原始思想是现代思想建立的基础。这信仰不仅自身丑陋: 它玷污了爱的全部。它还不遗余力地使基督意义变得无效。它巧妙地潜入教会,大展手脚,释放出散漫的哭喊和迷醉的狂喜,并催生出荒谬得无从下笔的赎罪论学说。这学说假装着,仿佛是基督降临,编造出一套愚蠢难看的神奇仪式,用他的痛苦来交换毫不相关的良善。于是,真相从我们眼前被蒙蔽。他的死是在控诉我们的罪。它证明我们族群是如此残酷,以至于在我们身边出现良善时我们不知该怎么办,只得将其扼杀。我同米丽察、穆罕默德一道离开岩石时感觉到,如果我就这场祭祀多进行一些思索,可能会悟到*多的东西,关于自己不堪的天性的东西。 我看着羔羊,它那柔弱无力,像黑色小锤头一样的口鼻,从老人疲惫的手臂围成的颤巍巍的庇护所里伸出来。我不能够再让自己的意识退离。我们中没有人,不管是我们族群还是其他人,能够抵制**,拒*接*祭祀为有效象征。在诸多思虑中,我们相信自己的心。生活本来就是这样,并无其他。站在岩石上的男人,割破羊喉,取悦上帝,以得到幸福。我们的智学告诉我们,这男人干的是恶心且无意义的事。我们的回应不是把这个主意作为噩梦排斥开,而是说“既然牧师牺牲羊羔不对,那我来当羊羔,当作牧师的祭品”。于是,我们建立起“对于无辜的事物来说,厄运便是荣耀”这样的原则。如果我们谈及仁爱、主张和平,之后,屠刀抹过我们的脖子便被认为是适当的。所以,类似的事件反复出现。当我们为了正当理由勇猛作战且胜利在望时,我们就会觉得自己违反了神圣的协议,从而转向,寻求失败,于是背叛了那些相信我们为他们赢取仁爱、和平的人们。 斯拉夫人就这样,在科索沃平原上被土耳其击败。他们知道,基督教义比伊斯兰教义*有利于人,因为它指责人的原罪和残酷,穆罕默德的*事大脑甚至都未曾识别这些东西。他们也知道,一旦被征服,他们在行为和艺术上的成就也会随之被践踏进泥土里。由于岩石上的神力作用是在他们的大脑里,他们不会走向胜利。他们觉得在这件事情上自己是正直高尚的,因而自己赴死也很正确。在这样的信仰中,他们背叛了跟随他们的正直高尚的人,长达五百年。我也同样有罪,我和我的同类,西欧的自由主义者们。我们觉得自己比敌对的保守主义者神圣多了,因为我们用神父的角色替换了羔羊的角色,于是我们忘记了自己并没有在履行人类主要的道德义务,即保护爱的成果。我们在保护民众方面无所作为。他们拥有些许自由,因而也有些塑造灵魂的力量,可践踏他们的其他民族充满仇恨,没有自由的能力,却有将灵魂像野*一样连根拔起的**。可能我们背叛生命与爱的时间,比五百年*长,在比科索沃*加广阔的土地上,广阔至整个欧洲。意识到这一点时,我再次感到了低能的焦虑,关于我在这场危机中的作为。这其实也是无关紧要的事。真正重要的是,我没有忠诚地对待生命,我太忧心于虚幻的个人救赎,愚蠢到想象自己可能通过在发臭的岩石边晃荡而获得救赎—那里不过站了个男人,用肮脏的双手让鲜血无缘无故地流洒。 “这真是个可爱的阿尔巴尼亚老人!”康斯坦丁道。的确是的。他尤其可爱,因为他在微笑。阿尔巴尼亚人的微笑爽朗提神,给人的感觉像吃了一口西瓜一样。他们浅色的眼睛目光灼灼,雪白的牙齿熠熠生辉。这个老人的皮肤也是白而透明的,好像一层很薄的云。“我想他是个很好的人,”康斯坦丁说,“肯定也很可怜。他猜想我们是去特浦加矿场,所以希望我们去帮他孙子找份工作。 他说他孙子是个聪明的孩子。不知道我们能不能帮他做点什么。”康斯坦丁发善心时总是*开心的。施善的机会让他两眼放光,是我们多天以来看到他眼神*亮的时候。但下面的脸颊像挨了揍似的,轮廓模糊,仿佛一张哭泣的女人脸。也许他是哭了。灰鹰也降临于他。他把他的喉咙**在格尔达的刀下,把他的挚爱之心奉献于仇恨之前,以让自己被打败,保持清白。 “那是自然,”德拉古廷说,用的是结结巴巴的德语,以便让老人听不懂,“这人是个恶棍之类的。他是个阿尔巴尼亚人。阿尔巴尼亚人喜欢族斗,当强盗,被基督抛弃,他们是大恶棍。但这人又穷又老,不管他做什么坏事,也做不了很久了,所以我们尽力帮帮他吧。”他抖了一下,把张开的手掌放在胸上,在做深呼吸,好像是因为想到了老年,要感*自己的健康和力量,来进行自我恢复。如果不是他刚才背诵了那首关于灰鹰的微妙复杂的诗,如果那首诗不是仅仅由于他的民族能够欣赏而存留,他可能就成了原始简单的形象。 这是斯拉夫的神秘。斯拉夫人看起来**是行动派,却很重视内在生活,重视行动的源泉。而其他民族,只有知识分子才会有这样的意识。斯拉夫的恺撒大帝,有可能因为纯粹的形而上的动机而陷入危机,而在其他地方,除了神父和哲学家们,很少有人会去进行这类思考。也许史蒂芬·杜尚不仅是被清白与罪恶的想法影响,就像所有的政治家都会被影响那样;他是被它们控制,以至于几乎排斥*简单和*物质的考虑。也许他像许多人那样,死于自己的鼎盛时期,因为他希望死亡。烦扰我们所有人的血腥祭祀形象,让他从命定的胜利中看到耻辱。他站在面向巴尔干山脉的门廊下,看着君士坦丁堡的黄金、象牙和大理石,在它的十字架上,圆屋顶上,以及港口的船舶上。他知道他是这一切的上帝,因为它们会不复存在,如果他不把它们作为清晰的想法保留在脑海里的话。他害怕拥有那样的创造力。他从门廊的光照下往后退,退进了无罪的阴影世界里;君士坦丁堡就像呼到窗玻璃上的一口气,慢慢隐去。 “南斯拉夫总是在对我讲述一个接一个的死亡,”我自言自语,“弗朗茨·斐迪南之死,亚历山大·奥布伦诺维奇和德拉加之死,迈克王子之死,拉扎尔王子之死,史蒂芬·杜尚之死。然而这个**充满了生命。我觉得我们西方人应该到这里来学习怎样生活。也许我们在西方对生活无知,正是由于我们避免思考死亡。一个人专注于陆地而无视海洋,是没法学习地理的。”然后我叫了起来。我忽略了那只黑羊,它伸着脖子把它颤搐的鼻头贴到我**的前臂上。男人们都嘲笑起我来,阿尔巴尼亚人小心翼翼地在笑声里保持着礼貌的内核。我回应了他们的笑声,但我被吓到了。在这个群体里,我不相信任何人,尤其是我自己,能够摆脱对牺牲的迷醉。它造成了现在的科索沃,如果不加制止,它会让一切的人类进步化为乌有。 · 秦晖、陈丹燕、柴春芽 联袂**。被兰登书屋、《卫报》、《**评论》评选为 “20世纪百佳非虚构作品” · 解读巴尔干地区历史,历史与现实交织深挖文明核心。一本描绘出“欧洲的**桶”巴尔干灵魂的辉煌史诗。 · 非虚构写作的典范,有温度、有情感的历史。